Kategorie: TUHH

18.02.2025 | Dorothee Schielein

4225.10: Stephan Dublasky und Dorothee Schielein – Rollentausch

Seit Oktober 2018 begeistert der „Podcast 42“ seine Zuhörer*innen mit spannenden und unterhaltsamen Episoden, die Antworten auf (fast) alle Fragen liefern. Ursprünglich als Trio gestartet, sind heute Dorothee Schielein und Stephan Dublasky die Köpfe und Stimmen hinter dem Wissenschaftspodcast. In „Podcast 42“ erhalten die Hörer*innen nicht nur spannende Einblicke in die Projekte der Hamburg Open Online University (HOOU), sondern lernen auch die faszinierenden Lebensgeschichten der Gäste kennen. Zu Beginn jeder Folge stellt ein mitgebrachtes Geräusch einen ersten Bezug zur Arbeit der eingeladenen Person her, was sofort Neugierde weckt und zum Mitraten einlädt. In der exklusiven Jubiläumsfolge anlässlich des 10-jährigen Bestehens der HOOU an der TU Hamburg haben wir das Format auf den Kopf gestellt: Dr. Jana Panke, Teamleiterin und Projektkoordinatorin der HOOU@TUHH, übernimmt die Rolle der Gastgeberin und interviewt Dorothee Schielein und Stephan Dublasky. In dieser besonderen Episode geht es um nicht-lineare Lebensläufe, typische Geräusche und natürlich die Geschichte und Hintergründe des Podcast 42.

Foto: Gerd Altmann / Pixabay

12.02.2025 | Meena Stavesand

"Wissenschaft lebt von Perspektivenvielfalt und Interdisziplinarität"

Prof. Dr. Maren Baumhauer ist seit Februar neues Mitglied im HOOU-Aufsichtsrat. Anlässlich des internationalen Tags der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft gibt sie Einblicke in die Zukunft des Wissenschaftssystems. Sie betont, dass echter Fortschritt nur durch fachübergreifende Zusammenarbeit und multiprofessionelle Teams entstehen kann.

Prof. Baumhauer setzt sich für transparente Bildungsangebote ein und macht mit innovativen Projekten wie dem „Navigator für KI-Einsteiger“ Wissenschaft für alle zugänglich. Dabei unterstreicht sie die Bedeutung einer offenen Wissenschaftskultur, die nicht nur den technologischen Fortschritt vorantreibt, sondern auch das gesellschaftliche Vertrauen in die Forschung stärkt.

Was macht Wissenschaft für unsere Gesellschaft so wertvoll und wie bereichert uns die Vielfalt der Perspektiven in der Forschung?

Prof. Dr. Maren Baumhauer: Meines Erachtens liegt gerade die Zukunft unseres Wissenschaftssystems in der Interdisziplinarität und einer Perspektivenverschränkung unterschiedlichster Forschungsansätze und -strategien begründet. Sicherlich ist der Aspekt der Selbstbehauptung und Anerkennung, gerade wenn es um das „eigene“ Gegenstandsinteresse einer Disziplin geht wichtig.

Ein „echter“ Fortschritt – im Sinne eines konkreten Mehrwerts für die Gesellschaft – lässt sich aus meiner Sicht aber nur mit einem „Blick über den eigenen Tellerrand“ und über die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams erzeugen. Wenn ich den Wert von Wissenschaft an bestimmten Kategorien festmachen müsste, würde ich vor allem den Erkenntnisgewinn, den technologischen Fortschritt und die Innovation, ihren kulturellen Beitrag und die Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie die offenen Bildungsmöglichkeiten für Individuen herausstellen.

Der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft (englisch: International Day of Women and Girls in Science) wird jedes Jahr am 11. Februar begangen und wurde erstmals 2016 offiziell gefeiert. Ausgerufen von den Vereinten Nationen, soll dieser Tag auf die nach wie vor bestehenden Ungleichheiten in wissenschaftlichen Disziplinen aufmerksam machen. Ziel ist es, die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik zu fördern. Gleichzeitig erinnert der Tag daran, dass Diversität und Chancengleichheit entscheidend sind, um Innovationen voranzutreiben und globale Herausforderungen zu meistern.

Wie können wir die Wissenschaftswelt offener und zukunftsfähiger gestalten?

Prof. Dr. Maren Baumhauer: Ein „offenes“ Konzept von Wissenschaft und Bildung hat aus meiner Sicht eine hohe Bedeutung für die Zusammenarbeit in Bildungsorganisationen und den Austausch von Wissen. Gemeinsam Wissensstrukturen zu erzeugen, zu teilen und voneinander zu profitieren ist für die kollektive und individuelle Kompetenzentwicklung im Kontext von Arbeit, Beruf und Bildung enorm wichtig.

Ein weiterer zentraler Punkt ist aus meiner Perspektive das gesellschaftliche Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Transparente Bildungsangebote und der freie Zugang zu wissenschaftlich basierten Bildungsmaterialien können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Genau diese Punkte sehe ich in den Bildungsinitiativen und offenen Lernangeboten der HOOU realisiert.

Ein aktuelles Beispiel ist der „Navigator für KI-Einsteiger“, den ich zusammen mit meinem Team konzipiert habe. Künstliche Intelligenz (KI) ist längst Teil unserer Bildungsrealität geworden. Unser Lernangebot richtet sich an alle Bildungsinteressierten und bietet neue Impulse, sich Schritt für Schritt dem Thema KI anzunähern, um ihre Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren.

Schritt für Schritt: Ein Navigator für KI-Einsteiger

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich inzwischen zu einem integralen Bestandteil unseres Alltags entwickelt. Mit innovativen KI-Tools wie ChatGPT, DALL-E oder Gemini ist es möglich, Texte zu erstellen, Bilder zu generieren, Musik zu komponieren und komplexe Probleme zu lösen.KI bietet zahlreiche Chancen, bringt jedoch auch Herausforderungen und Risiken mit sich. Daher ist es von Bedeutung, sich aktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um die Möglichkeiten und Grenzen dieser technischen Entwicklung zu verstehen.Unser Lernangebot zeigt dir einen Weg auf, wie du dich Schritt für Schritt mit dem Thema KI vertraut machen kannst.

Was hat in Ihnen die Begeisterung für die Wissenschaft geweckt und welchen Rat möchten Sie jungen Menschen geben, die eine wissenschaftliche Laufbahn erwägen?

Prof. Dr. Maren Baumhauer: Wissenschaftlich zu arbeiten bedeutet für mich absolute Freiheit und kreative Entfaltungsmöglichkeit im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Das ist eine großartige Chance, die das Wissenschaftssystem für junge Menschen bietet. Herausfordernder war und ist es, geeignete Rahmenbedingungen im Kontext andauernder Befristung zu schaffen, um weder Energie noch Muße für die wissenschaftlichen Qualifizierungsphasen zu verlieren.

Für die Bewältigung dieser Phasen bedarf es eines zielgerichteten Ressourceneinsatzes, um sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Absolut wichtig ist für mich darüber hinaus die Entwicklung von Ambiguitätskompetenz im Wissenschaftssystem, die sich auf den Umgang mit Unsicherheiten und auch Mehrdeutigkeiten bezieht. Eine offene Haltung im Umgang mit Widersprüchen, unterschiedlichen Perspektiven und Erklärungsansätzen ist dafür unerlässlich.

Über Prof. Dr. Maren Baumhauer

Prof. Dr. Maren Baumhauer ist Juniorprofessorin für Berufliche Bildung und Digitalisierung am Dekanat T (Technologie und Innovation in der Bildung) an der TU Hamburg. Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften (Dipl.-Päd.) an der Universität Trier mit den Nebenfächern Soziologie und Psychologie, Studienrichtung Weiterbildung, folgten Stationen als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universittät Trier und der Leibniz Universität Hannover.

Ihre Promotion legte Baumhauer in Berufspädagogik ab. Titel ihrer Dissertation: Berufsbezug und Wissenschaftsorientierung – Grundzüge einer Didaktik wissenschaftlich reflektierter (Berufs-)Praxis im Kontext der Hochschulweiterbildung. Seit 2023 forscht und lehrt sie an der TU Hamburg.

Bild: sasint / Pixabay

24.01.2025 | Meena Stavesand

Wissen als Schlüssel: Wie lebenslanges Lernen unsere Welt verändert

Der demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Angesichts einer alternden Bevölkerung, einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft und der rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt gewinnt das Konzept des lebenslangen Lernens zunehmend an Bedeutung. Anlässlich des internationalen Welttages der Bildung (24. Januar) zeigen wir, wie wir, die Hamburg Open Online University als Wissensplattform, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Für uns spielt lebenslanges Lernen eine Schlüsselrolle bei der Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen, bei der Sicherung von Arbeitsplätzen in Zeiten des technologischen Wandels und bei der Förderung des Zusammenhalts zwischen Jung und Alt.

In einer Welt, in der sich Berufe und Qualifikationen ständig verändern, müssen Menschen bereit sein, ihr Wissen stetig zu erweitern. Um das zu ermöglichen und zu fördern, braucht es faktenbasierte und qualitativ wie didaktisch erstklassige Bildungsangebote für alle. Der Zugang dazu muss niederschwellig und barrierearm sein.

Unterstützung für Menschen in jeder Lebensphase

Plattformen wie die HOOU als Verbundeinrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hamburger Hochschulen (HAW Hamburg, TU Hamburg, Hochschule für Musik und Theater, Hochschule für Bildende Künste), der Multimedia Kontor Hamburg gGmbH und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf arbeiten daran und unterstützen Menschen in jeder Lebensphase mit ihren fundierten Wissensangeboten. Drei Gedanken dazu.

1. Fit für die Zukunft: Warum lebenslanges Lernen in der Arbeitswelt unverzichtbar ist

In einer alternden Gesellschaft, in der die Menschen länger im Erwerbsleben stehen, wird lebenslanges Lernen zu einer zentralen Voraussetzung, um berufliche Chancen zu sichern und den technologischen Wandel zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich an neue Anforderungen anpassen müssen, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.

Wir bieten als Plattform kostenlose, flexible und niederschwellige Weiterbildungsmöglichkeiten, die es Menschen (auch im Alter) ermöglichen, neue berufliche Kompetenzen zu erwerben. Durch die flexiblen Online-Formate können Interessierte die Lerninhalte auch mit begrenztem Zeitbudget – ob berufstätig oder in der Familienphase – nutzen.

Dies dient nicht nur der individuellen beruflichen Entwicklung, sondern wirkt auch dem durch den demografischen Wandel verschärften Fachkräftemangel entgegen.

2. Bildung für alle Lebensphasen: Persönliche Entwicklung durch lebenslanges Lernen

Lebenslanges Lernen unterstützt die persönliche Entwicklung in allen Lebensphasen – von der Jugend bis ins hohe Alter. Es ermöglicht jungen Menschen, ihre Bildung über die traditionellen schulischen und universitären Bildungswege hinaus zu erweitern, und älteren Menschen, neuen Interessen nachzugehen oder vorhandene Fähigkeiten auszubauen.

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist dies wichtig, da der Dialog zwischen den Generationen und der gegenseitige Wissenstransfer gestärkt werden. Wir fördern diesen generationsübergreifenden Austausch, indem wir Menschen den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglichen.

3. KI und Automatisierung: Warum technologische Bildung jetzt wichtig ist

Mit dem technologischen Wandel durch künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung sind viele Berufe im Umbruch. Dies betrifft sowohl junge Menschen, die in eine sich wandelnde Arbeitswelt eintreten, als auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich an diese Veränderungen anpassen müssen. Wir bieten daher Lerninhalte, die Menschen jeden Alters darauf vorbereiten, die neuen technologischen Anforderungen zu bewältigen.

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist es wichtig, sich frühzeitig auf die digitale Zukunft vorzubereiten, während ältere Erwachsene durch die Plattform die Möglichkeit haben, sich neue berufliche Fähigkeiten anzueignen und ihre Karrierechancen zu sichern.

Fazit: Lebenslanges Lernen für eine erfolgreiche Zukunft im demografischen Wandel

Diese drei Gedanken zeigen, dass lebenslanges Lernen mehr ist als persönliche Entwicklung. Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Eine alternde Bevölkerung, zunehmende Diversität und technologische Umbrüche machen es erforderlich, dass Menschen ihre Kompetenzen kontinuierlich erweitern und sich an neue Herausforderungen anpassen.

Bildungsplattformen wie wir bieten die notwendige Infrastruktur, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Wir ermöglichen den Zugang zu Bildung für alle Altersgruppen, fördern den Austausch zwischen den Generationen und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nur durch eine breite Verankerung des lebenslangen Lernens kann eine zukunftsfähige Gesellschaft entstehen, die Jung und Alt in den Transformationsprozess integriert und eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft sichert.

Das könnte dich interessieren:

Bild: MMKH/KI-generiert

02.01.2025 | Meena Stavesand

Ethik-Professor über KI: Warum wir als Gesellschaft Technologien besser verstehen sollten

In den Maschinenraum der KI-Entwicklung möchte Prof. Dr. Maximilian Kiener die Nutzerinnen und Nutzer seines Lernangebots „Ethics by Design“ entführen. Warum es der Ethik-Professor und Leiter des „Institute for Ethics in Technology“ an der TU Hamburg für nötig hält, dass mehr Menschen verstehen, wie KI funktioniert und wie sie unser Leben beeinflusst, erklärt er uns im Interview. Spannende Themenfelder sind für ihn: Daten, Demokratie, Fairness, Verantwortung und Sicherheit. Aber es geht auch um die existenzielle Frage, welche Rolle eigentlich der Mensch noch spielt, wenn immer mehr Aufgaben an die KI gehen.

Prof. Kiener, welche Frage beschäftigt Sie aktuell am meisten, wenn es um KI und Ethik geht?

Prof. Dr. Maximilian Kiener: Ich sehe, wie leistungsfähig neue KI-Systeme sind. Es sind unheimlich komplexe Systeme, die mit uns sprechen, sie ersetzen teilweise sogar unsere menschlichen Ärztinnen und Ärzte. Und die Entwicklung zeigt nur nach oben. Ich frage mich also: Wie können wir es schaffen, dass diese so leistungsfähigen KI-Systeme ethischen Standards genügen, dass Macht und Werte Hand in Hand gehen können, dass wir eine technologische Innovation haben, die nachhaltig im doppelten Wortsinn ist? Damit meine ich, dass sie nachhaltig ist, weil es möglich ist, sie in die Zukunft zu tragen, aber auch, weil sie es wert ist, sie in die Zukunft zu tragen.

Ethische Fragestellungen sollten also bei der KI-Entwicklung direkt mitgedacht werden?

Kiener: Ja, keine Technologie ist vollkommen neutral. Es gibt immer Hintergrund- oder Wertannahmen, die die Technologie beeinflussen. Künstliche Intelligenz ist hier keine Ausnahme. Im Gegenteil, KI scheint in besonderem Maße durch ethische Weichenstellungen formbar. Wir müssen uns daher der Frage annehmen, wie wir Ethik effektiv in die KI integrieren.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Kiener: Wenn KI in der Arbeitswelt beim Einstellungsprozess zum Einsatz kommt, müssen wir dafür sorgen, dass bestimmte Personengruppen nicht systematisch ausgeschlossen werden. Wenn KI in autonomen Fahrzeugen eingesetzt wird, müssen wir Sicherheit von Anfang an mitdenken. Und wenn KI anfängt, unseren gesellschaftlichen Diskurs zu beeinflussen, müssen wir über das Verhältnis von Technologie und Demokratie nachdenken.

Wie kann das gelingen?

Kiener: Ethik muss als Disziplin von der bloßen Resultatsbewertung in eine Prozessbegleitung der KI-Entwicklung überführt werden. Ethik soll nicht der Zeigefinger oder der Zaungast sein, der sagt: „Nein, das dürft ihr nicht!“ Oder: „Ja, das geht schon.“ Sie soll die Begleitung in allen Entwicklungsschritten einer KI sein; begonnen mit der Frage, wofür brauchen wir diesen Algorithmus überhaupt? Was wollen wir damit erreichen? Welche Daten wollen wir sammeln? Wie dürfen wir diese Daten eigentlich sammeln? Wie können wir testen, ob ein KI System nicht nur einer Personengruppe zugute kommt, sondern allen?

Wie kann man sich diesen Prozess bildlich vorstellen?

Kiener: Diesen Prozess kann man sich ein bisschen wie die Zubereitung eines guten Essens vorstellen. Es gibt verschiedene Zutaten, bestimmte Zubereitungsprozesse: Man schneidet etwas, man rührt um, man knetet und schiebt vielleicht auch etwas in den Ofen. Und im Grunde entstehen bei jedem Schritt andere oder neue Fragen. So ist es auch in der Technologie: die verschiedenen „Zubereitungsschritte“ in der Küche entsprechen verschiedenen Entwicklungsstadien in der KI-Entwicklung. Und auch in letzterer gibt es so etwas wie Zutaten, beispielsweise Daten, und Verarbeitungsprozesse wie etwa maschinelles Lernen. Exzellente Technologie zeigt ethische Sensibilität und Knowhow in all diesen Stadien, ebenso wie ein Maître de Cuisine den kulinarischen Prozess allumfassend versteht.

Stichwort: Generative KI. Sehr viele Menschen können sie unmittelbar erleben. Dennoch gibt es Schlagzeilen wegen diskriminierender Antworten. Ethische Fragestellungen wurden wohl zu wenig mitgedacht. Wie lässt sich das beheben?

Kiener: Die Zugänglichkeit zu dieser Technologie sehe ich zunächst positiv. Während es vor wenigen Jahren für viele Menschen noch Science-Fiction war, können wir nun alle im Alltag erleben, welche Leistungen und welchen Mehrwert KI leisten kann. Aber es ist eben auch eine Herausforderung und mitunter ein Spiegel bestehender gesellschaftlicher Vorurteile und Probleme. Wir müssen uns in einem umfassenden gesellschaftlichen Diskurs fragen, wie wir neben den Ressourcen akademischer Ethik auch die Erfahrung der Menschen mit dieser Technologie als Feedback effektiv nutzen können, um – wie wir das an der TUHH sehen – auch Technik für den Menschen zu schaffen.

Wie finden Sie die Entwicklung von KI generell?

Kiener: Insgesamt sehe ich die Entwicklung von KI positiv, es ist eine Art Demokratisierung der Technologie, weil viele Menschen einen Zugang dazu bekommen. Aber es geht auch eine sehr große Macht von Unternehmen aus. Diese Technologien werden oftmals nicht nur, oder nicht einmal primär, an Universitäten oder öffentlichen Forschungseinrichtungen entwickelt, sondern von einer Handvoll sehr mächtiger Technologieunternehmen. Von den zehn größten Unternehmen der Welt spielen sieben bei der KI-Entwicklung mit. Einige sprechen daher bereits von „privaten Supermächten“, die dann beispielsweise im Bereich Social Media bestimmen könnten, was eigentlich als Meinungsfreiheit bei uns zählt, was man sagen darf. Doch das sind Aufgaben, die klassischerweise dem Staat zukommen.

Wie könnte das gelingen?

Kiener: Ein wichtiger Schritt sind sicherlich Regulierungen. In diesem Jahr gab es beispielsweise die Verabschiedung des AI Act der EU. Was ich ebenfalls sehr begrüße, ist die Bemühung, die Erklärbarkeit von KI-Systemen zu stärken und auch den Menschen Rechte zu geben, wenn KI-Systeme in wichtige Entscheidungen involviert sind, also etwa in Fragen, ob ich den Job, den Kredit oder das Krankenhausbett bekomme.

Sie meinen eine höhere Transparenz der KI-Entscheidungen, also dass mehr Menschen einen Einblick bekommen, was da hinter den verschlossenen Türen der Technologieunternehmen passiert?

Kiener: Ja, so könnte man das sagen. Allerdings könnte der Begriff Transparenz in diesem Zusammenhang oftmals nur darauf hinweisen, dass es eine Auskunft darüber gibt, dass KI verwendet wird. „Erklärbarkeit“ geht einen Schritt weiter und versucht zu erläutern, wie die konkreten Entscheidungen getroffen werden.

Wie können wir Ethik in die Technologie bringen? Was ist Ethik eigentlich genau?

Kiener: Ethik ist eine akademische Disziplin, die Fragen danach stellt, wie wir gut und richtig handeln, wie wir gut leben wollen als Individuum und als Gemeinschaft. Es geht dabei aber nicht darum, nur Checklisten abzuhaken oder Kommissionen einzusetzen. Es ist eine wirkliche Reflexion: gemeinsam nachdenken – mit den Fakten, die wir haben, und mit den Werten, denen wir uns verbunden fühlen wie Freiheit und Gleichheit. Aus den Schlussfolgerungen daraus ergeben sich Empfehlungen für den Umgang mit Technologie. Dabei gibt es einige Kernthemen in der KI, die uns vor Herausforderungen stellen.

Können Sie uns ein Beispiel geben?

Kiener: Im Kern vieler Fragen gibt es ein Datenproblem, da KI im Training oftmals sehr viele Daten benötigt. Meistens werden wir gefragt: Stimmen Sie der Datennutzung zu? Dies geschieht in vielen Interaktionen im Internet. Doch niemand liest wohl je alle ‚terms and conditions‘ wirklich durch. Also müssen wir uns die Frage stellen, ob diese Art der Zustimmung noch ein geeignetes Instrument ist, unsere Daten hinreichend zu schützen oder ob wir diesen Bereich täglicher Praxis grundlegend neu bewerten müssen. Wir müssen uns also damit beschäftigen, wie wir unsere personenbezogenen Daten schützen, die die KI oftmals braucht, oder gegebenenfalls die Bereiche der KI beschränken. Eine weitere Herausforderung ist, dass die Verarbeitung und Nutzung großer Datenmengen, einschließlich personenbezogener Daten, nicht nur unser individuelles Leben betrifft, sondern auch unsere Demokratie angreifen kann.

Der Cambridge-Analytica-Skandal hat gezeigt, dass Datenmissbrauch auch zum Risiko für demokratische Wahlen werden kann. Was passiert also mit unserer Demokratie, mit unserer Gesellschaft, wenn Daten es ermöglichen, Verhalten präzise vorauszusagen und ebenso präzise Einfluss auf Wählerverhalten zu nehmen? Welche Art von Macht entsteht hier und entscheidet diese über unser Zusammenleben als Gesellschaft? Ein weiterer schwieriger Bereich ist die Frage nach der Fairness; auch die beste KI wird nicht perfekt sein. Immer dort, wo die KI auf Grundlage vergangener Daten lernt, lernt sie auch die bestehenden Vorurteile in unserer Gesellschaft, führt diese fort oder verschärft sie sogar.

Wir haben also das Problem mit den Daten und einer möglichen Einflussnahme auf unsere Demokratie und die kaum vorhandene Fairness von KI-Systemen, weil sie zu viele diskriminierende Daten enthält. Gibt es einen weiteren Punkt?

Kiener: Ein zentrales Element ist für mich die Frage der Verantwortung. Gerade weil KI so viele Bereiche unseres Lebens betreffen wird, ist es wichtig, dass die Verteilung der Verantwortung klar geregelt ist. Ein Aspekt der Verantwortung erscheint mir dabei besonders wichtig, nämlich der des Ablegens von Rechenschaft. Entwickler:innen und Unternehmen, aber auch Politiker:innen und Nutzer:innen müssen Klarheit darüber haben, welche Pflichten sie bei der Entwicklung, Regulierung und Nutzung von KI haben und inwieweit sie anderen dafür Rechenschaft schuldig sind.

Das stimmt. Dann geht es um sehr existenzielle Fragen.

Kiener: Ja. Was macht uns Menschen eigentlich aus? KI erledigt viele Aufgaben für uns. Dennoch sind Menschen immer noch wichtig. Worin aber genau besteht das, was uns als Menschen ausmacht? Ist es Kreativität, Empathie, Moralität? Und wie können wir diese Aspekte im technologischen Fortschritt erhalten und weiterentwickeln?

Sie haben ein Lernangebot für die HOOU konzipiert. „Ethics by Design“ dreht sich auch um KI. Worum geht es?

Kiener: „Ethics by Design“ ist der Versuch, Ethik in alle Entwicklungsphasen leistungsstarker KI zu integrieren. In unserem Lehrangebot zeigen wir, wie das an verschiedenen Punkten möglich ist, welche Gestaltungsspielräume wir in der Entwicklung verschiedener Technologien haben können, also auch in welcher Beziehung Regulation und Innovation stehen.

Ethics by Design

Learn why ethics must be part of the technology development process from the start

Wie hilft Ihr Lernangebot dabei?

Kiener: Wir haben Szenarien, die die Lernenden aus ihrem Alltag kennen und in unserem Lehrangebot noch einmal aus ethischer Perspektive durchspielen können. Dies könnte beispielsweise unsere Nutzung von Smartphones betreffen, wo wir oft der Sammlung von Daten zustimmen, oder auch unsere Interaktion mit ChatGPT. Wir beginnen mit Bekanntem und führen die Lernenden sozusagen in den „Maschinenraum“ der KI, also in die Entwicklung, und zeigen, wie es eigentlich zu den uns bekannten Situationen gekommen ist, ob diese so sein müssen und wie wir über mögliche Alternativen ethisch nachdenken können. Im Grunde ist es wie eine Dokumentation über Nahrung. Wir essen jeden Tag, aber wir wissen nicht genau, wie unser Essen eigentlich hergestellt wird. Aber wenn wir es wissen, essen wir bewusster. Wir wollen also auch hier ein größeres Bewusstsein für die Vorgänge der KI schaffen.

Unsere Lerninhalte gehen über das bloße Lesen und Konsumieren hinaus. Sie ermöglichen aktives Entscheiden in konkreten Fällen und machen so die Gestaltungsmöglichkeiten in der Technologie erlebbar.

Sie sind als Ethik-Professor neu an der TU Hamburg und beschäftigen sich dort mit dem Zusammenspiel von Technologie und Ethik. Was wäre Ihre Idealvorstellung für dieses Feld?

Kiener: Meine große Hoffnung ist, Ethik zum Innovationsmotor zu machen. Ich wünsche mir, dass Ethik es schafft, Technologie nachhaltig voranzutreiben und dabei unsere Werte reflektiert. Ich bin ebenso gespannt auf die zukünftige Wechselwirkung zwischen Ethik und Technologie, besonders inwiefern Erkenntnisse eines Bereichs den Fortschritt im jeweils anderen beeinflussen können.

Zur Person:

Prof. Dr. Maximilian Kiener ist Juniorprofessor für Philosophie und Ethik in der Technik an der TU Hamburg, wo er das Institut für Ethik in der Technik leitet. Er hat sich auf Moral- und Rechtsphilosophie spezialisiert, mit einem besonderen Fokus auf Einwilligung, Verantwortung und KI. Außerdem ist er assoziiertes Mitglied der Philosophischen Fakultät der Universität Oxford, an der er von 2015 bis 2022 tätig war, sowie assoziierter Forschungsstipendiat am Institut für Ethik der Künstlichen Intelligenz in Oxford. Zuvor erwarb er den BPhil (2017) und DPhil (PhD / 2019) in Philosophie an der University of Oxford und arbeitete als Extraordinary Junior Research Fellow (2019-2021) und als Leverhulme Early Career Fellow in Oxford (2021-2022). Neben seiner akademischen Forschung ist er auch als Ethikberater für politische Entscheidungsträger und Industriepartner tätig, insbesondere in den Bereichen digitale Kommunikation, gute medizinische Praxis und verantwortungsvolle künstliche Intelligenz.

02.12.2024 | Dorothee Schielein

Digital Bioresource Managment

SHORT TRACK

Organic residues are bioresources and managing them well provides many challenges. In this podcast, Phillipp Lüssenhop introduced the bioresource information tool (BRIT) and talks about how it can contribute to exploiting untapped potentials.

Axel Dürkop inverviewt Phillipp Lüssenhop

Research Group:

Bioresource Management

Weiterführende Links:

– Bioresource Information Tool (BRIT): https://brit.bioresource-tools.net

– BRIT-Quests: https://learn.hoou.de/course/view.php?id=695

– CLOSECYCLE Projekt: https://www.closecycle.eu

18.11.2024 | Dorothee Schielein

Ethics by Design – Podcast

SHORT TRACK

In this exciting, bite-sized podcast, the core concepts of Ethics by Design are broken down in a way that’s easy to understand and thought-provoking. AI-generated with Notebook LM and carefully edited, it’s the perfect listen to understand the future of ethical tech in just a few minutes!

Autor*innen:

Maximilian Kiener, Valentin Weber

Institut:

Institute for Ethics in Technology

TU Hamburg

The Learning offer is coming soon!

Bild: Dominik Luckmann/Unsplash

12.11.2024 | Meena Stavesand

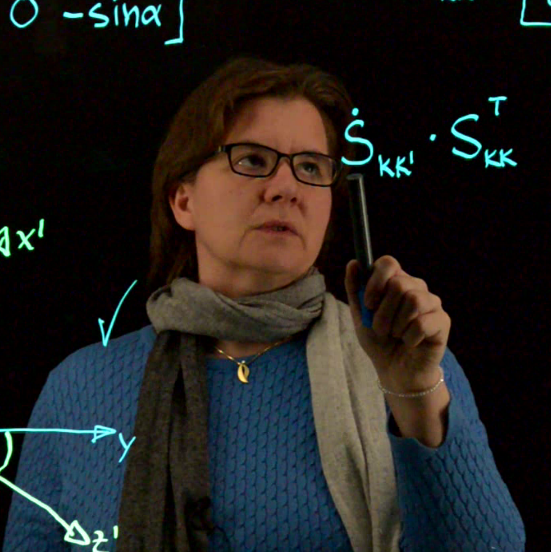

Mechanik im Alltag: Wie uns Physik täglich bewegt und begeistert

Mechanik begegnet uns überall im Alltag, ob beim Greifen als Baby, beim Fahrrad fahren oder bei Containerschiffen im Hamburger Hafen. Dr. Johanna Peters von der TU Hamburg hat das Lernangebot „Mechanik hautnah“ für die HOOU aufgesetzt. Im Interview erklärt die Ingenieurin, wie die Gesetze der Mechanik unser Leben bestimmen und warum dieses faszinierende Teilgebiet der Physik nicht nur etwas für Mathe-Asse ist. Sie gewährt spannende Einblicke in die Welt der Kräfte und Bewegungen – von Newtons Apfelbaum-Geschichte bis hin zu modernen Anwendungen im Ingenieurwesen.

Was ist Mechanik und was kann ich mir darunter vorstellen?

Dr. Johanna Peters: Mechanik kann man aus unterschiedlichen Richtungen betrachten. Als Menschen kommen wir ganz früh mit Mechanik in Kontakt. Wenn ein Baby anfängt zu strampeln, sich abzudrücken oder zu greifen, dann ist da Mechanik im Spiel.

Mechanik ist ein Teilgebiet der Physik und beschäftigt sich mit Kräften und Bewegungen. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass es Kraft braucht, um sich abzudrücken – etwa mit dem Fuß gegen den Boden- oder um zu greifen – etwa um einen Finger. Das gleiche Prinzip gilt, sobald wir krabbeln oder gehen. Die Reibkraft zwischen unseren Füßen und dem Boden ermöglicht es uns, vorwärts zu kommen.

Mechanik findet also überall statt: in jedem Auto, das fährt, oder Flugzeug, das fliegt. Überall wirken Kräfte, und Bewegung spielt eine Rolle. Und auch, wenn sich etwas nicht bewegt, also in Ruhe ist, wenn also z.B. der Becher auf meinem Schreibtisch steht oder die Elbbrücken den Flussüberspannen, wirken Kräfte. Mechanik ist also überall um uns herum.

Wo begegnen wir Mechanik noch im Alltag?

Dr. Johanna Peters: Da gibt es wirklich viele Beispiele. Reibung ist ein besonders faszinierendes Thema. Ohne Reibung könnte ich nicht auf dem Stuhl sitzen, ich würde sofort wegrutschen. Ohne Reibung könnte ich nicht fahrradfahren. Reibung ist so ein alltägliches Phänomen, dass es uns meist gar nicht mehr bewusst ist.

Ein schönes Beispiel für die Wirkung der Reibungskraft ist auch ein großes Containerschiff im Hamburger Hafen: Es wird nur mit ein paar Seilen an der Hafenkante befestigt, die das Schiff in Position halten. Das funktioniert, weil das Seil um einen Poller geschlungen und die sogenannte Seilreibung exponentiell mit dem Umschlingungswinkel zunimmt.

Ist Reibung ein Grundprinzip der Mechanik?

Dr. Johanna Peters: Nein, das kann man so nicht sagen. Grundprinzipien in der Mechanik gehen tiefer, etwa in die Grundlagen der Bewegungsgesetze (3 Newtonschen Axiome) oder die Tatsache, dass es die Gewichtskraft gibt. Ein bekanntes Beispiel ist Newtons Apfelbaum-Geschichte. Ob sie stimmt, sei dahingestellt, aber es zeigt, wie Menschen angefangen haben, Naturgesetze zu beobachten und zu hinterfragen: „Was passiert da eigentlich, wenn der Apfel fällt?“

Auch bei der Reibung hat man zunächst im Alltag beobachtet, was passiert. Wenn ich meine Hand auf den Tisch drücke und dann seitlich eine Kraft aufbringe, haftet sie zunächst. Wenn ich die Kraft weiter erhöhe, beginnt die Hand irgendwann zu rutschen Solche alltäglichen Beobachtungen haben Menschen fasziniert und sie haben versucht, mathematische Beziehungen aufzuschreiben, die diese Phänomene beschreiben können. Die Neugier, zu verstehen, warum etwas so ist, hat die Mechanik hervorgebracht und dazu geführt, dass man Vorhersagen treffen kann.

Isaac Newton (1643-1727) war ein englischer Universalgelehrter, der mit seinen grundlegenden Arbeiten die Wissenschaft in Physik und Mathematik revolutionierte. Die berühmte Anekdote des fallenden Apfels, die Newton zur Formulierung des Gravitationsgesetzes inspiriert haben soll, ist zwar nicht gesichert, spiegelt aber treffend seine Fähigkeit wider, aus alltäglichen Beobachtungen bahnbrechende Erkenntnisse abzuleiten. Als einer der einflussreichsten Wissenschaftler der Geschichte prägte er maßgeblich unser Verständnis der physikalischen Welt.

Welche grundlegenden Prinzipien gibt es in der Mechanik?

Dr. Johanna Peters: Ein zentrales Prinzip ist zum Beispiel „Kraft = Masse x Beschleunigung“. Wenn ich einen Gegenstand festhalte, wie mein Handy auf der Hand, dann bewegt er sich nicht. Da wirkt die Gewichtskraft, und solange ich das Handy halte, bringe ich mit meiner Hand die entgegengesetzte Kraft auf, sodass das Handy in Ruhe bleibt. Das bedeutet, dass die Summe der Kräfte, die auf ihn wirkt, null ist. Aber sobald ich das Handy loslasse, ist das Kräftegleichgewicht nicht mehr erfüllt: es wird beschleunigt und fällt Richtung Boden.

Dieses Prinzip findet sich überall – in jedem Auto, das beschleunigt oder abbremst, und bei jeder Maschine, die bewegt wird, bei jedem Objekt oder Gegenstand, der einfach nur so daliegt oder dasteht.

Die Formel zeigt, dass man für Mechanik mathematische Neugier braucht. Stimmt das?

Dr. Johanna Peters: Auf jeden Fall hilft es, sich mit Mathematik auszukennen. Aber man kann auch vieles experimentell herausfinden. Wenn ich einen Gegenstand über eine Fläche schiebe, kann ich ausprobieren, was es braucht, damit er rutscht oder eben haftet. Wenn ich dann erstmal eine Gesetzmäßigkeit festgestellt habe und Gleichungen aufgestellt habe, hilft die Mathematik natürlich sehr, weil ich nicht jede Situation einzeln ausprobieren muss. Mit mathematischen Gleichungen kann ich Dinge berechnen, ohne sie tatsächlich durchzuführen.

In Richtung Ingenieurwesen gedacht bedeutet das, dass ich z.B. verschiedene Varianten für Windrad „einfach“ berechnen kann. Natürlich ist die Berechnung eines Windrades sehr komplex. Aber es geht ja ums Prinzip: Mit mathematischen Modellen kann ich Teile der Wirklichkeit beschreiben und z.B. ausrechnen, wie das Windrad dimensioniert sein muss, damit es den Belastungen durch die auftretenden Kräfte sicher standhält. Für viele Studierende wird Mathematik genau deshalb interessant, weil sie sehen, wie man sie auf solche realen Phänomene anwenden kann.

Wann wusstest du, dass du dich mit Mechanik beschäftigen möchtest?

Dr. Johanna Peters: Ich habe Maschinenbau studiert und wusste am Anfang gar nicht genau, was das ist. Für meine Entscheidung ausschlaggebend war eher ein Bauchgefühl, weil ich Mathe und Experimentieren und spannend fand. Mechanik war dann gleich im ersten Semester ein Grundlagenfach im Maschinenbaustudium und hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Die Kombination aus Experimenten und mathematischer Beschreibung hat mich fasziniert.

Ich wurde später Tutorin und habe anderen geholfen, sich in Mechanik zurechtzufinden. Das hat dazu geführt, dass ich in diesem Bereich geblieben bin. Nach dem Studium habe ich an der Uni promoviert und konnte auch in der Lehre tätig sein, was mir viel Freude macht, weil ich gerne komplexe Themen verständlich vermittle.

Ich denke, dass jeder, der neugierig ist und sich über Zusammenhänge in der Welt wundert, an Mechanik Gefallen finden könnte. Man muss nicht super technikaffin sein, um von Mechanik fasziniert zu sein – es reicht schon, wenn man sich fragt: „Wie funktioniert das eigentlich?“Dr. Johanna Peters

Was gefällt deinen Studierenden an Mechanik, und was vielleicht weniger?

Dr. Johanna Peters: Mechanik ist im ersten Semester ein Grundlagenfach, und viele haben Schwierigkeiten damit. Die Durchfallquote in Mechanik liegt bei etwa 50 Prozent. Das hat nicht nur mit Mechanik zu tun.

Einige unterschätzen im ersten Semester auch einfach den Einsatz, den es braucht, um im Studium erfolgreich zu sein. Im ersten Semester hadern aber einige mit Mechanik, besonders wegen der Mathematik und den abstrakten Konzepten. Aber die Studierenden, die es noch mal im zweiten Semester angehen, haben oft den Aha-Moment, wenn sie merken, dass Mechanik wirklich nur auf wenigen Grundprinzipien beruht, die in immer wieder neuen Kontexten angewendet werden.

Sie haben Freude daran, wenn sie verstehen wie viele Dinge man mit Mechanik erklären kann. Das gibt ihnen oft neues Selbstvertrauen, und manche, die erst total frustriert waren, entdecken dann ihre Begeisterung für das Fach. „Ich hätte nie gedacht, dass Mechanik so viel Spaß machen kann!“, hat eine Studentin mal zu mir gesagt.

Wem würdest du ein Studium mit Mechanik empfehlen?

Dr. Johanna Peters: Ich denke, dass jeder, der neugierig ist und sich über Zusammenhänge in der Welt wundert, an Mechanik Gefallen finden könnte. Man muss nicht super technikaffin sein, um von Mechanik fasziniert zu sein – es reicht schon, wenn man sich fragt: „Wie funktioniert das eigentlich?“ Wenn man Interesse daran hat, zu verstehen, wie Dinge funktionieren, dann lohnt es sich, Mechanik zu entdecken und weiter zu erforschen.

Und was, wenn man keine Affinität zur Mathematik hat? Ist das ein Hindernis?

Dr. Johanna Peters: Mathematik kann natürlich eine Hürde sein, aber die lässt sich mit Übung überwinden, wenn das Interesse groß genug ist. Mathe ist für Mechanik einfach ein wichtiges Werkzeug. Im Sport muss man ja auch einzelne Techniken Trainieren – Dribbeln und Flanken z.B. beim Fußball Und so muss man eben auch den Umgang mit Gleichungen oder Winkelfunktionen trainieren. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, wird die Mathematik zu einem Mittel, um dahin zu gelangen, und kann dann sogar Spaß machen.

Mechanik hautnah

Du willst die Welt um dich herum besser verstehen? Hier kannst du mit Beispielen und Experimenten lernen, wie Ingenieur:innen denken und arbeiten.

Du hast den Kursus „Mechanik hautnah“ erstellt, der auch Alltagsbeispiele thematisiert. Was erwartet einen da?

Dr. Johanna Peters: Das Lernangebot ist sehr alltagsnah. Ein Beispiel daraus: Ich habe ein Frühstücksbrett hochkant aufgestellt, lege nun eine Scheibe Toast darauf und balanciere es aus. Dann kann ich etwas über den Schwerpunkt lernen.

Wenn ich nun auf eine Seite ein Stück Käse lege, muss ich das Brot verschieben, um es im Gleichgewicht zu halten. Wie weit muss ich das Toast auf dem Brett verschieben, damit es nicht runterfällt? Das zeigt anschaulich die Veränderung der Lage des Schwerpunktes. So können Teilnehmende selbst experimentieren und verstehen, was Mechanik bedeutet, bevor die Mathematik ins Spiel kommt.

Du arbeitest kontinuierlich an deinem Kurs. Wie geht es damit weiter?

Dr. Johanna Peters: Ich plane, ab 2025 besonders anschauliche Erklärvideos hinzuzufügen. Dabei nutze ich ein transparentes Glasboard, sodass die Lernenden genau sehen, wie ich vorgehe, und auch meine Überlegungen nachvollziehen können. Ich hoffe, dass das die Mechanik noch greifbarer macht und den Spaß am Lernen fördert.

Über Dr. Johanna Peters:

Dr. Johanna Peters ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mechanik und Meerestechnik der Technischen Universität Hamburg. Sie ist Maschinenbauingenieurin, arbeitet liebend gerne mit unterschiedlichen Menschen und hat großen Spaß daran, immer wieder neue Wege zu entdecken, vermeintlich schwierige Themen strukturiert, detailliert und „begreifbar“ darzustellen.

30.10.2024 | Meena Stavesand

Entdecke deine digitale Superkraft: Der Insider-Guide zu KI-Tools

Stell dir vor, du könntest morgen aufwachen und plötzlich all die KI-Tools beherrschen, von denen alle um dich herum sprechen. Keine komplizierten Handbücher, keine kryptischen Anleitungen – stattdessen ein Weg, der so entspannt ist wie ein Gespräch mit einer guten Freundin. Genau das haben wir für dich entwickelt. Mit unserer KI-Moderatorin Luca, unsere niederschwelligen Texten und unseren kurzweiligen Erklärvideos tauchst du in eine Welt ein, in der Bildbearbeitung, Textgestaltung und Videokreation kein Mysterium mehr sind. Sie werden deine neuen Alltagstools. Wir zeigen dir nicht nur das Was und Wie, sondern vor allem das Warum und Wofür.

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Art, wie wir arbeiten, kommunizieren und unsere Kreativität entfalten. Zwischen spektakulären Schlagzeilen und komplizierten Fachbegriffen fehlt dabei oft das Wichtigste: Ein verständlicher Zugang, der zeigt, wie diese Tools der generativen KI dein Leben tatsächlich bereichern können.

Gerade jetzt, wo KI-Technologien immer ausgereifter werden, ist es wichtiger denn je, sich mit den Möglichkeiten vertraut zu machen – nicht als passive:r Beobachter:in, sondern als aktive:r Gestalter:in dieser digitalen Revolution.

Technologie (be)greifbar machen

In unserem digitalen Lernangebot „KI-Tools kurz erklärt: So verwendest du ChatGPT, Leonardo.AI & Co.“ des Multimedia Kontor Hamburg und der TU Hamburg haben wir die spannendsten und nützlichsten KI-Tools für dich unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Ein kostenloser Online-Kurs, der Technologie (be)greifbar macht.

Deine Begleiterin durch dieses Abenteuer ist unsere KI-generierte Moderatorin Luca. Sie ist selbst ein faszinierendes Beispiel dafür, was mit generativer KI heute möglich ist, und wird dir in unseren Video-Tutorials mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das kannst du von unserem Kurs erwarten

- Deine Routineaufgaben geschickt automatisieren und wertvolle Zeit gewinnen

- Kreative Prozesse beschleunigen und neue Inspirationsquellen erschließen

- Professionelle Ergebnisse erzielen, die sich von der Masse abheben

- Innovative Lösungsansätze entwickeln und selbstbewusst umsetzen

- Technische Barrieren überwinden und deine digitale Kompetenz steigern

Text-KI als Inspirationsquelle

Im Bereich der Text-KI öffnen wir dir die Tür zu einem ganzen Universum an Möglichkeiten. Mit ChatGPT lernst du einen vielseitigen Allrounder kennen, der dir bei unzähligen Aufgaben zur Hand geht – von der ersten Recherche bis zur Textgestaltung. Microsoft Copilot wird zu deinem persönlichen Office-Assistenten und kann deinen Arbeitsalltag erleichtern, während du mit Google Gemini eine der nächsten Generation der Sprach- und Textverarbeitung kennenlernst. Speziell für Marketing-Inhalte zeigen wir dir Neuroflash, ein Tool, das die Feinheiten der Sprache besonders gut beherrscht. Das Besondere: Es ist ein deutsches Start-up!

KI-Tools kurz erklärt! So verwendest du ChatGPT, Leonardo.AI & Co.

Mit dem Lernangebot "KI-Tools kurz erklärt! So verwendest du ChatGPT, Leonardo.AI & Co." möchten wir einen niederschwelligen Zugang zu den gängigsten KI-Tools bereitstellen. Wir möchten Lust machen, die KI-Tools Schritt für Schritt kennenzulernen und sie direkt auszuprobieren und damit zu experimentieren. In verständlicher Sprache behandeln wir KI-Textgeneratoren sowie KI-Bild- und Videogeneratoren, gehen auf rechtliche Fragen ein, liefern Informationen zu Prompting, haben eine Sammlung für tiefergehendes Wissen und bieten ein Dialogforum, damit du dich mit anderen austauschen kannst. Wir erläutern dir die Tools auf zweifache Weise: in leicht verständlichen Texten, die auch Hintergrundinformationen zu der Entwicklung geben, und mit Videos, die die KI-Generatoren in der Anwendung zeigen. So lernst du die Entwicklung, die Funktionen und die Bedienung der Tools in deinem eigenen Tempo kennen und kannst sie Schritt für Schritt erkunden. Begib dich mit uns auf die Reise in dein KI-Abenteuer! 👩🚀

Visuelle Magie: Deine Ideen werden Realität

Die Welt der Bildgenerierung eröffnet dir völlig neue kreative Horizonte. In unseren praxisnahen Tutorials zeigen wir dir:

- wie du mit DALL-E fotorealistische Bilder zauberst, die deinen Vorstellungen entsprechen

- wie Midjourney dir hilft, deinen eigenen künstlerischen Stil zu entwickeln

- wie du Stable Diffusion für deine individuellen Projekte nutzt und anpasst

- wie Leonardo.AI deine Visualisierungen auf ein neues Level hebt.

Besonders spannend: Du lernst die Kunst der Prompts. Wir zeigen dir, wie du durch geschickte Formulierungen und Parameter genau die Bilder erzeugst, die du im Kopf hast. Dabei gehen wir auch auf spannende Techniken ein und modifizieren bestehende Bilder oder arbeiten mit verschiedenen Stilen.

Dein Weg in die KI-Zukunft

Die digitale Transformation ist in vollem Gange. KI-Tools sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. In einer Zeit, in der sich Technologien rasant entwickeln, bieten wir dir einen verlässlichen Kompass durch die Welt der künstlichen Intelligenz. Unser Kurs vermittelt dir das nötige Wissen, um diese Entwicklung aktiv mitzugestalten – praxisnah, verständlich und ohne technische Hürden.

Stell deine Fragen in der Lunch Bag Session

Wir möchten dich hautnah informieren und regelmäßig updaten. So veranstalten wir Lunch Bag Sessions zu unserem Lernangebot. Darin informieren wir dich über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Welt der KI-Tools.

Du bleibst damit am Puls der Zeit und kannst neue Features und Möglichkeiten direkt für dich nutzen. Unser Ziel ist es, dass du nach dem Kurs und unseren Schulungen nicht nur die Tools beherrschst, sondern auch verstehst, wie du sie kreativ und effizient in deinen Alltag integrierst.

Die nächste Lunch Bag Session zu ChatGPT und DALL-E

Unsere nächste Online-Schulung dreht sich um ChatGPT und DALL-E. Am Mittwoch, 20. November, erläutert Katrin Schröder vom Multimedia Kontor Hamburg von 12 bis 13 Uhr diese KI-Tools und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Die Schulung via ZOOM richtet sich an alle Interessierten – nicht nur aus dem Hochschulbereich, sondern auch explizit an interessierte Bürger:innen – unabhängig von Vorkenntnissen, und vermittelt ein grundlegendes Verständnis für die Anwendungen und Potenziale dieser KI-Modelle. Katrin Schröder ist Expertin auf diesem Gebiet und hat den Kurs „KI-Tools kurz erklärt: So verwendest du ChatGPT, Leonardo.AI & Co.“ gemeinsam mit Meena Stavesand konzipiert und umgesetzt.

Jetzt anmelden und einen Platz in der Schulung sichern

Melde dich jetzt kostenlos für die Lunch Bag Session an und starte deine persönliche KI-Lernreise mit uns. Unser Expertinnenteam freut sich darauf, dir die faszinierenden Möglichkeiten dieser Technologie näherzubringen und dich auf deinem Weg zu mehr digitaler Kompetenz zu begleiten. Gemeinsam erschließen wir das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz – für deine persönliche und berufliche Entwicklung.

Weitere Veranstaltungen der HOOU zu Künstlicher Intelligenz

Die HOOU bietet dir ein vielfältiges Angebot zum Thema Künstliche Intelligenz – hier eine Auswahl der kostenlosen Events im November:

- Dienstag, 12. November, 18.30 Uhr, ligeti zentrum in Hamburg-Harburg: KI & Musik: Künstlerische Intelligenz im digitalen, kreativen Raum

- Freitag, 15. November, 13.45 bis 15 Uhr, TURN-Conference in Berlin: KI-Avatare in der Wissenschaftskommunikation & Lehre

- Mittwoch, 20. November, 12 bis 13 Uhr, ZOOM: Lunch Bag Session: Einführung in die KI-Tools ChatGPT und DALL-E

- Montag, 25. November, 17 bis 19.30 Uhr, TU Hamburg: Abschlusskonferenz im Projekt Kom.KI: KI –Kompetenzen fördern

- Donnerstag, 28. November, 15 bis 19 Uhr, Forum Finkenau in Hamburg: KI-Werkstatt: Alles KI – oder was?

Charles Deluvio / unsplash

02.10.2024 | Meena Stavesand

Nachrichtenmüdigkeit und digitale Überflutung: Wie der Journalismus Vertrauen zurückgewinnt

Der digitale Wandel hat den Nachrichtenkonsum grundlegend verändert: Soziale Medien bestimmen immer mehr, wie sich Menschen informieren – und welche Informationen sie erreichen. Eine wachsende Zahl an Nutzerinnen und Nutzer fühlt sich heute durch die Flut an Nachrichten erschöpft. Im Interview erklärt Prof. Dr. Christopher Buschow, Professor für digitalen Journalismus an der Hamburg Media School und an der TU Hamburg, warum viele Menschen Nachrichten meiden und welche Folgen diese Entwicklung haben kann.

Wie kann der Journalismus darauf reagieren? Indem er sich ändert. Er müsse innovativer werden und sich mehr am Publikum orientieren, sagt Prof. Buschow. Die Veranstaltung „NewsFair“ von NDR Info und Hamburg Media School am 16. Oktober stellt neue Lösungswege in den Mittelpunkt: Journalistinnen und Journalisten sowie Forschende wollen hier gemeinsam diskutieren, wie Nachrichten wieder relevanter und zugänglicher werden.

Wie viele Nachrichten konsumierst du als Medienprofessor täglich und wie beeinflusst dich das?

Prof. Dr. Christopher Buschow: Schon berufsbedingt nutze ich viele Nachrichten. Neben Fachmedien aus dem wissenschaftlichen Bereich sind das z.B. Hamburger Abendblatt und Morgenpost als Lokalmedien, Spiegel und Die Zeit auf nationaler und beispielsweise The Economist auf internationaler Ebene. Das heißt: Viele Informationen, Nachrichten und Inhalte prasseln täglich auf mich ein. Da fällt es auch mir nicht allzu leicht, ein gesundes „Medienmenü“ zusammenzustellen und Routinen aufzubauen.

Damit bin ich allerdings nicht allein: Vor ähnlichen Herausforderungen stehen viele, gerade jüngere Menschen tagtäglich, da die heutige Medienwelt eine ganz andere ist als noch vor einigen Jahren. Im vergangenen Jahrhundert waren die Nutzungsgewohnheiten in den Alltag eingebaut, die Menschen konsumierten die immer gleichen Medienmarken, sie waren loyal. Man hatte seine Tageszeitung. Das ist heute anders. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich viel stärker selbst organisieren – das ist mühsamer, komplizierter und anspruchsvoller. Dass selbst der Medienprofessor damit so seine Probleme hat, spricht vielleicht für sich.

Und die Welt ist voller Krisen. Nach Corona folgte der Angriffskrieg auf die Ukraine, nun die Eskalation des Nahostkonflikts. Schwer verdauliche Themen dominieren die Nachrichten. Was macht das mit den Menschen?

Prof. Buschow: Die Corona-Pandemie hat ja zunächst zu einem Boom der Nachrichtennutzung geführt, da die Menschen in einer sehr unsicheren und unmittelbar bedrohlichen Situation verständlicherweise ein großes Informationsbedürfnis hatten. Traditionelle Medien wie die Tagesschau wurden stark genutzt, sogar von jungen Menschen. Das war bemerkenswert. Es scheint aber, als seien wir Stück für Stück in eine Art „Nachrichten-Burnout“ geraten.

Phänomene wie Nachrichtenmüdigkeit (News Fatigue) oder aktive Nachrichtenvermeidung (News Avoidance) sind auch durch die Corona-Pandemie mitentstanden. Die Krisen, die hinzugekommen sind, haben die Situation nochmals verschärft. Heute geben 14 Prozent der deutschen Befragten des diesjährigen Reuters Digitale News Report an, dass sie Nachrichten häufig aktiv vermeiden, 69 Prozent tun das zumindest gelegentlich. Wir erkennen bei vielen Menschen eine Überforderung durch Nachrichten und Journalismus.

Wie hat sich der Nachrichtenkonsum verändert?

Prof. Buschow: Die Nachrichtennutzung hat sich mit den sozialen Medien – spätestens seit Mitte der 2010er-Jahre – erheblich verändert, insbesondere bei jungen Nutzergruppen. Viele der tradierten Nutzungsmuster wurden aufgebrochen. Die alte Medienwelt löst sich auf. Es gibt zwar noch Menschen, die morgens die Lokalzeitung aus dem Briefkasten holen. Aber das ist weder die Zukunft noch ist es ein Verhalten, das wir noch allzu lange sehen werden. Im Gegenteil. Was wir sehen, ist eine Welt, in der Nachrichten, gerade bei jungen Nutzenden, maßgeblich durch Social Media vermittelt werden. In den unendlichen „News Feeds“ der sozialen Netzwerke spielt Nachrichtenjournalismus allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Mit dem Journalismus konkurrieren da vor allem unterhaltende Inhalte, persönliche Kommunikation mit Freundinnen und Freunden und Propaganda um die Aufmerksamkeit der Menschen.

Dies führt u.a. zu einem Phänomen, was man in der Forschung „News-Finds-Me-Perception“ nennt, also die Haltung, dass die wichtige Nachrichten einen schon finden werden, ohne dass man aktiv danach sucht. Das zufällige Stolpern über Nachrichten gewinnt an Relevanz. Das Bedürfnis, sich aktiv informiert zu halten und sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, hingegen erodiert.

Was bedeuten Nachrichtenmüdigkeit und Nachrichtenvermeidung für den Journalismus und für die Gesellschaft?

Prof. Buschow: Für den Journalismus bedeutet es, dass er Teile der Gesellschaft nicht mehr erreicht, die er früher noch erreichen konnte. Das liegt auch an der veränderten Funktionsweise der digitalen Medien. Nehmen wir den so genannte „Audience Flow“ im klassischen Fernsehen, bei dem die Menschen durch das Programmschemata in der Halbzeitpause eines Fußballspiels mit Nachrichten – wie etwa der Tagesschau – konfrontiert wurden. So konnten Menschen erreicht werden, die sonst keine Nachrichten schauten. In der digitalen Welt wird das viel schwieriger, weil Algorithmen die Inhalte steuern.

Es gibt auch die Herausforderung, dass sich Menschen, die den etablierten Medien durchaus zugewandt waren, von Nachrichten abwenden, weil sie sagen: „Ich ertrage das nicht“ oder „Ich kann das nicht mit meinem Alltag verbinden“. Nachrichten werden oft als belastend empfunden. Dies führt zu einer Schwächung des Journalismus. Der Reuters Digital News Report fragte 2022, ob Journalismus für eine funktionierende Demokratie unverzichtbar sei. Ältere Menschen stimmten dieser Aussage deutlich stärker zu als jüngere. Das zeigt, dass die Rolle und Funktion des Journalismus von Teilen der jüngeren Generationen in Zweifel gezogen wird. Das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen.

Gefährlich wird es, wenn es keinen Konsens mehr gibt, über <em>welche</em> Themen gestritten werden sollte. Wenn eine Gesellschaft keinen gemeinsamen „Themenhaushalt“ mehr hat, wird es schwierig, konstruktiv zu streiten und sich als mündige Bürgerin oder mündiger Bürger eine Meinung zu bilden.Prof. Dr. Christopher Buschow, Hamburg Media School und TU Hamburg

Warum kann das für eine Gesellschaft gefährlich werden?

Prof. Buschow: Es ist heute leichter, sich in abgeschotteten Räumen zu bewegen, in denen man mit bestimmten Inhalten gar nicht mehr konfrontiert wird. In polarisierten Ländern wie den USA sehen wir das heute schon besonders deutlich: Republikaner und Demokraten – und deren Anhängerschaft – reden über teils völlig unterschiedliche Themen. In einer Demokratie ist es jedoch wichtig, darüber zu streiten, wie ein Thema bewertet wird. Gefährlich wird es, wenn es keinen Konsens mehr gibt, über welche Themen gestritten werden sollte. Wenn eine Gesellschaft keinen gemeinsamen „Themenhaushalt“ mehr hat, wird es schwierig, konstruktiv zu streiten und sich als mündige Bürgerin oder mündiger Bürger eine Meinung zu bilden.

Mit welchen Strategien können Medienhäuser junge Menschen besser erreichen, um Nachrichtenmüdigkeit oder -vermeidung entgegenzuwirken?

Prof. Buschow: Das ist keine Frage, die nur die Medienhäuser betrifft, sondern die die gesamte Branche diskutieren muss. Es braucht die einzelnen Journalistinnen und Journalisten, die sich fragen sollten, welche Art von Journalismus notwendig ist, um Menschen (zurück) zu gewinnen. Es braucht die Verlage, die sich fragen müssen, welche Produktstrategien sie verfolgen wollen. Es braucht die Medienpolitik, die im Bereich der Medienkompetenz mehr Akzente setzen könnte. Auch Medienregulierung könnte eine Rolle spielen. Zum Beispiel: Kann so etwas wie der „Audience Flow“, den wir im Fernsehen gut organisieren konnten, auch in digitalen Umgebungen durch regulative Vorgaben geschaffen werden?

Nicht zuletzt sollte die Wissenschaft eine aktiven Rolle spielen. An meiner Professur verstehen wir Journalismusforschung als transformative Forschung. Wir können nicht nur beobachten, was passiert. Wir müssen mit wissenschaftlichem Wissen unterstützen, den Journalismus in eine gute Zukunft zu führen.

Gemeinsam mit NDR Info organisierst du an der Hamburg Media School eine Fachveranstaltung zum Thema Nachrichtenmüdigkeit. Worum geht es dabei?

Prof. Buschow: Wir laden Medienschaffende, Journalistinnen und Journalisten, Redakteurinnen und Redakteure, aber auch fachlich Interessierte aus allen Bereichen der Branche und darüber hinaus ein, mit uns zu diskutieren, Wege zu finden, wie man Nachrichtenmüdigkeit entgegenwirken kann. Die Veranstaltung ist dreigeteilt. Wir haben zwei Vorträge:

- einen von Prof. Dr. Roman Rusch von der Hochschule Ansbach zum Thema „Auf der Suche nach Lösungen: Konstruktiver Journalismus als Chance. Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen des Ansatzes“ und

- einen von mir unter dem Titel „Das Phänomen der Nachrichtenmüdigkeit und warum der Journalismus neue Ansätze braucht“.

Höhepunkt ist eine Podiumsdiskussion mit Gästen aus Praxis und Forschung. Unser Ziel: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen mit klaren Implikationen und Handlungsideen nach Hause gehen, die sie aktiv nutzen können, um in ihrer eigenen Arbeit neue Wege zu beschreiten, die Menschen mit Journalismus und Nachrichten besser abzuholen.

Wir wollen nichts vorwegnehmen. Aber was können Medienschaffende tun, damit die Menschen wieder Lust haben, journalistische Inhalte zu konsumieren?

Prof. Buschow: 1. Überlegt, wie die Menschen in der digitalen Medienwelt mit euch interagieren, welche direkteren Beziehungen sie zu euch aufbauen wollen. Publikumsorientierung, Publikumsdialog, „User Engagement“, „User Needs“ – das sind wichtige Bausteine.

2. Denkt über Formate und Darstellungsformen nach. Personenmarken, neue journalistische Influencer, neue Genres. Konstruktiver Journalismus, Good News, Kartenjournalismus – das sind nur einige beispielhafte Innovationen, die den Journalismus attraktiver machen können.

3. Denkt darüber nach, wie man Aufmerksamkeit für Nachrichten organisieren kann, ohne dass diese Aufmerksamkeit zunächst auf Nachrichten gerichtet ist. Wie können wir initiale Begegnungen mit Nachrichten schaffen, die dann aber auch zu längerfristigen Beziehungen führen?

Über Prof. Dr. Christopher Buschow

Univ.-Prof. Dr. Christopher Buschow ist Universitätsprofessor für Digitalen Journalismus an der Technischen Universität Hamburg und Leiter des Fachgebiets Digitaler Journalismus an der Hamburg Media School.

Christopher Buschow war wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand und später Habilitand am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK) der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. An der Bauhaus-Universität Weimar wirkte er von 2018 bis 2023 als Juniorprofessor an der Fakultät Medien.

In seiner Forschung befasst sich Buschow schwerpunktmäßig mit Innovationen im digitalen Journalismus sowie mit Unternehmensgründungen in der Medienbranche. Er hat zahlreiche Drittmittelprojekte eingeworben und erfolgreich durchgeführt, unter anderem gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Klaus Tschira Stiftung.

01.10.2024 | Meena Stavesand

Nachhaltigkeit: Mache dich und die Welt fit für die Zukunft

Das Wissen über Nachhaltigkeit und den Klimawandel ermöglicht es uns, Wege zu finden, um besser auf unsere Umwelt aufzupassen und eine Zukunft zu gestalten, die nachhaltig und stark ist. Unsere Lernangebote drehen sich um Abfallwirtschaft, Mobilität, Verkehr, Klimawandel und weitere spannende Themen!

Erneuerbare Kraftstoffe: So fährt die Zukunft

Welche Alternativen gibt es zu fossilen Brennstoffen? Mit dieser und weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich das Lernangebot der TU Hamburg. Wir haben jene Kraftstoffen zusammengetragen, die das Potential haben, traditionelle, erdölbasierte Kraftstoffe abzulösen und so zu einer nachhaltigeren Welt beitragen zu können.

Erneuerbare Kraftstoffe

Erneuerbare Kraftstoffe können bereits heute Kraftstoffe auf Erdölbasis ersetzen. In diesem Lernangebot werden ihre Ausgangsstoffe und Herstellungsverfahren vorgestellt.

BioCycle: Aus Abfall wird Energie

Gemüseschalen würden wir normalerweise wegschmeißen. Doch wir können sie umweltfreundlich nutzen. Das Lernangebot der TU Hamburg erklärt den Ansatz von BioCycle. Dabei wird das, was wir als Abfall betrachten, in etwas Wichtiges verwandelt: in Energie und Nährstoffe. Unser Kurs erläutert dir, wie du gezielt zu Hause deinen Müll für eine weitere Nutzung sortierst, wie gescheite Sammelsysteme aussehen und wie aus Essensresten Biogas und Kompost wird.

BioCycle

Food waste is an important component of the "BioCycle," the cycle from food to food waste and back to food. Through proper sorting at home, efficient collection, and conversion into biogas and compost, we can step towards sustainable and renewable energy self-sufficiency and improved soil quality for agriculture, thus completing the cycle. This course unpacks these processes. Not only will you learn about the BioCycle, but you will also be able to experience what you can personally do to close it efficiently.

„CliMap-HEALTH“: So beeinflusst das Klima unsere Gesundheit

Durch eine interaktive Weltkarte erfährst du, wie Klima und Umwelt unsere Gesundheit beeinflussen. Ohne das Wissen zu gesundheitlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen des Klimawandels ist die langfristigen Wahrung unserer Gesundheit nicht zu bewältigen. Das Lernangebot der HAW Hamburg zieht Fallstudien aus dem Jemen oder von den Fidschi-Insel heran, um mehr über wasserbedingte Krankheiten wie Cholera oder durch Mücken übertragbare Erkrankungen wie dem Zika-Virus zu erfahren.

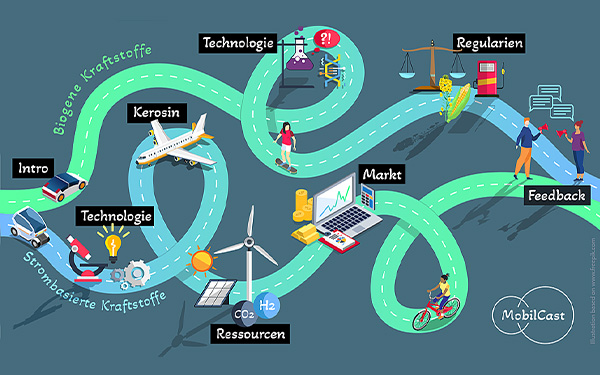

MobilCast: Wandel im Mobilitätssektor

Im Mobilitätssektor wird es in technischer und gesellschaftlicher Hinsicht einen großen Wandel geben. Getrieben wird diese Entwicklung durch Bestrebungen zur Begrenzung von Treibhausgasemissionen, weswegen erneuerbare Energien eine besondere Rolle spielen werden. Der Podcast der TU Hamburg beschäftigt sich mit diesen Entwicklungen im Mobilitätssektor.

MobilCast - Podcast zu »Alternativen Kraftstoffen«

Der Wissenschaftspodcast zum Thema "Alternative Kraftstoffe" - zur technischen Bereitstellung und gesellschaftlichen Bedeutung.

Green Hydrogen: So wichtig ist grüner Wasserstoff

Grüner Wasserstoff ist ein Begriff, der oft auftaucht, wenn es um nachhaltige Energieträger geht. Wie wichtig dieses Green Hydrogen ist, stellt das Lernangebot der TU Hamburg heraus. Darin erfährst du, wie Wasserstoff hergestellt, gespeichert, transportiert und genutzt werden kann und warum grüner Wasserstoff so wichtig für die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare, treibhausgasneutrale Energieträger ist.

Green Hydrogen

Green hydrogen is a key element for a sustainable energy supply. Learn about the production, transportation, storage and use of green hydrogen.

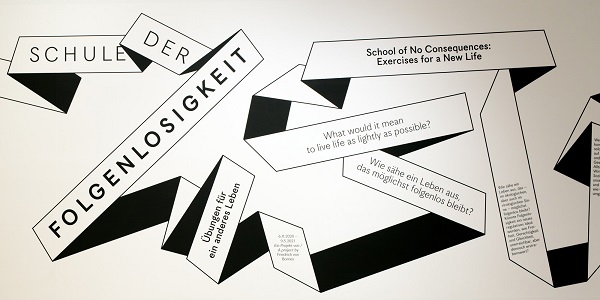

Schule der Folgenlosigkeit: Über den Zustand der Welt nachdenken

Die Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) lädt mit einer App zum spielerischen Selbstversuch ein. Sie richtet sich an alle, die über den Zustand unserer Welt nachdenken und verstehen wollen, wie die eigene Lebenswirklichkeit mit dem Klimawandel, den gesellschaftlichen und politischen Strukturen verbunden ist. Es geht um Aufgaben wie Warten, Entscheidungen abgeben oder Solidarität.

Schule der Folgenlosigkeit

Die Lern-App schafft auf spielerische Weise Situationen, in denen kollaborativ und selbstbestimmt zum Thema Folgenlosigkeit gelernt werden kann.

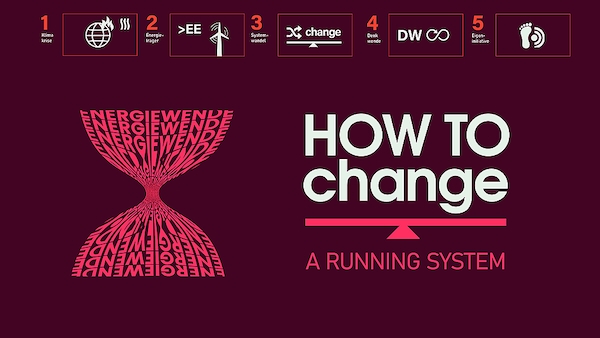

How to change a running system: Kreatives Storytelling zum Klimawandel

Ein Team aus Wissenschaftler:innen und Selbstständigen aus der Kreativbranche hat sich zusammen getan, um die Story der Energiewende so zu erzählen, dass es Lust macht, sich mit ihr auseinander zu setzen und vielleicht sogar Impulse für das eigene Handeln, in welchem Maße auch immer, zu setzen. Das Lernangebot bündelt den aktuellen Wissensstand mit einem visuellen Konzept, das Spaß machen und Neugier wecken soll.

How To Change A Running System

Wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel aufhalten kann. Ein Projekt zum Thema Energiewende und Klimagerechtigkeitskrise!

RUVIVAL: Ein gesunder Boden ist überlebenswichtig

Boden, Wasser- und Ernährungssicherheit sind stark miteinander verknüpft. Gute Bodenqualität, also ein gesunder Boden, ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Nahrungsmittelproduktion und damit für unser Überleben. Auf immer weniger Fläche lässt sich Nahrung anbauen, während die Zahl der Menschen auf der Erde weiter steigt. Dies bringt eine besondere Herausforderung mit sich, der wir uns stellen müssen. In unserem Lernangebot „RUVIVAL“ zeigen wir Wissenswertes zu Boden, Wasser und auch Ernährung. Es geht dabei um an Anbau von Lebensmitteln, aber auch um den nachhaltigen, ökologischen Hausbau.

RUVIVAL - Den ländlichen Raum beleben

RUVIVAL produziert frei zugängliche E-Learning-Materialien, die sich mit der Wiederherstellung geschädigter Gebiete und der Schaffung neuer, nicht nur bewohnbarer, sondern auch lebenswerter Räume befassen.

Let’s Talk Climate!: Klimawandel als Belastung für die Menschen

Hitze, Extremwetterlagen, vermehrte Allergien, neuartige Infektionskrankheiten – die Bedrohung unserer Gesundheit durch den Klimawandel ist vielschichtig. Die Zunahme heißer Tage über 30 Grad – insbesondere über einen längeren Zeitraum – stellt eine Herausforderung und Belastung für den Menschen dar. Darum spricht das kostenlose Lernangebot Let’s Talk Climate! der HAW Hamburg vorrangig Studierende der Gesundheitswissenschaften und Public Health sowie Studierende beziehungsweise Auszubildende der Gesundheitsversorgungsberufe wie Pflege- bzw. Pflegewissenschaften, Medizin, Physiotherapie in der tertiären Bildung an. Wer den Kurs durchläuft, erwirbt ein grundlegendes Verständnis zu den direkten und indirekten Einflüssen klimatischer Veränderungen auf die menschliche Gesundheit.

Let’s Talk Climate Action! #1 Wissen und Unwissen im Gesundheitswesen

Unser erster Gesprächspartner ist der Projektkoordinator von KlimaGESUND, Prof. Dr. Walter Leal von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Mit ihm habe ich mich zu verschiedenen Klimawandelfolgen auf die Gesundheit der Bevölkerung ausgetauscht und seine verschiedenen Aktivitäten an der Hochschule kennengelernt.

Back to the roots: Zurück zu gesunden Böden

Unsere Agrarlandschaften stehen unter Druck – immer häufiger kommt es zu Bodendegradation, wodurch die natürlichen Funktionen des Bodens, insbesondere seine Filterwirkung, verloren gehen. Die Folge: Die Qualität und Menge unseres Grundwassers nehmen spürbar ab. Doch wie lässt sich dieser negative Trend aufhalten – oder sogar umkehren? In dem Lernangebot „Back to the roots“ der TU Hamburg zeigen wir praxisnahe und wirkungsvolle Maßnahmen auf, mit denen Landwirtinnen und Landwirte, Gärtnerinnen und Gärtner sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger aktiv zum Schutz von Boden und Grundwasser beitragen können.

Back to the Roots: Gesunde Böden regenerieren Wasser

Agrarflächen degradieren zunehmend und verlieren u.a. ihre natürliche Filterfunktion. Dadurch ist die Qualität und Quantität des Grundwassers stark beeinträchtigt. Wie können wir diesen Trend umkehren? Das Lernangebot verfolgt das Ziel, effektive Maßnahmen (Zwischenfrucht, konservierende Bodenbearbeitung und Verbesserung der Bodenbiologie) vorzustellen, die die LandwirtInnen, GärtnerInnen und die Öffentlichkeit auf ihren Feldern und in ihren Gärten umsetzen können, um die Boden- und Grundwasserqualität sowie die Grundwassermenge zu steigern. Hiermit leisten Sie auch einen Beitrag zur Klimafolgenanpassung.

Auf die Ohren: Unsere Podcasts zu dem Thema Nachhaltigkeit

Biogene Kraftstoffe – Technologien

In der ersten Folge der biogenen Kraftstoffe behandeln wir die Technologien, die zur Bereitstellung der Kraftstoffe in den Verkehrssektor verwendet werden. Hierbei wird zwischen konventionellen und fortschrittlichen biogenen Kraftstoffen unterschieden.

good soil, good future – Podcast

Boden und Wasser hängen enger zusammen, als viele denken. Kann der Boden Wasser und Nährstoffe gut aufnehmen, bleiben sie im natürlichen Kreislauf. Ist er jedoch geschwächt, werden Stoffe ausgewaschen und gelangen in Flüsse, Seen oder ins Grundwasser. Besonders Rückstände aus Düngemitteln wie Nitrat können dort Umwelt, Tiere und auch uns Menschen belasten. Im „Wissenschaft kurz erklärt”-Podcast „Guter Boden, gutes Wasser” bekommst du einen verständlichen Überblick über diese Zusammenhänge. In einem Gespräch mit zwei Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis erfährst du, warum Böden in gutem Zustand die Grundlage für sauberes Trinkwasser sind – und welche einfachen Schritte du selbst im Alltag gehen kannst, um Boden und Wasser zu schützen.

4208: Ruth Schaldach – Trinkwasser für Alle

Der Klimawandel und die derzeitige Ressourcennutzung führen zu einer Verknappung von Trinkwasser und Ernteerträgen. Die Zusammenhänge zwischen Erosion, Rückgang der Vegetation, Trockenheit, Wasserknappheit, extremen Wetterereignissen und Armut sind komplex und nicht monokausal.

Unsere Events für dich

THE FUTURE IS PRESENT

NEUE ARBEITEN VON STUDIERENDEN DES MASTERSTUDIENGANGS MULTIMEDIA-KOMPOSITION Mit THE FUTURE IS PRESENT präsentieren die Masterstudierenden der Multimedia Composition sowie verwandter Studiengänge einen Abend mit neuen Arbeiten an der Schnittstelle […]

Wirtschaft neu denken – gemeinsam lernen: 2. Learning Circle zu Gemeinwohl-Ökonomie

Was wäre, wenn wirtschaftlicher Erfolg nicht am Gewinn gemessen würde, sondern daran, wie sehr ein Unternehmen Menschen, Gesellschaft und Umwelt stärkt? Genau das ist die Idee der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) – […]

H5P Community Meetup in Hamburg

Wir freuen uns sehr, euch zum H5P Community Meetup in Hamburg einzuladen! Das Meetup bietet Raum für Lehrende, Entwickler:innen, Designer:innen und Lernbegeisterte, die sich für interaktive Inhalte und offene […]