Schlagwort: Digitalisierung

Bild: Ivan Samkov / pexels.com

15.04.2025 | Meena Stavesand

KI trifft Klassenzimmer: Wie Lehrkräfte lernen, künstliche Intelligenz sinnvoll einzusetzen

Wie verändert KI die Bildung – nicht nur im Klassenzimmer, sondern schon in der Ausbildung der Lehrkräfte? Wir haben mit Johannes Schäfers von der TU Hamburg gesprochen. Er ist Experte für berufliche Bildung und entwickelte für die HOOU gemeinsam mit Prof. Dr. Maren Baumhauer und Stephanie Wichmann das Lernangebot „KOM.KI“, mit dem sich etwa Lehramtsstudierende auf den reflektierten Einsatz von KI vorbereiten können. Im Interview spricht er über Chancen, Stolpersteine – und darüber, warum man sich ruhig trauen darf, einfach mal mit KI loszulegen.

Wann bist du mit KI in Berührung gekommen?

Johannes Schäfers: Mein erster Berührungspunkt mit KI war tatsächlich Ende 2022, Anfang 2023, als die ersten Chatbots für die breite Gesellschaft wie z. B. ChatGPT aufkamen. Das war schon beeindruckend, was da plötzlich möglich war.

Wie nutzt du KI heute in deiner Arbeit an der TU Hamburg?

Johannes Schäfers: Inzwischen fast täglich. An der TU Hamburg haben wir einen eigenen Chatbot namens TUKI, die auch auf ChatGPT basiert. Die ist mit unserer Infrastruktur verknüpft. Das macht es besonders praktisch.

Ich nutze aber auch verschiedene KI-Tools fürs Brainstorming, zum Strukturieren von Inhalten und für Bildgenerierung – zum Beispiel für Präsentationen oder für die Lehre allgemein. KI hilft mir teilweise bei administrativen Aufgaben, um Prozesse effizienter zu gestalten. Es spart einfach Zeit und gibt Raum für Kreativität.

Wenn du an Schule und Bildung denkst – wo siehst du die größten Potenziale von KI? Für Lehrkräfte und für Schüler:innen?

Johannes Schäfers: Für Lehrkräfte sehe ich unter anderem riesiges Potenzial in der Analyse und Begleitung von Lernprozessen – also dabei, besser zu verstehen, wo die Schüler:innen gerade stehen – das nennt sich Learning Analytics.

Für Schüler:innen wiederum ist KI super, um sich Inhalte einfacher aufbereiten zu lassen: Zusammenfassungen, Gliederungen, einfache Erklärungen oder auch Bildmaterial. Das erleichtert vieles.

Aber: Es ist wichtig, diese Tools aber auch kritisch zu betrachten. Man muss lernen, die Ergebnisse zu hinterfragen. Ist das korrekt, was die KI da ausspuckt? Wie kann ich die Ergebnisse möglicherweise weiter überprüfen? Ergibt das Sinn? Diese Reflexion sollte immer dazu gehören.

Learning Analytics bezeichnet die systematische Auswertung von Lerndaten der Schüler:innen. Es geht darum, Lernstände zu analysieren, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und individuelle Lernpfade aufzuzeigen. Beispielsweise kann ein KI-gestütztes System zeigen, wenn die Leistung eines Schülers oder einer Schülerin plötzlich abfällt – vielleicht durch persönliche Probleme oder Lernschwierigkeiten. Lehrkräfte können so gezielter unterstützen. Auch adaptive Lernpfade sind möglich: Wer Schwierigkeiten hat, bekommt kleinere, passende Aufgabenpakete – bis das große Ganze bewältigt werden kann. Das Ziel: mehr (und schnellere) individuelle Förderung.

Ich musste mir damals im Studium alle Inhalte mühsam zusammensuchen – heute fragt man ein Tool. Geht da nicht auch etwas verloren?

Johannes Schäfers: Natürlich kann man sagen: Die Tools nehmen einem einiges an Arbeit ab. Aber man muss auch dazu befähigt werden, sie überhaupt sinnvoll einsetzen zu können. Und genau da sehe ich unsere Aufgabe – in der Ausbildung der angehenden Lehrkräfte. Es geht nicht nur um die bloße Anwendung, sondern um eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung im Umgang mit KI-Tools.

Und klar ist doch: Jede Generation hatte ihre Tools. Wir hatten in den 2000ern plötzlich Computer. Vor knapp 50 Jahren gab’s das alles noch nicht. Es geht nicht darum, ob man Technik nutzt – sondern wie.

Welche Kompetenzen sind dir dabei besonders wichtig?

Johannes Schäfers: Neben dem technischen Verständnis sind mir ethische, gesellschaftliche und auch ökologische Aspekte extrem wichtig. Aspekte der Diskriminierung, des Datenschutzes aber auch der Energieverbrauch von Servern – das gehört alles dazu. Ich versuche, meinen Studierenden genau diese Perspektiven mitzugeben: Es geht nicht nur um die Technik, sondern darum, wie wir verantwortungsvoll mit ihr umgehen.

Ihr habt ein Lernangebote zum Umgang mit KI erstellt. Es geht um die Entwicklung von KI-Kompetenzen. Was sind eure Erkenntnisse bisher?

Johannes Schäfers: Was mich total begeistert: Die Studierenden in unseren Seminaren kommen mit vielen eigenen Ideen. Sie entwickeln Projekte, erproben KI in Lehrveranstaltungen und profitieren auch selbst ganz konkret. Auch leistungsschwächere Studierende sehe ich durch KI gezielt unterstützt – etwa bei der Rechtschreibung oder bei der Gliederung von Texten. Das stärkt das Selbstbewusstsein und führt oft zu besseren Ergebnissen.

Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Studierenden auch wissen, wie man mit KI sinnvoll umgeht. Und genau das versuchen wir zu fördern – Schritt für Schritt, ohne Überforderung, mit den Lernangeboten unseres Projekts „Kom.KI“.

Worum geht’s da genau?

Johannes Schäfers: Wir haben zwei Formate entwickelt: den „Short Track“ für Einsteiger:innen, der sich am 4-A-Modell von Prof. Dr. Doris Weßels orientiert – also Aufklären, Ausprobieren, Akzeptieren, Aktiv werden. Wir haben das Ganze um ein fünftes A ergänzt: Anlässe schaffen. Denn oft fehlt in Schulen genau das – der konkrete Anlass, um KI sinnvoll z. B. im Unterricht einzusetzen.

Dann gibt es noch den „Deep Track“ für Fortgeschrittene. Dieser vertieft das Thema – mit konkreten Beispielprojekten, die unsere Studierenden gemeinsam mit Lehrkräften unter anderem aus Hamburger beruflichen Schulen entwickelt haben. Die Ergebnisse wurden hierbei in Form von Postern aufbereitet und sind auf unserer über unsere Lernangebote öffentlich zugänglich.

Kom.KI - Kompetenzentwicklung für KI-Tools

Künstliche Intelligenz (KI) spielt für viele Bereiche unseres Lebens bereits eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich durch die intensive Nutzung von generativer KI, zum Beispiel in Form von Textgenerierung oder verschiedenen kreativen Prozessen wie Bilderstellung, Musikkomposition oder Videoproduktion. Die Veränderungen, die KI mit sich bringt, wirken sich aber auch unmittelbar auf unsere persönliche und berufliche Bildung aus. Diese Zusammenhänge möchten wir dir gerne hier in diesem Lernmodul vermitteln. Dafür haben zahlreiche Studentinnenund Studenten in Kooperation mit beruflichen Schulen Konzepte entwickelt, wie Künstliche Intelligenz für verschiedene Akteure zum Vorteil werden kann.

Wie gut kennen sich die Studierenden mit KI aus? Gibt es da Unterschiede?

Johannes Schäfers:Ja, definitiv. Manche sind sehr Technik-affin, andere tun sich schwerer – es gibt große Unterschiede. Dazu kommen die unterschiedlichen Vorerfahrungen oder auch ungleichen Zugänge zu kostenpflichtigen Tools – das sind alles reale Stolpersteine, denen wir begegnen.

Ich bin zwar ein Fan von „einfach mal ausprobieren“, also „trial and error“, aber wir brauchen trotzdem einen begleiteten Einstieg. Nur so können die Studierenden lernen, worauf es ankommt – nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich und praktisch damit zu arbeiten sowie ihr Erlerntes zu reflektieren.

Ihr seid auch bei der KI-Werkstatt der HOOU am 26. April. Was zeigt ihr dort?

Johannes Schäfers: Bei der KI-Werkstatt stellen wir beide Lernformate vor – und damit auch die Projektergebnisse unserer Studierenden. Uns geht’s darum, andere Lehrkräfte zu inspirieren: Schaut, was möglich ist! Findet Anlässe in eurem eigenen Schulalltag. Probiert Dinge aus, auch wenn ihr noch keine Expert:innen seid.

Denn genau das ist der erste Schritt: ins Handeln kommen. Nicht nur verstehen, sondern machen.

Wenn du an die Zukunft des Lernens denkst – welche Rolle spielt KI dabei?

Johannes Schäfers: Ich glaube KI wird nicht wieder verschwinden. Sie ist schon jetzt Teil unseres Alltags, besonders im Bildungsbereich. Und ich sehe das nicht als Problem, sondern als großartige Chance. Wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen – kritisch, reflektiert und verantwortungsvoll.

Natürlich gibt es auch Risiken: KI kann halluzinieren, also falsche Informationen ausgeben. Aber wenn wir lernen damit umzugehen, können wir viel gewinnen. Studien zeigen schon jetzt: Wer mit KI arbeitet, kann manche Aufgaben schneller und besser erledigen – gerade im Bereich allgemeiner Schreibaufgaben. Die Qualität steigt, der Zeitaufwand sinkt. Das finde ich ist ein starkes Argument.

Aber: Es braucht Interesse, Neugier und die Bereitschaft, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Nur dann kann man das Potenzial wirklich nutzen.

Über Johannes Schäfers

Johannes Schäfers M. Ed. ist seit Mai 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Berufliche Bildung und Digitalisierung an der Technischen Universität Hamburg. Zuvor war er in der Zeit von Juni 2020 bis April 2023 über das BMBF-geförderte Projekt „Leibniz works 4.0“ im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung an der Leibniz Universität Hannover beschäftigt. Sein Arbeits- und Forschungsschwerpunkt liegt in der Entwicklung und Evaluation von digitalen Lernumgebungen und der Erfassung und Förderung digitalisierungsbezogener Kompetenzen von Lehrkräften in der beruflichen Bildung.

Glenn Carstens-Peters / unsplash

26.03.2025 | hoouadmin

Wissen teilen, Offenheit leben: Open Education und Open Access an der TUB

Offenheit und Bibliotheken – das passt sehr gut zusammen, findet Florian Hagen, Fachreferent für Open Access und Open Education an der Universitätsbibliothek (TUB) der Technischen Universität Hamburg. Im Rahmen der Projektförderung der HOOU an der TU Hamburg hat er 2018 sowie 2019/2020 die Projekte „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ und „tub.torials“ maßgeblich gestaltet. Ein Interview von Dr. Jana Panke (TU Hamburg).

Was können wir uns unter Open Education und Open Access vorstellen?

Florian Hagen: Zum einen unterstütze ich die Forschenden an der TUB beratend. Das heißt, dass ich zum Beispiel recherchiere, in welchem Journal der Artikel veröffentlicht werden könnte oder welche Publikationsalternativen zur Verfügung stehen. Außerdem berate ich rund um urheberrechtliche Fragen: Was ist zu beachten, wenn ich eigene Fotos in meinem wissenschaftlichen Beitrag nutzen möchte? Und natürlich muss ich den aktuellen Forschungsstand zu „Open Access“ kennen. Das ist, grob beschrieben, die eine Seite meiner Stelle.

Für den Bereich „Open Education“ muss ich etwas mehr ausholen. Von der TUB bieten wir das Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ an. Hier haben wir deutlich mehr Anmeldungen als Seminarplätze. Auf 30 Plätze kommen ca. 100 bis 200 Anmeldungen pro Semester. Hieraus ist die Idee zum Projekt „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ entstanden. Dieses wurde 2018 von der HOOU gefördert. Im Rahmen des Projektes ist auch die Idee für ein Blog entstanden, um Inhalte aus dem Seminar nach außen zu tragen. Im Seminar wird eine komplette wissenschaftliche Arbeit verfasst.

Auf diese möchten wir auch Feedback geben. Viele Studierende haben bis zu diesem Zeitpunkt noch keine wissenschaftliche Arbeit geschrieben – in vielen technischen Fächern stehen zunächst unter anderem eher Laborbücher, technische Berichte oder auch Dokumentationen im Vordergrund. Daher spielen wir das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben einmal von A bis Z durch. So versuchen wir den Druck für Studierende, für die zukünftige wissenschaftliche Karriere oder eben oft in dem Fall die Abschlussarbeit, zu nehmen, damit sie sich sicherer in ihrem zukünftigen Forschungsfeld fühlen.

Wie definierst du Open Access und Open Education?

Florian Hagen: Bei Open Access würde ich von der wissenschaftlichen Kommunikationsarbeit oder vom wissenschaftlichen Publizieren sprechen. Und dies bedeutet nicht, dass Dokumente, also beispielsweise ein Beitrag in einer Fachzeitschrift, einfach nur als PDF-Dokument zum Herunterladen ins Internet gestellt werden, sondern dass es zum Beispiel auch eine eindeutige Lizenz zu diesem Dokument gibt. So ist dann direkt klar, welche Nutzung mir von Seiten der Autor:innen erlaubt ist. Hier sind die CC-Lizenzen immens wichtig. Und Open Access erleichtert dahingehend natürlich die Forschung.

Open Education oder auch offene Bildung ist für mich eine Bildungspraktik, bei der in meinem Fall vor allem Lehrende und Studierende (und mittlerweile auch Kolleg:innen und einfach interessierte Menschen aus völlig anderen Arbeitsbereichen) frei zugängliche, lizenzierte Materialien nutzen, um auf neue (bzw. mittlerweile einfach andere) und spannende Weise mit Lerninhalten zu interagieren. Natürlich ist ein großer Aspekt, dass Menschen, wo immer sie auch sind, ohne oder mit möglichst geringen Barrieren konfrontiert werden, wenn sie lernen bzw. sich weiterbilden möchten. Das ist mir wichtig.

Im Mittelpunkt offener Bildung stehen oftmals die offene Bildungsressource selbst. Spannend finde ich aber auch den Blick über diese frei lizenzierten Ressourcen hinaus auf Themen wie Kollaboration bei offener Bildung und damit verbundenen Fragen wie „Hat schon jemand anders etwas zu einem Thema gemacht und könnte man darauf aufbauend ggf. zusammenarbeiten oder die Idee für den eigenen Kontext anpassen?“. Ebenso eröffnet die Möglichkeit, durch offenes Feedback OER-Elemente zu optimieren, neue Perspektiven.

Was bedeutet Offenheit für dich?

Florian Hagen: Grundsätzlich bedeutet Offenheit für mich, dass ich verschiedene Perspektiven berücksichtige und nicht nur in der gewohnten (Informations-)Umgebung bleibe, weil ich mich dort wohlfühle. Zum Beispiel, wenn es konstruktive Ideen zu einer Herausforderung gibt, dann bedeutet Offenheit für mich, dass ich reflektiere, ob diese Idee mich weiterbringen kann. Oder auch, dass ich ein Ohr dafür habe, mit welchen Themen sich andere Personen beschäftigen, wie sie an Dinge herangehen und auch in den Austausch zu gehen, um zu schauen, ob dies meiner eigenen Arbeit zugutekommen könnte.

Kurz gesagt: die eigenen Scheuklappen abnehmen und in Verbindung mit lebenslangem Lernen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Welt nicht stehenbleibt.

Das Thema Offenheit an sich im Zusammenhang mit Open Education finde ich auch spannend. Für mich war das anfangs ein größerer Umgewöhnungsprozess. Ich verstecke meine Lehr-Lernmaterialien und Ideen nicht mehr in meiner Schublade, bis sie nach unzähligen Überarbeitungsversuchen im engen Rahmen genutzt werden können. Irgendwann müssen sie raus. Und zwar so, dass sie auch wirklich möglichst leicht nachgenutzt und eventuell angepasst oder verbessert werden können.

Wie passen Bibliotheken und Offenheit zusammen?

Florian Hagen: Bibliotheken stehen in meinen Augen traditionell für den freien Zugang zu Wissen. Durch die vielen Entwicklungen in der digitalen Welt erlebt dieses klassische Prinzip unter anderem mit Open Access, Open Source und Open Data seit vielen Jahren ein Revival. Wenn wir in unserem Fall auf die TUB schauen, so gibt es hier seit vielen Jahren Bemühungen um verschiedene Openness-Entwicklungen. Seit 2002 wird für die Unterstützung der Forschung über die Universitätsbibliothek Open-Access-Repository TORE angeboten und seit vielen Jahren gibt es einen Publikationsfonds.

Die TUB engagiert sich auch regelmäßig bei vielen Projekten rund um Openness. Im Rahmen des Hamburg Open Science-Programmes beteiligte sich die Universitätsbibliothek unter anderem am Projekt „Modernes Publizieren“, in welchem eine Prozesskette entwickelt wurde, die zum Beispiel einerseits das gemeinsame Schreiben in einer Forschungsgruppe unterstützt, andererseits andere Wege beim Peer-Review-Prozess geht und zugleich eine Publikation in einem Open-Access-Journal ermöglicht. Ein wichtiger Baustein war hier auch Open-Source-Software wie das GitLab der TUHH.

Und im Rahmen der Projektförderung der HOOU an der TUHH wurden auch zwei Projekte sehr erfolgreich durchgeführt, deren Ergebnisse heute noch in verschiedener Form fester Bestandteil des Serviceangebots der Bibliothek sind. Zum einen das vorhin erwähnte und sehr nachgefragte NTA-Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten an der TUHH und zum anderen das nach wie vor regelmäßig bespielte Blogangebot tub.torials.

Darüber hinaus bieten Bibliotheken natürlich grundsätzlich Zugang zu einer breiten Palette von Informationen, unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder ideologischen Interessen, um so letztlich eine informierte und offene Gesellschaft und Kultur zu fördern. Dies zeigt sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wo unter anderem auch die Beteiligung an nationalen und internationalen Initiativen und Events wie der jährlichen Open Access Week eine Rolle spielt, um den offenen Austausch von Wissen und Ideen zu fördern. Das sollen nur einige Beispiele sein, die auch dazu führten, dass der Einsatz der TUB mit dem Open Library Badge ausgezeichnet wurde und die aufzeigen, dass Bibliothek und Offenheit einfach zusammengehört.

tub.torials - Gedanken, Ideen und Materialien zu Offenheit in Forschung und Lehre

tub.torials widmet sich in Textform und über interaktive Elemente dem Thema Offenheit im Kontext von Wissenschaft, Forschung sowie Lehre.

Du hast gerade die beiden HOOU-Projekte erwähnt. Beschreibe sie gerne einmal in deinen Worten.

Florian Hagen: Das erste Projekt war 2018 „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“, durch das ich auch an die TUB kam. Das zweite Projekt war 2019 und 2020 das Blog tub.torials.

Im Projekt „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ wurde ein neues Seminarkonzept erarbeitet, dass das seit 2013 angebotene Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ didaktisch und inhaltlich im Hinblick auf die Entwicklungen im Wissenschaftsbereich auffrischte und Inhalte aus dem Seminar für alle Interessierten zugänglich machte.

Natürlich hat das Seminar weiterhin als roten Faden den idealtypischen Prozess von der Ideenfindung und Recherche, über den Schreibprozess bis hin zur Publikation und der Präsentation der Arbeitsergebnisse. Daran haben wir nichts geändert. Open Access und Entwicklungen in der wissenschaftlichen Publikationslandschaft sind inzwischen aber große Themen geworden, die wir auch im Seminar behandeln.

Auf dem Blog „tub.torials“ werden regelmäßig offene Bildungsmaterialien rund um den Life-Cycle wissenschaftlicher Kommunikation veröffentlicht. Der Schwerpunkt des Angebots ist die Bereitstellung von OER, die auch in den Serviceangeboten der TUB, wie zum Beispiel Beratungsgespräche und Seminare zum wissenschaftlichen Arbeiten, zum Einsatz kommen.

Außerdem werden im Blog auch Ideen, Erlebnisse und Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag offen festgehalten. Hierzu gehören zum Beispiel Berichte von besuchten Veranstaltungen oder auch Erfahrungen mit verschiedenen Anwendungen und Workflows.

Aus beiden HOOU-Projekten ist in Kooperation mit dem bereits erwähnten Hamburg Open Science Projekt „Modernes Publizieren“ die Veröffentlichung „Mehr als 77 Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten“ entstanden. Und das finde ich klasse, dass es Schnittpunkte zwischen den Projekten gab, genauso wie es Berührungspunkte in meiner Arbeit gibt: zwischen der offenen Wissenschaft und den offenen Lehr- und Lernmaterialien.

Und hier wären wir wieder beim Thema Openness: damit gibt es eine Art Flexibilität. Man findet etwas, findet das total gut, obwohl es aus einem anderen Anwendungskontext stammt, und kann es dann durch das Remixen auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Dadurch entsteht auch häufig ein spannender Austausch und man kann voneinander lernen. Wo wir nun wieder beim Stichwort des lebenslangen Lernens wären, denn genau das ist es ja.

Ein paar Beispiele dazu: wir haben an der TUB viele Erfahrungsberichte und Anleitungen zu Literaturverwaltungsprogrammen verfasst. Und wir haben immer wieder interessierte Gäste aus dem Ausland, die diese gerne an ihrer Bibliothek nutzen und anbieten möchten. Durch die offene Lizenzierung stellt dies kein Problem dar und die Texte müssen nur noch übersetzt werden, was heutzutage mit KI-Unterstützung auch schnell geht. Und so machen dann die Materialien ihre Runden. Manchmal erhält man eine Rückmeldung zur Nutzung, manchmal auch nicht.

Um noch ein Beispiel zu nennen: wir hatten versucht, den Begriff Open Science bildlicher darzustellen und haben den Open Science Regenschirm entworfen. Hier haben wir viele Rückmeldungen zur Weiternutzung erhalten – das freut einen natürlich immer! Oder auch, dass ich auf Tagungen über Remixe von unseren Veröffentlichungen aufmerksam werde. Und konstruktives Feedback oder Verbesserungsvorschläge zu den Materialien, sei es von Kolleg:innen oder auch Studierenden, sehe ich als Geschenk.

Was hast du selbst durch deine HOOU-Projekte gelernt und für deine tägliche Arbeit mitgenommen?

Florian Hagen: Das erste, was mir bei dieser Frage in den Sinn kommt ist, dass ich viele tolle Leute kennengelernt habe. Menschen, mit denen ich gerne rede und mit denen ich gerne zusammenarbeite. Menschen, die mir vorgelebt haben und vorleben, dass es gut ist offen für Vieles zu sein. Für andere Perspektiven auf Dinge und Meinungen, für konstruktives Feedback, aber auch dafür, immer wieder aus der eigenen Komfortzone einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Auch wenn man also zum Beispiel seine geliebten Tools und Arbeitswerkzeuge im Arbeitsalltag hat, lohnt es sich Alternativen auszuprobieren. Mal, um einen anderen Blick auf etwas zu gewinnen. Mal, um perspektivisch auf sich dynamisch entwickelnde Arbeitsprozesse auch flexibel reagieren zu können und nicht zu sehr in den eigenen Gewohnheiten festzustecken.

Ich glaube, im Rahmen der HOOU fielen in der einen oder anderen gemeinsamen Projektrunde die Begriffe „Toolbox“ und „survival kit“. Zu meinem „survival kit“ zählen für mich neben einigen digitalen Werkzeugen die Kolleg:innen, mit denen man sich einfach mal gegenseitig Gedanken und Ideen zuwerfen kann, um voranzukommen. Dafür fand ich auch den HOOU-Hackerspace immer sehr schön.

Kannst du die beiden HOOU-Projekte in wenigen Worten beschreiben?

Florian: Ich versuche es: Türöffner, Vernetzung, Offener Blick und Reflexionswerkzeug.

Was ist dein Wunsch für die nächsten 10 Jahre HOOU@TUHH?

Florian: Ein jahresübergreifender Ideenaustausch mit allen ehemaligen HOOU-Projekten wäre schön!

Über Florian Hagen

Florian Hagen absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) und erwarb im Anschluss einen Bachelorabschluss im Bereich Bibliotheks- und Informationsmanagement. Darauf folgte ein Masterstudium in Information, Medien, Bibliothek (IMB). Sein Fokus liegt auf den Themen Open Access, Open Education und Literaturverwaltung. Zudem ist er aktuell für die Ausbildungskoordination an der TUB zuständig.

Bild: StockSnap / Pixabay

29.01.2025 | Meena Stavesand

Interkulturelle Kommunikation: Was einen Menschen prägt, beeinflusst seine Handlungen

Eine ausgestreckte Hand zum Gruß, aber das Gegenüber winkt nur kurz. Verwirrung auf beiden Seiten. Was passiert hier? Wie gehe ich mit der Situation um? Mit solchen Fragen befasst sich die interkulturelle Kommunikation. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und wie lässt sich der Umgang mit kulturellen Unterschieden lernen?

An der HAW Hamburg hat ein interdisziplinäres Team aus Expertinnen und Experten drei digitale Lerneinheiten entwickelt, sogenannte Eduboxes. Sie enthalten Lehr- und Lernmaterialien zu Themen der Interkulturellen Kommunikation, die digital verfügbar und flexibel einsetzbar sind. Diese Materialien sollen dabei unterstützen, Kompetenzen zu entwickeln um die Herausforderungen einer vernetzten und sich schnell verändernden Welt gut zu bewältigen und als Chance wahrnehmen zu können.

Im Interview erklärt Prof. Dr. Adelheid Iken, warum es bei der Interkulturellen Kommunikation nicht um pauschale Zuschreibungen wie „der Spanier“ oder „die Chinesin“ geht, sondern um individuelles, gegenseitiges Verständnis und dem Aushandeln gemeinsamer Handlungsroutinen. Und sie erläutert, wie interkulturelle Kompetenz dazu beitragen kann, die Herausforderungen von virtuellen internationalen Teams zu bewältigen.

Was ist interkulturelle Kommunikation?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Das Wort Kommunikation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Mitteilung, Austausch und Übertragung. Das „Inter“ steht für „zwischen“ – zwischen Menschen, zwischen Personen. Es geht also um Interaktionen in ganz unterschiedlichen Lebens-, Alltags- und Berufskontexten.

Die Kultur kommt als dritter Aspekt hinzu: Jeder wird durch die Zugehörigkeit zu ganz unterschiedlichen Gruppen und Lebenswelten geprägt. Da geht es beispielsweise um die die Familie, das Umfeld, in dem eine Person aufwächst, den Beruf und den Sportclub in dem jemand Mitglied ist. , Die Interkulturelle Kommunikation bezieht sich auf die Prozesse, die zwischen Personen stattfinden, die über unterschiedliche Gruppenzugehörigkeiten verfügen.

Uns geht es daher nicht um „den Griechen“ oder „den Spanier“, der sich in einer bestimmten Weise verhält – das wäre zu pauschalisierend und verallgemeinernd. In der Interaktion beschäftigen wir uns mit dem Individuum, mit der Person, die uns gegenübersitzt.

Oft gehen wir davon aus, dass unsere Art sich zu verhalten die richtige ist. In der Zusammenarbeit mit anderen merken wir dann: Es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Für den gemeinsamen Erfolg ist dann die Verständigung und das Aushandeln von wichtig.Prof. Dr. Adelheid Iken

Können Sie das anhand eines Beispiels aus dem Alltag erklären?

Prof. Dr. Adelheid Iken: An der Hochschule treffen sich zwei Menschen zum ersten Mal. Eine Person streckt die Hand zum Handschlag aus, die andere winkt nur kurz. Das sind zwei unterschiedliche Begrüßungsrituale, und das kann verwirren – besonders wenn man seit 20 Jahren an der Hochschule ist und eine bestimmte Form der Begrüßung gewohnt ist.

Eine solche Situation lässt sich schnell erklären und häufig auch klären. Hier fehlt offensichtlich das Verständnis darüber, was an der Hochschule als ‚normal‘ wahrgenommen wird und es gilt, eine gemeinsame Handlungsroutine zu entwickeln.

Komplexer wird es bei der Zusammenarbeit in interkulturellen Teams oder der Arbeit an gemeinsamen Projekten. Hier kann es Verwirrungen oder Irritationen geben, weil Teammitglieder ein unterschiedliches Verständnis von Zusammenarbeit haben, in der Art und Weise Kritik zu üben oder zu kommunizieren. Dann gilt es, innezuhalten, zu reflektieren, zu analysieren, Fragen zu stellen und offen für die Sichtweise des anderen zu sein.

Interkulturelle Kommunikation

...unterstützt Sie bei der Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen, die in einer Reihe von beruflichen, sozialen und Arbeitszusammenhängen benötigt werden.

Wie kann ich lernen, mit solchen Situationen umzugehen?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Es beginnt beispielsweise mit aktivem Zuhören und einem Perspektivwechsel. Man versetzt sich in die Situation des anderen und stellt Fragen. Das lässt sich lernen und wird ein Teil der eigenen Kompetenzen. Oft gehen wir davon aus, dass unsere Art sich zu verhalten die richtige ist. In der Zusammenarbeit mit anderen merken wir dann: Es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Für den gemeinsamen Erfolg ist dann die Verständigung und das Aushandeln von wichtig.

Um ein einfaches Beispiel zu nennen. Ein Mitglied im Team gibt seinen oder ihren Arbeitsbeitrag immer erst in letzter Minute ab, was mich aber nervös macht, weil ich gerne frühzeitig alle Unterlagen zusammen haben möchte.

Anstatt direkte Kritik zu üben, hilft es Fragen zu stellen und gegenseitige Erwartungen zu klären. Das hilft meistens schon, eine gemeinsame Lösung zu finden. In diesem Fall könnte es sein, dass beide ein unterschiedliches Verständnis von Deadlines und den Arbeitsprozessen haben um eine mögliche Erklärung zu nennen.

Um diese Fähigkeit zu schulen, gibt es ein Lernangebot, das sich mit der interkulturellen Kommunikation beschäftigt. Sie haben dafür etwas Besonderes konzipiert: die Edubox. Was ist das?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Edubox steht für Educational Boxes – virtuelle Boxen in denen Lehr- und Lernmaterialien zu finden sind die ganz unterschiedlich eingesetzt werden können und damit sowohl für Lernende als auch für Lehrende und Trainer genutzt werden können.

Die Box „Interkulturelle Kommunikation“ beispielsweise hat neun Lerneinheiten und es gibt sie auf Deutsch und auf Englisch. Sie enthält Texte, Fallbeispiele, Videos und Reflexionsfragen. Und es gibt die Möglichkeit, Learning Journals zu führen – eine Art Lerntagebuch, um das Erlernte zu dokumentieren.

Das Material der EduBox eignet sich für ein Selbststudium aber auch für den Unterricht als Flipped Classroom: Das Material wird vorab er- und bearbeitet. Im Unterricht folgen dann praktische Übungen.

Stell dir einen digitalen Werkzeugkasten fürs interkulturelle Lernen vor – das ist eine Edubox. Nach einer kurzen Einführung, die den Aufbau erklärt, geht es direkt los: Du findest eine übersichtliche Navigation durch alle Lerneinheiten. Jede Einheit verrät dir zu Beginn, was du dort lernen kannst. Dann folgt ein Mix aus Theorie, praktischen Beispielen, Übungen und Fragen zum Nachdenken. Das Besondere: Du entscheidest selbst, was dich interessiert. Kennst du ein Thema schon? Dann spring einfach zum nächsten. Am Ende jeder Einheit kannst du mit einer Übung testen, was hängen geblieben ist.

Welche weiteren Boxen gibt es?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Neben der EduBox zur interkulturellen Kommunikation gibt es eine EduBox, bei der das Thema der Zusammenarbeit in virtuellen interkulturellen Teams im Zentrum steht. Dabei geht es um die besonderen Herausforderungen virtueller Zusammenarbeit und wie ich es schaffe, aus einer heterogenen Gruppe von Personen ein hoch effizientes virtuelles Team zu entwickeln.

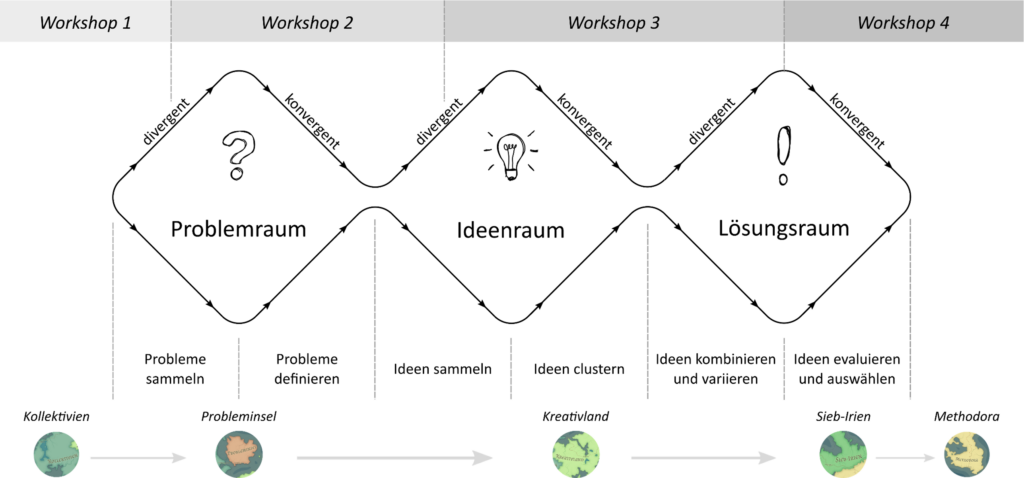

Bei Design Thinking handelt es sich um ein agiles Werkzeug und ein Ansatz zur Bewältigung komplexer Herausforderungen. Es hilft Teams, reale Herausforderungen anzugehen und schnell von Ideen zu potenziellen Lösungen zu gelangen. Wie man Design Thinking nutzen kann, ist Inhalt der dritten EduBox.

Design Thinking

Are you looking for creative solutions to a challenge you’re facing? If so, the EduBox “Design Thinking” is for you! It helps you practice virtual collaboration in diverse teams using a step-by-step approach to Design Thinking.

Wie groß ist das Team, das diese Boxen entwickelt?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Die Schreib-Teams umfassen meist fünf bis sechs Personen, beim Design Thinking waren es weniger. Unser interdisziplinäres Team besteht aus Expert:innen der Interkulturellen Kommunikation und des interkulturellen Managements, aber auch der Erwachsenenbildung und der Wirtschaftsinformatik, es sind Lehrende aus Hochschulen dabei, ebenso wie freie Trainer:innen und natürlich IT-Fachkräfte und Illustrator:innen.

Virtual Intercultural Teams

This course will help you identify and tackle the key challenges of working in virtual intercultural teams, while building the professional and social competencies needed to achieve higher performance as well as job satisfaction when working in virtual intercultural environments.

Wird es noch eine vierte Box geben oder was ist geplant?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Eine vierte EduBox ist zurzeit nicht geplant, aber wir verstehen unsere Arbeit als fortlaufenden Prozess. Das digitale Format ermöglicht es uns, Feedback einzuarbeiten und die Inhalte weiterzuentwickeln. Zwischen der ersten und zweiten Version der Box Interkulturelle Kommunikation haben wir beispielsweise unser Kommunikationsmodell überarbeitet. Und wir haben für alle drei Boxen ein Trainerhandbuch entwickelt.

Im Augenblick ist es uns wichtig, unsere Boxen bekannter zu machen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, alle EduBoxen in englischer Sprache zur Verfügung zu stellen, weil wir Interessierte weltweit ansprechen wollen und den globalen Austausch ermöglichen möchten Daran arbeiten wir.

Über Prof. Dr. Adelheid Iken

Studium an der Universität Hamburg und an der London School of Oriental and African Studies (Ethnologie, Soziologie, Politische Wissenschaften und Amharisch). Anschließend Ausbildung zur Landwirtin.

10-jährige Berufs- und Forschungstätigkeit insbesondere in Ländern Afrikas (u.a. Äthiopien, Sudan, Namibia) und in der Mongolei.

Dissertation über frauenzentrierte Haushalte in Südnamibia (Women-headed Households in Southern Namibia: Causes, Patterns and Consequences).

Von 2002 bis 2023 Professorin für Interkulturelle Kommunikation an der HAW Hamburg

Zum Reinhören

Wenn du gerne Podcasts hörst, haben wir zu dem Thema noch drei Episoden für dich – zu interkultureller Kommunikation, zu interkulturellen virtuellen Teams und zu Design Thinking.

On the benefits of using Design Thinking

In this episode Christian Friedrich will be talking to Erik Schumb, an expert agile coach with years of experience in Design Thinking, about the benefits of using Design Thinking.

Intercultural Communication with Rüdiger Weißbach

In this episode Christian Friedrich will be talking to Rüdiger Weißbach, Professor at the Hamburg University of Applied Sciences, about Meeting the challenges of virtual intercultural teams.

Intercultural Communication with Anna Volquardsen

In this episode Christian Friedrich will be talking to Anna Volquardsen, founder of DEARWORK on the current relevance of Intercultural Communication.

Bild: sasint / Pixabay

24.01.2025 | Meena Stavesand

Wissen als Schlüssel: Wie lebenslanges Lernen unsere Welt verändert

Der demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Angesichts einer alternden Bevölkerung, einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft und der rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt gewinnt das Konzept des lebenslangen Lernens zunehmend an Bedeutung. Anlässlich des internationalen Welttages der Bildung (24. Januar) zeigen wir, wie wir, die Hamburg Open Online University als Wissensplattform, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Für uns spielt lebenslanges Lernen eine Schlüsselrolle bei der Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen, bei der Sicherung von Arbeitsplätzen in Zeiten des technologischen Wandels und bei der Förderung des Zusammenhalts zwischen Jung und Alt.

In einer Welt, in der sich Berufe und Qualifikationen ständig verändern, müssen Menschen bereit sein, ihr Wissen stetig zu erweitern. Um das zu ermöglichen und zu fördern, braucht es faktenbasierte und qualitativ wie didaktisch erstklassige Bildungsangebote für alle. Der Zugang dazu muss niederschwellig und barrierearm sein.

Unterstützung für Menschen in jeder Lebensphase

Plattformen wie die HOOU als Verbundeinrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hamburger Hochschulen (HAW Hamburg, TU Hamburg, Hochschule für Musik und Theater, Hochschule für Bildende Künste), der Multimedia Kontor Hamburg gGmbH und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf arbeiten daran und unterstützen Menschen in jeder Lebensphase mit ihren fundierten Wissensangeboten. Drei Gedanken dazu.

1. Fit für die Zukunft: Warum lebenslanges Lernen in der Arbeitswelt unverzichtbar ist

In einer alternden Gesellschaft, in der die Menschen länger im Erwerbsleben stehen, wird lebenslanges Lernen zu einer zentralen Voraussetzung, um berufliche Chancen zu sichern und den technologischen Wandel zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich an neue Anforderungen anpassen müssen, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.

Wir bieten als Plattform kostenlose, flexible und niederschwellige Weiterbildungsmöglichkeiten, die es Menschen (auch im Alter) ermöglichen, neue berufliche Kompetenzen zu erwerben. Durch die flexiblen Online-Formate können Interessierte die Lerninhalte auch mit begrenztem Zeitbudget – ob berufstätig oder in der Familienphase – nutzen.

Dies dient nicht nur der individuellen beruflichen Entwicklung, sondern wirkt auch dem durch den demografischen Wandel verschärften Fachkräftemangel entgegen.

2. Bildung für alle Lebensphasen: Persönliche Entwicklung durch lebenslanges Lernen

Lebenslanges Lernen unterstützt die persönliche Entwicklung in allen Lebensphasen – von der Jugend bis ins hohe Alter. Es ermöglicht jungen Menschen, ihre Bildung über die traditionellen schulischen und universitären Bildungswege hinaus zu erweitern, und älteren Menschen, neuen Interessen nachzugehen oder vorhandene Fähigkeiten auszubauen.

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist dies wichtig, da der Dialog zwischen den Generationen und der gegenseitige Wissenstransfer gestärkt werden. Wir fördern diesen generationsübergreifenden Austausch, indem wir Menschen den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglichen.

3. KI und Automatisierung: Warum technologische Bildung jetzt wichtig ist

Mit dem technologischen Wandel durch künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung sind viele Berufe im Umbruch. Dies betrifft sowohl junge Menschen, die in eine sich wandelnde Arbeitswelt eintreten, als auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich an diese Veränderungen anpassen müssen. Wir bieten daher Lerninhalte, die Menschen jeden Alters darauf vorbereiten, die neuen technologischen Anforderungen zu bewältigen.

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist es wichtig, sich frühzeitig auf die digitale Zukunft vorzubereiten, während ältere Erwachsene durch die Plattform die Möglichkeit haben, sich neue berufliche Fähigkeiten anzueignen und ihre Karrierechancen zu sichern.

Fazit: Lebenslanges Lernen für eine erfolgreiche Zukunft im demografischen Wandel

Diese drei Gedanken zeigen, dass lebenslanges Lernen mehr ist als persönliche Entwicklung. Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Eine alternde Bevölkerung, zunehmende Diversität und technologische Umbrüche machen es erforderlich, dass Menschen ihre Kompetenzen kontinuierlich erweitern und sich an neue Herausforderungen anpassen.

Bildungsplattformen wie wir bieten die notwendige Infrastruktur, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Wir ermöglichen den Zugang zu Bildung für alle Altersgruppen, fördern den Austausch zwischen den Generationen und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nur durch eine breite Verankerung des lebenslangen Lernens kann eine zukunftsfähige Gesellschaft entstehen, die Jung und Alt in den Transformationsprozess integriert und eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft sichert.

Das könnte dich interessieren:

Bild: Wolfgang Weiser / Pexels

11.12.2024 | Meena Stavesand

Wer bringt was wohin? Die erstaunliche Logistik hinter unseren Paketen und Produkten

Ob Online-Shopping oder volle Supermarktregale – ohne moderne Logistik läuft nichts mehr in unserer globalisierten Welt. Logistische Prozesse stecken in jeder Paketlieferung und hinter jedem verfügbaren Produkt. Doch die Branche steht vor Veränderungen: Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, neue Technologien wie künstliche Intelligenz revolutionieren die Abläufe. Wie funktioniert dieses komplexe System eigentlich und vor welchen Herausforderungen steht es in Zeiten von Klimawandel und Digitalisierung?

Wir haben mit Prof. Dr. Heike Flämig, Professorin für Transportketten und Logistik an der Technischen Universität Hamburg, und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Ineke Jäger über die Definition von Logistik und die Herausforderungen der Branche gesprochen. Außerdem wagen wir einen Blick in die Zukunft. Doch wie sieht eigentlich eine ideale Lieferkette aus? Das erfahren Interessierte in dem passenden englischsprachigen Lernangebot „MoGoLo“ der TU Hamburg.

Was ist Logistik und wo kann man sie erleben?

Logistik umfasst die Planung, Steuerung, Kontrolle und Durchführung aller materiellen, energetischen und informationsbezogenen Abläufe, die nötig sind, um ein Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung zu erbringen. Dabei berücksichtigt sie wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele.

Logistik findet an vielen verschiedenen Orten statt, die durch feste oder bewegliche Knotenpunkte miteinander verbunden sind: Im Einzelhandel steuert sie die Lieferketten, damit die Regale gefüllt bleiben. Bei Paketdiensten kümmert sie sich um die Paketbearbeitung, Touren- und Routenplanung sowie um die Sendungsverfolgung. In Produktionsbetrieben sorgt sie dafür, dass alle benötigten Materialien in den Fabriken bereitstehen, um die Produkte zu fertigen.

An Flughäfen und Häfen wird internationale Logistik bei der Abfertigung von Gepäck, Fracht und der Organisation von Zollprozessen sichtbar. Im Gesundheitswesen gewährleistet sie die zuverlässige Lieferung von Medikamenten und Geräten. Als Nachschubwesen ist sie im Militär unverzichtbar. In Krisensituationen ist Logistik entscheidend für die schnelle Verteilung von Hilfsgütern und die Koordination von Rettungseinsätzen.

Warum ist eine gut funktionierende Mobilität von Gütern in unserer Gesellschaft so entscheidend?

Eine gut funktionierende Gütermobilität macht erst eine effiziente räumliche Arbeitsteilung möglich. Besonders die internationale Logistik ist wichtig für den wirtschaftlichen Wohlstand. Sie stellt sicher, dass die Materialien (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe) und Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um wettbewerbsfähig wirtschaften zu können. Verlässliche Lieferketten sind Voraussetzung, um die Kundenerwartungen zu erfüllen. Sie sichert die Versorgung, indem Waren des täglichen Bedarfs jederzeit verfügbar sind. Gleichzeitig kümmert sie sich um die Entsorgung bis hin zur Kreislaufwirtschaft.

Globalisierung und wirtschaftliche Vielfalt durch internationalen Handel wären ohne funktionierende Gütermobilität nicht möglich. Technischer Fortschritt und Innovationen verbessern die Logistiksysteme oder führen zu neuen Lösungen. Zudem trägt gut geplante Logistik dazu bei, vor allem die Umweltbelastung durch den Güterverkehr zu minimieren und damit nachhaltiger zu werden.

MoGoLo - Mobility of Goods and Logistics Systems

The sections of „MoGoLo“ (Mobility of Goods and Logistics Systems) are dealing with the different transport systems road, rail, inland waterway, waterway and air such as the sustainable dimensions of goods movement.

Was sind die besonderen Herausforderungen, wenn unterschiedliche Verkehrsträger wie Straße, Schiene, Wasser und Luft kombiniert werden?

Die Kombination verschiedener Verkehrsträger bringt Herausforderungen beim Management der Übergangspunkte mit sich, da der Wechsel der Güter zwischen den Transportmitteln reibungslos erfolgen muss, um Verzögerungen oder Verluste zu vermeiden. Die Planung ist komplex, da optimale Routen und Zeitpläne unter Berücksichtigung der Kosten entwickelt werden müssen, die auch flexibel genug sind, um auf unerwartete Ereignisse zu reagieren.

Jeder Verkehrsträger hat seine eigene spezielle Infrastruktur und Ausstattung, wie Schienennetze, Häfen oder Terminals. Da sehr spezielles Fachwissen erforderlich ist, müssen die einzelnen Verkehrsträger bei Entwicklung, Wartung und Betrieb eng zusammenarbeiten.

Hinzu kommen unterschiedliche Vorschriften bei den Verkehrsträgern, etwa hinsichtlich Sicherheits- oder Umweltauflagen, die bei kombinierten Transporten beachtet werden müssen. Nachhaltigkeitsaspekte erfordern strategische Überlegungen, wie die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsträger ohne Verringerung des Servicelevels realisiert werden können. Bisher sind die IT- und Informationssysteme wenig miteinander vernetzt, so dass eine hohe Transparenz entlang der gesamten intermodalen Lieferkette nur durch eine intensive Zusammenarbeit möglich ist.

Wo gibt es im aktuellen System Verbesserungen und wie sehen Innovationen aus?

Digitale Technologien wie künstliche Intelligenz und das Internet of Things (IoT) verbessern die Logistik durch genauere Vorhersagen und optimierte Routen- und Tourenplanung, was zu schnelleren und kostengünstigeren Abläufen führt. Die optimierten und automatisierten Prozesse erleichtern die Arbeit und füllen Lücken, beispielsweise wenn nicht genügend Fahrpersonal verfügbar ist.

Nachhaltige Transportlösungen umfassen den Einsatz von Elektrolastwagen und alternativen Kraftstoffen und verringern die Umweltbelastung des Transports. Über digitale Plattformen können Unternehmen ihre Logistikressourcen effizienter teilen, und eine gemeinsame Nutzung verbessert die Auslastung der Transportmittel.

Automatisierte Umschlagssysteme an Knotenpunkten oder auch die digitale Kupplung zwischen Fahrzeugen auf der Bahn oder der Straße erhöhen die Effizienz, indem sie den Übergang zwischen Verkehrsträgern beschleunigen.

Die Echtzeit-Überwachung von Gütern steigert die Transparenz in der Lieferkette und ermöglicht schnellere Reaktionen auf Störungen. Die beste Logistik findet nicht statt – so bietet der Einsatz von moderner Fertigung und 3D-Druck die Möglichkeit, Produkte näher am Endverbraucher herzustellen und lange Transportwege zu vermeiden. Schließlich erlauben anpassungsfähige Logistikketten durch agile Managementmethoden eine flexible Anpassung an veränderte Marktbedingungen oder unerwartete Ereignisse und machen sie widerstandsfähiger.

20

Über 20 Prozent der Treibhausgase entstehen durch Transporte.

Welche Rolle spielen Klimawandel und Nachhaltigkeit?

Der Klimawandel und die Notwendigkeit nachhaltiger Praktiken sind für die Logistik sehr wichtig. Über 20 Prozent der Treibhausgase entstehen durch Transporte. Die Folgen des Klimawandels, wie Überflutungen oder Stürme, führen zu Beeinträchtigungen oder sogar Ausfällen von Teilen der Verkehrssysteme. Deshalb überprüfen Unternehmen ihre Lieferketten auf Widerstandsfähigkeit sowie Umwelt- und Umfeldverträglichkeit. Durch die Pflicht zur Berichterstattung steigt besonders der Druck auf transportintensive Branchen, nach Alternativen zu suchen.

Verschärfte Umweltvorschriften weltweit bewegen Firmen dazu, ihre Umweltbelastung zu minimieren und umweltverträgliche Technologien einzuführen, wie zum Beispiel kürzere Lieferketten und umweltfreundliche Verpackungen. Diese Anforderungen fördern Innovationen und Investitionen in erneuerbare Energien und effiziente Transport-, Umschlags- und Lagertechnologien. Nachhaltige Logistik zielt darauf ab, mit Ressourcen sparsam umzugehen, Abfall zu minimieren und die Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.

Blick zurück: Welche Rolle spielten bei der Logistik gesellschaftsverändernde Phänomene wie das Internet im Vergleich zu einer Zeit ohne Amazon, Temu und Co.?

Die Logistik wurde durch viele gesellschaftliche Veränderungen geprägt, vor allem durch einen Wandel in der Wahrnehmung. Früher sind erst durch Handel und Logistik Städte entstanden. In den 1990er Jahren wurde die Logistik zunehmend aus den Ballungsräumen verdrängt, um die negativen Folgen für Mensch und Umwelt auszulagern. Dabei wurde kaum beachtet, dass letztlich jeder Standort ver- und entsorgt werden muss.

Mit dem Einzug des Internets in jeden Haushalt wurde der direkte Verkauf von Produkten an Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich einfacher. Der sich wandelnde Umgang in der Gesellschaft mit Zeit beeinflusst auch die Logistik stark. Der Zeitwettbewerb führte zu höheren Kundenerwartungen an schnelle Lieferungen und genaue Zustellinformationen. Dies wirft auch die Frage nach logistischen Standorten neu auf. Um sehr kurze Lieferzeiten bei gleichzeitig steigenden Umweltauflagen gewährleisten zu können, werden nun wieder logistische Knoten, meist in kleinerem Maßstab, in den Ballungsräumen aufgebaut.

Gleichzeitig verschwanden räumliche Grenzen. Wie Menschen sind auch Güter inzwischen weltweit unterwegs. Der Online-Handel macht dies einfacher.

Durch verstärkte Automatisierung und datengestützte Entscheidungsfindung wird die Effizienz der Logistiksysteme gesteigert. Auf die Individualisierung der Gesellschaft reagieren Unternehmen mit personifizierten Angeboten und einfachen Rückgabeprozessen. Dafür sind erhebliche Anpassungen der logistischen Prozesse nötig, um die so genannte „Customer Journey“ nahtlos zu gewährleisten.

Um wirklich zukunftsfähig zu werden, müssen wir heute in die Infrastruktur für digitale und automatisierte Technologien investieren, die selbstständige Prozesse ermöglichen, die Aus- und Weiterbildung der Arbeitskräfte vorantreiben und vor allem Umweltschutz in die Unternehmensstrategien einbauen.

Prof. Dr. Heike Flämig, Technische Universität Hamburg

Blick in die Zukunft: Wie könnte die Logistik in 20 Jahren aussehen und welche Herausforderungen sollten wir heute schon angehen, um zukunftsfähig zu sein?

In 20 Jahren könnte die Logistik durch den technischen Fortschritt noch stärker automatisiert und digitalisiert sein. Es könnte vollautomatische Läger mit effizientem Warenumschlag geben, mit selbstfahrenden Fahrzeugen und Drohnen für den Gütertransport je nach Einsatzgebiet. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen könnten Prozesse in Echtzeit verbessern und Nachfrageschwankungen genauer vorhersagen.

Nachhaltige Technologien werden noch wichtiger werden, wobei besonders der emissionsfreie Elektroantrieb eine zentrale Rolle spielen wird. Die Bauweise der Transport-, Umschlags- und Lagertechnik folgt schon jetzt oft dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft für eine effiziente Ressourcennutzung – zum Beispiel bei den Gabelstaplern.

Um wirklich zukunftsfähig zu werden, müssen wir heute in die Infrastruktur für digitale und automatisierte Technologien investieren, die selbstständige Prozesse ermöglichen, die Aus- und Weiterbildung der Arbeitskräfte vorantreiben und vor allem Umweltschutz in die Unternehmensstrategien einbauen. Wichtig ist auch, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten durch kollaborative und agile Managementmethoden zu stärken, um auf globale Krisen besser reagieren zu können.

Ihr habt das Lernangebot „MoGoLo“ umgesetzt, von dem es nun eine Neuveröffentlichung gibt. Was kann ich mit „MoGoLo“ lernen?

Das Lernangebot MoGoLo (ausgeschrieben „Mobility of Goods and Logistics“) besteht aus drei wichtigen Bereichen. Der erste Teil „Global Supply Chain and Logistics“ bietet eine grundlegende Einführung in das Thema und erklärt die wichtigsten Begriffe. Darauf folgt der Teil „Conceptual System Model of Transport and Traffic“, der als Grundlage für die nächsten fünf Kapitel dient, die sich mit verschiedenen Transportsystemen befassen.

Die Kapitel über „Road, Rail, Inland Waterway, Maritime und Air Transport System“ können entweder in der vorgeschlagenen Reihenfolge oder einzeln durchgearbeitet werden. Jedes Transportsystem wird einheitlich dargestellt und mit den zuvor erklärten Elementen des Systemmodells veranschaulicht.

Der letzte Teil „Sustainable Dimensions in Goods Movement“ beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit im Güterverkehr und zeigt, wie man die negativen Umweltauswirkungen des Transports verringern kann. Dabei wird Nachhaltigkeit nicht nur anhand des Drei-Säulen-Modells erklärt, sondern auch die wichtige vierte Dimension von Kultur und Werten eingeführt. Anhand der Struktur des Systemmodells, seiner Elemente und Beziehungen wird deren Einfluss auf die ökologische Nachhaltigkeit genauer untersucht.

Insgesamt bietet das Lernangebot eine umfassende Einführung in die Logistik mit Fokus auf verschiedene Transportsysteme und wichtige Nachhaltigkeitsaspekte.

Über Prof. Dr. Heike Flämig und Ineke Jäger

Pro. Dr.-Ing. Heike Flämig hat die Professur für Transportketten und Logistik an der Technischen Universität Hamburg. Sie ist Sprecherin des TUHH – Forschungsschwerpunkts „Logistics Management and Technology“.

Ineke Jäger ist seit 2023 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Hamburg tätig und betreut das Lernangebot MoGoLo. Außerdem ist sie in weiteren Projekten aktiv die sich mit der Implementierung neuer Logistikkonzepte und deren Wirkungen auf die Nachhaltigkeit befassen.

Bild: Midjourney

24.07.2024 | Meena Stavesand

Generative KI: Das musst du über Urheberrecht, Datenschutz und Transparenz wissen

ChatGPT, Co-Pilot, Midjourney, Dalle-E oder auch DeepL – das alles sind KI-Generatoren für Texte und Bilder, die künstliche Intelligenz in die Gesellschaft gebracht haben. Jeder kann sich an generativer KI versuchen, Texte, Bilder und Videos erstellen und veröffentlichen. Aber wie sieht es mit Urheberrecht und Datenschutz aus? Was darf wie genutzt werden? Wann muss man KI-generierte Inhalte kennzeichnen? Und welche Verantwortung trägt man bei der Arbeit mit KI-Generatoren? Diese Fragen haben wir der Juristin Andrea Schlotfeldt von der HAW Hamburg gestellt. Herausgekommen ist ein spannendes Interview, in dem es auch um den neuen AI Act der EU geht.

Thema Urheberrecht. Inwieweit kann es bei Erstellung und Nutzung von KI-Inhalten zu Urheberrechtsverletzungen kommen?

Andrea Schlotfeldt: Die Wahrscheinlichkeit, hierbei fremde Urheberrechte zu verletzen, ist an sich gering. Es verbleibt aber ein Restrisiko. Hierfür ist die Art des gewählten Prompts relevant und, ob ich den KI-Output noch weiterbearbeite und falls ja, in welchem Umfang. Lasse ich einen noch geschützten fremden Text übersetzen und veröffentliche ich diese Übersetzung, kann darin eine Urheberrechtsverletzung liegen. Ebenfalls wenn ich ein fremdes Bild hochlade, durch die KI geringfügig verändere und dann neu veröffentliche.

Eine Urheberrechtsverletzung kann allerdings auch zufällig bzw. unbewusst vorkommen, auch je nach zugrunde liegendem Trainingsmaterial. Sofern KI-Output mit bestehenden fremden Werken identisch ist oder diesen stark ähnelt, ohne dass ich durch meinen Prompt darauf hingewirkt habe, könnte es theoretisch also auch zu Urheberrechtsverletzungen kommen.

Wie kann ich sicherstellen, dass ich bei der Nutzung von KI-Inhalten keine Urheberrechte verletze?

Andrea Schlotfeldt: Eine pauschale Sicherstellung ist nicht möglich, aber man kann z. B. durch eine Rückwärtssuche u. a. bei Google prüfen, ob man ähnliche Ergebnisse bekommt – wenn ja, ist man eventuell im Bereich der Urheberrechtsverletzung und sollte auf die Nutzung verzichten. Aber das lässt sich nicht generell sagen, sondern man muss es im Einzelfall prüfen. Grundsätzlich ist die Rückwärtssuche ein Instrument, mit dem man zumindest eine erste Information bekommt.

Auch sollte man davon absehen, KI-generierte Übersetzungen noch geschützter Texte ohne Zustimmung der Rechteinhaber:innen zu veröffentlichen. Letztlich kommt es darauf an, wie der Prompt ausgestaltet ist. Wenn man ganz gezielt nach bestimmten Texten oder Studienauszügen fragt, dann kann es vorkommen, dass zumindest in Teilen auch 1:1-Inhalte generiert werden. Von deren Weiterverwendung sollte ich dann absehen.

Gibt es Grenzen?

Andrea Schlotfeldt: Ja, man muss immer unterscheiden, in welchem Kontext man den Content verwendet. Wenn man ihn im Rahmen einer studentischen Arbeit oder auch als lehrende Person in Folien verwendet, dann kann das unter die Schranke des § 60a Urheberrechtsgesetz fallen, der zu Studien- oder Lehrzwecken bestimmte Nutzungen erlaubt, wenn die Inhalte in einem geschlossenen Benutzerkreis bleiben und nicht öffentlich auf einer Website zugänglich gemacht werden. Allerdings besteht hier die Anforderung, dass die Quellen angegeben werden müssen. Man muss also wissen, woher die Texte oder Bilder stammen – was bei KI-Output oft schwierig bis unmöglich sein kann. Und genau der eingeschränkte Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Veranstaltung ist wichtig.

Was ist der AI Act?<br>Der Artificial Intelligence Act (AIA) ist ein von der EU-Kommission im Rahmen der EU-Digitalstrategie veröffentlichtes Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Forschung und Wirtschaft. Er legt fest, welche Anbieter:innen und Nutzer:innen von KI-Systemen in der EU den neuen Regularien unterliegen. Dies betrifft sowohl in der EU ansässige als auch außerhalb der EU befindliche Akteur:innen, deren KI-Systeme in der EU genutzt werden. Der AI Act definiert KI weit: KI umfasst demnach Systeme, die maschinelles Lernen, logik- und wissensbasierte Konzepte oder statistische Ansätze nutzen. <br><br>KI-Anwendungen werden nach ihrem potenziellen Risiko in vier Kategorien eingeteilt: unannehmbares Risiko, hohes Risiko, geringes Risiko und minimales Risiko. Systeme mit unannehmbarem Risiko sind verboten, Hochrisiko-Systeme unterliegen strengen Anforderungen wie Risikomanagement und Daten-Governance, also Datenrichtlinien für die Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Vernichtung von Daten. Systeme mit geringem Risiko müssen minimale Transparenzpflichten erfüllen, während Anwendungen mit minimalem Risiko keine besonderen Anforderungen haben.<br><br>Der AI Act zeigt die EU-Bemühungen, Missbrauchspotenziale wie Beeinflussung und Überwachung durch KI zu minimieren. Unternehmen sollten sich frühzeitig mit den Regulierungen auseinandersetzen und ihre Entwicklungen entsprechend anpassen.

Es gibt auch die Gemeinfreiheit bei Werken. Was ist das genau?

Andrea Schlotfeldt: Zum einen sind Werke gemeinfrei, wenn der Urheberrechtsschutz abgelaufen ist, also 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin. Oder Werke sind gemeinfrei, wenn sie gar nicht geschützt waren, weil es sich zum Beispiel um eine sehr einfache Gestaltung handelt, die keine Schöpfungshöhe, also keine besondere Originalität, aufweist, oder wenn es sich z. B. um Gesetzestexte handelt.

Wie kann ich sicherstellen, dass meine KI-generierten Inhalte nicht kopiert werden?

Andrea Schlotfeldt: Sicherstellen lässt sich dies nicht. Hier ist die Situation dieselbe wie bei herkömmlichen urheberrechtlich geschützten Texten oder Bildern, die ich veröffentliche. Sofern kein technischer Kopierschutz gegeben ist, können Inhalte rein faktisch übernommen werden. Wer bei mir „klauen“ möchte, den oder die kann ich nicht daran hindern.

Der Unterschied zu diesen von Menschen verfassten Inhalten ist, dass bei KI-Output in der Regel ja kein Urheberrechtsschutz anzunehmen ist, so dass die Weiternutzung zumeist tatsächlich zulässig ist (Stichwort „digitales Freiwild“). Derzeit wird unter Jurist:innen diskutiert, ob KI-Output künftig über ein sogenanntes Leistungsschutzrecht geschützt werden sollte, wie dies beispielsweise in Großbritannien in bestimmten Konstellationen der Fall ist. Ob eine solche Gesetzesänderung kommt, ist aber noch unsicher. Das Gesetzgebungsverfahren würde zudem sicher eine gewisse Zeit brauchen.

Gibt es Fälle, in denen mein KI-Output gleichwohl urheberrechtlich geschützt ist?

Andrea Schlotfeldt: Wenn Inhalte von mir wie Bilder oder Texte von einer KI nur geringfügig bearbeitet bzw. verändert wurden, aber im Wesentlichen immer noch meine Arbeit, mein Werk, sind, dann unterliegen sie weiterhin meinem Urheberrecht. So interpretiere ich die aktuelle Rechtslage. Wenn ich aber mittels KI ein Bild erstellen lasse, für das ich vorgebe, dass eine Lehr- bzw. Unterrichtssituation zu sehen sein soll, klassisch – ein Raum, Tische, Stühle, Monitore, Whiteboard und Studierende – und die KI generiert mir das, dann ist das nicht mein eigenes Werk. Wenn ich dieses Bild so – auch unbearbeitet – auf meine Website stelle, dann können es theoretisch auch andere nutzen. Es unterliegt dann keinem Urheberrecht. Das ist die Besonderheit – im Vergleich zu herkömmlichen Fotos oder Texten, auch wenn es mein Prompt ist, auf dem der Output ja letztlich basiert.

Gibt es eine Verpflichtung zur Transparenz, wenn ich Inhalte mit einer KI generiere?

Andrea Schlotfeldt: Hier kommt es auf die geplante Nutzung an: Eine generelle Pflicht zur Transparenz besteht aktuell noch nicht. Allerdings können sich auch jetzt schon Kennzeichnungspflichten aus Prüfungsvorgaben ergeben, etwa im Kontext der in der Regel geforderten Hilfsmittelangabe. Hierfür sind Art, Umfang und Zweck der KI-Nutzung ausschlaggebend. Die Umsetzung dieser Pflichten kann komplex ausfallen, zumal wenn die verwendeten Prompts mit aufzuführen sind.

Auch darf ich mich nicht als Urheber:in KI-generierter Texte ausweisen, wenn diese ausschließlich von einem KI-Tool erzeugt wurden. Die Grenzen sind allerdings fließend, und Rechtsprechung hierzu steht aus (Wieviel Anteil eines Textes darf beispielsweise KI-erzeugt sein, damit dieser noch als eigener Text gilt? Dies ist auch relevant bei Übersetzungen mit Diensten wie DeepL.). Bei Presseerzeugnissen können journalistische Sorgfaltspflichten ebenfalls eine Pflicht zur Kennzeichnung mit sich bringen.

Wichtig ist auch: Die EU hat im Mai 2024 den sogenannten AI Act verabschiedet – ein Gesetz für den Umgang mit KI. Darin ist auch eine Vorschrift enthalten, die eine Transparenzpflicht vorsieht. Sie soll voraussichtlich ab August 2025 gelten. Die genauen Vorgaben sind derzeit noch unkonkret. Hier werden juristische Kommentierungen oder ggf. Konkretisierungen durch das AI Office eine wertvolle Hilfe sein, Aktuell wird an diesen gearbeitet.

Eine Frage, die sich daran anschließt, ist die nach der Kontrolle. Wie kann man kontrollieren, ob ein Content KI-erzeugt ist?

Andrea Schlotfeldt: Kontrolle ist schwierig. Es gibt u. a. die Möglichkeit, Wasserzeichen einzusetzen, um KI-Output als solchen zu kennzeichnen, aber wie dauerhaft sind diese? Kann man sie einfach „herausschneiden“? Hier ist die Forschung gefragt und auch dabei (u. a. an der HAW Hamburg), gute Lösungen zu entwickeln, damit solche Markierungen nicht einfach entfernt werden können.

Was sind Deepfakes?<br>Deepfakes sind Medieninhalte, bei denen künstliche Intelligenz verwendet wird, um realistisch aussehende Fälschungen zu erstellen. Diese Fälschungen können Videos, Audios oder Bilder umfassen, bei denen das Gesicht oder die Stimme einer Person manipuliert oder komplett ersetzt wird, um den Eindruck zu erwecken, dass diese Person etwas gesagt oder getan hat, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Der Begriff „Deepfake“ setzt sich aus „Deep Learning“ und „Fake“ zusammen und weist darauf hin, dass tiefe neuronale Netze, eine Technologie des maschinellen Lernens, verwendet werden, um diese Fälschungen zu erzeugen.

Thema Verantwortung und Haftung. Bin ich für meine Inhalte verantwortlich? Und kann ich die Verantwortung abgeben?

Andrea Schlotfeldt: Man kann die Verantwortung in der Regel nicht abgeben. Wenn man die Tools nutzt und damit Inhalte erstellt, dann sind die Nutzungsbedingungen dieser Programme in der Regel so ausgestaltet, dass der Nutzer oder die Nutzerin selbst verantwortlich ist. Anders kann die Situation zu beurteilen sein, wenn bei einer Prüfung der Einsatz eines KI-Tools verpflichtend vorgesehen ist und „unwissentlich“ eine Urheberrechtsverletzung entsteht, die zudem der Öffentlichkeit zugänglich wird, etwa im Zuge der Präsentation von Abschlussarbeiten. Hier hängt die Beurteilung sehr vom Einzelfall ab.

Viele Nutzende treibt der Datenschutz um. Bei ChatGPT gibt es die Möglichkeit, die eigenen Daten dahingehend zu schützen, dass die Prompts und Ergebnisse nicht weiterverwendet werden. Ist das wirklich möglich?

Andrea Schlotfeldt: Ob diese Einstellungen ein Garant für den Schutz sind, dazu sind mir keine Erhebungen oder Studien bekannt. Viele Expert:innen sprechen bei KI-Tools von einer Black Box. Was passiert da eigentlich? Wird eingehalten, dass meine Daten oder Werke nicht für das KI-Training verwendet werden? Das lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Wer seine Daten schützen will, sollte z. B. bei ChatGPT auf die History verzichten – und das kann wiederum problematisch sein. Diese Art der Dokumentation wird bei Prüfungen, bei denen KI-Generatoren erlaubt oder sogar vorgesehen sind, in der Regel vorausgesetzt, siehe oben, Stichwort Kennzeichnungspflichten. Das ist auch ein Problem, für das wir praxistaugliche Lösungen brauchen.

Hast du generell einen Tipp, wie man mit seinen Daten umgehen sollte?

Andrea Schlotfeldt: Möchte ich datensparsam vorgehen, sollte ich schon bei den eigenen Eingaben darauf achten, keine persönlichen Daten einzugeben und mir genau überlegen, wie viele Informationen ich preisgeben möchte. Wenn ich zum Beispiel meinen Lebenslauf von einer KI verbessern lasse, muss ich mich bewusst entscheiden, welche Daten ich der KI gebe.

Wenn ich im Personalwesen oder in der Forschung mit KI arbeite und zum Beispiel personenbezogene Daten zusammenfassen lasse, dann muss ich eine Rechtsgrundlage bzw. eine Einwilligung der Personen haben – und die muss freiwillig sein. Das heißt, die Person, die ich um Einwilligung bitte, muss verstehen, was genau mit den Daten passiert, und sie muss die Entscheidung tatsächlich als freiwillig empfinden. Es ist wichtig, dass wir diese Datensensibilität auf beiden Seiten entwickeln.

Was meinst du damit?

Andrea Schlotfeldt: Es geht zum einen darum, dass die Nutzerinnen und Nutzer von KI wissen, dass sie nicht einfach persönliche Daten anderer in das KI-Tool kopieren können, um zum Beispiel etwas zusammenzufassen oder sich die Arbeit anderweitig zu erleichtern. Gerade im Arbeitskontext, auch an Hochschulen, wird für Datenverarbeitungen immer eine Rechtsgrundlage benötigt. Zum anderen müssen auch die sogenannten „Betroffenen“, also die Menschen, deren Daten oder Informationen genutzt werden, verstehen, was konkret mit ihren Daten passiert und worauf sie bei einer Einwilligung achten müssen.

Das Thema KI wird uns rechtlich in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen. Es geht um unsere eigenen Daten, um Urheberrechte und Transparenz, aber auch um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, zum Beispiel durch Deep Fakes.

Andrea Schlotfeldt: Ja, die sogenannten Deepfakes sind eine der großen Herausforderungen, denen wir begegnen. Je mehr technisch möglich ist und je mehr Menschen auch mit den Tools umgehen können, desto gravierender können die Auswirkungen auf die Gesellschaft und einzelne Betroffene sein. Der Bereich der pornografischen (Fake-)Darstellungen ist bereits jetzt ein riesiges Problem.

Auch die Politik und der Journalismus haben mit Deepfakes zu kämpfen – das kann Wahlen oder andere politische Entscheidungen beeinflussen, wenn Falschinformationen über KI-erzeugte Videos oder Bilder verbreitet werden. Ein weiteres Problem können sogenannten Softfakes sein, also Bilder, Videos oder Audioclips, die manipuliert werden, um politische Kandidat:innen attraktiver oder vorteilhafter wirken zu lassen. Auch im Bereich wissenschaftlicher Forschung können negative Auswirkungen, die auf Falschinformationen basieren, nicht ausgeschlossen werden.

Was kann hier helfen?

Andrea Schlotfeldt: Wir müssen eine deutlich höhere Sensibilität für solche falschen Inhalte entwickeln. Das geht nur durch (Weiter-)Bildung – und betrifft alle Altersstufen. Die Menschen müssen vielfältige Kompetenzen in diesem Bereich erwerben. Am besten fängt man damit schon bei Kindern an.

Viele Institutionen und Einrichtungen bieten bereits geeignete Materialien und Tools wie Fakefinder an. Auch von der HOOU an der HAW Hamburg gibt es ein passendes Lernangebot, adressiert an Lehrkräfte, die ihren Schülerinnen und Schülern wichtige Kompetenzen beim Umgang mit Informationen aus dem Netz vermitteln möchten, also auch Deepfakes. Diese Angebote sollten wir nutzen.

Über Andrea Schlotfeldt:

Andrea Schlotfeldt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin Juristische Beratung für Projekte der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. In dieser Rolle berät sie OER-Produzierende in rechtlicher Hinsicht bei der Konzeption und Veröffentlichung ihrer offenen Bildungsmaterialien. Darüber hinaus ist sie mit Fragen des Urheberrechts, des Datenschutzes und KI in der digitalen Lehre befasst. Sie ist zudem seit 2008 selbständige Rechtsanwältin, Dozentin und Referentin mit Schwerpunkt Urheber-/Vertragsrecht und KI, auch hier fokussiert auf Wissenschafts- und Bildungsinstitutionen.

Lizenzhinweis für das Interview (Text): CC BY 4.0

Foto: Meena Stavesand

12.06.2024 | Meena Stavesand

Weltpremieren beim Slam: Von nackten Reitern über zerbrochene Nudeln bis hin zu Mathe in der Musik

Was haben nackte Reiter, zerbrochene Spaghetti und ein Instrument mit nur einer Saite gemeinsam? Sie alle waren Teil des ersten Science-and-Art-Slams der HOOU. Vor mehr als 130 Menschen in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg performten die Wissenschaftler:innen und Kulturschaffenden mit einzigartigen Auftritten.

WELTPREMIERE! Moderator Dr. Ronny Röwert geizte am Abend des 31. Mai nicht mit solchen Superlativen – und das zurecht! Denn nicht nur der Science-art-Art-Slam der Hamburg Open Online University an sich war eine Weltpremiere, auch die Slams waren in ihrer jeweiligen Form und der Zusammensetzung ein exklusives Schauspiel (und werden dies wohl bleiben).

Wissenschaftliche Vielfalt

Den mehr als 130 Besucherinnen und Besuchern bot sich also ein außergewöhnliches Event, das sich insbesondere durch seine wissenschaftliche Vielfalt auszeichnete. Denn wenn die HOOU einen Slam organisiert, dann sollen das Publikum auch etwas lernen – dafür steht die HOOU jedenfalls: Bildung für alle. So lautete also auch das geheime Motto des Abends.

Und so kombinierte das Organisationsteam um Dr. Paula de Oliveira Guglielmi einen Auftritt zu Künstlicher Intelligenz (mit kurzeitigem Internetproblem, das Ronny Röwert und Slammer Franz Vergöhl charmant überbrückten, während seine Slammerkollegin Sophie Heins es schnell löste) mit dem Vocalcoaching von Linda Smailus, bei dem die Hamburgerinnen und Hamburger ihre Stimme trainieren konnten.

Harte Töne, sanfte Töne

Außerdem beeindruckten mit ihren Performances Prof. Dr. Anja Steidinger und Julia Stolba in Trenchcoat und Sonnenbrille – mit Prof. Dr. Nora Sternfeld als Stimme aus dem Off, die über nackte Reiter philosophierten, und Tam Thi Pham mit einem besonderen Instrument – der Dan Bau, die aus nur einer Saite besteht, aber trotzdem einzigartige Töne fabriziert.

Zu vergessen sind aber auch nicht Jan Küchenhof, der mit dem Publikum eine Reise in die Welt der Ideenfindung und Produktentwicklung unternahm, und Vincent Dombrowski, der Musik und Mathematik miteinander verband. Klingt komisch? War aber spannend – auch für Menschen, die weniger mit Zahlen umgehen wollen!

Komplexe Themen simpel heruntergebrochen

Was fehlt? Die zerbrochenen Spaghetti! Und für die sorgte Philip Rose, der am Ende auf den Nudelresten auch den Siegerpokal in die Luft heben konnte. Der Wissenschaftler der HAW brachte dem Publikum die Vielseitigkeit von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff näher – und das war (anders als vielleicht der Begriff an sich) unglaublich interessant. Das lag maßgeblich an Philips humorvoller Art, die Dinge auf ihre Einfachheit herunterzubrechen. Das ist nicht immer die Stärke von Forschenden, die zu einem Thema auch noch promovieren, aber Philip hat das mit Bravour gemeistert – und dafür am Ende den lautesten Applaus eingeheimst.

Natürlich wäre die HOOU nicht die HOOU, wenn auch beim „Applausometer“ Wissenschaft niederschwellig zu sehen gewesen wäre. Goran Lazarevic von der HfMT hatte eigens für den Slam eine Software programmiert, die mithilfe eines Mikrofons sehr genau anzeigte, wie laut der Applaus wirklich war. Und so war auch ohne Zweifel klar, dass sich Philip am Ende durchsetzte – wissenschaftlich belegt!

Leidenschaft für Wissenschaft, Kunst und Kultur

Knappt war es trotzdem. Denn alle Slammer:innen haben eins gezeigt: Sie sind Expert:innen auf ihren Gebieten – und begeistern mit ihrer Leidenschaft für die Wissenschaft, Kunst und Kultur viele Menschen. So auch die über 130 Zuschauerinnen und Zuschauer beim ersten Science-and-Art-Slam der Hamburg Open Online University.

Danke an alle Beteiligten

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Bücherhallen Hamburg als Kooperationspartner, bei Frau Dr. Eva Gümbel, Hamburger Staatsrätin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, die ein Grußwort sprach, bei Moderator Ronny Röwert und natürlich bei den Slammerinnen und Slammern für die vielen Weltpremieren!

Bild: Thomas Panzau/altonale

29.05.2024 | hoouadmin

Die altonale in Hamburg: "Wir schaffen vielfältige Kulturerlebnisse, die Menschen verbinden"

Heike Gronholz ist die Geschäftsführerin der altonale, die zum ersten Mal in diesem Jahr mit der HOOU und den WATTwanderungen kooperiert. Im Gespräch erzählt die Kulturschaffende, was die altonale auszeichnet, welche besonderen Highlights das Festival bereithält und welche Themen bei dem Orga-Team jedes Jahr im Fokus stehen. Eines davon ist Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Und das ist auch ein Grund für die Kooperation. Denn die WATTwanderungen sind mit ihrem BioGAStmahl am 7. Juni Teil der altonale. Die Verantwortlichen um Axel Dürkop zeigen, wie sich selbst erzeugtes Biogas mit dem Fahrrad von Wilhelmsburg nach Altona bringen lässt. Es geht aber um viel mehr – nämlich um die Frage, ob sich auch in Altona eine Biogasanlage wie in Wilhelmsburg an den Zinnwerken etablieren lässt. Erfahrt nun mehr über die Hintergründe der altonale und was ihr am 7. Juni genau erleben könnt.

Was ist die Mission der altonale?

Heike Gronholz: Die Mission der altonale, das Festival der kulturellen Vielfalt, lässt sich in einem Satz formulieren: Wir schaffen vielfältige Kulturerlebnisse, die Menschen miteinander verbinden. Dabei geht es uns darum, inspirierende und berührende Momente mit den Veranstaltungen auszulösen, die nachhaltig wirken und neue Sichtweisen eröffnen. Dabei sind für uns diese Werte entscheiden:

- kulturelle Vielfalt aufzeigen,

- Partizipation ermöglichen,

- ökologische und soziale Verantwortung übernehmen,

- das Miteinander stärken und

- bewegende Begegnungen schaffen – im sozialen wie auch künstlerischem Sinne.

Wir haben ein Ziel: auf Augenhöhe mit dem Publikum und den Künstler:innen für und mit dem Stadtteil agieren. Das macht den einzigartigen, zugewandten Spirit der altonale aus.

Wie hat sich die altonale seit ihrer Gründung entwickelt und was sind die Highlights ihrer Geschichte?

Heike Gronholz: Die Highlights sind vielfältig. Die altonale feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Die Stärke der altonale liegt in ihrer von Anbeginn an eingeschriebenen Wandel- und Veränderbarkeit. Keine altonale gleicht der anderen. Im Jahr 1999 hat sich Festival gegründet. Es wurde aus dem Stadtteil heraus unter Beteiligung zahlreicher ansässiger Geschäfte, Unternehmen, Organisationen und Anwohner:innen ins Leben gerufen. Eine bunte Mischung aus Akteur:innen, die gemeinsam den Wunsch hatten, ihren Stadtteil zu stärken und ein Straßenfest zu feiern.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten war das Fest bereits im zweiten Jahr sehr erfolgreich: Es wurden 100.000 Besucher:innen gezählt. Was als überschaubares Straßenfest begann, hat sich zu einem der größten Kulturfeste in Norddeutschland etabliert und nun ist die altonale DAS Festival der kulturellen Vielfalt in der Region geworden.

In 2010 kam die Ausrichtung eines weiteren Festivals für Performances im öffentlichen Raum hinzu, das STAMP-Festival. Ein Festival im Festival. Diese Kunstform, die interventionistische Bespielung urbaner Räume, ist der altonale ein besonderes Anliegen. Öffentliche Räume, wo die Menschen schon sind. Ein Programm aus nahezu allen Kultursparten, wie Bildende Kunst, Literatur, Musik, Film und Theater, wurde in Ergänzung zum Straßenfest geschaffen. Für die Darbietungen wurden außergewöhnliche Räume im Stadtteil gesucht wie leerstehende Lagerhallen, Friseursalons, private Wohnzimmer und vieles mehr. Die Nutzung bestehender, häufig auch nicht-kulturaffiner Räume im Stadtteil, zeichnet das Festival aus.

Wie prägt die altonale den Stadtteil und welche Bedeutung hat sie für das kulturelle und politische Leben in Hamburg?

Heike Gronholz: Ich denke, die altonale hat eine ganz besondere Bedeutung erlangt. Sie ist Modellprojekt für andere Stadtteile oder Städte – besonders in Bezug auf ihre immer schon partizipative Ausrichtung. Lange bevor das Thema „Teilhabe“ en vogue wurde, hat sich die altonale damit beschäftigt, Formate zu entwickeln, die das Publikum beziehungsweise die Menschen im Stadtteil beteiligen und einbinden.

Als Beispiel sei ihr „ALTONA MACHT AUF“ zu nennen – ein Projekt, das von der „theater altonale“ kuratiert und organisiert wird. Bei diesem Projekt studieren Anwohnende etwas Künstlerisches ein und performen es von ihren Balkonen oder aus ihren Fenstern heraus. Es werden Rundgänge zu den teilnehmenden Balkonen und Fenstern organsiert. Dadurch lernen Nachbarn ihre Nachbarn auf ganz neue Art und Weise kennen. Das Format ist seit Jahren äußerst beliebt.

Die jährlich wechselnden europäischen Partnerstädte der altonale haben uns zum Beispiel schon mehrfach nach den Gelingensfaktoren dafür gefragt. Die Stadt Hamburg begegnet der altonale mit viel Wertschätzung für unsere einzigartige Ausrichtung. Für uns gilt in gewisser Weise immer noch der Slogan „Kultur für alle“. Das bedeutet, dass die Teilhabe der Menschen im Mittelpunkt steht. Und das wollen wir auch in Zukunft noch vertiefen: aus Konsument:innen Teilhabende zu machen. Es gibt bei uns keinen festen Eintrittspreis. Für alle rund 180 bis 200 Veranstaltungen gilt „Pay What You Want“.

Außerdem prägen die jeweils aktuellen gesellschaftlichen Geschehnisse das jeweilige Programm. Das zeigt sich zum Beispiel in unserem jährlich wechselnden Schwerpunktthema. Dieses Jahr haben wir das Motto „Transparenz“, 2023 war es „Umbruch“. Wir haben in den vergangenen Jahren verstärkt öffentliche und gesellschaftliche Diskurse aufgegriffen und dafür Gesprächsformate geschaffen. Der Titel dafür ist „altonale Salon“.

Inwiefern spielt Nachhaltigkeit eine Rolle bei der Gestaltung und Durchführung der altonale?

Heike Gronholz: Nachhaltigkeit ist DAS Querschnittsthema der altonale. Es zieht sich durch alle Bereiche und die gesamte Festivalstruktur. Seit etwas 15 Jahren hat es sich Schritt für Schritt zu einem immer bedeutenderen Element entwickelt. Die Mitwirkenden der altonale haben ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt. Es hat lange gedauert, Nachhaltigkeit nicht mehr als ein aufwendiges Nischenthema anzusehen, sondern einzubinden. Den Durchbruch dafür haben wir vor drei Jahren erlangt. Wir haben die Nachhaltigkeitsziele auf uns appliziert. Sind in der Betrachtung des Themas von uns ausgegangen, von unserer Expertise, von dem, was wir schon machen. So wurde es in die entsprechenden Schnittstellen eingeführt, von unten nach oben.

Wir haben uns kleine, leichter erreichbare Ziele gesetzt und jährliche Fokusthemen abgestimmt, wie zum Beispiel Mobilität oder Energie. Das wiederum wird unter vier Gesichtspunkten beleuchtet: sozial, künstlerisch, ökologisch und ökonomisch.

Vor welchen Herausforderungen steht die altonale und wie begegnet das Organisationsteam diesen?