Kategorie: HFBK

16.05.2025 | Katrin Schröder

Life After Art School - Prolog

Für den Podcast “Life After Art School” treffen Anne Meerpohl, Cornelius Puschke und Nora Sternfeld Menschen, die an einer Kunsthochschule studiert haben und fragen, wie sie leben und arbeiten. Jeden Monat erscheint eine neue Folge von “Life After Art School” mit Gesprächspartner*innen, die in Hamburg wohnen oder studiert haben.

In der ersten Folge besprechen sie, unter welchen ökonomischen Umständen das Leben nach der Kunsthochschule stattfindet und was das mit der Organisation des künstlerischen Studiums insgesamt zu tun hat. Ist es sinnvoll, Tipps und Ratschläge zu geben oder besteht der Sinn eines künstlerischen Werdegangs nicht genau darin, sich von Regeln und Zwängen zu emanzipieren? Zuerst braucht es nämlich Mut und Kraft, um die großen, schweren Türen von Kunsthochschulen und Kunstinstitutionen aufzustemmen.

Links

Hochschule für Musik und Theater Hamburg

https://www.hfmt-hamburg.de

Hochschule für Bildende Kunst Hamburg

https://www.hfbk-hamburg.de/de/

Bild: sasint / Pixabay

24.01.2025 | Meena Stavesand

Wissen als Schlüssel: Wie lebenslanges Lernen unsere Welt verändert

Der demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Angesichts einer alternden Bevölkerung, einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft und der rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt gewinnt das Konzept des lebenslangen Lernens zunehmend an Bedeutung. Anlässlich des internationalen Welttages der Bildung (24. Januar) zeigen wir, wie wir, die Hamburg Open Online University als Wissensplattform, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Für uns spielt lebenslanges Lernen eine Schlüsselrolle bei der Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen, bei der Sicherung von Arbeitsplätzen in Zeiten des technologischen Wandels und bei der Förderung des Zusammenhalts zwischen Jung und Alt.

In einer Welt, in der sich Berufe und Qualifikationen ständig verändern, müssen Menschen bereit sein, ihr Wissen stetig zu erweitern. Um das zu ermöglichen und zu fördern, braucht es faktenbasierte und qualitativ wie didaktisch erstklassige Bildungsangebote für alle. Der Zugang dazu muss niederschwellig und barrierearm sein.

Unterstützung für Menschen in jeder Lebensphase

Plattformen wie die HOOU als Verbundeinrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hamburger Hochschulen (HAW Hamburg, TU Hamburg, Hochschule für Musik und Theater, Hochschule für Bildende Künste), der Multimedia Kontor Hamburg gGmbH und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf arbeiten daran und unterstützen Menschen in jeder Lebensphase mit ihren fundierten Wissensangeboten. Drei Gedanken dazu.

1. Fit für die Zukunft: Warum lebenslanges Lernen in der Arbeitswelt unverzichtbar ist

In einer alternden Gesellschaft, in der die Menschen länger im Erwerbsleben stehen, wird lebenslanges Lernen zu einer zentralen Voraussetzung, um berufliche Chancen zu sichern und den technologischen Wandel zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich an neue Anforderungen anpassen müssen, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.

Wir bieten als Plattform kostenlose, flexible und niederschwellige Weiterbildungsmöglichkeiten, die es Menschen (auch im Alter) ermöglichen, neue berufliche Kompetenzen zu erwerben. Durch die flexiblen Online-Formate können Interessierte die Lerninhalte auch mit begrenztem Zeitbudget – ob berufstätig oder in der Familienphase – nutzen.

Dies dient nicht nur der individuellen beruflichen Entwicklung, sondern wirkt auch dem durch den demografischen Wandel verschärften Fachkräftemangel entgegen.

2. Bildung für alle Lebensphasen: Persönliche Entwicklung durch lebenslanges Lernen

Lebenslanges Lernen unterstützt die persönliche Entwicklung in allen Lebensphasen – von der Jugend bis ins hohe Alter. Es ermöglicht jungen Menschen, ihre Bildung über die traditionellen schulischen und universitären Bildungswege hinaus zu erweitern, und älteren Menschen, neuen Interessen nachzugehen oder vorhandene Fähigkeiten auszubauen.

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist dies wichtig, da der Dialog zwischen den Generationen und der gegenseitige Wissenstransfer gestärkt werden. Wir fördern diesen generationsübergreifenden Austausch, indem wir Menschen den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglichen.

3. KI und Automatisierung: Warum technologische Bildung jetzt wichtig ist

Mit dem technologischen Wandel durch künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung sind viele Berufe im Umbruch. Dies betrifft sowohl junge Menschen, die in eine sich wandelnde Arbeitswelt eintreten, als auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich an diese Veränderungen anpassen müssen. Wir bieten daher Lerninhalte, die Menschen jeden Alters darauf vorbereiten, die neuen technologischen Anforderungen zu bewältigen.

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist es wichtig, sich frühzeitig auf die digitale Zukunft vorzubereiten, während ältere Erwachsene durch die Plattform die Möglichkeit haben, sich neue berufliche Fähigkeiten anzueignen und ihre Karrierechancen zu sichern.

Fazit: Lebenslanges Lernen für eine erfolgreiche Zukunft im demografischen Wandel

Diese drei Gedanken zeigen, dass lebenslanges Lernen mehr ist als persönliche Entwicklung. Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Eine alternde Bevölkerung, zunehmende Diversität und technologische Umbrüche machen es erforderlich, dass Menschen ihre Kompetenzen kontinuierlich erweitern und sich an neue Herausforderungen anpassen.

Bildungsplattformen wie wir bieten die notwendige Infrastruktur, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Wir ermöglichen den Zugang zu Bildung für alle Altersgruppen, fördern den Austausch zwischen den Generationen und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nur durch eine breite Verankerung des lebenslangen Lernens kann eine zukunftsfähige Gesellschaft entstehen, die Jung und Alt in den Transformationsprozess integriert und eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft sichert.

Das könnte dich interessieren:

Elise Blumann (1937). Foto: Cruthers Collection of Women's Art, The University of Western Australia

25.10.2024 | Meena Stavesand

Die Neue Frau: Hommage an (un)sichtbare Pionierinnen der modernen Kunst

Es gibt Stimmen, die bisher im Verborgenen sprachen, Bilder, die kaum Beachtung fanden, Lebenswege, die bislang unerzählt blieben. Es sind Geschichten von Frauen, deren künstlerisches Schaffen über Jahrzehnte hinweg nicht die Aufmerksamkeit bekam, die sie verdient hätten. Die Ausstellung „Die Neue Frau – Wie Künstlerinnen und Gestalterinnen das Bild der Moderne prägten“ an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) gibt diesen Frauen und weiteren Künstlerinnen, die bereits international bekannt sind, eine Bühne. Noch bis zum 27. Oktober ist die Ausstellung zu sehen. Eine dazugehörige Online-Publikation erzählt die Geschichten innovativ-spannend.

„Die Neue Frau“ holt 14 Künstlerinnen und Gestalterinnen ins Bewusstsein, deren Werke zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sind und die ab 1907 an der Staatlichen Kunstgewerbeschule zu Hamburg, der Vorgängerinstitution der HFBK, studierten. Zu einer Zeit, in der Frauen der Zugang an vielen anderen Kunsthochschulen noch verwehrt war.

Die Ausstellung, kuratiert von Ina Jessen, ist zum einen ein Aufdecken vergessener Biografien – ein Akt des Respekts gegenüber den Frauen, die trotz gesellschaftlicher Hürden eine eigenständige künstlerische Stimme entwickelten. Ihre Lebenswege sind geprägt von Durchhaltevermögen, Kreativität und einem tiefen Bedürfnis nach künstlerischem Ausdruck, der teilweise zumindest erschwert wurde. Zum anderen widmet sich die HFBK mit dieser Ausstellung und Dokumentation einem Kapitel ihrer eigenen institutionellen Geschichte.

Die Neue Frau - Digitale Publikation

Die digitale Publikation versammelt Aufsätze und Biografien der in der Ausstellung Die Neue Frau – Wie Künstlerinnen und Gestalterinnen das Bild der Moderne prägten vertretenden Künstlerinnen und bündelt ebenfalls Ergebnisse aus einem Seminar unter der Leitung von Dr. Ina Jessen, das in Kooperation zwischen der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) und der Akademie der bildenden Künste Wien im Sommersemester 2024 stattfand. Konzipiert und gestaltet wurde sie von Karla Krey, Amira Mostafa und Liudmila Savelyeva (Klasse Digitale Grafik bei Prof. Christoph Knoth und Prof. Konrad Renner).

HFBK beleuchtet eigene Historie

Als die HFBK im Jahr 1907 zum ersten Mal Frauen den Zugang zu ihren Lehrveranstaltungen gewährte, war das ein Novum in der damaligen deutschen Kunstwelt. Frauen durften studieren, aber nur als „Hospitantinnen“ und oft nur in ausgewählten, als „weiblich“ geltenden Disziplinen wie Textilkunst.

Viele von ihnen arbeiteten dennoch hart daran, über diese Rollen hinauszuwachsen. Doch während männliche Künstler ihren Platz in der Kunstgeschichte fanden, gerieten die Frauen häufig in Vergessenheit – nicht, weil ihre Arbeiten weniger wertvoll gewesen wären, sondern weil die Strukturen der Zeit ihnen diese Sichtbarkeit verwehrten.

Diese Ausstellung und die begleitende digitale Publikation, realisiert von Beate Anspach und Julia Mummenhoff, bringen nun Licht in dieses Dunkel. Die Geschichten dieser Frauen zu erzählen, sei ein notwendiger Schritt, um diese historische Leerstelle zu schließen, schreibt Kuratorin Jessen.

Über diese Künstlerinnen erfahren Interessierte in der Ausstellung und in der Online-Publikation mehr: Anni Albers, Alma de l’Aigle, Marianne Amthor, Ruth Bessoudo, Elise Blumann, Jutta Bossard-Krull, Maya Chrusecz, Grete Gross, Elsbeth Köster, Alen Müller-Hellwig, Trude Petri, Marlene Poelzig, Hildi Schmidt Heins und Sophie Taeuber-Arp.

Studentinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Die Künstlerinnen, die in der Ausstellung porträtiert werden, teilen eine Geschichte des Widerstands gegen Barrieren ihrer Zeit. Einige von ihnen schafften es, diese Schranken zu durchbrechen, andere leider nicht. All diese Frauen mussten nicht nur mit den Herausforderungen einer männerdominierten Kunstwelt kämpfen, sondern auch mit den politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts.

Im Fokus stehen die an der Vorgängerinstitution der HFBK Hamburg aktiven Studentinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, deren Werke und Biografien erst in den letzten Jahren entdeckt und aufgearbeitet wurden, und deren Präsenz in der Gesellschaft durch strukturelle Mechanismen beeinträchtigt oder gar verleugnet oder verdrängt wurde.

„Die Neue Frau“ zeigt, wie vielfältig die künstlerischen Ausdrucksformen waren – von Malerei über Architektur und Textilkunst bis hin zu Keramik.

Bewegte Lebensläufe

Die Kunst dieser Frauen ist untrennbar mit den Gegebenheiten ihrer Epoche verbunden. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war eine Zeit der Erneuerung, aber auch des Leids. Für viele der Künstlerinnen bedeuteten die politischen Veränderungen neue Chancen, aber auch Risiken und Hindernisse.

Damit spiegelt die Ausstellung die bewegten Lebensläufe der Künstlerinnen anschaulich wieder: Die 1920er Jahre waren etwa geprägt von avantgardistischen Ansätzen in einer kurzen Phase der Emanzipation und Freiheit.

Dafür steht sinnbildlich auch der Ausstellungstitel „Die Neue Frau“. Diese Bezeichnung beschreibt eine moderne, unabhängige Frau, die traditionelle Geschlechterrollen und gesellschaftliche Erwartungen hinterfragte und veränderte. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde sie ab 1933 ebenso zum Feindbild erklärt, wie der Typus der unabhängigen Künstlerin selbst.

Ein notwendiger Blick in die Vergangenheit

Die ausstellungsbegleitende digitale Publikation entstand in Zusammenarbeit mit Studierenden der Klasse Digitale Grafik der HFBK Hamburg und der HOOU und schafft Raum für weitere Forschung und Diskussion. Sie dokumentiert nicht nur die Werke und Biografien der ausgewählten Künstlerinnen, sondern legt auch den Grundstein für zukünftige Projekte, die die Geschichte dieser und anderer Frauen in der Kunst weiter aufarbeiten.

Die Ausstellung ist noch bis zum 27. Oktober täglich von 14 bis 19 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr, zu sehen – außer montags.

01.10.2024 | Meena Stavesand

Nachhaltigkeit: Mache dich und die Welt fit für die Zukunft

Das Wissen über Nachhaltigkeit und den Klimawandel ermöglicht es uns, Wege zu finden, um besser auf unsere Umwelt aufzupassen und eine Zukunft zu gestalten, die nachhaltig und stark ist. Unsere Lernangebote drehen sich um Abfallwirtschaft, Mobilität, Verkehr, Klimawandel und weitere spannende Themen!

Erneuerbare Kraftstoffe: So fährt die Zukunft

Welche Alternativen gibt es zu fossilen Brennstoffen? Mit dieser und weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich das Lernangebot der TU Hamburg. Wir haben jene Kraftstoffen zusammengetragen, die das Potential haben, traditionelle, erdölbasierte Kraftstoffe abzulösen und so zu einer nachhaltigeren Welt beitragen zu können.

Erneuerbare Kraftstoffe

Erneuerbare Kraftstoffe können bereits heute Kraftstoffe auf Erdölbasis ersetzen. In diesem Lernangebot werden ihre Ausgangsstoffe und Herstellungsverfahren vorgestellt.

BioCycle: Aus Abfall wird Energie

Gemüseschalen würden wir normalerweise wegschmeißen. Doch wir können sie umweltfreundlich nutzen. Das Lernangebot der TU Hamburg erklärt den Ansatz von BioCycle. Dabei wird das, was wir als Abfall betrachten, in etwas Wichtiges verwandelt: in Energie und Nährstoffe. Unser Kurs erläutert dir, wie du gezielt zu Hause deinen Müll für eine weitere Nutzung sortierst, wie gescheite Sammelsysteme aussehen und wie aus Essensresten Biogas und Kompost wird.

BioCycle

Food waste is an important component of the "BioCycle," the cycle from food to food waste and back to food. Through proper sorting at home, efficient collection, and conversion into biogas and compost, we can step towards sustainable and renewable energy self-sufficiency and improved soil quality for agriculture, thus completing the cycle. This course unpacks these processes. Not only will you learn about the BioCycle, but you will also be able to experience what you can personally do to close it efficiently.

„CliMap-HEALTH“: So beeinflusst das Klima unsere Gesundheit

Durch eine interaktive Weltkarte erfährst du, wie Klima und Umwelt unsere Gesundheit beeinflussen. Ohne das Wissen zu gesundheitlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen des Klimawandels ist die langfristigen Wahrung unserer Gesundheit nicht zu bewältigen. Das Lernangebot der HAW Hamburg zieht Fallstudien aus dem Jemen oder von den Fidschi-Insel heran, um mehr über wasserbedingte Krankheiten wie Cholera oder durch Mücken übertragbare Erkrankungen wie dem Zika-Virus zu erfahren.

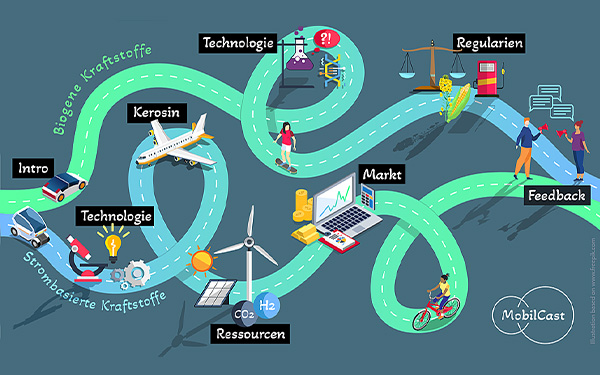

MobilCast: Wandel im Mobilitätssektor

Im Mobilitätssektor wird es in technischer und gesellschaftlicher Hinsicht einen großen Wandel geben. Getrieben wird diese Entwicklung durch Bestrebungen zur Begrenzung von Treibhausgasemissionen, weswegen erneuerbare Energien eine besondere Rolle spielen werden. Der Podcast der TU Hamburg beschäftigt sich mit diesen Entwicklungen im Mobilitätssektor.

MobilCast - Podcast zu »Alternativen Kraftstoffen«

Der Wissenschaftspodcast zum Thema "Alternative Kraftstoffe" - zur technischen Bereitstellung und gesellschaftlichen Bedeutung.

Green Hydrogen: So wichtig ist grüner Wasserstoff

Grüner Wasserstoff ist ein Begriff, der oft auftaucht, wenn es um nachhaltige Energieträger geht. Wie wichtig dieses Green Hydrogen ist, stellt das Lernangebot der TU Hamburg heraus. Darin erfährst du, wie Wasserstoff hergestellt, gespeichert, transportiert und genutzt werden kann und warum grüner Wasserstoff so wichtig für die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare, treibhausgasneutrale Energieträger ist.

Green Hydrogen

Green hydrogen is a key element for a sustainable energy supply. Learn about the production, transportation, storage and use of green hydrogen.

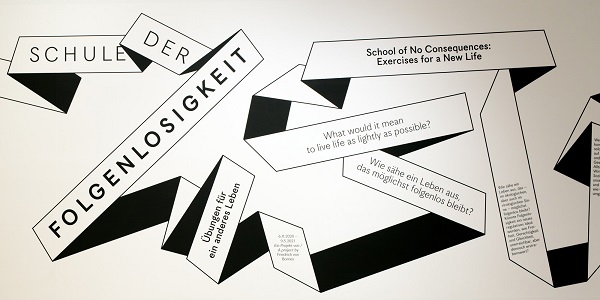

Schule der Folgenlosigkeit: Über den Zustand der Welt nachdenken

Die Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) lädt mit einer App zum spielerischen Selbstversuch ein. Sie richtet sich an alle, die über den Zustand unserer Welt nachdenken und verstehen wollen, wie die eigene Lebenswirklichkeit mit dem Klimawandel, den gesellschaftlichen und politischen Strukturen verbunden ist. Es geht um Aufgaben wie Warten, Entscheidungen abgeben oder Solidarität.

Schule der Folgenlosigkeit

Die Lern-App schafft auf spielerische Weise Situationen, in denen kollaborativ und selbstbestimmt zum Thema Folgenlosigkeit gelernt werden kann.

How to change a running system: Kreatives Storytelling zum Klimawandel

Ein Team aus Wissenschaftler:innen und Selbstständigen aus der Kreativbranche hat sich zusammen getan, um die Story der Energiewende so zu erzählen, dass es Lust macht, sich mit ihr auseinander zu setzen und vielleicht sogar Impulse für das eigene Handeln, in welchem Maße auch immer, zu setzen. Das Lernangebot bündelt den aktuellen Wissensstand mit einem visuellen Konzept, das Spaß machen und Neugier wecken soll.

How To Change A Running System

Wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel aufhalten kann. Ein Projekt zum Thema Energiewende und Klimagerechtigkeitskrise!

RUVIVAL: Ein gesunder Boden ist überlebenswichtig

Boden, Wasser- und Ernährungssicherheit sind stark miteinander verknüpft. Gute Bodenqualität, also ein gesunder Boden, ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Nahrungsmittelproduktion und damit für unser Überleben. Auf immer weniger Fläche lässt sich Nahrung anbauen, während die Zahl der Menschen auf der Erde weiter steigt. Dies bringt eine besondere Herausforderung mit sich, der wir uns stellen müssen. In unserem Lernangebot „RUVIVAL“ zeigen wir Wissenswertes zu Boden, Wasser und auch Ernährung. Es geht dabei um an Anbau von Lebensmitteln, aber auch um den nachhaltigen, ökologischen Hausbau.

RUVIVAL - Den ländlichen Raum beleben

RUVIVAL produziert frei zugängliche E-Learning-Materialien, die sich mit der Wiederherstellung geschädigter Gebiete und der Schaffung neuer, nicht nur bewohnbarer, sondern auch lebenswerter Räume befassen.

Let’s Talk Climate!: Klimawandel als Belastung für die Menschen

Hitze, Extremwetterlagen, vermehrte Allergien, neuartige Infektionskrankheiten – die Bedrohung unserer Gesundheit durch den Klimawandel ist vielschichtig. Die Zunahme heißer Tage über 30 Grad – insbesondere über einen längeren Zeitraum – stellt eine Herausforderung und Belastung für den Menschen dar. Darum spricht das kostenlose Lernangebot Let’s Talk Climate! der HAW Hamburg vorrangig Studierende der Gesundheitswissenschaften und Public Health sowie Studierende beziehungsweise Auszubildende der Gesundheitsversorgungsberufe wie Pflege- bzw. Pflegewissenschaften, Medizin, Physiotherapie in der tertiären Bildung an. Wer den Kurs durchläuft, erwirbt ein grundlegendes Verständnis zu den direkten und indirekten Einflüssen klimatischer Veränderungen auf die menschliche Gesundheit.

Let’s Talk Climate Action! #1 Wissen und Unwissen im Gesundheitswesen

Unser erster Gesprächspartner ist der Projektkoordinator von KlimaGESUND, Prof. Dr. Walter Leal von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Mit ihm habe ich mich zu verschiedenen Klimawandelfolgen auf die Gesundheit der Bevölkerung ausgetauscht und seine verschiedenen Aktivitäten an der Hochschule kennengelernt.

Back to the roots: Zurück zu gesunden Böden

Unsere Agrarlandschaften stehen unter Druck – immer häufiger kommt es zu Bodendegradation, wodurch die natürlichen Funktionen des Bodens, insbesondere seine Filterwirkung, verloren gehen. Die Folge: Die Qualität und Menge unseres Grundwassers nehmen spürbar ab. Doch wie lässt sich dieser negative Trend aufhalten – oder sogar umkehren? In dem Lernangebot „Back to the roots“ der TU Hamburg zeigen wir praxisnahe und wirkungsvolle Maßnahmen auf, mit denen Landwirtinnen und Landwirte, Gärtnerinnen und Gärtner sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger aktiv zum Schutz von Boden und Grundwasser beitragen können.

Back to the Roots: Gesunde Böden regenerieren Wasser

Agrarflächen degradieren zunehmend und verlieren u.a. ihre natürliche Filterfunktion. Dadurch ist die Qualität und Quantität des Grundwassers stark beeinträchtigt. Wie können wir diesen Trend umkehren? Das Lernangebot verfolgt das Ziel, effektive Maßnahmen (Zwischenfrucht, konservierende Bodenbearbeitung und Verbesserung der Bodenbiologie) vorzustellen, die die LandwirtInnen, GärtnerInnen und die Öffentlichkeit auf ihren Feldern und in ihren Gärten umsetzen können, um die Boden- und Grundwasserqualität sowie die Grundwassermenge zu steigern. Hiermit leisten Sie auch einen Beitrag zur Klimafolgenanpassung.

Auf die Ohren: Unsere Podcasts zu dem Thema Nachhaltigkeit

Biogene Kraftstoffe – Technologien

In der ersten Folge der biogenen Kraftstoffe behandeln wir die Technologien, die zur Bereitstellung der Kraftstoffe in den Verkehrssektor verwendet werden. Hierbei wird zwischen konventionellen und fortschrittlichen biogenen Kraftstoffen unterschieden.

Hamburg hOERt ein HOOU! Nachhaltigkeit und Elektromobilität

Christian Friedrich im Gespräch mit Franziska Wolf und Derya Taser, die an dem HOOU Projekt “Digital Learning and E-Mobility” arbeiten.

4208: Ruth Schaldach – Trinkwasser für Alle

Der Klimawandel und die derzeitige Ressourcennutzung führen zu einer Verknappung von Trinkwasser und Ernteerträgen. Die Zusammenhänge zwischen Erosion, Rückgang der Vegetation, Trockenheit, Wasserknappheit, extremen Wetterereignissen und Armut sind komplex und nicht monokausal.

Denkstoff für dich: Unsere Themenwelten

Foto: Meena Stavesand

12.06.2024 | Meena Stavesand

Weltpremieren beim Slam: Von nackten Reitern über zerbrochene Nudeln bis hin zu Mathe in der Musik

Was haben nackte Reiter, zerbrochene Spaghetti und ein Instrument mit nur einer Saite gemeinsam? Sie alle waren Teil des ersten Science-and-Art-Slams der HOOU. Vor mehr als 130 Menschen in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg performten die Wissenschaftler:innen und Kulturschaffenden mit einzigartigen Auftritten.

WELTPREMIERE! Moderator Dr. Ronny Röwert geizte am Abend des 31. Mai nicht mit solchen Superlativen – und das zurecht! Denn nicht nur der Science-art-Art-Slam der Hamburg Open Online University an sich war eine Weltpremiere, auch die Slams waren in ihrer jeweiligen Form und der Zusammensetzung ein exklusives Schauspiel (und werden dies wohl bleiben).

Wissenschaftliche Vielfalt

Den mehr als 130 Besucherinnen und Besuchern bot sich also ein außergewöhnliches Event, das sich insbesondere durch seine wissenschaftliche Vielfalt auszeichnete. Denn wenn die HOOU einen Slam organisiert, dann sollen das Publikum auch etwas lernen – dafür steht die HOOU jedenfalls: Bildung für alle. So lautete also auch das geheime Motto des Abends.

Und so kombinierte das Organisationsteam um Dr. Paula de Oliveira Guglielmi einen Auftritt zu Künstlicher Intelligenz (mit kurzeitigem Internetproblem, das Ronny Röwert und Slammer Franz Vergöhl charmant überbrückten, während seine Slammerkollegin Sophie Heins es schnell löste) mit dem Vocalcoaching von Linda Smailus, bei dem die Hamburgerinnen und Hamburger ihre Stimme trainieren konnten.

Harte Töne, sanfte Töne

Außerdem beeindruckten mit ihren Performances Prof. Dr. Anja Steidinger und Julia Stolba in Trenchcoat und Sonnenbrille – mit Prof. Dr. Nora Sternfeld als Stimme aus dem Off, die über nackte Reiter philosophierten, und Tam Thi Pham mit einem besonderen Instrument – der Dan Bau, die aus nur einer Saite besteht, aber trotzdem einzigartige Töne fabriziert.

Zu vergessen sind aber auch nicht Jan Küchenhof, der mit dem Publikum eine Reise in die Welt der Ideenfindung und Produktentwicklung unternahm, und Vincent Dombrowski, der Musik und Mathematik miteinander verband. Klingt komisch? War aber spannend – auch für Menschen, die weniger mit Zahlen umgehen wollen!

Komplexe Themen simpel heruntergebrochen

Was fehlt? Die zerbrochenen Spaghetti! Und für die sorgte Philip Rose, der am Ende auf den Nudelresten auch den Siegerpokal in die Luft heben konnte. Der Wissenschaftler der HAW brachte dem Publikum die Vielseitigkeit von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff näher – und das war (anders als vielleicht der Begriff an sich) unglaublich interessant. Das lag maßgeblich an Philips humorvoller Art, die Dinge auf ihre Einfachheit herunterzubrechen. Das ist nicht immer die Stärke von Forschenden, die zu einem Thema auch noch promovieren, aber Philip hat das mit Bravour gemeistert – und dafür am Ende den lautesten Applaus eingeheimst.

Natürlich wäre die HOOU nicht die HOOU, wenn auch beim „Applausometer“ Wissenschaft niederschwellig zu sehen gewesen wäre. Goran Lazarevic von der HfMT hatte eigens für den Slam eine Software programmiert, die mithilfe eines Mikrofons sehr genau anzeigte, wie laut der Applaus wirklich war. Und so war auch ohne Zweifel klar, dass sich Philip am Ende durchsetzte – wissenschaftlich belegt!

Leidenschaft für Wissenschaft, Kunst und Kultur

Knappt war es trotzdem. Denn alle Slammer:innen haben eins gezeigt: Sie sind Expert:innen auf ihren Gebieten – und begeistern mit ihrer Leidenschaft für die Wissenschaft, Kunst und Kultur viele Menschen. So auch die über 130 Zuschauerinnen und Zuschauer beim ersten Science-and-Art-Slam der Hamburg Open Online University.

Danke an alle Beteiligten

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Bücherhallen Hamburg als Kooperationspartner, bei Frau Dr. Eva Gümbel, Hamburger Staatsrätin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, die ein Grußwort sprach, bei Moderator Ronny Röwert und natürlich bei den Slammerinnen und Slammern für die vielen Weltpremieren!

Am 30. Mai steigt der erste Science-and-Art-Slam der HOOU. Bild: Bruno Cervera

24.04.2024 | Meena Stavesand

Entdeckt das Unerwartete und kommt zum Science-and-Art-Slam in die Bücherhallen

Lasst euch beim ersten Science-and-Art-Slam der HOOU von der Kreativität und den Innovationen unserer Forschenden und Kulturschaffenden begeistern. Markiert euch den 30. Mai in eurem Kalender und kommt in die Zentralbibliothek der Hamburger Bücherhallen. Es wird unterhaltsam, spannend und überraschend!

Wollt ihr Zeuginnen und Zeugen einer außergewöhnlichen Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst werden? Dann seid ihr beim ersten Science-and-Art-Slam der HOOU genau richtig. In den Räumen der Zentralbibliothek der Hamburger Bücherhallen erwartet euch ein Kaleidoskop der Inspirationen. Ihr könnt Slammerinnen und Slammer erleben, die ihre Forschungen aus der Wissenschaft und ihre Werke aus Kunst und Kultur auf die Bühne bringen und euch mit neuen Eindrücken begeistern.

Dieser Abend ist eine Expedition in die Welt der Kreativität und des Wissens. Forschende und Kulturschaffende unserer Hochschulen entführen euch in ihre ganz eigenen Welten – von den melodischen Klängen Vietnams bis hin zu den Erkenntnissen moderner Materialwissenschaften. Moderiert wird der Slam von Ronny Röwert.

Das erwartet euch beim Slam

Abwechslung wird bei unserem ersten Slam großgeschrieben. Wer am 30. Mai in den Bücherhallen dabei ist, kann folgende Darbietungen live erleben – in dieser Zusammensetzung ist es einmalig:

- Besondere Klänge: Taucht mit Tam Thi Pham von der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) ein in die faszinierende Welt der Dan Bau. Die Dan Bau ist wohl das bedeutendste Instrument aus Vietnam, das mit nur einer Saite unglaubliche Klänge erschaffen kann. Davon könnt ihr euch live überzeugen.

- Moderne Problemlöser: Entdeckt mit Jan Küchenhof von der TU Hamburg innovative Methoden der „Collaborative Ideation“. Teams können dabei gemeinsam kreative Lösungen entwickeln – für die kleinen, aber auch großen Herausforderungen unserer Gesellschaft.

- Kraftvolle Stimme: Erlebt mit Linda Smailus von der HfMT, wie man die Kraft der eigenen Stimme in pädagogischen Kontexten nutzen kann, ohne selbst ein professioneller Sänger zu sein. Ihre Session „Vocalcoaching für Musikpädagog:innen/Audisti“ bietet praktische Übungen.

- Neue Einblicke: Bewundert die Vielseitigkeit von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff durch die Augen von Philip Rose der HAW Hamburg. Er ist ein Pionier auf dem Gebiet der Materialwissenschaften.

- Musik und Mathe: Lasst euch von Vincent Dombrowski von der HfMT in die Welt der microtonalen Musik auf dem Saxofon entführen, eine Reise von Intuition und Gefühlen hin zu Berechnung und Präzision.

- Kunst auf der Bühne: Die Inglourious Art Mediators von der Hochschule für bildende Künste (HFBK) performen „Nackte Reiter“. Mit dabei sind Prof. Dr. Nora Sternfeld, Prof. Dr. Anja Steidinger und Julia Stolba.

- Prompten im Studium: Sophie Heins und Franz Vergöhl von der HafenCity University entführen euch in die aufregende Welt der künstlichen Intelligenz mit ihrem „Prompt Battle: KI im Studium nutzen“.

Mit diesem Event möchte die HOOU in Kooperation mit den Bücherhallen einen Ort schaffen, an dem Kreativität, Innovation und Neugierde aufeinandertreffen und der Austausch zwischen Forschenden, Kunstschaffenden und der breiten Gesellschaft gefördert wird. Wir freuen uns auch, dass Frau Dr. Eva Gümbel, Hamburger Staatsrätin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, ein Grußwort sprechen wird.

Programmablauf:

17:30 Uhr: Herzliche Begrüßung

17:40 Uhr: Grußwort von Dr. Eva Gümbel, Hamburger Staatsrätin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

18:00 Uhr: Erster Slam-Slot

18:45 Uhr: Pause

19:00 Uhr: Zweiter Slam-Slot

19:45 Uhr: Das Urteil zählt – die Publikumsabstimmung

20:30 Uhr: Preisverleihung, Abschluss und Verabschiedung

Hier meldet ihr euch an

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist notwendig. Die Tickets sind begrenzt. Melde dich daher bitte bis zum 29. Mai an, um dir deinen Platz zu sichern.

Entscheidet mit!

Erlebt, wie Forschende und Kulturschaffende ihre Leidenschaft und Expertise in einem spannenden Wettbewerb präsentieren. Und eure Stimme zählt – helft mit, zu entscheiden, wer den Slam gewinnt! Seid Teil dieser einzigartigen Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst. Wir freuen uns auf euch!

Chthuluzän der Kunstpodcast

22.11.2023 | hoouadmin

Das Chthuluzän: Podcast beschreibt Utopie über eine neue Art des Zusammenlebens

Die Studierenden der HFBK haben sich mit einem komplexen Thema beschäftigt. In ihrem Podcast „Das Chtuluzäen“ geht es um eine fiktive Welt mit einer neuen Grundordnung. Der Mensch ist dabei nicht mehr physisch anwesend. Es ist ein Konzept des Zusammenlebens aller Lebewesens, die eine neue Ordnung bilden. Auslöser für diese Überlegungen ist ein viel diskutierter Text von Donna Haraway. Die Studierenden haben aus ihren Diskussionen den fünfteiligen Podcast kreiert. Was es damit auf sich hat.

Das Chthuluzän, dieses unaussprechliche Wort, ist ein Neologismus, der auf der Vorstellung eines hypothetischen Zeitalters nach dem Anthropozän beruht. Es geht um ein ethisches und utopisches Konzept des Zusammenlebens aller Lebewesen, die gemeinsam eine zukünftige Welt erschaffen. Zu diesem Thema hat die Hochschule für Bildende Künste (HFBK) einen gleichnamigen Podcast veröffentlicht.

Donna Haraway über eine fiktive Welt, in der Menschen physisch nicht anwesend sind

Die Grundlage für den Podcast ist der Text von Donna Haraway „Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän.“ Die Studierenden der HFBK Hamburg beschäftigten sich im Sommersemester 2023 mit dieser fiktiven Welt, in dem der Mensch – zumindest physisch – nicht mehr anwesend ist. Sie kontextualisierten, diskutierten und gaben mit ihren Stimmen, Soundcollagen und Musik schließlich ihren Gedanken zu dem Thema einen Rahmen. Herausgekommen dabei ist auch ein fünfteiliger Podcast. Darin setzen sich die Studierenden Mia Luca Sengelmann Marko Liepelt Mo Walker Dara Louma, Nino Vela und Alexander Vasili mit Stephan Schmitt-Regelmann und Prof. Friedrich von Borries mit den Thesen und Gedanken der Wissenschaftlerin auseinander.

Im Zentrum steht nicht der Mensch

Donna Haraway, Naturwissenschaftlerin und Feministin, beschreibt in ihrem Buch, erschienen 2016, eine Zukunft, die einen krassen Perspektivwechsel voraussetzt: Im Zentrum des neuen Zeitalters steht eben nicht der Mensch, sondern das Leben anderer Arten und Kreaturen, seien es Oktopusse, Korallen oder Spinnen. Und nicht nur das: Es sollen neue Beziehungen entstehen, quer zu Vorstellungen biologischer Verwandtschaft. Im Zuge dessen setzt sich Haraway auch mit dem Klimawandel auseinander. Es ist ein Buch, dass nicht nur bei den Studierenden der HFBK für Unruhe gesorgt hat.

Alle Individuen in einem harmonischen Miteinander

In der ersten Folge des Podcasts wird man in das Thema eingestimmt. Luca Sengelmann spricht in einem poetischen Monolog über Sprechen und Zuhören, über die Bestandteile der Flora und Fauna und wie diese in ihren einzelnen Bestandteilen wirken. Marko Liepelt hingegen stellt einer KI Fragen zu dieser neuen Zukunft. Diese antwortet mit einer Kinder-, Frauen- oder Männerstimme. Die KI versucht Mut zu machen und zu beschreiben, welche Vorteile ein Planet hat, in der alle Stimmen, alle Individuen in einem harmonischen Miteinander existieren – ohne dass der Mensch physisch anwesend ist. Er muss sich in friedlicher Koexistenz mit allen Lebewesen verbinden. Die physischen Erfahrungen, die dem Menschen ja so wichtig scheint, können durch virtuelle Welten ersetz werden. Damit können aber alle anderen Lebewesen weiter ungehindert existieren und sich entfalten.

Natürlich hat diese neue Welt auch Auswirkungen auf die Musik. Bereits jetzt gibt es Studien zu Auswirkungen von spezifischen Musikrichtungen auf Insekten, Hunde oder Affen. Wie könnte explizit für Tiere komponierte Musik sich anhören? Dieser Frage ist Mo Walker in der dritten Folge des Podcastes auf den Grund gegangen.

Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema

In jeder wissenschaftlichen Auseinandersetzung darf auch eine Kritik und die sich entfesselnde Diskussion nicht fehlen. In Folge vier spüren Dara Louma und Nino Vela den Kernbegriffen des Diskurses nach und erfinden ein neues Wort, das ein utopisches Lebenskonzept beschreibt: das Utopolouszän. In Folge fünf erfolgt dann eine Abschlussdiskussion an einem fiktiven Lagerfeuer mit allen Beteiligten des Podcasts.

Text: Miriam Schmidt

Titelbild: Maximilian Glas

27.10.2023 | hoouadmin

Nutze diesen Tag und erzähle eine Geschichte – mit ChatGPT und unserem Lernangebot

Heute – am 27. Oktober – wird vor allem in Großbritannien der Erzähl-eine-Geschichte-Tag gefeiert. Und welche Jahreszeit wäre besser geeignet, um sich mit den Themen Geschichten, Märchen und Fantasiewelten zu beschäftigen, als der Herbst?

Mündliche Überlieferungen sind die älteste Form der Unterhaltung. Unterhaltung im Sinne der Kommunikation und der Aufrechterhaltung eines gesellschaftlichen Gedächtnisses auf der einen Seite, jedoch auch im Sinne von Zeitvertreib auf der anderen Seite. Uralte Götter- und Heldensagen, Zaubermärchen und Legenden bereichern bis heute unseren Alltag und unsere Sprache. Thor, der Donnergott, hat es nicht nur geschafft, dass wir jeden vierten Tag der Woche seines Namens gedenken. Seit einigen Jahren besetzt er zusätzlich in regelmäßigen Abständen unsere Kinoleinwände. Der gute Mann hält sich seit 1500 Jahren in unserem Gedächtnis!

Nach der Keilschrift kommen Feder und Tinte – und heute tippen wir

Vor etwa 5000 Jahren beginnt die Geschichte der Schrift. Dies war der Startschuss für die Bewahrung von Göttergeschichten und noch viel älteren mündlichen Überlieferungen. Seitdem ist viel passiert: Aus geritzter eckiger Keilschrift wurden im Laufe der Zeit mit Feder und Tinte geschwungene Buchstaben. Heute tippen wir auf der Tastatur und automatische Transkriptionssoftware lässt gesprochenes Wort auf unsere Bildschirme schreiben. Auch die Entstehung von Geschichten, Anekdoten, Handlungen und Co. ist heute eine andere. Nicht umsonst streiken die Autor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood wegen veränderten Arbeitsbedingungen.

Geschichten zu entwickeln und zu erzählen, ist ununterbrochen ein wesentlicher Baustein der Menschheitsgeschichte. In diesem Kontext möchten wir ein Angebot der HOOU vorstellen.

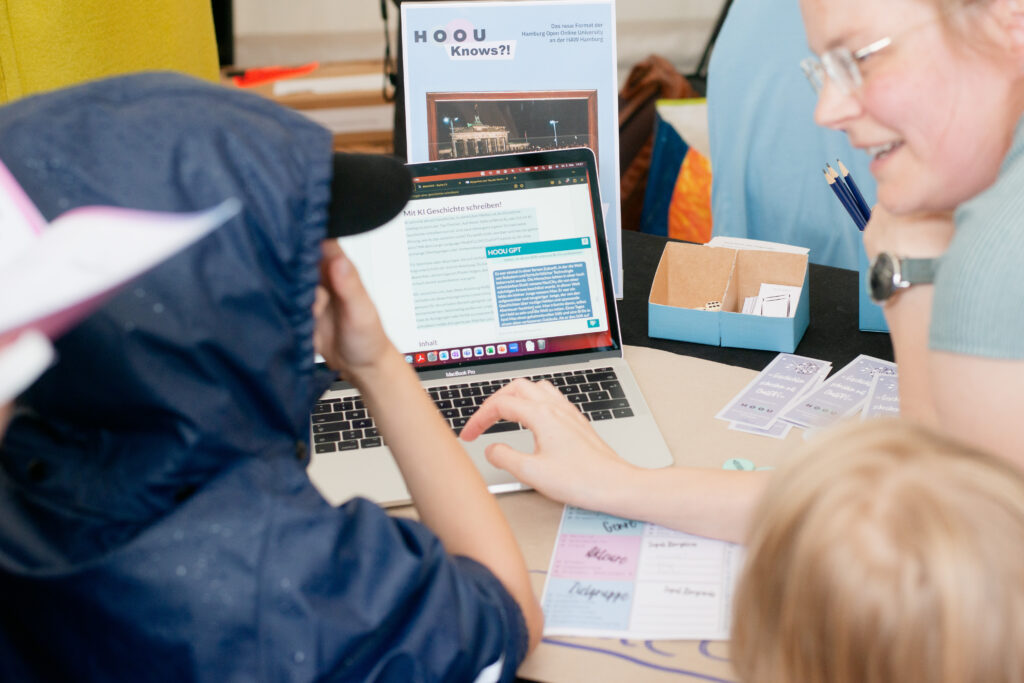

Aktuell schreibt Künstliche Intelligenz (KI) selbst Geschichte. In sämtlichen Medien ist KI eines der Top-Themen. Aus diesem Grund entwickelt die HAW Hamburg ein neues Angebot für die HOOU-Lernplattform. Es richtet sich an Schüler:innen und Lehrende, die das Thema KI auf spielerische Weise in ihren Unterricht integrieren möchten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für ChatGPT

Mit dem Lernangebot können Schüler:innen ihre ganz eigene Geschichte entwickeln. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt, wie dies – mit und ohne initiale Idee für eine Story – in Zusammenarbeit mit dem KI-Sprach-Tool ChatGPT funktioniert. Dafür existieren zusätzliche Hilfestellungen zur Anregung der eigenen Fantasie und viele Inspirationsquellen. Die Anleitung soll ein Leitfaden zur Orientierung sein. Gewünscht ist zudem ein freies und kreatives Ausprobieren, ein Austesten dessen, was geht und wo es aktuell mit dem Large-Language-Modell ChatGPT eventuell noch hapert.

Um das Angebot ganz ohne Sicherheitsbedenken ausprobieren zu können, ist der Chatbot für die nächste Zeit sogar direkt auf der Seite testbar. Ganz ohne Anmeldung und somit ohne Kontaktdaten hinterlassen zu müssen.

Testrunden zum wachsenden Lernangebot

Hierfür möchten die Entwickler:innen des HOOU-Angebotes möglichst viel Feedback von Teilnehmenden sammeln und dieses in das endgültige Produkt einfließen lassen. Erste Testrunden fanden im Juni am deutschlandweiten Digitaltag sowie zum Bürgerfest am 2. und 3. Oktober in Hamburg statt. Bei den Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit flanierten rund 700.000 Interessierte rund um die Binnenalster und informierten sich zum Motto „Horizonte öffnen“. Horizonte zu öffnen, beinhaltet für die HOOU nicht nur Bildung für alle zu öffnen, sondern diese auch für jeden Menschen zugänglich zu machen.

HOOU präsentiert sich auf dem Bürgerfest

Aus diesem Grund war die Hamburg Open Online University mit einem Stand beim Bürgerfest mit dabei. Die HOOU stellte sich vor und zeigte, was es auf der Lernplattform alles zu erleben gibt. Neben dem Angebot der HAW Hamburg zu „Geschichten schreiben mit ChatGPT“ konnten mit der HfMT ungewöhnliche Instrumente wie das Đàn bầu ausprobiert und sich darüber informiert werden, wie Inklusion in der Musikpädagogik stattfinden kann. Mit der TUHH wurde Mechanik hautnah erlebbar und auch ein kniffeliges Müll-Sortier-Spiel im Rahmen der WATTwanderungen stieß auf großes Interesse.

Fantastische Geschichten vom Bürgerfest

Mit unserem Angebot „Geschichten schreiben mit ChatGPT“ erlebten wir am Bürgerfest magische Welten und abenteuerlustige Helden. Wir lernten zum Beispiel lyrisch veranlagte Androiden kennen, die unsere Welt mit magischen Gedichten retteten. Fantastisch wurde es hingegen mit einem Telefon, das mit Tieren sprechen konnte. Mit den Sonnensuchern, einer Gruppe von Jugendlichen, befreiten wir unser Zentralgestirn vor einem bösen Zauber und mit magischen Stiften und Wünsche erfüllenden Würfeln gingen wir auf Streifzug.

Wir wurden von einem KI-Programm (wie passend!) bedroht, welches Gedanken und Gefühle der Menschen manipulierte und waren mit einer außerirdischen Zivilisation namens Corona konfrontiert, die uns einen gewaltigen Sonnensturm auf die Erde jagte und flogen unbeschadet zum Planeten Xylon-7. Eine durch die Zeit wandernde Frau hatte jedoch weniger Glück: Ihre Zeitreisebrille ließ sie immer älter werden. Aber auch den Menschen, die ihre Körper in holografische Projektionen hochluden, erging es nicht viel besser: Sie wurden Opfer eines Hackerangriffs.

Dennoch: Schlussendlich, nach all diesen abwechslungsreichen Abenteuern, freuten wir uns immer über ein glückliches Happy End, die Rettung der Welt und das Fortbestehen der Menschheit.

Unser Lernangebot vor Live-Publikum in Bonn

Anfang November findet eine dritte Testrunde zum Lernangebot „Geschichten schreiben mit ChatGPT“ mit Live-Publikum statt. Am 8. und 9. November wird die HAW Hamburg in Bonn beim DIGITAL@School Campus 2023 – Digitale Welten zum Anfassen mit vertreten sein. Das Ziel ist es, das Angebot zusammen mit Schüler:innen weiter auszutesten, zu verbessern und anzupassen.

Text: Dr. Nicole Hagen

25.08.2023 | HOOU

Was bedeutet das Chthuluzän für uns?

Aleksander Vasili reflektiert mit den Kommiliton*innen in der abschließenden Folge ihre Positionen zu Donna Haraways Chthuluzän – eine Diskussion zur Abschlusspräsentation des Seminars.

Shownotes:

„Bildquellen für Logo [M]:

„Lion‘s mane yellyfish“ von W. Carter, CC0-Lizenz, via Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lion%27s_mane_jellyfish_in_Gullmarn_fjord_at_Sämstad_2.jpg

„Blue Marble (Apollo 17)” von Nasa/JSC, public domain, via Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apollo_17_Full_Earth_photo.jpg

„Gymnosperm Leaves (Single Needled Pinus)” von Berkshire Community College, CC0-Lizenz, via Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gymnosperm_Leaves_Single_Needled_Pinus_(36445773426).jpg

„Human Lymphocyte” von Dr. Triche/National Cancer Institute, public domain, via Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg”

25.08.2023 | HOOU

Ideologiekritik im Raumklang

Dara Louma und Nino Vela stellen Kernbegriffe des Diskurses in dreidimensionale Soundscapes und kritisieren ihre dystopischen Aspekte, dann stellen sie diesen einen eigenen, hoffnungsvollen Begriff mit utopischem Soundscape entgegen.

Shownotes:

{ DAS UTOPOLOUSZÄN }

Der im Jahr 2023 in diesem Werk von Dara Louma und Nino Vela vorgeschlagene Begriff skizziert ein für alle Lebewesen utopisches Konzept.

„Utopolouszän“ bedeutet „Konstante utopische Veränderung für Alle“ (auf griechisch: Συνεχής ουτοπική αλλαγή για όλους)

Der Begriff „Utopolouszän“ (auf Englisch: „Utopolouscene“) komprimiert diese Bedeutung und ist zusammengesetzt aus dem griechischen „ουτοπ(ική)“ und „όλους“.

{ LINKS }

// Zusammentragung und Kategorisierung der verschiedenen Begriffe für unser Zeitalter //

Chwałczyk, Franciszek, „Around the Anthropocene in Eighty Names—Considering the

Urbanocene” (2020), in: Sustainability,May 2020 DOI: 10.3390/su12114458

https://www.researchgate.net/publication/341842603

// Informationen zum Chthuluzän //https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/Record/1755782292

Haraway, Donna, “Staying with the Trouble”(2016, Duke University Press)

|Englisch

https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/Record/1755782292

Haraway, Donna, “Unruhig bleiben: die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän“(2018, Campus)

|Deutsch

https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/Record/1004896158

Kernkapitel des Buches im Web frei lesbar:

Auf Englisch:

https://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/environmental_humanities2015-haraway-159-65.pdf

(Haraway, Donna, “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making

Kin”(2015), in: Environmental Humanities, vol. 6, 2015, S. 159-165)

Auf Deutsch (als leicht bearbeitete Übersetzung):

https://lesen.oya-online.de/texte/3149-verwandt-im-chthuluzaen.html

Zitierte Artikel:

https://lesen.oya-online.de/texte/3149-verwandt-im-chthuluzaen.html

https://www.teilzeithelden.de/2021/03/29/nazi-ufos-ueber-den-bergen-des-wahnsinns-derrassismus-des-h-p-lovecraft-und-das-rollenspiel

https://www.deutschelovecraftgesellschaft.de/lovecraft/rassismus

https://taz.de/Schoener-Schrecken/!1796759

https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/mein-liebster-antisemit