Schlagwort: OER

Bild: Wolfgang Weiser / Pexels

11.12.2024 | Meena Stavesand

Wer bringt was wohin? Die erstaunliche Logistik hinter unseren Paketen und Produkten

Ob Online-Shopping oder volle Supermarktregale – ohne moderne Logistik läuft nichts mehr in unserer globalisierten Welt. Logistische Prozesse stecken in jeder Paketlieferung und hinter jedem verfügbaren Produkt. Doch die Branche steht vor Veränderungen: Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, neue Technologien wie künstliche Intelligenz revolutionieren die Abläufe. Wie funktioniert dieses komplexe System eigentlich und vor welchen Herausforderungen steht es in Zeiten von Klimawandel und Digitalisierung?

Wir haben mit Prof. Dr. Heike Flämig, Professorin für Transportketten und Logistik an der Technischen Universität Hamburg, und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Ineke Jäger über die Definition von Logistik und die Herausforderungen der Branche gesprochen. Außerdem wagen wir einen Blick in die Zukunft. Doch wie sieht eigentlich eine ideale Lieferkette aus? Das erfahren Interessierte in dem passenden englischsprachigen Lernangebot „MoGoLo“ der TU Hamburg.

Was ist Logistik und wo kann man sie erleben?

Logistik umfasst die Planung, Steuerung, Kontrolle und Durchführung aller materiellen, energetischen und informationsbezogenen Abläufe, die nötig sind, um ein Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung zu erbringen. Dabei berücksichtigt sie wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele.

Logistik findet an vielen verschiedenen Orten statt, die durch feste oder bewegliche Knotenpunkte miteinander verbunden sind: Im Einzelhandel steuert sie die Lieferketten, damit die Regale gefüllt bleiben. Bei Paketdiensten kümmert sie sich um die Paketbearbeitung, Touren- und Routenplanung sowie um die Sendungsverfolgung. In Produktionsbetrieben sorgt sie dafür, dass alle benötigten Materialien in den Fabriken bereitstehen, um die Produkte zu fertigen.

An Flughäfen und Häfen wird internationale Logistik bei der Abfertigung von Gepäck, Fracht und der Organisation von Zollprozessen sichtbar. Im Gesundheitswesen gewährleistet sie die zuverlässige Lieferung von Medikamenten und Geräten. Als Nachschubwesen ist sie im Militär unverzichtbar. In Krisensituationen ist Logistik entscheidend für die schnelle Verteilung von Hilfsgütern und die Koordination von Rettungseinsätzen.

Warum ist eine gut funktionierende Mobilität von Gütern in unserer Gesellschaft so entscheidend?

Eine gut funktionierende Gütermobilität macht erst eine effiziente räumliche Arbeitsteilung möglich. Besonders die internationale Logistik ist wichtig für den wirtschaftlichen Wohlstand. Sie stellt sicher, dass die Materialien (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe) und Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um wettbewerbsfähig wirtschaften zu können. Verlässliche Lieferketten sind Voraussetzung, um die Kundenerwartungen zu erfüllen. Sie sichert die Versorgung, indem Waren des täglichen Bedarfs jederzeit verfügbar sind. Gleichzeitig kümmert sie sich um die Entsorgung bis hin zur Kreislaufwirtschaft.

Globalisierung und wirtschaftliche Vielfalt durch internationalen Handel wären ohne funktionierende Gütermobilität nicht möglich. Technischer Fortschritt und Innovationen verbessern die Logistiksysteme oder führen zu neuen Lösungen. Zudem trägt gut geplante Logistik dazu bei, vor allem die Umweltbelastung durch den Güterverkehr zu minimieren und damit nachhaltiger zu werden.

MoGoLo - Mobility of Goods and Logistics Systems

The sections of „MoGoLo“ (Mobility of Goods and Logistics Systems) are dealing with the different transport systems road, rail, inland waterway, waterway and air such as the sustainable dimensions of goods movement.

Was sind die besonderen Herausforderungen, wenn unterschiedliche Verkehrsträger wie Straße, Schiene, Wasser und Luft kombiniert werden?

Die Kombination verschiedener Verkehrsträger bringt Herausforderungen beim Management der Übergangspunkte mit sich, da der Wechsel der Güter zwischen den Transportmitteln reibungslos erfolgen muss, um Verzögerungen oder Verluste zu vermeiden. Die Planung ist komplex, da optimale Routen und Zeitpläne unter Berücksichtigung der Kosten entwickelt werden müssen, die auch flexibel genug sind, um auf unerwartete Ereignisse zu reagieren.

Jeder Verkehrsträger hat seine eigene spezielle Infrastruktur und Ausstattung, wie Schienennetze, Häfen oder Terminals. Da sehr spezielles Fachwissen erforderlich ist, müssen die einzelnen Verkehrsträger bei Entwicklung, Wartung und Betrieb eng zusammenarbeiten.

Hinzu kommen unterschiedliche Vorschriften bei den Verkehrsträgern, etwa hinsichtlich Sicherheits- oder Umweltauflagen, die bei kombinierten Transporten beachtet werden müssen. Nachhaltigkeitsaspekte erfordern strategische Überlegungen, wie die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsträger ohne Verringerung des Servicelevels realisiert werden können. Bisher sind die IT- und Informationssysteme wenig miteinander vernetzt, so dass eine hohe Transparenz entlang der gesamten intermodalen Lieferkette nur durch eine intensive Zusammenarbeit möglich ist.

Wo gibt es im aktuellen System Verbesserungen und wie sehen Innovationen aus?

Digitale Technologien wie künstliche Intelligenz und das Internet of Things (IoT) verbessern die Logistik durch genauere Vorhersagen und optimierte Routen- und Tourenplanung, was zu schnelleren und kostengünstigeren Abläufen führt. Die optimierten und automatisierten Prozesse erleichtern die Arbeit und füllen Lücken, beispielsweise wenn nicht genügend Fahrpersonal verfügbar ist.

Nachhaltige Transportlösungen umfassen den Einsatz von Elektrolastwagen und alternativen Kraftstoffen und verringern die Umweltbelastung des Transports. Über digitale Plattformen können Unternehmen ihre Logistikressourcen effizienter teilen, und eine gemeinsame Nutzung verbessert die Auslastung der Transportmittel.

Automatisierte Umschlagssysteme an Knotenpunkten oder auch die digitale Kupplung zwischen Fahrzeugen auf der Bahn oder der Straße erhöhen die Effizienz, indem sie den Übergang zwischen Verkehrsträgern beschleunigen.

Die Echtzeit-Überwachung von Gütern steigert die Transparenz in der Lieferkette und ermöglicht schnellere Reaktionen auf Störungen. Die beste Logistik findet nicht statt – so bietet der Einsatz von moderner Fertigung und 3D-Druck die Möglichkeit, Produkte näher am Endverbraucher herzustellen und lange Transportwege zu vermeiden. Schließlich erlauben anpassungsfähige Logistikketten durch agile Managementmethoden eine flexible Anpassung an veränderte Marktbedingungen oder unerwartete Ereignisse und machen sie widerstandsfähiger.

20

Über 20 Prozent der Treibhausgase entstehen durch Transporte.

Welche Rolle spielen Klimawandel und Nachhaltigkeit?

Der Klimawandel und die Notwendigkeit nachhaltiger Praktiken sind für die Logistik sehr wichtig. Über 20 Prozent der Treibhausgase entstehen durch Transporte. Die Folgen des Klimawandels, wie Überflutungen oder Stürme, führen zu Beeinträchtigungen oder sogar Ausfällen von Teilen der Verkehrssysteme. Deshalb überprüfen Unternehmen ihre Lieferketten auf Widerstandsfähigkeit sowie Umwelt- und Umfeldverträglichkeit. Durch die Pflicht zur Berichterstattung steigt besonders der Druck auf transportintensive Branchen, nach Alternativen zu suchen.

Verschärfte Umweltvorschriften weltweit bewegen Firmen dazu, ihre Umweltbelastung zu minimieren und umweltverträgliche Technologien einzuführen, wie zum Beispiel kürzere Lieferketten und umweltfreundliche Verpackungen. Diese Anforderungen fördern Innovationen und Investitionen in erneuerbare Energien und effiziente Transport-, Umschlags- und Lagertechnologien. Nachhaltige Logistik zielt darauf ab, mit Ressourcen sparsam umzugehen, Abfall zu minimieren und die Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.

Blick zurück: Welche Rolle spielten bei der Logistik gesellschaftsverändernde Phänomene wie das Internet im Vergleich zu einer Zeit ohne Amazon, Temu und Co.?

Die Logistik wurde durch viele gesellschaftliche Veränderungen geprägt, vor allem durch einen Wandel in der Wahrnehmung. Früher sind erst durch Handel und Logistik Städte entstanden. In den 1990er Jahren wurde die Logistik zunehmend aus den Ballungsräumen verdrängt, um die negativen Folgen für Mensch und Umwelt auszulagern. Dabei wurde kaum beachtet, dass letztlich jeder Standort ver- und entsorgt werden muss.

Mit dem Einzug des Internets in jeden Haushalt wurde der direkte Verkauf von Produkten an Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich einfacher. Der sich wandelnde Umgang in der Gesellschaft mit Zeit beeinflusst auch die Logistik stark. Der Zeitwettbewerb führte zu höheren Kundenerwartungen an schnelle Lieferungen und genaue Zustellinformationen. Dies wirft auch die Frage nach logistischen Standorten neu auf. Um sehr kurze Lieferzeiten bei gleichzeitig steigenden Umweltauflagen gewährleisten zu können, werden nun wieder logistische Knoten, meist in kleinerem Maßstab, in den Ballungsräumen aufgebaut.

Gleichzeitig verschwanden räumliche Grenzen. Wie Menschen sind auch Güter inzwischen weltweit unterwegs. Der Online-Handel macht dies einfacher.

Durch verstärkte Automatisierung und datengestützte Entscheidungsfindung wird die Effizienz der Logistiksysteme gesteigert. Auf die Individualisierung der Gesellschaft reagieren Unternehmen mit personifizierten Angeboten und einfachen Rückgabeprozessen. Dafür sind erhebliche Anpassungen der logistischen Prozesse nötig, um die so genannte „Customer Journey“ nahtlos zu gewährleisten.

Um wirklich zukunftsfähig zu werden, müssen wir heute in die Infrastruktur für digitale und automatisierte Technologien investieren, die selbstständige Prozesse ermöglichen, die Aus- und Weiterbildung der Arbeitskräfte vorantreiben und vor allem Umweltschutz in die Unternehmensstrategien einbauen.Prof. Dr. Heike Flämig, Technische Universität Hamburg

Blick in die Zukunft: Wie könnte die Logistik in 20 Jahren aussehen und welche Herausforderungen sollten wir heute schon angehen, um zukunftsfähig zu sein?

In 20 Jahren könnte die Logistik durch den technischen Fortschritt noch stärker automatisiert und digitalisiert sein. Es könnte vollautomatische Läger mit effizientem Warenumschlag geben, mit selbstfahrenden Fahrzeugen und Drohnen für den Gütertransport je nach Einsatzgebiet. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen könnten Prozesse in Echtzeit verbessern und Nachfrageschwankungen genauer vorhersagen.

Nachhaltige Technologien werden noch wichtiger werden, wobei besonders der emissionsfreie Elektroantrieb eine zentrale Rolle spielen wird. Die Bauweise der Transport-, Umschlags- und Lagertechnik folgt schon jetzt oft dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft für eine effiziente Ressourcennutzung – zum Beispiel bei den Gabelstaplern.

Um wirklich zukunftsfähig zu werden, müssen wir heute in die Infrastruktur für digitale und automatisierte Technologien investieren, die selbstständige Prozesse ermöglichen, die Aus- und Weiterbildung der Arbeitskräfte vorantreiben und vor allem Umweltschutz in die Unternehmensstrategien einbauen. Wichtig ist auch, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten durch kollaborative und agile Managementmethoden zu stärken, um auf globale Krisen besser reagieren zu können.

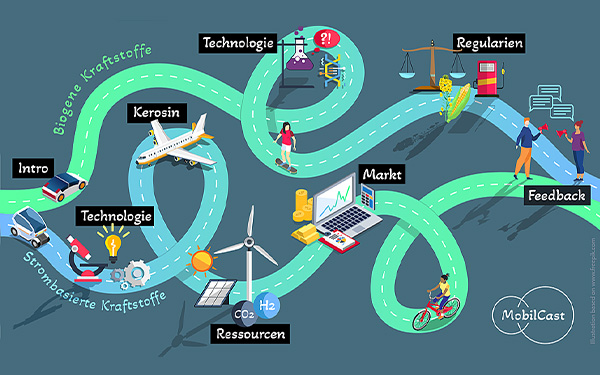

Ihr habt das Lernangebot „MoGoLo“ umgesetzt, von dem es nun eine Neuveröffentlichung gibt. Was kann ich mit „MoGoLo“ lernen?

Das Lernangebot MoGoLo (ausgeschrieben „Mobility of Goods and Logistics“) besteht aus drei wichtigen Bereichen. Der erste Teil „Global Supply Chain and Logistics“ bietet eine grundlegende Einführung in das Thema und erklärt die wichtigsten Begriffe. Darauf folgt der Teil „Conceptual System Model of Transport and Traffic“, der als Grundlage für die nächsten fünf Kapitel dient, die sich mit verschiedenen Transportsystemen befassen.

Die Kapitel über „Road, Rail, Inland Waterway, Maritime und Air Transport System“ können entweder in der vorgeschlagenen Reihenfolge oder einzeln durchgearbeitet werden. Jedes Transportsystem wird einheitlich dargestellt und mit den zuvor erklärten Elementen des Systemmodells veranschaulicht.

Der letzte Teil „Sustainable Dimensions in Goods Movement“ beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit im Güterverkehr und zeigt, wie man die negativen Umweltauswirkungen des Transports verringern kann. Dabei wird Nachhaltigkeit nicht nur anhand des Drei-Säulen-Modells erklärt, sondern auch die wichtige vierte Dimension von Kultur und Werten eingeführt. Anhand der Struktur des Systemmodells, seiner Elemente und Beziehungen wird deren Einfluss auf die ökologische Nachhaltigkeit genauer untersucht.

Insgesamt bietet das Lernangebot eine umfassende Einführung in die Logistik mit Fokus auf verschiedene Transportsysteme und wichtige Nachhaltigkeitsaspekte.

Über Prof. Dr. Heike Flämig und Ineke Jäger

Pro. Dr.-Ing. Heike Flämig hat die Professur für Transportketten und Logistik an der Technischen Universität Hamburg. Sie ist Sprecherin des TUHH – Forschungsschwerpunkts „Logistics Management and Technology“.

Ineke Jäger ist seit 2023 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Hamburg tätig und betreut das Lernangebot MoGoLo. Außerdem ist sie in weiteren Projekten aktiv die sich mit der Implementierung neuer Logistikkonzepte und deren Wirkungen auf die Nachhaltigkeit befassen.

01.10.2024 | Meena Stavesand

Nachhaltigkeit: Mache dich und die Welt fit für die Zukunft

Das Wissen über Nachhaltigkeit und den Klimawandel ermöglicht es uns, Wege zu finden, um besser auf unsere Umwelt aufzupassen und eine Zukunft zu gestalten, die nachhaltig und stark ist. Unsere Lernangebote drehen sich um Abfallwirtschaft, Mobilität, Verkehr, Klimawandel und weitere spannende Themen!

Erneuerbare Kraftstoffe: So fährt die Zukunft

Welche Alternativen gibt es zu fossilen Brennstoffen? Mit dieser und weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich das Lernangebot der TU Hamburg. Wir haben jene Kraftstoffen zusammengetragen, die das Potential haben, traditionelle, erdölbasierte Kraftstoffe abzulösen und so zu einer nachhaltigeren Welt beitragen zu können.

Erneuerbare Kraftstoffe

Erneuerbare Kraftstoffe können bereits heute Kraftstoffe auf Erdölbasis ersetzen. In diesem Lernangebot werden ihre Ausgangsstoffe und Herstellungsverfahren vorgestellt.

BioCycle: Aus Abfall wird Energie

Gemüseschalen würden wir normalerweise wegschmeißen. Doch wir können sie umweltfreundlich nutzen. Das Lernangebot der TU Hamburg erklärt den Ansatz von BioCycle. Dabei wird das, was wir als Abfall betrachten, in etwas Wichtiges verwandelt: in Energie und Nährstoffe. Unser Kurs erläutert dir, wie du gezielt zu Hause deinen Müll für eine weitere Nutzung sortierst, wie gescheite Sammelsysteme aussehen und wie aus Essensresten Biogas und Kompost wird.

BioCycle

Food waste is an important component of the "BioCycle," the cycle from food to food waste and back to food. Through proper sorting at home, efficient collection, and conversion into biogas and compost, we can step towards sustainable and renewable energy self-sufficiency and improved soil quality for agriculture, thus completing the cycle. This course unpacks these processes. Not only will you learn about the BioCycle, but you will also be able to experience what you can personally do to close it efficiently.

„CliMap-HEALTH“: So beeinflusst das Klima unsere Gesundheit

Durch eine interaktive Weltkarte erfährst du, wie Klima und Umwelt unsere Gesundheit beeinflussen. Ohne das Wissen zu gesundheitlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen des Klimawandels ist die langfristigen Wahrung unserer Gesundheit nicht zu bewältigen. Das Lernangebot der HAW Hamburg zieht Fallstudien aus dem Jemen oder von den Fidschi-Insel heran, um mehr über wasserbedingte Krankheiten wie Cholera oder durch Mücken übertragbare Erkrankungen wie dem Zika-Virus zu erfahren.

MobilCast: Wandel im Mobilitätssektor

Im Mobilitätssektor wird es in technischer und gesellschaftlicher Hinsicht einen großen Wandel geben. Getrieben wird diese Entwicklung durch Bestrebungen zur Begrenzung von Treibhausgasemissionen, weswegen erneuerbare Energien eine besondere Rolle spielen werden. Der Podcast der TU Hamburg beschäftigt sich mit diesen Entwicklungen im Mobilitätssektor.

MobilCast - Podcast zu »Alternativen Kraftstoffen«

Der Wissenschaftspodcast zum Thema "Alternative Kraftstoffe" - zur technischen Bereitstellung und gesellschaftlichen Bedeutung.

Green Hydrogen: So wichtig ist grüner Wasserstoff

Grüner Wasserstoff ist ein Begriff, der oft auftaucht, wenn es um nachhaltige Energieträger geht. Wie wichtig dieses Green Hydrogen ist, stellt das Lernangebot der TU Hamburg heraus. Darin erfährst du, wie Wasserstoff hergestellt, gespeichert, transportiert und genutzt werden kann und warum grüner Wasserstoff so wichtig für die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare, treibhausgasneutrale Energieträger ist.

Green Hydrogen

Green hydrogen is a key element for a sustainable energy supply. Learn about the production, transportation, storage and use of green hydrogen.

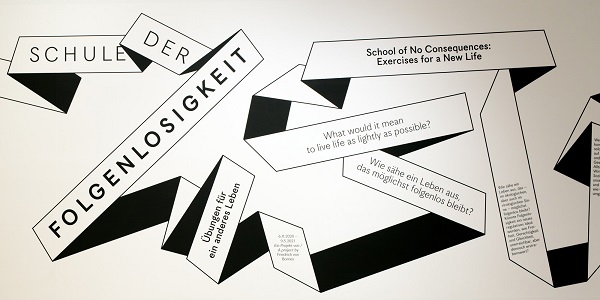

Schule der Folgenlosigkeit: Über den Zustand der Welt nachdenken

Die Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) lädt mit einer App zum spielerischen Selbstversuch ein. Sie richtet sich an alle, die über den Zustand unserer Welt nachdenken und verstehen wollen, wie die eigene Lebenswirklichkeit mit dem Klimawandel, den gesellschaftlichen und politischen Strukturen verbunden ist. Es geht um Aufgaben wie Warten, Entscheidungen abgeben oder Solidarität.

Schule der Folgenlosigkeit

Die Lern-App schafft auf spielerische Weise Situationen, in denen kollaborativ und selbstbestimmt zum Thema Folgenlosigkeit gelernt werden kann.

How to change a running system: Kreatives Storytelling zum Klimawandel

Ein Team aus Wissenschaftler:innen und Selbstständigen aus der Kreativbranche hat sich zusammen getan, um die Story der Energiewende so zu erzählen, dass es Lust macht, sich mit ihr auseinander zu setzen und vielleicht sogar Impulse für das eigene Handeln, in welchem Maße auch immer, zu setzen. Das Lernangebot bündelt den aktuellen Wissensstand mit einem visuellen Konzept, das Spaß machen und Neugier wecken soll.

How To Change A Running System

Wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel aufhalten kann. Ein Projekt zum Thema Energiewende und Klimagerechtigkeitskrise!

RUVIVAL: Ein gesunder Boden ist überlebenswichtig

Boden, Wasser- und Ernährungssicherheit sind stark miteinander verknüpft. Gute Bodenqualität, also ein gesunder Boden, ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Nahrungsmittelproduktion und damit für unser Überleben. Auf immer weniger Fläche lässt sich Nahrung anbauen, während die Zahl der Menschen auf der Erde weiter steigt. Dies bringt eine besondere Herausforderung mit sich, der wir uns stellen müssen. In unserem Lernangebot „RUVIVAL“ zeigen wir Wissenswertes zu Boden, Wasser und auch Ernährung. Es geht dabei um an Anbau von Lebensmitteln, aber auch um den nachhaltigen, ökologischen Hausbau.

RUVIVAL - Den ländlichen Raum beleben

RUVIVAL produziert frei zugängliche E-Learning-Materialien, die sich mit der Wiederherstellung geschädigter Gebiete und der Schaffung neuer, nicht nur bewohnbarer, sondern auch lebenswerter Räume befassen.

Let’s Talk Climate!: Klimawandel als Belastung für die Menschen

Hitze, Extremwetterlagen, vermehrte Allergien, neuartige Infektionskrankheiten – die Bedrohung unserer Gesundheit durch den Klimawandel ist vielschichtig. Die Zunahme heißer Tage über 30 Grad – insbesondere über einen längeren Zeitraum – stellt eine Herausforderung und Belastung für den Menschen dar. Darum spricht das kostenlose Lernangebot Let’s Talk Climate! der HAW Hamburg vorrangig Studierende der Gesundheitswissenschaften und Public Health sowie Studierende beziehungsweise Auszubildende der Gesundheitsversorgungsberufe wie Pflege- bzw. Pflegewissenschaften, Medizin, Physiotherapie in der tertiären Bildung an. Wer den Kurs durchläuft, erwirbt ein grundlegendes Verständnis zu den direkten und indirekten Einflüssen klimatischer Veränderungen auf die menschliche Gesundheit.

Let’s Talk Climate Action! #1 Wissen und Unwissen im Gesundheitswesen

Unser erster Gesprächspartner ist der Projektkoordinator von KlimaGESUND, Prof. Dr. Walter Leal von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Mit ihm habe ich mich zu verschiedenen Klimawandelfolgen auf die Gesundheit der Bevölkerung ausgetauscht und seine verschiedenen Aktivitäten an der Hochschule kennengelernt.

Back to the roots: Zurück zu gesunden Böden

Unsere Agrarlandschaften stehen unter Druck – immer häufiger kommt es zu Bodendegradation, wodurch die natürlichen Funktionen des Bodens, insbesondere seine Filterwirkung, verloren gehen. Die Folge: Die Qualität und Menge unseres Grundwassers nehmen spürbar ab. Doch wie lässt sich dieser negative Trend aufhalten – oder sogar umkehren? In dem Lernangebot „Back to the roots“ der TU Hamburg zeigen wir praxisnahe und wirkungsvolle Maßnahmen auf, mit denen Landwirtinnen und Landwirte, Gärtnerinnen und Gärtner sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger aktiv zum Schutz von Boden und Grundwasser beitragen können.

Back to the Roots: Gesunde Böden regenerieren Wasser

Agrarflächen degradieren zunehmend und verlieren u.a. ihre natürliche Filterfunktion. Dadurch ist die Qualität und Quantität des Grundwassers stark beeinträchtigt. Wie können wir diesen Trend umkehren? Das Lernangebot verfolgt das Ziel, effektive Maßnahmen (Zwischenfrucht, konservierende Bodenbearbeitung und Verbesserung der Bodenbiologie) vorzustellen, die die LandwirtInnen, GärtnerInnen und die Öffentlichkeit auf ihren Feldern und in ihren Gärten umsetzen können, um die Boden- und Grundwasserqualität sowie die Grundwassermenge zu steigern. Hiermit leisten Sie auch einen Beitrag zur Klimafolgenanpassung.

Auf die Ohren: Unsere Podcasts zu dem Thema Nachhaltigkeit

Biogene Kraftstoffe – Technologien

In der ersten Folge der biogenen Kraftstoffe behandeln wir die Technologien, die zur Bereitstellung der Kraftstoffe in den Verkehrssektor verwendet werden. Hierbei wird zwischen konventionellen und fortschrittlichen biogenen Kraftstoffen unterschieden.

Hamburg hOERt ein HOOU! Nachhaltigkeit und Elektromobilität

Christian Friedrich im Gespräch mit Franziska Wolf und Derya Taser, die an dem HOOU Projekt “Digital Learning and E-Mobility” arbeiten.

4208: Ruth Schaldach – Trinkwasser für Alle

Der Klimawandel und die derzeitige Ressourcennutzung führen zu einer Verknappung von Trinkwasser und Ernteerträgen. Die Zusammenhänge zwischen Erosion, Rückgang der Vegetation, Trockenheit, Wasserknappheit, extremen Wetterereignissen und Armut sind komplex und nicht monokausal.

Unsere Events für dich

Can AI think (artistically)? - Queer KI

The lecture series “Can AI think (artistically)” opens up a joint testing ground for the question of whether and how AI works artistically. We invite guests from the arts and […]

Can AI think (artistically)? - Lissy Pony, Aissist und andere Ansichten aus der Praxis

The lecture series “Can AI think (artistically)” opens up a joint testing ground for the question of whether and how AI works artistically. We invite guests from the arts and […]

Can AI think (artistically)? - Sociopolitical relevance of AI

The lecture series “Can AI think (artistically)” opens up a joint testing ground for the question of whether and how AI works artistically. We invite guests from the arts and […]

Denkstoff für dich: Unsere Themenwelten

Bild: Naja Bertolt Jensen/Unsplash

20.09.2024 | Meena Stavesand

World Cleanup Day: Mehrweg-Challenge für eine saubere Zukunft unserer Welt

Heute ist World Cleanup Day. Weltweit beteiligen sich Millionen von Menschen, um Müll zu sammeln und ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung zu setzen. Im Jahr 2023 haben über 19 Millionen Menschen in mehr als 190 Ländern an diesem Tag ihre Stadt und Umgebung „aufgeräumt“. In Deutschland waren es 438.000 Menschen, die über 1.900 Tonnen Müll gesammelt haben. Eine beeindruckende Zahl, die aber auch das Ausmaß unserer Wegwerfgesellschaft verdeutlicht.

Besonders unsere Ozeane sind davon betroffen: Schätzungen gehen davon aus, dass sich mittlerweile zwischen 100 und 142 Millionen Tonnen Müll in den Meeren befinden. Jährlich kommen laut Umweltbundesamt von 2017 bis zu 10 Millionen Tonnen hinzu.

Vor allem Plastikmüll ist ein großes Problem: Wie die Umweltorganisation WWF Deutschland erklärt, bestehen drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik, „konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere“, heißt es weiter. Das bedroht nicht nur die Ozeane, sondern auch Tiere und Umwelt massiv.

Veränderung nötig

Die Beseitigung von Müll am World Cleanup Day, der 2024 am 20. September stattfinden wird, ist eine wichtige Sofortmaßnahme, aber eine langfristige Veränderung erfordert eine tiefgreifende Anpassung unseres Wirtschaftens. Hier kommt die Kreislaufwirtschaft ins Spiel – ein Schlüsselkonzept für eine nachhaltige Zukunft, das auch im Mittelpunkt der Mehrweg-Challenge steht, einem neuen Lernangebot der TU Hamburg.

Circular Economy: Ressourcen lange im Kreislauf halten

Die Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) zielt darauf ab, Ressourcen lange im Nutzungskreislauf zu halten und den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Sie folgt dem Prinzip „Vermeiden, Wiederverwenden und Recyceln“. Dies beginnt bei der Produktgestaltung, bei der die spätere Nutzung des Produktes und seine nachhaltige Herstellung, idealerweise mit erneuerbaren Energien, berücksichtigt werden.

Bei der Produktgestaltung wird auf Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit geachtet, um die Umweltbelastungen am Ende des Produktlebenszyklus gering zu halten und die Recyclingkosten zu minimieren. Geschlossene Materialkreisläufe werden angestrebt. Wiederverwendung und Reparatur spielen dabei eine zentrale Rolle.

Mehrwegplanspiel für Schülerinnen und Schüler

Die Mehrweg-Challenge bringt dieses Konzept direkt ins Klassenzimmer. In einem Planspiel entwickeln Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klasse in Teams ein eigenes Mehrwegsystem, das auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft basiert.

Das Planspiel soll helfen, die Herausforderungen und Vorteile eines nachhaltigen Mehrwegsystems in einem städtischen Umfeld zu verstehen und zu entwickeln. In Gruppen werden verschiedene Szenarien und Systeme entwickelt und präsentiert. Das Ausgangsszenario: Zu viel Müll in der Stadt – das soll sich ändern!

Mehrweg Challenge – Ein Spiel zur Kreislaufwirtschaft

Willkommen bei der MehrwegChallenge! In diesem Lernangebot für Schüler:innen der 7. bis 10. Klasse und allen interessierten lernst du das Konzept der Kreislaufwirtschaft anhand von Mehrwegverpackungen kennen. Wir stellen dir verschiedene Mehrwegsysteme vor und erklären die Unterschiede zwischen ihnen. Dabei geht es darum, ein Verständnis für Wiederverwendung zu entwickeln und das Konzept auf andere Lebensbereiche anzuwenden.

Ihr seid Lehrerinnen und Lehrer? Dann ist dieses Planspiel perfekt für euren Unterricht. Ihr seid Schüler:innen? Dann schlagt das Spiel eurer Lehrkraft vor!

Lasst uns gemeinsam an einer Welt mit weniger Müll arbeiten. Mach mit beim World Cleanup Day, bei der Mehrweg-Challenge und darüber hinaus.

Bild: Markus Spiske/Unsplash

19.06.2024 | Meena Stavesand

Klimawandel: Wie uns grüner Wasserstoff bei der Energiewende helfen kann

Anlässlich der bundesweiten „Woche des Wasserstoffs“ beschäftigen wir uns mit der Energiewende. Denn Wasserstoff bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten auf dem Weg zu mehr Klimaneutralität. In unserem Lernangebot „Green Hydrogen“ der TU Hamburg erfahrt ihr, was Wasserstoff eigentlich ist. Außerdem erklären wir euch, welche Rolle Wasserstoff für eine nachhaltige und zukunftsfähige Energieversorgung spielen kann.

In ganz Deutschland öffnen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in dieser Woche vom 15. bis 23. Juni ihre Türen, um Einblicke in aktuelle Projekte und Entwicklungen rund um das Thema Wasserstoff zu geben. Besucherinnen und Besucher können an Fachvorträgen, Workshops und Probefahrten mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen teilnehmen.

Die Veranstaltungen richten sich an Fachleute, Studierende und natürlich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die mehr über die Potenziale und Herausforderungen der Wasserstofftechnologie erfahren möchten.

Stadtrundfahrt in Hamburg: Auge in Auge mit der Zukunft

Auch in Hamburg beschäftigen sich Expertinnen und Experten mit dem Thema Wasserstoff und möchten ihr Wissen weitergeben. So unterstützen die Norddeutsche Wasserstoffstrategie und das Branchennetzwerk Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) im Rahmen der Wasserstoffwoche die neue Stadtrundfahrt „Auge in Auge mit der Zukunft“ – oder auch HH-Energie-Bus-Tour genannt. Sie erläutert hautnah im Hamburger Hafengebiet alles rund um das Thema Erneuerbare Energien und Wasserstoff. Anmeldungen sind noch möglich!

Green Hydrogen für eine nachhaltige Energieversorgung

Grüner Wasserstoff gilt als großer Hoffnungsträger für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende und die vollständige Abkehr von fossilen Energieträgern. Politik, Wissenschaft und Industrie sind sich weitgehend einig, dass Wasserstoff in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann – und zum Teil auch muss, um ehrgeizige Klimaschutzziele zu erreichen. Im Fokus steht dabei insbesondere der klimaneutral hergestellte grüne Wasserstoff.

Bevor wir uns in dem Lernangebot „Green Hydrogen“ von der TU Hamburg mit den Details der Herstellung und Nutzung von Wasserstoff beschäftigen, diskutieren wir, warum Wasserstoff so wichtig für die Zukunft ist. Wir beginnen mit den Grundlagen:

- Wie genau beeinflussen wir Menschen und unser Handeln das Klima?

- Welche Folgen hat der menschengemachte Klimawandel?

- Warum ist es so wichtig, etwas dagegen zu tun?

Warum ist Wasserstoff der Energieträger der Zukunft?

Dann werfen wir einen Blick auf die Energiewende: Wie weit sind wir gekommen? Welche Herausforderungen liegen noch vor uns? Und vor allem: Welche Rolle kann Wasserstoff dabei spielen? Das Lernangebot „Green Hydrogen“ bietet eine spannende Reise durch die Welt des Wasserstoffs und zeigt, warum er der Energieträger der Zukunft sein könnte.

Vielseitig einsetzbar: Von der energetischen Nutzung bis zu E-Fuels

Ein Kapitel des Lernangebots beschäftigt sich mit den verschiedenen Anwendungen von Wasserstoff, wobei der Schwerpunkt auf der energetischen und stofflichen Nutzung liegt.

- Stoffliche Nutzung: Hier werden die chemischen Eigenschaften des Wasserstoffs genutzt, um mit anderen Elementen zu reagieren und neue Verbindungen zu bilden oder bestehende zu verändern. Wasserstoff wird häufig in der chemischen Industrie und bei der Raffination von Rohöl eingesetzt. Zukünftige Anwendungen könnten in der Stahl- und Kunststoffproduktion liegen.

- Energetische Nutzung: Wasserstoff kann auch zur Erzeugung von Strom und Wärme genutzt werden, indem seine chemisch gebundene Energie umgewandelt wird.

- E-Fuels: Eine interessante Anwendung von Wasserstoff ist die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, den so genannten E-Fuels. Diese werden aus grünem Wasserstoff und Kohlendioxid hergestellt und können ähnlich wie herkömmliche fossile Kraftstoffe zum Beispiel in Flugzeug- oder Lkw-Motoren eingesetzt werden. Während der Wasserstoff zunächst als Ausgangsstoff für die Synthese von E-Fuels dient, wird seine Energie letztlich bei der Verbrennung freigesetzt. Wer mehr über E-Fuels erfahren möchte, kann sich das Lernangebot Advanced Fuels ansehen oder den Podcast MobilCast der TU Hamburg anhören.

Wasserstoffanwendungen im Mobilitätssektor

Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge können in nahezu allen Bereichen des Verkehrssektors eingesetzt werden. Elektroautos mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen sind eine Möglichkeit, den Individualverkehr auf der Straße ohne den Ausstoß von Treibhausgasen und anderen Luftschadstoffen zu ermöglichen. Diese wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge werden seit mehreren Jahrzehnten entwickelt, unterscheiden sich heute in Funktionalität und Komfort kaum noch von fossil betriebenen Fahrzeugen und können auch von Privatpersonen erworben werden.

Wasserstoff in der Industrie

In der Industrie sind fossile Rohstoffe nicht nur Energieträger, sondern auch wichtige Grundstoffe. So werden zum Beispiel Kunststoffe aus Erdöl und Düngemittel aus Erdgas hergestellt. Grüner Wasserstoff könnte hier eine klimafreundliche Alternative bieten.

Eines der wichtigsten Einsatzgebiete für Wasserstoff ist die Stahlproduktion. Normalerweise wird Stahl aus Eisenerz hergestellt, das chemisch mit Sauerstoff verbunden ist. Um den Sauerstoff zu entfernen, wird Koks (aus Kohle) verwendet. Dadurch ist die Stahlproduktion ein großer Verursacher von Treibhausgasen – allein in Deutschland sind es etwa 6 Prozent der Gesamtemissionen. Umweltfreundlicher ist die Direktreduktion mit grünem Wasserstoff.

Wasserstoff für Strom und Wärme

Strom und Wärme verursachen mehr als die Hälfte der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland. Wasserstoff bietet eine klimafreundliche Alternative, diese Emissionen zu reduzieren.

Mit grünem Wasserstoff kann auf zwei Arten Energie erzeugt werden:

- durch direkte Verbrennung

- durch Brennstoffzellen

Bei der direkten Verbrennung wird der Wasserstoff einfach verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Brennstoffzellen hingegen wandeln die chemische Energie des Wasserstoffs in Strom und Wärme um – und das ohne CO2-Emissionen, wenn grüner Wasserstoff verwendet wird.

Wasserstoff in der Lebensmittelverarbeitung und im Maschinenbau

Ein wichtiges Anwendungsgebiet ist die Prozesswärme. Das ist die Wärme, die bei der Herstellung oder Weiterverarbeitung von Produkten benötigt wird. Fast alle Produkte, die wir täglich verwenden, benötigen an irgendeiner Stelle ihrer Herstellung hohe Temperaturen.

Einige Industriezweige, wie die Lebensmittelverarbeitung oder der Maschinenbau, benötigen moderate Temperaturen unter 500 °C. Andere, wie die Glas- und Keramikherstellung, benötigen sehr hohe Temperaturen von bis zu 3000 °C. Der Großteil dieser Prozesswärme wird derzeit mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Grüner Wasserstoff kann hier eine klimaneutrale Alternative bieten.

Informiere dich in unserem Lernangebot, wie die Prozesse genau funktionieren!

Bild: Jorge Gordo/Unsplash

31.05.2024 | hoouadmin

HOOU beim Blurred Edges Festival: Ein Paradies für experimentelle Musik in Hamburg

Heute, am 31. Mai, startet das Blurred Edges Festival in Hamburg und verspricht mehr als zwei Wochen voller musikalischer Highlights. Mit Konzerten, Performances, Musiktheater, Lectures, Multimedia-Performances und Klanginstallationen bietet das Festival in seiner 19. Auflage so viele Veranstaltungen wie noch nie zuvor. Diese Vielfältigkeit macht das Festival zu einem einzigartigen Kaleidoskop der experimentellen Musikszene.

Die HOOU ist natürlich ebenfalls mit spannenden Akteur:innen vertreten. Wir zeigen dir, wer seine Kompositionen, Improvisationen und Klanginstallationen beim Blurred Edges Festival in diesem Jahr präsentiert und wie du in inspirierenden Lernangeboten dieser Expert:innen weitere Informationen zu der Musik erhältst.

Radikale Selbstbestimmung

Wie jedes Jahr steht das Festival unter dem Zeichen der radikalen Selbstbestimmung. Alle Hamburger Kulturschaffenden, die mit experimenteller Musik in Berührung kommen, konnten eine Veranstaltung vorschlagen.

Das Ergebnis ist eine bunte Mischung aus Kompositionen, freier und Konzept-Improvisationen, Klanginstallationen und Performances. Diese finden sowohl solo als auch in größeren Ensembles statt, wobei manche Gruppen eigens für das Festival zusammengestellt wurden, während andere bereits seit Jahren zusammenarbeiten.

Entdecke die Vielfalt der Hamburger Musikszene – in Galerien oder Bibliotheken

Das Publikum hat die Möglichkeit, die Vielfalt der Hamburger Musikszene zu entdecken und gleichzeitig die verschiedenen Kulturorte der Stadt zu erkunden. Von Galerien und Kunsträumen über Theater und Clubs bis hin zu Kirchen, Kinos und Bibliotheken – bekannte und weniger bekannte Orte bieten eine Bühne für die experimentelle Musik jenseits des Mainstreams und der Genregrenzen.

Das Blurred Edges Festival 2024 umfasst insgesamt 72 Veranstaltungen an 37 Orten in Hamburg und läuft über 17 Tage. Diese Vielfalt und die besondere Atmosphäre machen es zu einem Muss für alle Liebhaber:innen der experimentellen Musik.

Multimedia-Auftritte der HfMT beim Blurred Edges Festival

Einige talentierte Musikerinnen und Musiker der Hochschule für Musik und Theater werden in diesem Jahr beim Blurred Edges Festival auftreten. Hier eine Übersicht über ihre Performances:

Multimedia Composition

Sa., 1. Juni, 20 Uhr, Hochschule für Musik und Theater (Harvestehuder Weg 12 / Eingang: Milchstraße)

Die Studierenden des „Multimedia Composition“ Masters präsentieren an diesem Abend eine faszinierende Auswahl interdisziplinärer und audiovisueller Werke. Der Konzertabend bietet einen umfassenden Einblick in das vielfältige Schaffen an der Schnittstelle von digitaler Kunst, musikalischer Performance und Installation.

Wiederkehrende Themen der beteiligten Künstler:innen sind virtuelle Räume, digitale Körper, artifizielle Identitäten und künstliche Welten. Diese Konzepte werden in den präsentierten Arbeiten auf innovative Weise erforscht und dargestellt, wodurch ein einzigartiges Erlebnis für das Publikum entsteht. Nach dem Konzert haben die Besucher die Möglichkeit, mit den Künstler:innen ins Gespräch zu kommen und mehr über deren Inspirationen und Arbeitsprozesse zu erfahren.

Es werden Arbeiten gezeigt von: Carmen Kleykens Vidal, Ji Hyun Yoon, Marta Haladzhun, Bayaru Takshina, Ian Whillock, Gabriel Abi Saber dos Santos, Candid Rütter und Denis Połeć.

Büro für problematische Komposition

Do., 6. Juni, 20 Uhr, TONALi SAAL (Kleiner Kielort 3-5)

Das 2019 in Hamburg gegründete „Büro für problematische Komposition“ ist ein Kollektiv von Multimedia-Komponist:innen, Musiker:innen und Videokünstler:innen. Der zentrale Ansatz ihrer künstlerischen Arbeit ist es, Risiken einzugehen, Neues auszuprobieren und das Experiment in den Mittelpunkt zu stellen.

Neben den Mitgliedern des Kollektivs werden beim Blurred Edges Festival mehrere Gäste begrüßt: der Komponist Fergal Dowling (IE), die Geigerin Feilimidh Nunan (IE) sowie der Cellist Michael Heupel (GR). Die Multimedia-Komponist Aigerim Seilova (KAZ), Greg Beller (FR), Stefan Troschka (DE) und Xiao Fu (CN) des Kollektivs haben gemeinsam auf der Grundlage von Fergal Dowlings „Super Human“ eine 60-minütige Reihe von Klangkunstinstallationen und Live-Performances geschaffen. Diese Werke erforschen die Möglichkeit der individuellen und kollektiven Überwindung konventioneller Beschränkungen. Es entsteht eine klangliche Kunstinstallation, die von Fantasie, Überrealismus und der Erkundung des Unbekannten geprägt ist und das Publikum in eine neue, aufregende Welt der experimentellen Musik entführt.

Frederik Mathias Josefson

Fr., 7. Juni, 18 Uhr, ligeti zentrum (Veritaskai 1)

Im Rahmen des Artists in Residence-Programms des ligeti zentrums ist der schwedische Komponist Frederik Mathias Josefson eingeladen. In dem Konzert wird das Ergebnis seiner zweimonatigen künstlerischen Arbeit präsentiert.

Spannende HOOU-Lernangebote zu Multimedia-Kompositionen

- Das englischsprachige Lernangebot MUTOR beschäftigt sich mit Musiktechnologie. Es geht um Fragen wie: Wie nehmen wir Musik wahr?, Wie machen wir neue Klänge?, Wie kombinieren wir Klänge mit Bildern?, Wie bewegen wir Klänge im Raum?, Wie verfolgen wir die Bewegungen und Gesten von Interpreten? und vieles mehr.

- Das Projekt „Extended Realities“ bietet eine Einführung in technische und künstlerische Werkzeuge zur Erstellung von interaktiven VR-basierten Werken. Im Fokus steht dabei einerseits die Entwicklung von Software Setups, welche eine Steuerung eines Avatar-Körpers ermöglichen, eine gezielte Interaktion mit Objekten sowie eine Verknüpfung mit anderen Programmen zum Beispiel zur Klangsynthese.

- Das englischsprachige Lernangebot „MusikApps-SunVox Tutorials“ richtet sich an alle Lehrkräfte, die die Grundprinzipien der elektronischen Musikproduktion in ihren Musikunterricht integrieren möchten, aber keine spezielle Ausbildung haben.

- Das englischsprache Lernangebot „Interactivity in classroom: visual programming“ ist für Musiklehrer:innen der Sekundarstufe mit Schülern zwischen 10 und 14 Jahren. Im ersten Teil des Kurses geht es um die Grundlagen der visuellen Programmierung in Pure Data. Im zweiten Teil des Kurses geht es darum, Daten von einem Gerät an einen Computer zu schicken, der Pure Data hostet. So kann man die Patches, die man im ersten Teil erstellt hat, steuern und in Instrumente verwandeln, mit denen man Musik machen kann.

Dan Bau beim Blurred Edges Festival

Das Bunte Luft Trio ist eine Improvisationsgruppe aus Hamburg, die sich auf die klanglichen Wechselwirkungen von Dan Bau, Baritonsaxophon und Modularsynthesizer spezialisiert hat.

Mi., 5. Juni, 20 Uhr, Migrantpolitan, Kampnagel, Jarrestraße 20

Jedes dieser Instrumente des Bunten Trios ist in völlig unterschiedlichen Genres verwurzelt, was die Musiker:innen als Sprungbrett nutzen, um ihren einzigartigen Sound zu kreieren. Tam Thi Pham (VN), Jana De Troyer (BE) und Jan Wegmann (DE) bringen ihre eigenen künstlerischen Hintergründe in die Gruppe ein und bewegen sich durch verschiedene Atmosphären. Diese musikalischen Reisen führen das Publikum von interplanetarischen Wüsten zu mikroskopischen Wäldern und bieten ein unvergleichliches Hörerlebnis.

So., 9. Juni, 18 Uhr, Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276

Tam Thi Pham spielt die Dan Bau noch bei DIE DICKE TROMPETE. Das Festival schreibt dazu: „Weiter geht’s auf dem Weg zu einem Ladies Orchestra der freien Improvisation in Hamburg: anknüpfend an die lange Tradition der Damenkapellen laden Krischa Weber und Georgia Hoppe Kolleg:innen in den Hafenbahnhof ein. Die fünfte Soirée ist der grandiosen Bläser-Section aus „Manche mögen’s heiß“ gewidmet. Bei uns werden Saiten und Stimmbänder, Säge, Theremin und Reeds in freier Improvisation wild und mild schwingen. Wir mögen’s heiß und kalt, nur nicht lauwarm. Wir grooven uns ein für die Grande Soiree, der Reunion aller „Dicken Trompeten“, im September in der Christianskirche Ottensen.“

Lernangebot zu Dan Bau – ein Instrument mit nur einer Saite

Tam Thi Pham hat sich auch bei der HOOU mit dem spannenden vietnamesischen Instrument Dan Bau in einem Lernangebot auseinandergesetzt. Die Dan Bau hat nur eine Saite, erzeugt aber dennoch vielfältige Töne.

Experimentelle Musik beim Blurred Edges Festival

Das Trio IMAGO tritt beim Festival auf.

Fr., 7. Juni, 20 Uhr, HEART (Friedensallee 26)

Das experimentelle E-Gitarren-Trio mit Michael E. Haase, Manfred Stahnke und Georgia Ch. Hoppe unternimmt eine Wanderung über 18 Saiten in 60 Minuten. Das Festival kündigt das Event wie folgt an: „Unterwegs rechnen sie mit allerlei Unwägbarkeiten, denn jede Saite bietet zwar Halt, kann aber auch zum Stolperdraht werden. Die Unbe- rechenbarkeit, der stete Wechsel der Situation ist für die Wandernden jedoch gerade der Reiz. Denn hinter der nächsten Wegbiegung wartet schon Ungeahntes. Eine Rückkopplung, der Sägezahntiger oder Stille?“

Passende Lernangebote für dich zu dieser experimentellen Musik

- Improvisation – an introduction to its theory and practice

- a new composition for (e)guitar quartet

- Hear Between The Lines

- Microtonal Saxophone

Multimedia-Performance zu „Julia, Romeo and another social dilemma“

Das „ensemble.M“ präsentiert mit HOOU-Akteurin Xiao Fu in dieser neuen interdisziplinären Aufführung auf einzigartige Weise die emotionalen Erfahrungen des Einzelnen unter gesellschaftlichem Druck.

Mi., 12. Juni, 20 Uhr, Künstlerhaus FAKTOR (Max-Brauer-Allee 229)

Die Beziehung zwischen Liebenden und der Gesellschaft wird auf der Bühne in einen Kontext gesetzt, wobei die Grenzen der Liebe verschwimmen und von den Schatten der Gesellschaft umhüllt erscheinen. Diese Aufführung ermöglicht dem Publikum ein tieferes Verständnis dafür, wie gesellschaftliche Normen die emotionalen Entscheidungen des Individuums beeinflussen. Sie ist nicht nur eine nachdenkliche Darbietung, sondern auch eine tiefgehende Erforschung der komplexen Beziehung zwischen Liebe und Freiheit.

Xiao Fu hat auch ein HOOU-Lernangebot „fresh::sounds – Instrumente der Seidenstraße“ konzipiert. Dort findest du spannende Informationen über ganz besondere Instrumente.

Plattform für besondere Musik und Kunst

Wie du siehst, bietet sowohl das Blurred Edges Festival als auch die HOOU eine außergewöhnliche Plattform für besondere Musik und Kunst. Beide laden ein, neue Klänge zu entdecken, innovative Performances zu erleben und in eine kreative Vielfalt einzutauchen.

Bild: Thomas Panzau/altonale

29.05.2024 | hoouadmin

Die altonale in Hamburg: "Wir schaffen vielfältige Kulturerlebnisse, die Menschen verbinden"

Heike Gronholz ist die Geschäftsführerin der altonale, die zum ersten Mal in diesem Jahr mit der HOOU und den WATTwanderungen kooperiert. Im Gespräch erzählt die Kulturschaffende, was die altonale auszeichnet, welche besonderen Highlights das Festival bereithält und welche Themen bei dem Orga-Team jedes Jahr im Fokus stehen. Eines davon ist Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Und das ist auch ein Grund für die Kooperation. Denn die WATTwanderungen sind mit ihrem BioGAStmahl am 7. Juni Teil der altonale. Die Verantwortlichen um Axel Dürkop zeigen, wie sich selbst erzeugtes Biogas mit dem Fahrrad von Wilhelmsburg nach Altona bringen lässt. Es geht aber um viel mehr – nämlich um die Frage, ob sich auch in Altona eine Biogasanlage wie in Wilhelmsburg an den Zinnwerken etablieren lässt. Erfahrt nun mehr über die Hintergründe der altonale und was ihr am 7. Juni genau erleben könnt.

Was ist die Mission der altonale?

Heike Gronholz: Die Mission der altonale, das Festival der kulturellen Vielfalt, lässt sich in einem Satz formulieren: Wir schaffen vielfältige Kulturerlebnisse, die Menschen miteinander verbinden. Dabei geht es uns darum, inspirierende und berührende Momente mit den Veranstaltungen auszulösen, die nachhaltig wirken und neue Sichtweisen eröffnen. Dabei sind für uns diese Werte entscheiden:

- kulturelle Vielfalt aufzeigen,

- Partizipation ermöglichen,

- ökologische und soziale Verantwortung übernehmen,

- das Miteinander stärken und

- bewegende Begegnungen schaffen – im sozialen wie auch künstlerischem Sinne.

Wir haben ein Ziel: auf Augenhöhe mit dem Publikum und den Künstler:innen für und mit dem Stadtteil agieren. Das macht den einzigartigen, zugewandten Spirit der altonale aus.

Wie hat sich die altonale seit ihrer Gründung entwickelt und was sind die Highlights ihrer Geschichte?

Heike Gronholz: Die Highlights sind vielfältig. Die altonale feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Die Stärke der altonale liegt in ihrer von Anbeginn an eingeschriebenen Wandel- und Veränderbarkeit. Keine altonale gleicht der anderen. Im Jahr 1999 hat sich Festival gegründet. Es wurde aus dem Stadtteil heraus unter Beteiligung zahlreicher ansässiger Geschäfte, Unternehmen, Organisationen und Anwohner:innen ins Leben gerufen. Eine bunte Mischung aus Akteur:innen, die gemeinsam den Wunsch hatten, ihren Stadtteil zu stärken und ein Straßenfest zu feiern.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten war das Fest bereits im zweiten Jahr sehr erfolgreich: Es wurden 100.000 Besucher:innen gezählt. Was als überschaubares Straßenfest begann, hat sich zu einem der größten Kulturfeste in Norddeutschland etabliert und nun ist die altonale DAS Festival der kulturellen Vielfalt in der Region geworden.

In 2010 kam die Ausrichtung eines weiteren Festivals für Performances im öffentlichen Raum hinzu, das STAMP-Festival. Ein Festival im Festival. Diese Kunstform, die interventionistische Bespielung urbaner Räume, ist der altonale ein besonderes Anliegen. Öffentliche Räume, wo die Menschen schon sind. Ein Programm aus nahezu allen Kultursparten, wie Bildende Kunst, Literatur, Musik, Film und Theater, wurde in Ergänzung zum Straßenfest geschaffen. Für die Darbietungen wurden außergewöhnliche Räume im Stadtteil gesucht wie leerstehende Lagerhallen, Friseursalons, private Wohnzimmer und vieles mehr. Die Nutzung bestehender, häufig auch nicht-kulturaffiner Räume im Stadtteil, zeichnet das Festival aus.

Wie prägt die altonale den Stadtteil und welche Bedeutung hat sie für das kulturelle und politische Leben in Hamburg?

Heike Gronholz: Ich denke, die altonale hat eine ganz besondere Bedeutung erlangt. Sie ist Modellprojekt für andere Stadtteile oder Städte – besonders in Bezug auf ihre immer schon partizipative Ausrichtung. Lange bevor das Thema „Teilhabe“ en vogue wurde, hat sich die altonale damit beschäftigt, Formate zu entwickeln, die das Publikum beziehungsweise die Menschen im Stadtteil beteiligen und einbinden.

Als Beispiel sei ihr „ALTONA MACHT AUF“ zu nennen – ein Projekt, das von der „theater altonale“ kuratiert und organisiert wird. Bei diesem Projekt studieren Anwohnende etwas Künstlerisches ein und performen es von ihren Balkonen oder aus ihren Fenstern heraus. Es werden Rundgänge zu den teilnehmenden Balkonen und Fenstern organsiert. Dadurch lernen Nachbarn ihre Nachbarn auf ganz neue Art und Weise kennen. Das Format ist seit Jahren äußerst beliebt.

Die jährlich wechselnden europäischen Partnerstädte der altonale haben uns zum Beispiel schon mehrfach nach den Gelingensfaktoren dafür gefragt. Die Stadt Hamburg begegnet der altonale mit viel Wertschätzung für unsere einzigartige Ausrichtung. Für uns gilt in gewisser Weise immer noch der Slogan „Kultur für alle“. Das bedeutet, dass die Teilhabe der Menschen im Mittelpunkt steht. Und das wollen wir auch in Zukunft noch vertiefen: aus Konsument:innen Teilhabende zu machen. Es gibt bei uns keinen festen Eintrittspreis. Für alle rund 180 bis 200 Veranstaltungen gilt „Pay What You Want“.

Außerdem prägen die jeweils aktuellen gesellschaftlichen Geschehnisse das jeweilige Programm. Das zeigt sich zum Beispiel in unserem jährlich wechselnden Schwerpunktthema. Dieses Jahr haben wir das Motto „Transparenz“, 2023 war es „Umbruch“. Wir haben in den vergangenen Jahren verstärkt öffentliche und gesellschaftliche Diskurse aufgegriffen und dafür Gesprächsformate geschaffen. Der Titel dafür ist „altonale Salon“.

Inwiefern spielt Nachhaltigkeit eine Rolle bei der Gestaltung und Durchführung der altonale?

Heike Gronholz: Nachhaltigkeit ist DAS Querschnittsthema der altonale. Es zieht sich durch alle Bereiche und die gesamte Festivalstruktur. Seit etwas 15 Jahren hat es sich Schritt für Schritt zu einem immer bedeutenderen Element entwickelt. Die Mitwirkenden der altonale haben ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt. Es hat lange gedauert, Nachhaltigkeit nicht mehr als ein aufwendiges Nischenthema anzusehen, sondern einzubinden. Den Durchbruch dafür haben wir vor drei Jahren erlangt. Wir haben die Nachhaltigkeitsziele auf uns appliziert. Sind in der Betrachtung des Themas von uns ausgegangen, von unserer Expertise, von dem, was wir schon machen. So wurde es in die entsprechenden Schnittstellen eingeführt, von unten nach oben.

Wir haben uns kleine, leichter erreichbare Ziele gesetzt und jährliche Fokusthemen abgestimmt, wie zum Beispiel Mobilität oder Energie. Das wiederum wird unter vier Gesichtspunkten beleuchtet: sozial, künstlerisch, ökologisch und ökonomisch.

Vor welchen Herausforderungen steht die altonale und wie begegnet das Organisationsteam diesen?

Heike Gronholz: Eine große Herausforderung besteht darin, dieses wesentliche Thema kontinuierlich, über das gesamte Jahr hinweg, zu behandeln. In diesem Jahr konnte wir die dafür eingerichtete Stelle nicht mehr finanzieren, die dafür notwendige Förderung konnte nicht wieder generiert werden. Ein großer Verlust. Es bedarf einer Person, die die Fäden zieht und zusammenhält – und vor allem auch die Kommunikation übernimmt, nach außen und innerhalb des gesamten Teams. Wir merken dieses Jahr, wie schwer es uns fällt, die Bälle zum Thema in der Luft zu halten. Die Entlastung durch eine dafür verantwortliche Person ist unverzichtbar, sowohl das Thema als auch unsere Festivalstruktur ist zu vielschichtig.

Welche Anekdoten oder Momente in der Geschichte der altonale unterstreichen die Einzigartigkeit dieses Events?

Heike Gronholz: In der gesamten 25-jährigen Geschichte gibt es sicher unzählige bemerkenswerte Momente. Ich bin selbst erst seit 2016 dabei, aber mittlerweile auch schon acht Jahre. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Von den insgesamt über 60 Mitwirkenden (inklusive Produktionshelfer:innen und ehrenamtlich Tätigen) würden sie ganz unterschiedliche Anekdoten hören. Meine ist kurz erzählt: Ich stehe am Festivalzentrum im Park am Platz der Republik und eine junge Frau und ihr Mann kommen auf mich zu. Sie strahlen mich an und erzählen mir, dass sie in der Nähe des Parks wohnen und sich wochenlang auf die altonale gefreut haben – auf das ungezwungene, leichte Zusammensein mit anderen, auf das entdeckungsreiche Programm und auf viele überraschende Momente, die sie berühren und ins Gespräch bringen. Ich sehe die beiden seit fünf Jahren immer wieder, immer mit diesem Strahlen im Gesicht.

Auf welche Weise trägt die altonale zur kulturellen Vielfalt Hamburgs bei?

Heike Gronholz: In allem, was wir tun – wir sind ja DAS Festival der kulturellen Vielfalt. Unser Programm setzt sich aus allen Genres zusammen, unsere außergewöhnlichen Spiel- und Aufführungsorte sind über den gesamten Stadtteil verteilt, unsere Künstler:innen kommen sowohl aus Altona und Hamburg als auch aus unterschiedlichen europäischen Ländern (lokal und zugleich international). Unsere Netzwerk- und Kooperationspartner:innen sowie Sponsor:innen setzen sich aus vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Unternehmen zusammen. Hier einige Zahlen dazu: 30 Unternehmen, die uns unterstützen, 150 Partner:innen (NGOs und Vereine). Unser Publikum kommt aus Altona, ganz Hamburg und dem Umland – es ist so vielfältig wie der Stadtteil selbst. Am Festivalzentrum sind alle Altersstufen vertreten. Unser Kernteam ist mittlerweile recht divers – aber es gibt natürlich immer Luft nach oben.

Wie hat sich die altonale im Laufe der Jahre verändert und angepasst, um gesellschaftliche Entwicklungen zu reflektieren?

Heike Gronholz: Wir haben diskursive partizipative Formate entwickelt, zum Beispiel im vergangenen Jahr mit der Geheimen Dramaturgischen Gesellschaft. Wir führen öffentliche moderierte Gespräche mit Aktivist:innen wie Kübra Gümüsay oder Buchautor:innen wie Hendrik Cremer zu seinem jüngst veröffentlichten Buch „Je länger wir warten, desto mehr Mut werden wir brauchen. Wie gefährlich die AfD wirklich ist.“

Vor Corona hatten wir eine Art World-Cafe im Thalia in der Gaußstraße. Dort haben wir auf Augenhöhe mit den Gästen Unterthemen unseres jeweiligen Mottos diskutiert wie Grenzen oder Reichtum. Unser Jahresmotto spornt uns an und zieht sich wie ein roter Faden durch viele Programmpunkte.

Welche gesellschaftlichen Entwicklungen waren besonders prägend?

Heike Gronholz: Corona war natürlich prägend – und alle derzeitigen Krisen beschäftigen uns sehr. Allem voran die Umweltzerstörung und auch ganz besonders der erstarkende Populismus und Rechtsextremismus sowie die autokratisch geführten Regierungen in Europa und weltweit. Hinzu kommen der unfassbare Ukraine-Krieg und die heftige Radikalisierung des Nahost-Konfliktes. Es ist der immer weiter aufkeimende Rechtsextremismus, der uns antreibt, uns für eine freiheitliche und parlamentarische Demokratie, wie wir es nur irgendwie können, einzusetzen. Wir sind von Beginn an Teil der Initiative DIE VIELEN und aktuell ihrer Kampagne „Shield and Shine“. Angesichts der Wahlen in Europa und im Bezirk am 9. Juni haben wir uns der Bewegung „GoVote“ angeschlossen. Wir nehmen mit unserem Programm direkt Bezug auf die politische Situation.

Wie geht die altonale mit der Digitalisierung um und welche neuen Formate sind daraus entstanden?

Heike Gronholz: Während Corona im Jahr 2021 ist eine komplett neue Streaming-Produktion entstanden: altonale circus digital. Das war Performance, Interview, Musik aus der Küche, Gespräch über die deutsch-dänische Grenze hinweg, Kunst aus dem Wohnzimmer, Superheld:innen, Astronaut:innen und ein Hai, der durch einen brennenden Reifen sprang. Mit diesem neu entwickelten und inszenierten Format sind wir für uns ungewohnte digitale Wege gegangen: An acht Abenden wurde eine 60-minütige, eigenproduzierte und außergewöhnliche Show mit sehr tollen Talkgästen im Streaming-Format ausgestrahlt. Die Show bestand aus wiederkehrenden Elementen und Leitmotiven, wie kurzen VoxPop-Clips zum Thema „Systemrelevanz“, Beiträgen der altonale-Kultursparten und Interviews zu aktuellen kulturellen und sozialen Themen.

Diese Produktion hat uns um so viele Erfahrungen reicher gemacht und vieles, technisch als auch inhaltlich, gelehrt – auch, was es bedeutet, zu „scheitern“. Die Produktion war gut und schlecht zugleich und deswegen wieder gut. Eine irre Erfahrung.

Gibt es Partnerschaften oder Kooperationen, die für die altonale besonders fruchtbar waren oder neue Impulse gesetzt haben?

Heike Gronholz: Ja, zum Beispiel die Kooperation mit foodsharing e.V., Fridays for Future, GREEN EVENTS Hamburg, SoliSolar e.V., KEBAP Energiebunker, Amnesty Hamburg, Ecomove International e.V., Christianskirche, Thalia Theater Gaußstraße, Altonaer Museum, Lichtmeß-Kino, Stadtkultur Hamburg e.V., Clubkombinat Hamburg e.V., Kurzfilmfestival Hamburg, HfbK Hamburg und natürlich mit der HOUU… Mit vielen dieser Institutionen verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit. Wir haben Projekte gemeinsam erarbeitet, Formate ins Leben gerufen sowie Inhalte und Veranstaltungen ausgetauscht.

Am 7. Juni findet ein Event statt, das die altonale mit den WATTwanderungen der HOOU verbindet. Worum geht es genau?

Heike Gronholz: Wir freuen uns immer über neue Kooperationen wie im Juni mit der HOOU und den WATTwanderungen. Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen, so dass wir direkt begeistert von der Initiative der BioGAStmahle waren. Darum laden wir zum Parkour für eine bessere Welt ein. Mit einem Fahrrad-Korso, bei dem wir eigens produziertes Biogas in Säcken von Wilhelmsburg nach Altona bringen, und einem anschließenden BioGAStmahl. Außerdem gibt es künstlerische Interventionen und vieles mehr! Gemeinsam mit den Besucher:innen und vielen Freiwilligen schnibbeln wir ein Festmahl aus geretteten Lebensmitteln und kochen zum ersten Mal mit Biogas. Und es gibt eine zukunftsweisende Vision: Wie wäre es, eine nachbarschaftlich betriebene Biogasanlage in Altona zu betreiben? Was in Wilhelmsburg gelingt, würde doch auch nach Altona passen! Es wird also spannend am 7. Juni.

Du interessierst dich für die WATTwanderungen der TU Hamburg und der HOOU und möchtest auch wissen, was es mit dem BioGAStmahl im Rahmen der altonale auf sich hat? Dann findest du auf wattwanderungen.hoou.tuhh.de alle Informationen.

Bild: Alfonso Scarpa

28.05.2024 | Meena Stavesand

Ideenfinder und Problemlöser: Jan Küchenhof slammt über ein Ärgernis, das jeder kennt

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der TU Hamburg ist es Jan Küchenhof nicht fremd, vor einem Publikum zu stehen. An einem Slam hat er allerdings noch nie teilgenommen. Mit uns spricht er darüber, was er beim ersten Science-and-Art-Slam der HOOU am Donnerstag, 30. Mai, plant und wie er die Zuschauer:innen begeistern möchte. Dabei geht es vor allem um ein Problem, über das sich viele Menschen tagtäglich ärgern.

Beim Science-and-Art-Slam verschmelzen komplexe wissenschaftliche Themen mit künstlerischen Ausdrucksformen. An diesem Abend steht die Unterhaltung im Vordergrund. Und so reicht die Vielfalt der Beiträge von wissenschaftlichen Vorträgen über künstlerische Performances bis hin zu multimedialen Präsentationen, die die Breite und Tiefe der HOOU-Themen widerspiegeln.

Der Science-and-Art-Slam ist mehr als eine reine Wissensvermittlung – er ist ein interdisziplinärer Dialog und ein inspirierender Treffpunkt für alle, die sich für die Verbindung von Wissenschaft und Kunst begeistern. Moderiert wird der Abend von Ronny Röwert, der mit Charme und Fachwissen durch das Programm führt.

Letzter Schliff für den Auftritt

Am 30. Mai bittet Ronny auch Jan Küchenhof auf die Bühne. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der TU Hamburg ist überzeugt, dass jeder Mensch Ideen hat und dass man Kreativität lernen kann. Mit seinem kostenlosen Lernangebot „Collaborative Ideation“ hat er gezeigt, wie wir gemeinsam Ideen für komplexe und gesellschaftlich relevante Probleme finden und entwickeln können.

Genau dieses Thema möchte Jan beim Science-and-Art-Slam aufgreifen – und mit dem Publikum in Interaktion treten. „Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dem Publikum und auf die Reaktionen auf meinen Slam“, erzählt Jan, bei dem sich die Aufregung zwei Tage vor der Veranstaltung noch in Grenzen hält.

Derzeit feilt er nach einem Coaching an seinem Auftritt, gibt dem Konzept den letzten Schliff und wird dann noch ein wenig üben. Vor dem Spiegel? „Ja, das ist der Plan“, sagt er – und lacht.

Das Problem begegnet uns täglich

Mit Julia Offe, die schon viele Science-Slams organisiert hat, unter anderem in Hamburg, hat Jan im Vorfeld über sein Konzept gesprochen. Es sei ein bisschen auf den Kopf gestellt worden, erzählt Jan, aber jetzt könne er ein Skript schreiben und alles ausarbeiten. „Julia hat mir vor allem dabei geholfen, das richtige Problem anzusprechen, mit dem die Zuschauer:innen auch schnell etwas anfangen können.“

Und so geht es in seinem Slam um ein Ärgernis, das eigentlich jeder kennt und das uns immer wieder begegnet. Was genau das sein wird, verraten wir natürlich noch nicht. Nur so viel: Jeder wird sich angesprochen fühlen – egal aus welchem Blickwinkel.

Schnell sein: Letzte Tickets sichern

Es sind nur noch wenige Plätze frei. Kurzentschlossene, die am Donnerstag, 30. Mai, von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg dabei sein wollen, müssen also schnell sein. Kostenlose Anmeldungen sind noch bis zum 29. Mai möglich.

Das vollständige Programm finden sich hier. Der Science-and-Art-Slam ist eine Kooperation der Hamburg Open Online University und der Bücherhallen Hamburg.

Bild: Solen Feyissa/Unsplash

17.05.2024 | Meena Stavesand

KI im Studium nutzen: Darum sollten sich Studierende mit KI-Tools auseinandersetzen

ChatGPT, DeepL und Co. sparen viel Zeit. Bei den täglichen Routinen am Schreibtisch, aber auch bei der kreativen Arbeit. Doch wie lassen sich KI-Tools im Studium einsetzen?

Es ist eine spannende Frage, die Franz Vergöhl und Sophie Heins von der HafenCity Universität mit Studierenden besprochen haben. KI-Tools im Studium einsetzen – aber wie? Aus den Ergebnissen der Gespräche ist ein neues HOOU-Lernangebot entstanden: KI im Studium nutzen. Was in dem Kurs vermittelt wird und wie sich sowohl Studierende als auch Hochschulen in Zukunft auf den Einsatz von KI einstellen sollten, darüber sprechen wir mit den beiden im Interview.

Was ist euer Lieblings-KI-Tool?

Franz Vergöhl: Mein Lieblings-KI-Tool ist tatsächlich ChatGPT, das ich sehr gerne als Sparringspartner verwende, sei es für schwierige E-Mails, Projektideen, Titel für Podcastfolgen oder Artikel, aber auch für Social Media. Ich lasse mir zum Beispiel gerne Dinge vorformulieren oder auch Fragen stellen und verwende dann meine eigenen Formulierungen. Außerdem lasse ich mir manchmal Dinge von ChatGPT erklären, die ich sonst googeln müsste.

Sophie Heins: In letzter Zeit benutze ich vor allem DeepL Write, um E-Mails, die ich formuliere, von der Zeichensetzung korrigieren oder stilistisch besser formulieren zu lassen. Aber es kommt immer auf die Anwendung an. Also ChatGPT benutze ich natürlich auch, das finde ich ebenfalls sehr praktisch.

Ihr nutzt also KI-Tools in eurer täglichen Arbeit.

Sophie Heins: Ja. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine Auftaktveranstaltung für eine Lehrveranstaltung und wir sind ganz begeistert von unserer ersten Aufgabe, die wir den Studierenden gegeben haben. Die haben wir nämlich mit Hilfe von ChatGPT generiert. Ich glaube nicht, dass wir selbst so schnell auf diese Aufgabe gekommen wären. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir KI auch einsetzen. Es geht nicht nur darum, Texte zu verbessern oder zu korrigieren. KI-Tools können viel mehr.

Was war die Aufgabe?

Sophie Heins: In dem Seminar geht es darum, wie wir Städte nachhaltig gestalten können. Die Studierenden sollten dann in die Hafencity gehen und sie auf bestimmte Aspekte hin untersuchen – unter anderem auf nachhaltiges Wohnen. Eine Gruppe hat sich auf negative Punkte konzentriert, eine andere auf positive. Ihre Eindrücke sollten sie fotografisch dokumentieren. Anschließend haben wir anhand der Fotos darüber diskutiert. Die Fotodokumentation war eine Idee von ChatGPT.

Wie war das Feedback dazu?

Sophie Heins: Das kam bei den Studierenden sehr gut an, weil es eine willkommene Abwechslung zur Vorlesung ist. Sie müssen raus, sie machen Fotos, sie tauschen sich aus, sie diskutieren miteinander. Im Idealfall sind die Gruppen mit Studierenden aus verschiedenen Studiengängen gemischt, so dass verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen. Auch wir sind von der Aufgabe begeistert.

Franz Vergöhl: Für kreative Aufgaben ist ChatGPT sehr hilfreich. Aber auch für organisatorische Aufgaben verwende ich es gerne. Derzeit koordiniere ich eine Runde mit verschiedenen Lehrenden aus Deutschland, die sich regelmäßig zum Austausch treffen. Für die Organisation mit vielen Informationen, die sinnvoll und schnell lesbar zusammengestellt werden müssen, benutze ich es ebenfalls. Ich schreibe alle Informationen nach bestem Wissen auf und frage dann die KI. Sie formuliert es so, dass es keine Dopplungen, keine unnötigen Füllwörter und dergleichen mehr gibt. Das ist sprachlich oft viel präziser, prägnanter und strukturierter und damit eine große Hilfe.

Und es geht auch viel schneller.

Franz Vergöhl: Ja, und es gibt eine gewisse Sicherheit, dass alles sinnvoll formuliert ist. Wenn ich den Text dann einer Kollegin zeige, haben wir eigentlich ein Sechs-Augen-Prinzip.

Wie geht ihr mit den Daten um?

Franz Vergöhl: Ich ändere zum Beispiel immer die Namen. Ansonsten arbeite ich, wenn ich ChatGPT benutze, mit wenig sensiblen Daten. Es gibt keine Forschungsdaten von Studierenden, die zurückverfolgt werden können oder ähnliches.

In eurem neuen Lernangebot auf der HOOU geht es auch um KI-Tools – und zwar um deren Einsatz im Studium. Wie seid ihr darauf gekommen?

Franz Vergöhl: Zum einen waren wir der Meinung, dass Studierende, die sich für den Einsatz von KI-Tools interessieren, mehr brauchen als die Handreichungen der Hochschulen. Die sind nicht wirklich pragmatisch und oft auch von der Sprache und vom Medium her nicht an die Studierenden gerichtet. Das fanden wir schwierig. Auf der anderen Seite ist KI so neu, dass es aus Sicht der Forschung oder der Wissenschaft keinen Wissensvorsprung gibt. Wir sind hier nicht in Themen unterwegs, die Professorinnen und Professoren seit 40 Jahren erforschen und dann den Bachelorstudierenden im ersten Semester ihren Wissensvorsprung präsentieren.

Wir wollten ein Gegengewicht schaffen und die Studierenden fragen, wie sie eigentlich mit KI umgehen, was sie voneinander lernen und wie sie sich gegenseitig unterstützen können? Die Grundidee war also, das studentische Wissen beziehungsweise die studentische Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen.

Wie seid ihr dabei vorgegangen?

Sophie Heins: Wir haben viele Interviews mit Studierenden geführt oder mit Leuten gesprochen, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. Wir haben sie zum Beispiel gefragt, wie sich KI auf ihren späteren Beruf auswirkt oder ob sie sich bei der Anwendung von KI-Tools von den Hochschulen unterstützt fühlen. Was sie sich in diesem Zusammenhang wünschen. Daraus haben wir dann das Angebot entwickelt, das sich mit KI an sich beschäftigt, das generative KI erklärt und in KI als Werkzeug einführt, aber auch die Herausforderungen und Risiken von KI im Allgemeinen und im Rahmen der Bildung thematisiert.

Wir gehen auch darauf ein, was wir und KI für inklusive Bildung tun können, denn darum geht es im SDG 4 – hochwertige Bildung – im Rahmen der Sustainable Development Goals (SDGs). Das sind 17 Nachhaltigkeitsziele als politische Ziele der Vereinten Nationen, die weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene sicherstellen sollen. Das ist uns wichtig, weil wir an dem SDG-Campus an der HafenCity Universität angesiedelt sind. Darüber hinaus bietet der Kurs Beispiele dafür, wie KI konkret im Studium eingesetzt werden kann – von der Recherche über die Textverarbeitung bis hin zur Konzeptentwicklung – und gibt den Lernenden immer wieder die Möglichkeit, von ihren Erfahrungen in Foren zu berichten und von den Erfahrungen anderer zu profitieren.

Schließlich gibt es noch eine praktische Aufgabe mit der Frage: Wie können innovative Lösungen für Bildungsprobleme auf globaler Ebene dienen und gleichzeitig individuelle Bedürfnisse und soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem fördern?

Das klingt spannend. Auch für diese Frage könnte man KI einsetzen – zumindest zum Brainstorming. Was meint ihr dazu: Ist die Hemmschwelle bei Studierenden groß, KI-Tools für studentische Aufgaben zu nutzen?

Franz Vergöhl: Nach meiner Wahrnehmung gibt es eher eine Hemmschwelle bei Studierenden, mit Lehrenden über den Einsatz von KI-Tools zu sprechen. Ich gehe davon aus, dass jeder schon einmal in die Anwendungen hineingeschaut hat. Aber bevor man sie im Studium einsetzt, sollte man sich gut informieren und mit anderen austauschen. Was darf man? Was darf man nicht? Unter welchen Bedingungen darf man? Gibt es Leitfäden und Regeln an der eigenen Hochschule?

Es ist aber auch wichtig, sich bereits im Studium mit KI zu beschäftigen. Denn die Kompetenz, mit KI-Werkzeugen umgehen zu können, wird wahrscheinlich auch im späteren Beruf benötigt. Es macht also keinen Sinn, sich im Studium davor zu drücken. Spätestens auf dem Arbeitsmarkt wird es verlangt.

Wie läuft der Diskurs über KI-Tools derzeit an den Hochschulen?

Franz Vergöhl: Es passiert viel, aber es wird noch nicht alles kommuniziert. Es wird sehr intensiv diskutiert, wie man KI strategisch einbinden kann. Kommt es in die Curricula der Bachelor-Studiengänge? Gibt es so etwas wie ein Studium Generale für KI? Wird es eher einzelne Kurse geben, in denen „Future Skills“ zum Beispiel in Projekten vermittelt werden? Wir sind glücklicherweise über den ersten Punkt hinaus, wo wir nur über Prüfung und Täuschung der Studierenden durch KI diskutiert haben. Das haben die Hochschulleitungen flächendeckend verstanden. Aber was unter der Oberfläche passiert, das kann ich in der Breite nicht sagen.

Ich glaube, was die Hochschulen tun sollten und was sie alle nicht tun, ist: Partizipativ mit ihren Studierenden zu sprechen, also die Studierenden als Ressource wahrzunehmen, um mit ihnen zu diskutieren. Was braucht ihr an welcher Stelle für euer Studium, was wünscht ihr euch für euren späteren Beruf? Das gemeinsam auszuhandeln, das ist etwas, was aus meiner Sicht viel zu wenig passiert. Und da braucht es ein bisschen mehr Tempo.

Sophie Heins: Ich möchte ergänzen, dass auch die Lehrenden mit ins Boot geholt werden müssen. Der Umgang mit KI sollte ein Diskurs sein, der mit allen Beteiligten an der Hochschule stattfindet. Mit unserem Lehrangebot an der HCU gehen wir einen ersten Schritt, um dafür eine Basis zu schaffen.

Sophie Heins und Franz Vergöhl treten beim Science-and-Art-Slam der HOOU auf

Bei ihrem Slam geht es ums Prompten – genauer um ein Prompt Battle, bei dem sie auch auf die Nutzung von KI im Studium eingehen. Das wird richtig spannend!

Bei dem ersten Science-and-Art-Slam der HOOU gibt es aber noch weitere tolle Beiträge – und du kannst live dabei sein. Am 30. Mai laden wir dich kostenlos in die Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg ein und zeigen dir, wie wir Wissenschaft und Kunst miteinander verbinden. Erfahre in unserem Beitrag, wer alles die Bühne stürmt und was der Abend sonst noch bereithält!

Headerbild: AbsolutVision/Unsplash

20.04.2024 | Meena Stavesand

Ideen als Problemlöser: Gemeinsam kreative Lösungen schaffen

Das Lernangebot „Collaborative Ideation“ gibt Methoden an die Hand, mit denen Teams auch für komplexe Probleme Lösungen finden können.

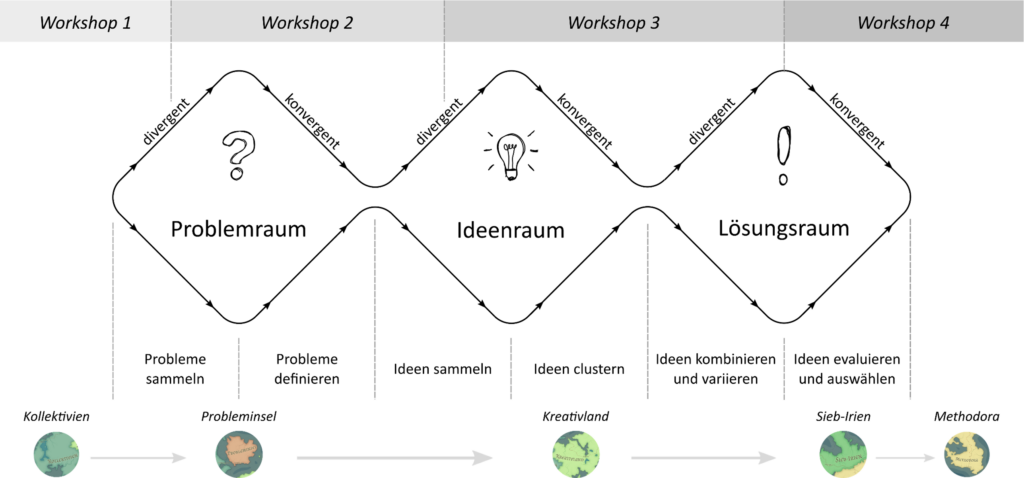

Ideen hat jeder Mensch – und Kreativität kann man lernen. Davon ist Jan Küchenhof, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der TU Hamburg, überzeugt – und hat mit seinem kostenlosen Lernangebot „Collaborative Ideation“ gezeigt, wie wir gemeinsam für komplexe und gesellschaftlich relevante Probleme Ideen finden und entwickeln können. Das geht am besten in einem diversen Team. Im Interview erklärt Jan Küchenhof, was eine Idee eigentlich ist, wie Ideen entstehen und welche Rolle die eigene Kreativität bei dem Ideenfindungsprozess spielt.

Was ist eigentlich eine Idee?

Jan Küchenhof: Für mich ist eine Idee dieser Aha-Moment, den vermutlich jeder von uns kennt. Es macht klick bei uns im Kopf, der Schalter wird umgelegt und es offenbart sich eine potentielle Lösung. Eine Idee kann auch die Antwort auf eine Frage sein, über die wir uns schon länger den Kopf zerbrechen. Häufig muss man ein Problem etwas inkubieren, also etwas länger mit sich herumtragen bis man auf eine Lösung kommt. Eine Idee ist dann ein Problemlöser. Das heißt aber nicht, dass eine Idee immer etwas Neues sein muss – anders als bei einer Invention, also einer Erfindung.

Wie entstehen Ideen?

Jan Küchenhof: Ideen können auf unterschiedliche Arten und Weisen entstehen – bei denkenden Lebewesen sind sie das Resultat kognitiver Prozesse und können sich im Unterbewusstsein entwickeln, allerdings auch gezielt herbeigeführt werden. Klar ist: Jeder Mensch hat Ideen. Meist braucht es ein Problem, das wir zunächst verstehen und dann lösen wollen, damit wir Ideen erkennen. Dieser Prozess kann unterstützt werden – zum einen mit intuitiven Methoden wie etwa Brainstorming, die unsere Kreativität anregen, oder zum anderen mit diskursiven Methoden, die unser systematisches Denken anstoßen. Das Problem, das es zu lösen gilt, wird dann Schritt für Schritt analysiert und durchdrungen, um am Ende passende Ideen für die Problemlösung zu erhalten.

Diese Karte zeigt die „Welt der Ideen“ aus dem Lernangebot „Collaborative Ideation“. Bild: Jan Küchenhof/Hanna Bickmeier/CC BY-SA 4.0

Welche Rolle spielt die eigene Kreativität bei Ideen und kann ich Kreativität lernen?

Jan Küchenhof: Früher wurde oft angenommen, dass Kreativität eine besondere Fähigkeit ist, die einige Menschen besitzen und andere nicht. Daher haben sich manche selbst schnell als unkreativ abgestempelt und das Entwickeln von Ideen den „Kreativen“ überlassen. Es ist vermutlich auch so, dass einige Menschen einfach kreativer sind als andere – jedoch gibt es mehrere Formen von Kreativität und Expert:innen erkennen zunehmend, dass kreatives Denken zu den grundlegenden kognitiven Fähigkeiten gehört, die jeder besitzt. Wir alle werden bei der Geburt mit einer individuellen natürlichen Kreativität ausgestattet. In Kombination mit dem uns verfügbare Wissen steigt unsere verfügbare Kreativität und damit auch die kreative Leistung. Die kreative Leistung kann außerdem durch gezielten Wissenserwerb oder durch Kreativitätstechniken erhöht werden. Der Unterschied zwischen Menschen, die als kreativ und als nicht-kreativ gelten, liegt meist nur darin, wie aktiv sie diese Fertigkeiten nutzen. Daraus folgt: jeder kann seine kreatives Denken stärken und verbessern.

Wie entwickelt man seine Idee weiter?

Jan Küchenhof: Wenn man eine gute Idee gefunden hat, kann man versuchen, sie in die Tat umzusetzen. Natürlich kann nicht jede Idee realisiert werden – schon gar nicht sofort. Manchmal lohnt es sich auch, eine Idee erst einmal weiter zu durchdenken, zu entwickeln, bevor man in die Umsetzung geht. Mit Methoden wie Design Thinking haben wir heute die Möglichkeit, durchdachte Ideen zügig in Prototypen zu verwandeln und sie dann zu testen. Meist gibt es mehr als eine Lösung – daher ist eine gute Abwägung bei Ideen und deren Umsetzung wichtig. Hierbei spielen verschiedene Aspekte eine Rolle wie Aufwand, Umsetzbarkeit, Nutzen und auch die Frage: Welche Alternativen es gibt? Besonders hilfreich ist bei diesem Ideenfindungsprozess ein vielfältiges Team und ein geleiteter Prozess, damit sich komplexe Probleme leichter lösen lassen.

Wie kommen wir an Ideen für sehr komplexe und gesellschaftsübergreifende Probleme?

Jan Küchenhof: Genau diese Frage haben wir uns an der TU Hamburg ebenfalls gestellt – und eine Lösung dafür gefunden. In dem HOOU-Lernangebot „Collaborative Ideation“ haben wir uns auf Probleme konzentriert, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben, da sie alle Menschen betreffen, aber nicht von Einzelnen gelöst werden können. Im Team ist das verfügbare Wissen höher und der Austausch kann die Motivation stärker anregen als alleine im stillen Kämmerchen an neuen Ideen zu arbeiten. Außerdem kann man die Ideen dann mit den unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen der Gruppe diskutieren.

So haben wir uns ein sehr relevantes Thema gesetzt: „Plastikmüll in Stadt und Umwelt“. Zunächst haben wir die Probleme dieses Themas identifiziert und kategorisiert. Wir konnten festlegen, dass es Probleme gibt, die jeder Menschen angehen kann – etwa beim Einkauf den Jutebeutel zu nehmen statt die Plastiktüte. Andere Probleme wie Industrieabfälle, die etwa von Unternehmen in Gewässer geleitet werden, sind nicht von einer Einzelperson zu lösen und erfordern mehr als individuelle Maßnahmen. Hier kann zum Beispiel die Politik mit entsprechenden Regulierungen eingreifen.

Im weiteren Prozess stießen wir auf das Thema Mikroplastik – ein Problem, das weit über die Reichweite von Einzelpersonen, Unternehmen und auch Politik hinausgeht. Mikroplastik ist mittlerweile überall in unseren Ökosystemen verbreitet: in Böden, Gewässern, der Nahrungskette und sogar in uns selbst, was unter anderem zu erhöhtem Artensterben beiträgt. Um hier eine Wirkung zu erzielen, müssen umfassende Maßnahmen und Mechanismen aktiviert werden.