Kategorie: HfMT

10.12.2025 | Katrin Schröder

Life After Art School: Nele Lipp

– Von ertanzten Bildern, Butoh und Türen zwischen Theater- und Museumsräumen –

Die Künstlerin, Wissenschaftlerin, Kuratorin und Hamburger Tanz-Pionierin Nele Lipp ist zu Gast bei Life After Art School. Sie studierte zwischen 1968 und 1974 Schauspiel am Schauspielstudio Frese sowie Kunstpädagogik und Freie Kunst an der HFBK Hamburg. Sie ist nicht nur eine maßgebliche Wegbereiterin für den Tanz in Hamburg, sondern verkörpert mit ihrer Biographie die Begegnungen zwischen performativer und bildender Kunst.

Im Gespräch mit Nora Sternfeld und Cornelius Puschke berichtet Nele, warum ihr Unwillen, im Schauspielstudium klassische Frauenrollen spielen zu müssen, sie in die Metallwerkstätten der HFBK führte. In der Freien Kunst angekommen pendelte sie fortan zwischen den Disziplinen und entwickelte ab den 1970er Jahren eine performative Praxis in Museumsräumen, die für Tanz und Bildende Kunst wegweisend wurde. Nele Lipp ist promovierte Tanzwissenschaftlerin und veröffentlichte diverse Publikationen, darunter das vierbändige Lexikon „Tanz + Bildende Kunst“, das rund 3000 Einträge umfasst und von ihr beständig ergänzt und erweitert wird.

Shownotes

Nele Lipp: TANZ + BILDENDE KUNST. Ein Lexikon.

Nele Lipp: Entrée libre. Denken zwischen den Künsten (2020)

Hamburger Schauspiel-Studio Frese

Ertanzte Bilder / Barfuß im Museum

Lavinia Schulz und Walter Holdt Hamburger Künstlerfest

17.11.2025 | Katrin Schröder

Life After Art School: Lorenz Nolting

Lorenz Nolting ist der Gast der sechsten Folge von Life After Art School. Lorenz studierte Schauspiel an der Folkwang Universität der Künste und Regie an der HfMT Hamburg. Er hat sein Studium vor einigen Jahren erfolgreich abgebrochen und inszeniert seitdem mit zahlreichen Kompliz*innen an diversen Theatern im deutschsprachigen Raum. Seine Arbeiten tragen Titel wie “WOYZECK – das schärfste Messer Deutschlands” (Thalia Theater) oder “ULTRALENZ – 70 000 Cops wollen deine Location wissen” (Volksbühne). Im vergangenen Sommer löste die Absage seiner Inszenierung “ÖDIPUS EXZELLENZ” durch den Intendanten des Theater Osnabrück eine weitreichende Debatte über Macht und Entscheidungsstrukturen in deutschen Stadttheatern aus.

Anne und Cornelius sprechen mit Lorenz über das Verhältnis von Input und Output, über TikTok und YouTube, dem Traum Schauspieler zu sein und Regisseur oder vielleicht auch Schreiner zu werden, über die Bedeutung eines Armbruchs und die Sehnsucht nach Momenten der Ruhe.

Lorenz erzählt außerdem von seiner Arbeit mit dem Peng!-Kollektiv und seiner Zeit beim Jugendtheater P14 der Volksbühne Berlin. Im Februar 2026 kommt seine nächste Inszenierung “ELEKTRA – 100 Pferdestärken Vergangenheitsüberwältigung” am Volkstheater München raus.

Shownotes, Links

Hochschule für Musik und Theater Hamburg

https://www.hfmt-hamburg.de/

Hochschule für Bildende Künste Hamburg

https://www.hfbk-hamburg.de/de/

Audiolabor der Hochschule für Bildende Künste Hamburg

https://www.hfbk-hamburg.de/de/hochschule/einrichtungen/werkst%C3%A4tten/audiolabor/

P14 – Volksbühne Berlin

https://www.volksbuehne.berlin/de/p14

Folkwang Universität der Künste

https://folkwang-schauspiel.de/

Sofie Boiten

https://sofieboiten.com

Leo Meier

https://www.fischer-theater.de/autor/leo-meier-7328651

05.09.2025 | Katrin Schröder

Life After Art School: Verena Brakonier

Für die vierte Ausgabe von Life After Art School treffen Nora und Cornelius die Künstlerin Verena Brakonier an ihrem Arbeitsplatz im Gängeviertel.

Verena Brakonier beschreibt sich als Arbeiter*innenkind und hat an der Folkwang Universität der Künste in Essen Tanz studiert. Ihre Performances entstehen in enger Zusammenarbeit mit anderen Künstler*innen und thematisieren vor dem Hintergrund ihrer Biographie Themen wie Körper und Klassismus.

In dem Gespräch geht es um die Frage, weshalb und unter welchen Voraussetzungen eine künstlerische Ausbildung schon weit vor dem Studium beginnt, warum es für Verena wichtig war sich von dem im Studium erlernten Handwerk zu befreien und welche Fähigkeiten es braucht, um selbstorganisierte Orte wie das Gängeviertel aufzubauen und zu erhalten.

Shownotes, Links

Verena Brakonier https://verenabrakonier.de/

Das Gängeviertel, Hamburg

https://das-gaengeviertel.info

Folkwang Universität der Künste, Essen

https://www.folkwang-uni.de/home

Lichthof Theater, Hamburg

https://www.lichthof-theater.de/

Fundus Theater, Hamburg

https://www.fundus-theater.de

PACT Zollverein

https://www.pact-zollverein.de/

Darko C. Nikolic

https://dcnikolic.com/

Francis Seeck

https://www.francisseeck.net

Class Matters immer noch Verena Brakonier

www.classmatters-immernoch.de

15.07.2025 | Katrin Schröder

Life After Art School: Annika Kahrs

Für die dritte Ausgabe von Life After Art School treffen Anne und Cornelius die Künstlerin Annika Kahrs auf der Tanzfläche des Clubs arkaoda in Berlin Neukölln.

Annika hat ihr künstlerisches Studium an der HFBK 2012 abgeschlossen, lebte danach in Hamburg und zog vor wenigen Jahren nach Berlin. Die meisten ihrer Werke, die sie in namhaften Museen und bei diversen Biennalen zeigte, bewegen sich zwischen Video, Musik und Performance. Als wir Annika treffen, befindet sie sich gerade mitten in der Produktion einer neuen Arbeit und der Vorbereitung für eine Solo-Ausstellung im Hamburger Bahnhof. Cornelius und Anne sprechen mit ihr über Clubs als Lernorte, die lange Liste von Absagen auf Bewerbungen und eine ihrer ersten Ausstellungen im Golden Pudel Club.

Shownotes, Links

15.07.2025 | Katrin Schröder

Artists Talk #12: What would happen, if we would decide to do more creativity with our students?

Audiation-based music learning

Sprache: EN

Audiation is to music what thoughts are to language.

Audiation is to think, feel, embody and understand music. How can students develop more confidence of being musically convincing and use music as a vehicle of expression? What would happen, if we would decide to do more creativity with our students?

How can we understand learning better so we can improve our teaching?

Host: Prof. Dr. Almuth Süberkrüb

Gast: Prof. Dr. Christopher Azzara

Audioaufnahme: Diego Muhr

Aufnahmedatum: 28.11.2022

Audio Postproduction: Ian Whillock

License: CC BY SA 4.0

11.07.2025 | Katrin Schröder

ArtistsTalk #11: Sensorium Podcast – Yuri Akbalkan with Prof. Dr. Georg Hajdu

Yuri Akbalkan in conversation with Prof. Dr. Georg Hajdu

This episode of ArtistsTalk features an insightful exchange between composer Yuri Akbalkan and Prof. Dr. Georg Hajdu — a renowned composer, music theorist, founder of the ligeti zentrum, and initiator of Germany’s first Multimedia Composition program.

Date: 14/02/2024, 13:00-14:30 CET

Duration: 1 hour 28 minutes

Language: EN

Links

Georg Hajdu’s personal website https://georghajdu.de/

Multimedia Composition https://www.hfmt-hamburg.de/musik/multimedia-composition

Multimedia Composition at HfMT Hamburg on Instagram

MUTOR Music Technology Online Repository https://mutor-2.github.io/

Credits

Moderation: Yuri Akbalkan

Audio recording: Goran Lazarević

Audio editing: Diego Muhr

Die Angebote zum Selbstlernen auf der Online-Plattform der Hamburg Open Online University stehen allen Interessierten frei zur Verfügung.

Um unsere Lernangebote zu nutzen, brauchst du weder zu studieren noch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de

Foto Yuri Akbalkan: Inga Sommer/HRA, Frédéric Pasquini, Bayaru Takshina

Foto Georg Hajdu: Jasmin Gritzka

Foto Qing Wang, enactment::interchange von Xiao Fu: Gerhard Kühne

Foto JazzHall HfMT Hamburg: Joerg Modrow

Foto SPIIC+ in der JazzHall HfMT Hamburg: leonie sens

Foto zweimanualiges Cembalo von Cornelis Bom 1991 nach Johann Daniel Dulcken 1745: Yuri Akbalkan

16.05.2025 | Katrin Schröder

Life After Art School - Prolog

Für den Podcast “Life After Art School” treffen Anne Meerpohl, Cornelius Puschke und Nora Sternfeld Menschen, die an einer Kunsthochschule studiert haben und fragen, wie sie leben und arbeiten. Jeden Monat erscheint eine neue Folge von “Life After Art School” mit Gesprächspartner*innen, die in Hamburg wohnen oder studiert haben.

In der ersten Folge besprechen sie, unter welchen ökonomischen Umständen das Leben nach der Kunsthochschule stattfindet und was das mit der Organisation des künstlerischen Studiums insgesamt zu tun hat. Ist es sinnvoll, Tipps und Ratschläge zu geben oder besteht der Sinn eines künstlerischen Werdegangs nicht genau darin, sich von Regeln und Zwängen zu emanzipieren? Zuerst braucht es nämlich Mut und Kraft, um die großen, schweren Türen von Kunsthochschulen und Kunstinstitutionen aufzustemmen.

Links

Hochschule für Musik und Theater Hamburg

https://www.hfmt-hamburg.de

Hochschule für Bildende Kunst Hamburg

https://www.hfbk-hamburg.de/de/

Bild: Tirachard Kumtanom / pexels

08.04.2025 | Meena Stavesand

Gesundheits-Hacks für ein fittes Leben: Dein Toolkit gegen Verspannungen, Stress & Co.

Während in Deutschland der Krankenstand mit etwa 5 Prozent immer noch auf Rekordhöhe liegt, bieten wir dir zum Weltgesundheitstag (7. April) passende Lösungen für mehr Fitness und eine stabile Gesundheit. Bei uns findest du alltagstaugliches Gesundheitswissen: Von schnellen Übungen gegen den Computer-Nacken über smarte Ernährungstricks (ohne erhobenen Zeigefinger!) bis hin zu verständlich erklärten medizinischen Innovationen. Unsere kostenlosen Kurse machen dich fit für die gesundheitlichen Herausforderungen von heute – ohne dass du Medizin studieren musst und mit Tipps, die du in deinen Alltag einbauen kannst.

Ob Norovirus, Influenza oder psychische Leiden – der Krankenstand liegt in Deutschland mit 5,3 Prozent im Jahr 2024 auf einem fast gleichbleibend hohen Niveau. Angesichts dieser Zahlen wird der diesjährige Weltgesundheitstag besonders wichtig.

Er steht am 7. April unter dem Motto „Gesunde Anfänge, hoffnungsvolle Zukunft“ und startet eine einjährige Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Verbesserung der Mutter-Kind-Gesundheit. Diese Initiative ist dringend nötig: Trotz Fortschritten starben 2020 etwa 1.000 Frauen in der Europäischen Region an Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen.

Gesunde Anfänge zu schaffen bedeutet auch, Wissen zu teilen und Gesundheitskompetenz zu fördern – genau hier setzen die Lernangebote der HOOU an.

Medizin verstehen – in einfachen Worten

Mit unserem Angebot „Medizin. Online. Verstehen.“ hat das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Plattform geschaffen, die komplexe Gesundheitsthemen einfach erklärt. Hier findest du leicht verständliche Videos und Texte zu Themen wie Adipositas, Schlaganfall, Diabetes oder Depressionen – ein wichtiger Baustein für einen besseren Blick auf deine Gesundheit.

Medizin. Online. Verstehen.

In diesem Lernangebot stellen wir verschiedene Erkrankungen und deren Behandlung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in Form von kurzen Filmen und informativen Texten auf einer projekteigenen Webseite vor.

Verspannungen ade – kleine Übungen mit großer Wirkung

Kennst du das? Nach einem langen Tag vor dem Computer ziehen Nacken und Schultern, der Kopf brummt. Mit unserem Kurs „Spielend gesund bleiben“ lernst du einfache Übungen, die wirklich helfen. Die Expert:innen der Hochschule für Musik und Theater und des UKE zeigen in kurzen Videos, wie du Verspannungen selbst lösen kannst. Diese Übungen wurden ursprünglich für Musiker:innen entwickelt, aber sie sind für uns alle ein echter Gewinn. Probier’s aus – dein Nacken wird es dir danken!

Spielend gesund bleiben

Gesundes Musizieren braucht einen gesunden Körper und wir zeigen Dir die Übungen dafür!

Die Macht der Klänge – wie Geräusche heilen können

Passend dazu entdeckst du bei „Healing Soundscapes“, wie Klänge unsere Gesundheit beeinflussen können. Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Geräusche stressen und andere entspannen? Dieses gemeinsame Projekt des UKE und der Hochschule für Musik und Theater gibt Antworten und zeigt praktische Anwendungen. Auch für Menschen, die in Kliniken arbeiten, ist dieses Lernangebot interessant – damit die Notaufnahme bald entspannender auf die Patient:innen wirken kann.

Healing Soundscapes - DE

Healing Soundscapes sind Klangumgebungen, die durch künstlerisch und raumbezogen gestaltete Musical Soundscape Interventions (MSI) entstehen. Lerne hier, wie wir die klangliche Umgebung von Warte- und Arbeitsbereichen in Krankenhäusern gestalten, dass das Wohlbefinden von Patient:innen und Mitarbeitenden gesteigert wird.

Clever essen ohne Verzicht – so geht’s

Gesund essen im Uni-Stress oder im Büroalltag? Klingt gut, scheitert aber oft an der Praxis. Unser Kurs „Gesund durchs Studium“ der HAW Hamburg nimmt dich mit auf eine entspannte Entdeckungstour. Keine strengen Diätregeln, sondern alltagstaugliche Tipps, spannende Quizze und der Podcast „fit & fröhlich“. Hier lernst du nebenbei, wie du mit Stress besser umgehst und ein paar gesunde Gewohnheiten entwickelst.

Gesund durchs Studium

Gesund durchs Studium und noch viel weiter? Wie das gehen kann und was das bedeutet, findest du hier heraus.

Weiter geht’s mit „Nudging in der Ernährung“ – ein Kurs, der zeigt, wie kleine Veränderungen große Wirkung haben können. „Nudging“ bedeutet übrigens nichts anderes als ein freundlicher Anstupser in die richtige Richtung. Nimm die gesunden Alternativen wahr. Sie stehen meistens griffbereit.

Nudging für mehr Gesundheit und Nachhaltigkeit

Dieser Online-Kurs führt Multiplikatoren und interessierte Personen in den Einsatz von Nudging zur Förderung von Gesundheit und Nachhaltigkeit ein. Das Schulungskonzept ermöglicht eine schnelle Einarbeitung und praktische Anwendung des Gelernten. Der Kurs richtet sich an Fachkräfte und Einzelpersonen mit Interesse an Gesundheit und Nachhaltigkeit, ist kostenlos und flexibel online zugänglich. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Nudging zu entwickeln und Teilnehmende zur Anwendung im Beruf oder Alltag zu befähigen. Durch Quizzes und Übungen können Teilnehmende ihr Wissen vertiefen, mit dem Ziel, Nudging effektiv für Gesundheit und Nachhaltigkeit einzusetzen.

Diese Ernährungsangebote greifen den Kerngedanken des WHO-Mottos auf: Gesunde Anfänge schaffen wir durch informierte Entscheidungen im Alltag – jede gesunde Mahlzeit ist ein kleiner Schritt in Richtung einer hoffnungsvollen Zukunft.

Sport ohne Risiko – was du über Energiedefizite wissen solltest

Du bewegst dich gerne und regelmäßig? Super! Aber hast du schon vom relativen Energiedefizit gehört? Unser Kurzangebot „Wissenschaft kurz erklärt: das relative Energiedefizit“ der HAW Hamburg nimmt dich in nur 15 bis 20 Minuten mit in ein Thema, das nicht nur Profisportler:innen betrifft. Du erfährst, woran du erkennst, ob dein Körper genug Energie bekommt und wie du Probleme vermeiden kannst. Praktisches Wissen, das dir helfen kann, langfristig mit Freude aktiv zu bleiben.

Wissenschaft kurz erklärt: das relative Energiedefizit

Was ist das relative Energiedefizit im Sport? Hier erhältst du einen ersten Einstieg in dieses komplexe Thema.

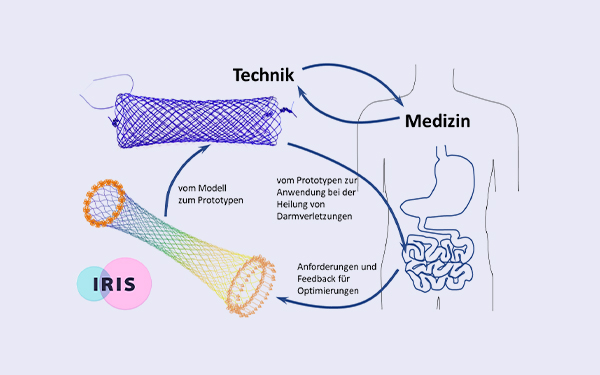

Medizin der Zukunft – Ein Blick in die Forschung

Du interessierst dich für medizinische Innovationen? Dann schau dir „IRIS – Individual Resorbable Intestinal Stents“ an, ein gemeinsames Projekt des UKE und der TU Hamburg. Der Kurs zeigt verständlich, wie spezielle Darmstents die Heilung von Darmverletzungen verbessern können. Hier bekommst du einen faszinierenden Einblick in ein Forschungsgebiet, das vielen Menschen helfen kann.

IRIS - Individual Resorbable Intestinal Stents

In diesem Lernangebot geht es um den Entwicklungsprozess von individuellen resorbierbaren Darmstents.

Medizinische Innovationen wie diese sind entscheidend für eine hoffnungsvolle gesunde Zukunft, wie sie die WHO mit ihrer Kampagne anstrebt. Sie verbessern nicht nur die Gesundheitsversorgung von Müttern und Neugeborenen, sondern aller Menschen weltweit.

Gesundheit in deinen Händen: kleine Schritte, große Wirkung

Unsere Kurse sind so vielfältig wie das Leben selbst. Ob du einfach weniger verspannt sein möchtest, deine Ernährung ohne großen Aufwand verbessern willst, bereits erkrankt bist und mehr darüber erfahren willst oder dich für medizinische Themen interessierst – bei uns findest du verständliche Informationen aus erster Hand, direkt aus der Forschung.

Triff gesunde Entscheidungen

Während die WHO mit dem diesjährigen Weltgesundheitstag den Fokus auf Mutter-Kind-Gesundheit legt, bieten wir ergänzend ein breites Spektrum an Gesundheitsthemen für jeden Alltag. Denn „Gesunde Anfänge, hoffnungsvolle Zukunft“ beginnt mit dem Wissen und den Fähigkeiten jedes Einzelnen, gesunde Entscheidungen zu treffen.

Bild: ThisIsEngineering

14.03.2025 | Meena Stavesand

Gleichstellung in der Wissenschaft: Parität erst 2064?

Von Dorothea Christiane Erxlebens mutiger Promotion im 18. Jahrhundert bis zu den aktuellen Zahlen von nur 29 Prozent Professorinnen – unser Abschlussartikel zum Weltfrauentag blickt auf historische Vorbilder, aktuelle Herausforderungen und notwendige Veränderungen für eine echte Gleichstellung in Forschung und Lehre. Es geht um brillante Wissenschaftlerinnen, hartnäckige Widerstände und die Frage, warum wissenschaftlicher Fortschritt Vielfalt braucht – und wie lange wir noch auf Parität warten müssen.

Der Weltfrauentag am 8. März erinnert uns jedes Jahr daran, dass Gleichberechtigung kein Relikt vergangener Kämpfe ist, sondern eine lebendige Aufgabe bleibt. Seit Clara Zetkin 1911 den ersten internationalen Frauentag ins Leben rief, hat sich viel verändert – aber nicht genug. In der Wissenschaft spiegelt sich diese Entwicklung wie unter einem Brennglas wider: Beeindruckende Forschung steht neben großen Herausforderungen.

In unserer Serie zum Weltfrauentag haben wir eine Woche lang die Geschichten mutiger Wissenschaftlerinnen erzählt, ihre Durchbrüche und die Hürden, die sie überwinden mussten – und teilweise noch immer müssen – geschildert. Zum Abschluss dieser Reihe werfen wir einen umfassenden Blick auf dieses facettenreiche Thema.

Die Wegbereiterinnen: Mit Leidenschaft gegen Widerstände

Die Geschichte von Frauen in der Wissenschaft ist geprägt von außergewöhnlichem Mut. Dorothea Christiane Erxleben stellte sich Mitte des 18. Jahrhunderts gegen nahezu unüberwindbare gesellschaftliche Widerstände.

Sie praktizierte als Ärztin ohne formalen Abschluss und musste sich dafür sogar vor Gericht verantworten. Erst mit Unterstützung ihres Bruders und des preußischen Königs Friedrich des Großen konnte sie in Halle promovieren – ein Meilenstein, der bewies: Barrieren können fallen, wenn der Wille stark genug ist. Allerdings gilt das auch nicht immer, wie die Geschichte von Emmy Noether beweist – etwa 150 Jahre später:

Als erst zweite Frau in Deutschland promovierte Emmy Noether 1907 in Mathematik. Trotz eines formellen Verbots von 1908 versuchte sie, ihre Habilitation einzureichen. Der Mathematiker David Hilbert kämpfte für sie, doch offizielle Positionen blieben ihr verwehrt.

Der preußische Minister schrieb damals: „Die Zulassung von Frauen zur Habilitation als Privatdozent begegnet in akademischen Kreisen nach wie vor erheblichen Bedenken. Da die Frage nur grundsätzlich entschieden werden kann, vermag ich auch die Zulassung von Ausnahmen nicht zu genehmigen, selbst wenn im Einzelfall dadurch gewisse Härten unvermeidbar sind.“

Oft hielt Noether ihre Vorlesungen deswegen unter Hilberts Namen. Nach jahrelangem Ringen wurde ihr wegweisender Beitrag zur Abstrakten Algebra endlich anerkannt – heute gilt sie als Pionierin einer ganzen Epoche.

Dass Frauen in der Wissenschaft oft im Schatten standen, zeigt auch Rosalind Franklins Geschichte: Sie bewies als Biochemikerin und Spezialistin für Röntgenstrukturanalyse mit dem Foto 51 die Doppelhelix unser DNA. Den Nobelpreis bekamen allerdings zwei Männer: James Watson und Francis Crick, obwohl deren Forschung auf Rosalind Franklins Arbeiten beruhte. Ihr Anspruch erlosch mit ihrem frühen Tod 1958, da der Nobelpreis nicht posthum verliehen wird. Sie starb an Krebs – möglicherweise eine Auswirkung ihrer Arbeit mit Röntgenstrahlen.

Diese drei Biografien zeigen, wie hart der Kampf um wissenschaftliche Anerkennung in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten war. Sie beweisen auch, dass bedeutende Fortschritte oft dann entstehen, wenn Frauen gegen strukturelle Widerstände angehen und gleichzeitig neue Denkweisen etablieren.

Gegenwart: Zwischen Fortschritt und Stillstand

Die heutige Situation zeigt ein gemischtes Bild. Es gibt messbare Fortschritte, aber auch Unterschiede:

- Der Frauenanteil in wissenschaftlichen Führungspositionen stieg von 13,5 Prozent (2013) auf 24,2 Prozent (2023).

- Über die Hälfte (52,3 Prozent) der Studienanfänger:innen waren 2022 weiblich – ein ausgeglichenes Verhältnis auf der Einstiegsstufe.

- Nur 29 Prozent der Professuren in Deutschland sind mit Frauen besetzt (2023).

Klassische Rollenbilder beeinflussen nach wie vor viele Karriereverläufe. Frauen übernehmen überdurchschnittlich viel unbezahlte Care-Arbeit, was ihre Zeit für Forschung und Publikationen einschränkt.

Es braucht Chancengleichheit – sowohl strukturell als auch in den Köpfen der Menschen.Katrin Bock, TU Hamburg

Der sogenannte Gender Publication Gap belegt: Wissenschaftlerinnen veröffentlichen tendenziell weniger Artikel als ihre männlichen Kollegen. Jede zweite Forscherin berichtet zudem von Fällen, in denen ihr Beitrag schlichtweg übersehen wurde.

„Es braucht Chancengleichheit – sowohl strukturell als auch in den Köpfen der Menschen!“ Dieses Zitat von Katrin Bock, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Hamburg, bringt es auf den Punkt. Gleichzeitig ist vor allem eins wichtig, wie Dr. Sophie Heins, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HafenCity Universität verdeutlicht: „Im Design und der Designforschung ist Vernetzung entscheidend, um Frauen sichtbarer zu machen“, antwortet sie auf die Frage, was es braucht, damit Frauen in dem eigenen Fachbereich noch stärker wirken können und sichtbarer werden.

Der Weg zur echten Gleichstellung: Parität erst 2064?

Der Glass Ceiling Index belegt weiterhin eine gläserne Decke zwischen Promotion und Professur. Obwohl der Frauenanteil bei Promotionen deutlich gestiegen ist, bleibt er bei den höchsten Professuren weit zurück:

„Wenn der Frauenanteil an den höchsten Professuren in gleicher Weise wie seit 1992 wachsen würde, wäre eine Parität im Jahr 2064 erreicht (…). Auch wenn das etwas schnellere Wachstum der letzten 10 Jahre zugrunde gelegt würde, wäre eine Parität erst 2057 erreicht“, heißt es in der Bilanz „30 Jahre Geschlechtergleichstellung in der Wissenschaft“.

29

Prozent der Professuren sind in Deutschland mit Frauen besetzt.

Die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie bleibt ein zentrales Thema – auch unter Wissenschaftlerinnen: „In der Wissenschaft braucht es mehr Frauen in Führungspositionen, um Veränderung zu bewirken und junge Wissenschaftlerinnen zu inspirieren“, sagt Dr. Franziska Miegel, psychologische Psychotherapeutin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Von mehr Flexibilität und der Anerkennung von Care-Arbeit würden jedoch alle Forschenden profitieren. Wenn dieses Umdenken gelingt, müsste niemand mehr zwischen Familie und Karriere wählen.

Ausblick: Was die Zukunft bringen muss

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz hat die Förderung von Frauen in Wissenschaft und Forschung als wichtiges Querschnittsthema definiert. Damit sind die Grundlagen für Veränderung geschaffen. Was jetzt folgen muss, sind konkrete Maßnahmen wie etwa:

- Strukturelle Reformen zur Förderung von Frauen auf allen Karrierestufen

- Ein kultureller Wandel, um starre Denkmuster aufzubrechen

- Ausgebaute Mentoring- und Vernetzungsangebote

- Mehr Sensibilität für Care-Arbeit und faire Arbeitsbedingungen

Die Zahlen belegen, dass wir Fortschritte machen – aber das Tempo könnte schneller sein. Dass eine positive Entwicklung stattfindet, ist sicherlich auch dem unbeugsamen Engagement jener Frauen zu verdanken, die sich nicht abschrecken ließen: von Dorothea Christiane Erxleben über Rosalind Franklin bis hin zu Emmy Noether. Sie haben bewiesen, dass herausragender Forschungsgeist weder einem Geschlecht noch bestimmten Rollenmustern untergeordnet ist.

Lange hielt die Welt an dem Irrglauben fest, Frauen fehle es an Kreativität und Fähigkeiten. Diese Vorstellung ist falsch, und sie zu widerlegen motiviert uns, sichtbarer und einflussreicher zu werden.Tam Thi Pham, Hochschule für Musik und Theater

Mehr Mut, mehr Gleichberechtigung, mehr Sichtbarkeit

Der Weltfrauentag mahnt uns jedes Jahr aufs Neue, nicht nachzulassen. Er erinnert aber auch daran, wie viel Frauen schon erreicht haben – gerade in der Wissenschaft. Tam Thi Pham, Komponistin, Improvisateurin und Projektkoordinatorin an der Hochschule für Musik und Theater fasst daher treffend zusammen: „Lange hielt die Welt an dem Irrglauben fest, Frauen fehle es an Kreativität und Fähigkeiten. Diese Vorstellung ist falsch, und sie zu widerlegen motiviert uns, sichtbarer und einflussreicher zu werden.“

27.02.2025 | Katrin Schröder

ArtistsTalk #10 - Take care of your voice!

Wenn die Stimme nicht mehr stimmt – in diesem Podcast sprechen Linda Smailus und Beate von Kirchbach über Praxistipps zur Pflege der Stimme und Stimmgesundheit.

Moderation: Linda Smailus

Gästin: Beate von Kirchbach

Audioproduktion: Goran Lazarevic

Audiopostproduktion: Ian Whillock

Aufgenommen am: 24.10.2022 | Sprache: DE