Kategorie: HCU

Bild: sasint / Pixabay

24.01.2025 | Meena Stavesand

Wissen als Schlüssel: Wie lebenslanges Lernen unsere Welt verändert

Der demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Angesichts einer alternden Bevölkerung, einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft und der rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt gewinnt das Konzept des lebenslangen Lernens zunehmend an Bedeutung. Anlässlich des internationalen Welttages der Bildung (24. Januar) zeigen wir, wie wir, die Hamburg Open Online University als Wissensplattform, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Für uns spielt lebenslanges Lernen eine Schlüsselrolle bei der Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen, bei der Sicherung von Arbeitsplätzen in Zeiten des technologischen Wandels und bei der Förderung des Zusammenhalts zwischen Jung und Alt.

In einer Welt, in der sich Berufe und Qualifikationen ständig verändern, müssen Menschen bereit sein, ihr Wissen stetig zu erweitern. Um das zu ermöglichen und zu fördern, braucht es faktenbasierte und qualitativ wie didaktisch erstklassige Bildungsangebote für alle. Der Zugang dazu muss niederschwellig und barrierearm sein.

Unterstützung für Menschen in jeder Lebensphase

Plattformen wie die HOOU als Verbundeinrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hamburger Hochschulen (HAW Hamburg, TU Hamburg, Hochschule für Musik und Theater, Hochschule für Bildende Künste), der Multimedia Kontor Hamburg gGmbH und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf arbeiten daran und unterstützen Menschen in jeder Lebensphase mit ihren fundierten Wissensangeboten. Drei Gedanken dazu.

1. Fit für die Zukunft: Warum lebenslanges Lernen in der Arbeitswelt unverzichtbar ist

In einer alternden Gesellschaft, in der die Menschen länger im Erwerbsleben stehen, wird lebenslanges Lernen zu einer zentralen Voraussetzung, um berufliche Chancen zu sichern und den technologischen Wandel zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich an neue Anforderungen anpassen müssen, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.

Wir bieten als Plattform kostenlose, flexible und niederschwellige Weiterbildungsmöglichkeiten, die es Menschen (auch im Alter) ermöglichen, neue berufliche Kompetenzen zu erwerben. Durch die flexiblen Online-Formate können Interessierte die Lerninhalte auch mit begrenztem Zeitbudget – ob berufstätig oder in der Familienphase – nutzen.

Dies dient nicht nur der individuellen beruflichen Entwicklung, sondern wirkt auch dem durch den demografischen Wandel verschärften Fachkräftemangel entgegen.

2. Bildung für alle Lebensphasen: Persönliche Entwicklung durch lebenslanges Lernen

Lebenslanges Lernen unterstützt die persönliche Entwicklung in allen Lebensphasen – von der Jugend bis ins hohe Alter. Es ermöglicht jungen Menschen, ihre Bildung über die traditionellen schulischen und universitären Bildungswege hinaus zu erweitern, und älteren Menschen, neuen Interessen nachzugehen oder vorhandene Fähigkeiten auszubauen.

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist dies wichtig, da der Dialog zwischen den Generationen und der gegenseitige Wissenstransfer gestärkt werden. Wir fördern diesen generationsübergreifenden Austausch, indem wir Menschen den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglichen.

3. KI und Automatisierung: Warum technologische Bildung jetzt wichtig ist

Mit dem technologischen Wandel durch künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung sind viele Berufe im Umbruch. Dies betrifft sowohl junge Menschen, die in eine sich wandelnde Arbeitswelt eintreten, als auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich an diese Veränderungen anpassen müssen. Wir bieten daher Lerninhalte, die Menschen jeden Alters darauf vorbereiten, die neuen technologischen Anforderungen zu bewältigen.

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist es wichtig, sich frühzeitig auf die digitale Zukunft vorzubereiten, während ältere Erwachsene durch die Plattform die Möglichkeit haben, sich neue berufliche Fähigkeiten anzueignen und ihre Karrierechancen zu sichern.

Fazit: Lebenslanges Lernen für eine erfolgreiche Zukunft im demografischen Wandel

Diese drei Gedanken zeigen, dass lebenslanges Lernen mehr ist als persönliche Entwicklung. Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Eine alternde Bevölkerung, zunehmende Diversität und technologische Umbrüche machen es erforderlich, dass Menschen ihre Kompetenzen kontinuierlich erweitern und sich an neue Herausforderungen anpassen.

Bildungsplattformen wie wir bieten die notwendige Infrastruktur, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Wir ermöglichen den Zugang zu Bildung für alle Altersgruppen, fördern den Austausch zwischen den Generationen und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nur durch eine breite Verankerung des lebenslangen Lernens kann eine zukunftsfähige Gesellschaft entstehen, die Jung und Alt in den Transformationsprozess integriert und eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft sichert.

Das könnte dich interessieren:

Foto: Meena Stavesand

12.06.2024 | Meena Stavesand

Weltpremieren beim Slam: Von nackten Reitern über zerbrochene Nudeln bis hin zu Mathe in der Musik

Was haben nackte Reiter, zerbrochene Spaghetti und ein Instrument mit nur einer Saite gemeinsam? Sie alle waren Teil des ersten Science-and-Art-Slams der HOOU. Vor mehr als 130 Menschen in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg performten die Wissenschaftler:innen und Kulturschaffenden mit einzigartigen Auftritten.

WELTPREMIERE! Moderator Dr. Ronny Röwert geizte am Abend des 31. Mai nicht mit solchen Superlativen – und das zurecht! Denn nicht nur der Science-art-Art-Slam der Hamburg Open Online University an sich war eine Weltpremiere, auch die Slams waren in ihrer jeweiligen Form und der Zusammensetzung ein exklusives Schauspiel (und werden dies wohl bleiben).

Wissenschaftliche Vielfalt

Den mehr als 130 Besucherinnen und Besuchern bot sich also ein außergewöhnliches Event, das sich insbesondere durch seine wissenschaftliche Vielfalt auszeichnete. Denn wenn die HOOU einen Slam organisiert, dann sollen das Publikum auch etwas lernen – dafür steht die HOOU jedenfalls: Bildung für alle. So lautete also auch das geheime Motto des Abends.

Und so kombinierte das Organisationsteam um Dr. Paula de Oliveira Guglielmi einen Auftritt zu Künstlicher Intelligenz (mit kurzeitigem Internetproblem, das Ronny Röwert und Slammer Franz Vergöhl charmant überbrückten, während seine Slammerkollegin Sophie Heins es schnell löste) mit dem Vocalcoaching von Linda Smailus, bei dem die Hamburgerinnen und Hamburger ihre Stimme trainieren konnten.

Harte Töne, sanfte Töne

Außerdem beeindruckten mit ihren Performances Prof. Dr. Anja Steidinger und Julia Stolba in Trenchcoat und Sonnenbrille – mit Prof. Dr. Nora Sternfeld als Stimme aus dem Off, die über nackte Reiter philosophierten, und Tam Thi Pham mit einem besonderen Instrument – der Dan Bau, die aus nur einer Saite besteht, aber trotzdem einzigartige Töne fabriziert.

Zu vergessen sind aber auch nicht Jan Küchenhof, der mit dem Publikum eine Reise in die Welt der Ideenfindung und Produktentwicklung unternahm, und Vincent Dombrowski, der Musik und Mathematik miteinander verband. Klingt komisch? War aber spannend – auch für Menschen, die weniger mit Zahlen umgehen wollen!

Komplexe Themen simpel heruntergebrochen

Was fehlt? Die zerbrochenen Spaghetti! Und für die sorgte Philip Rose, der am Ende auf den Nudelresten auch den Siegerpokal in die Luft heben konnte. Der Wissenschaftler der HAW brachte dem Publikum die Vielseitigkeit von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff näher – und das war (anders als vielleicht der Begriff an sich) unglaublich interessant. Das lag maßgeblich an Philips humorvoller Art, die Dinge auf ihre Einfachheit herunterzubrechen. Das ist nicht immer die Stärke von Forschenden, die zu einem Thema auch noch promovieren, aber Philip hat das mit Bravour gemeistert – und dafür am Ende den lautesten Applaus eingeheimst.

Natürlich wäre die HOOU nicht die HOOU, wenn auch beim „Applausometer“ Wissenschaft niederschwellig zu sehen gewesen wäre. Goran Lazarevic von der HfMT hatte eigens für den Slam eine Software programmiert, die mithilfe eines Mikrofons sehr genau anzeigte, wie laut der Applaus wirklich war. Und so war auch ohne Zweifel klar, dass sich Philip am Ende durchsetzte – wissenschaftlich belegt!

Leidenschaft für Wissenschaft, Kunst und Kultur

Knappt war es trotzdem. Denn alle Slammer:innen haben eins gezeigt: Sie sind Expert:innen auf ihren Gebieten – und begeistern mit ihrer Leidenschaft für die Wissenschaft, Kunst und Kultur viele Menschen. So auch die über 130 Zuschauerinnen und Zuschauer beim ersten Science-and-Art-Slam der Hamburg Open Online University.

Danke an alle Beteiligten

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Bücherhallen Hamburg als Kooperationspartner, bei Frau Dr. Eva Gümbel, Hamburger Staatsrätin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, die ein Grußwort sprach, bei Moderator Ronny Röwert und natürlich bei den Slammerinnen und Slammern für die vielen Weltpremieren!

Bild: Solen Feyissa/Unsplash

17.05.2024 | Meena Stavesand

KI im Studium nutzen: Darum sollten sich Studierende mit KI-Tools auseinandersetzen

ChatGPT, DeepL und Co. sparen viel Zeit. Bei den täglichen Routinen am Schreibtisch, aber auch bei der kreativen Arbeit. Doch wie lassen sich KI-Tools im Studium einsetzen?

Es ist eine spannende Frage, die Franz Vergöhl und Sophie Heins von der HafenCity Universität mit Studierenden besprochen haben. KI-Tools im Studium einsetzen – aber wie? Aus den Ergebnissen der Gespräche ist ein neues HOOU-Lernangebot entstanden: KI im Studium nutzen. Was in dem Kurs vermittelt wird und wie sich sowohl Studierende als auch Hochschulen in Zukunft auf den Einsatz von KI einstellen sollten, darüber sprechen wir mit den beiden im Interview.

Was ist euer Lieblings-KI-Tool?

Franz Vergöhl: Mein Lieblings-KI-Tool ist tatsächlich ChatGPT, das ich sehr gerne als Sparringspartner verwende, sei es für schwierige E-Mails, Projektideen, Titel für Podcastfolgen oder Artikel, aber auch für Social Media. Ich lasse mir zum Beispiel gerne Dinge vorformulieren oder auch Fragen stellen und verwende dann meine eigenen Formulierungen. Außerdem lasse ich mir manchmal Dinge von ChatGPT erklären, die ich sonst googeln müsste.

Sophie Heins: In letzter Zeit benutze ich vor allem DeepL Write, um E-Mails, die ich formuliere, von der Zeichensetzung korrigieren oder stilistisch besser formulieren zu lassen. Aber es kommt immer auf die Anwendung an. Also ChatGPT benutze ich natürlich auch, das finde ich ebenfalls sehr praktisch.

Ihr nutzt also KI-Tools in eurer täglichen Arbeit.

Sophie Heins: Ja. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine Auftaktveranstaltung für eine Lehrveranstaltung und wir sind ganz begeistert von unserer ersten Aufgabe, die wir den Studierenden gegeben haben. Die haben wir nämlich mit Hilfe von ChatGPT generiert. Ich glaube nicht, dass wir selbst so schnell auf diese Aufgabe gekommen wären. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir KI auch einsetzen. Es geht nicht nur darum, Texte zu verbessern oder zu korrigieren. KI-Tools können viel mehr.

Was war die Aufgabe?

Sophie Heins: In dem Seminar geht es darum, wie wir Städte nachhaltig gestalten können. Die Studierenden sollten dann in die Hafencity gehen und sie auf bestimmte Aspekte hin untersuchen – unter anderem auf nachhaltiges Wohnen. Eine Gruppe hat sich auf negative Punkte konzentriert, eine andere auf positive. Ihre Eindrücke sollten sie fotografisch dokumentieren. Anschließend haben wir anhand der Fotos darüber diskutiert. Die Fotodokumentation war eine Idee von ChatGPT.

Wie war das Feedback dazu?

Sophie Heins: Das kam bei den Studierenden sehr gut an, weil es eine willkommene Abwechslung zur Vorlesung ist. Sie müssen raus, sie machen Fotos, sie tauschen sich aus, sie diskutieren miteinander. Im Idealfall sind die Gruppen mit Studierenden aus verschiedenen Studiengängen gemischt, so dass verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen. Auch wir sind von der Aufgabe begeistert.

Franz Vergöhl: Für kreative Aufgaben ist ChatGPT sehr hilfreich. Aber auch für organisatorische Aufgaben verwende ich es gerne. Derzeit koordiniere ich eine Runde mit verschiedenen Lehrenden aus Deutschland, die sich regelmäßig zum Austausch treffen. Für die Organisation mit vielen Informationen, die sinnvoll und schnell lesbar zusammengestellt werden müssen, benutze ich es ebenfalls. Ich schreibe alle Informationen nach bestem Wissen auf und frage dann die KI. Sie formuliert es so, dass es keine Dopplungen, keine unnötigen Füllwörter und dergleichen mehr gibt. Das ist sprachlich oft viel präziser, prägnanter und strukturierter und damit eine große Hilfe.

Und es geht auch viel schneller.

Franz Vergöhl: Ja, und es gibt eine gewisse Sicherheit, dass alles sinnvoll formuliert ist. Wenn ich den Text dann einer Kollegin zeige, haben wir eigentlich ein Sechs-Augen-Prinzip.

Wie geht ihr mit den Daten um?

Franz Vergöhl: Ich ändere zum Beispiel immer die Namen. Ansonsten arbeite ich, wenn ich ChatGPT benutze, mit wenig sensiblen Daten. Es gibt keine Forschungsdaten von Studierenden, die zurückverfolgt werden können oder ähnliches.

In eurem neuen Lernangebot auf der HOOU geht es auch um KI-Tools – und zwar um deren Einsatz im Studium. Wie seid ihr darauf gekommen?

Franz Vergöhl: Zum einen waren wir der Meinung, dass Studierende, die sich für den Einsatz von KI-Tools interessieren, mehr brauchen als die Handreichungen der Hochschulen. Die sind nicht wirklich pragmatisch und oft auch von der Sprache und vom Medium her nicht an die Studierenden gerichtet. Das fanden wir schwierig. Auf der anderen Seite ist KI so neu, dass es aus Sicht der Forschung oder der Wissenschaft keinen Wissensvorsprung gibt. Wir sind hier nicht in Themen unterwegs, die Professorinnen und Professoren seit 40 Jahren erforschen und dann den Bachelorstudierenden im ersten Semester ihren Wissensvorsprung präsentieren.

Wir wollten ein Gegengewicht schaffen und die Studierenden fragen, wie sie eigentlich mit KI umgehen, was sie voneinander lernen und wie sie sich gegenseitig unterstützen können? Die Grundidee war also, das studentische Wissen beziehungsweise die studentische Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen.

Wie seid ihr dabei vorgegangen?

Sophie Heins: Wir haben viele Interviews mit Studierenden geführt oder mit Leuten gesprochen, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. Wir haben sie zum Beispiel gefragt, wie sich KI auf ihren späteren Beruf auswirkt oder ob sie sich bei der Anwendung von KI-Tools von den Hochschulen unterstützt fühlen. Was sie sich in diesem Zusammenhang wünschen. Daraus haben wir dann das Angebot entwickelt, das sich mit KI an sich beschäftigt, das generative KI erklärt und in KI als Werkzeug einführt, aber auch die Herausforderungen und Risiken von KI im Allgemeinen und im Rahmen der Bildung thematisiert.

Wir gehen auch darauf ein, was wir und KI für inklusive Bildung tun können, denn darum geht es im SDG 4 – hochwertige Bildung – im Rahmen der Sustainable Development Goals (SDGs). Das sind 17 Nachhaltigkeitsziele als politische Ziele der Vereinten Nationen, die weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene sicherstellen sollen. Das ist uns wichtig, weil wir an dem SDG-Campus an der HafenCity Universität angesiedelt sind. Darüber hinaus bietet der Kurs Beispiele dafür, wie KI konkret im Studium eingesetzt werden kann – von der Recherche über die Textverarbeitung bis hin zur Konzeptentwicklung – und gibt den Lernenden immer wieder die Möglichkeit, von ihren Erfahrungen in Foren zu berichten und von den Erfahrungen anderer zu profitieren.

Schließlich gibt es noch eine praktische Aufgabe mit der Frage: Wie können innovative Lösungen für Bildungsprobleme auf globaler Ebene dienen und gleichzeitig individuelle Bedürfnisse und soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem fördern?

Das klingt spannend. Auch für diese Frage könnte man KI einsetzen – zumindest zum Brainstorming. Was meint ihr dazu: Ist die Hemmschwelle bei Studierenden groß, KI-Tools für studentische Aufgaben zu nutzen?

Franz Vergöhl: Nach meiner Wahrnehmung gibt es eher eine Hemmschwelle bei Studierenden, mit Lehrenden über den Einsatz von KI-Tools zu sprechen. Ich gehe davon aus, dass jeder schon einmal in die Anwendungen hineingeschaut hat. Aber bevor man sie im Studium einsetzt, sollte man sich gut informieren und mit anderen austauschen. Was darf man? Was darf man nicht? Unter welchen Bedingungen darf man? Gibt es Leitfäden und Regeln an der eigenen Hochschule?

Es ist aber auch wichtig, sich bereits im Studium mit KI zu beschäftigen. Denn die Kompetenz, mit KI-Werkzeugen umgehen zu können, wird wahrscheinlich auch im späteren Beruf benötigt. Es macht also keinen Sinn, sich im Studium davor zu drücken. Spätestens auf dem Arbeitsmarkt wird es verlangt.

Wie läuft der Diskurs über KI-Tools derzeit an den Hochschulen?

Franz Vergöhl: Es passiert viel, aber es wird noch nicht alles kommuniziert. Es wird sehr intensiv diskutiert, wie man KI strategisch einbinden kann. Kommt es in die Curricula der Bachelor-Studiengänge? Gibt es so etwas wie ein Studium Generale für KI? Wird es eher einzelne Kurse geben, in denen „Future Skills“ zum Beispiel in Projekten vermittelt werden? Wir sind glücklicherweise über den ersten Punkt hinaus, wo wir nur über Prüfung und Täuschung der Studierenden durch KI diskutiert haben. Das haben die Hochschulleitungen flächendeckend verstanden. Aber was unter der Oberfläche passiert, das kann ich in der Breite nicht sagen.

Ich glaube, was die Hochschulen tun sollten und was sie alle nicht tun, ist: Partizipativ mit ihren Studierenden zu sprechen, also die Studierenden als Ressource wahrzunehmen, um mit ihnen zu diskutieren. Was braucht ihr an welcher Stelle für euer Studium, was wünscht ihr euch für euren späteren Beruf? Das gemeinsam auszuhandeln, das ist etwas, was aus meiner Sicht viel zu wenig passiert. Und da braucht es ein bisschen mehr Tempo.

Sophie Heins: Ich möchte ergänzen, dass auch die Lehrenden mit ins Boot geholt werden müssen. Der Umgang mit KI sollte ein Diskurs sein, der mit allen Beteiligten an der Hochschule stattfindet. Mit unserem Lehrangebot an der HCU gehen wir einen ersten Schritt, um dafür eine Basis zu schaffen.

Sophie Heins und Franz Vergöhl treten beim Science-and-Art-Slam der HOOU auf

Bei ihrem Slam geht es ums Prompten – genauer um ein Prompt Battle, bei dem sie auch auf die Nutzung von KI im Studium eingehen. Das wird richtig spannend!

Bei dem ersten Science-and-Art-Slam der HOOU gibt es aber noch weitere tolle Beiträge – und du kannst live dabei sein. Am 30. Mai laden wir dich kostenlos in die Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg ein und zeigen dir, wie wir Wissenschaft und Kunst miteinander verbinden. Erfahre in unserem Beitrag, wer alles die Bühne stürmt und was der Abend sonst noch bereithält!

Am 30. Mai steigt der erste Science-and-Art-Slam der HOOU. Bild: Bruno Cervera

24.04.2024 | Meena Stavesand

Entdeckt das Unerwartete und kommt zum Science-and-Art-Slam in die Bücherhallen

Lasst euch beim ersten Science-and-Art-Slam der HOOU von der Kreativität und den Innovationen unserer Forschenden und Kulturschaffenden begeistern. Markiert euch den 30. Mai in eurem Kalender und kommt in die Zentralbibliothek der Hamburger Bücherhallen. Es wird unterhaltsam, spannend und überraschend!

Wollt ihr Zeuginnen und Zeugen einer außergewöhnlichen Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst werden? Dann seid ihr beim ersten Science-and-Art-Slam der HOOU genau richtig. In den Räumen der Zentralbibliothek der Hamburger Bücherhallen erwartet euch ein Kaleidoskop der Inspirationen. Ihr könnt Slammerinnen und Slammer erleben, die ihre Forschungen aus der Wissenschaft und ihre Werke aus Kunst und Kultur auf die Bühne bringen und euch mit neuen Eindrücken begeistern.

Dieser Abend ist eine Expedition in die Welt der Kreativität und des Wissens. Forschende und Kulturschaffende unserer Hochschulen entführen euch in ihre ganz eigenen Welten – von den melodischen Klängen Vietnams bis hin zu den Erkenntnissen moderner Materialwissenschaften. Moderiert wird der Slam von Ronny Röwert.

Das erwartet euch beim Slam

Abwechslung wird bei unserem ersten Slam großgeschrieben. Wer am 30. Mai in den Bücherhallen dabei ist, kann folgende Darbietungen live erleben – in dieser Zusammensetzung ist es einmalig:

- Besondere Klänge: Taucht mit Tam Thi Pham von der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) ein in die faszinierende Welt der Dan Bau. Die Dan Bau ist wohl das bedeutendste Instrument aus Vietnam, das mit nur einer Saite unglaubliche Klänge erschaffen kann. Davon könnt ihr euch live überzeugen.

- Moderne Problemlöser: Entdeckt mit Jan Küchenhof von der TU Hamburg innovative Methoden der „Collaborative Ideation“. Teams können dabei gemeinsam kreative Lösungen entwickeln – für die kleinen, aber auch großen Herausforderungen unserer Gesellschaft.

- Kraftvolle Stimme: Erlebt mit Linda Smailus von der HfMT, wie man die Kraft der eigenen Stimme in pädagogischen Kontexten nutzen kann, ohne selbst ein professioneller Sänger zu sein. Ihre Session „Vocalcoaching für Musikpädagog:innen/Audisti“ bietet praktische Übungen.

- Neue Einblicke: Bewundert die Vielseitigkeit von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff durch die Augen von Philip Rose der HAW Hamburg. Er ist ein Pionier auf dem Gebiet der Materialwissenschaften.

- Musik und Mathe: Lasst euch von Vincent Dombrowski von der HfMT in die Welt der microtonalen Musik auf dem Saxofon entführen, eine Reise von Intuition und Gefühlen hin zu Berechnung und Präzision.

- Kunst auf der Bühne: Die Inglourious Art Mediators von der Hochschule für bildende Künste (HFBK) performen „Nackte Reiter“. Mit dabei sind Prof. Dr. Nora Sternfeld, Prof. Dr. Anja Steidinger und Julia Stolba.

- Prompten im Studium: Sophie Heins und Franz Vergöhl von der HafenCity University entführen euch in die aufregende Welt der künstlichen Intelligenz mit ihrem „Prompt Battle: KI im Studium nutzen“.

Mit diesem Event möchte die HOOU in Kooperation mit den Bücherhallen einen Ort schaffen, an dem Kreativität, Innovation und Neugierde aufeinandertreffen und der Austausch zwischen Forschenden, Kunstschaffenden und der breiten Gesellschaft gefördert wird. Wir freuen uns auch, dass Frau Dr. Eva Gümbel, Hamburger Staatsrätin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, ein Grußwort sprechen wird.

Programmablauf:

17:30 Uhr: Herzliche Begrüßung

17:40 Uhr: Grußwort von Dr. Eva Gümbel, Hamburger Staatsrätin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

18:00 Uhr: Erster Slam-Slot

18:45 Uhr: Pause

19:00 Uhr: Zweiter Slam-Slot

19:45 Uhr: Das Urteil zählt – die Publikumsabstimmung

20:30 Uhr: Preisverleihung, Abschluss und Verabschiedung

Hier meldet ihr euch an

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist notwendig. Die Tickets sind begrenzt. Melde dich daher bitte bis zum 29. Mai an, um dir deinen Platz zu sichern.

Entscheidet mit!

Erlebt, wie Forschende und Kulturschaffende ihre Leidenschaft und Expertise in einem spannenden Wettbewerb präsentieren. Und eure Stimme zählt – helft mit, zu entscheiden, wer den Slam gewinnt! Seid Teil dieser einzigartigen Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst. Wir freuen uns auf euch!

Parameric by Design

07.12.2022 | Katrin Schröder

„Es ist visuelles Excel für Designer“

Parametrisches Design klingt ziemlich kompliziert. Fakt ist aber, dass wohl viele von uns bereits auf diese Art entworfen haben – zum Beispiel bei der Gestaltung von Küchen, Schmuck oder Schuhen in Onlineshops. Doch trotz der Vorteile scheuen viele Designer die Algorithmen. Kai Schramme möchte das ändern und hat die Plattform „Parametric by Design“ ins Leben gerufen. Im Interview erklärt er, wer dort was lernen kann und warum die Welt mehr Gestalter*innen mit einem Herz fürs Programmieren braucht.

Herr Schramme, Sie beschäftigen sich schon seit Ihrem Studium mit “Parametric Design”, also dem Parametrischen Entwerfen. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Parametrisches Entwerfen funktioniert im Prinzip wie normales Entwerfen. Man zeichnet zum Beispiel einen Raum und setzt in diesen eine Tür oder weitere Elemente. Parametrisch bedeutet nun, dass man das Ganze abstrahiert und Abhängigkeiten der Elemente untereinander festlegt. Man definiert also zum Beispiel, dass die Tür immer in einem bestimmten Abstand zur Wand bleibt. Verändere ich nun die Größe des Raums, würde sich auch die Lage der Tür automatisch verändern oder vielleicht auch die Anzahl der Fenster. Der Vorteil ist, dass ich durch parametrisches Entwerfen und iterative Prozesse Änderungen viel einfacher und flexibler gestalten und Elemente aus ähnlichen Projekten wiederverwenden kann. Das ist sehr effizient.

Können Sie Beispiele aus dem Alltag nennen?

Ja, der IKEA Küchenplaner ist zum Beispiel eine vereinfachte Form des Parametrischen Entwerfens. Hier gestalte ich meine Küche am Computer. Wenn ich etwa die Schränke kleiner oder schmaler haben möchte, damit sie bei mir reinpassen, berechnet das Programm auch die Größe und Lage der anderen Küchenelemente und passt diese automatisch an. Das geschieht aufgrund der parametrischen Verknüpfungen zwischen den Objekten. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte „Customizing“ bei Konsumprodukten. Es gibt Hersteller, da können Sie selbst festlegen, welche Farbe zum Beispiel Ihre Schuhe haben sollen. Hierzu steht ein abgespecktes Interface zur Verfügung, wo Sie verschiedene weitere Parameter einstellen können. Wir nehmen das nicht als Parametrisches Entwerfen wahr, aber unter dem Schlagwort „Customizing“ begegnet es uns auch im Alltag.

Sie haben nun die englischsprachige Plattform „Parametric by Design“ ins Leben gerufen und sie über die HOOU online als Lernangebot für alle zugänglich gemacht. Was war der Anstoß?

„Parametric by Design“ ist eigentlich aus der Lehre heraus entstanden. Wir wollten zunächst den Teilnehmer*innen unseres Kurses „Computer Aided Engineering“ an der HafenCity Universität eine Plattform bieten, auf der wir zu den häufigsten Fragen Antworten und Hilfestellungen liefern. Anfänglich war die Plattform also als Anlaufstelle für die Studierenden gedacht. Dann hatten wir aber die Idee, die gesammelten Tipps und Anleitungen auch allen anderen Interessierten zur Verfügung zu stellen – und damit auch das Parametrische Entwerfen generell zu mehr Praxis zu verhelfen.

Warum denken Sie, ist das nötig?

Wie wir ja schon anhand der Alltagsbeispiele gesehen haben, ist Parametrisches Design eine sehr mächtige Methode. Nur ist diese Denkweise noch nicht unbedingt in der Praxis angekommen. Dabei kann man damit viel Zeit sparen. Viele Arbeitsschritte, die man als Designer oft händisch macht, können durch den Automatismus überflüssig werden. So kann ich sehr gut und einfach Optimierungen vornehmen. Ich ändere Parameter und sehe das Ergebnis sofort.

Die Idee der Plattform ist es auch, Leute zu erreichen, die schon fünf oder zehn Jahre im Beruf sind und diesen Entwicklungsschritt vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Mit der Plattform soll es möglich werden, aufzuholen oder sein Wissen aufzufrischen und zu vertiefen. Bislang verhält es sich ähnlich wie bei Excel: Viele arbeiten zwar damit, nutzen aber nicht das volle Potenzial dieses eigentlich sehr mächtigen Werkzeugs. So ist es auch mit dem Parametrischen Entwerfen in 3D-Umgebungen – es ist sozusagen das Excel der Designer.

„Parametic by Design“ richtet sich also vor allem an Designer*innen, Architekt*innen, Ingenieur*innen und andere 3D-Anwender*innen und -Interessierte. Wie ist die Plattform aufgebaut?

Bislang gibt es vor allem die Tutorials und die „How-Tos“. Die Tutorials richten sich an Anfänger*innen von 3D-Anwendungen. Es sind Einführungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen in und durch die Software des Parametrischen Designs, wie etwa Grashopper. Die „How-Tos“ hingegen sind für Anwender*innen gedacht, die schon länger dabei sind und Parametrisches Design im Alltag anwenden. Dabei handelt es sich um eine Art Kochrezepte, die zeigen, wie ich bestimmte Dinge programmieren kann. Das Schwierige am Parametrischen Entwerfen ist ja die nötige Abstraktion und das Programmierdenken. Man hat eben keine Maus, mit der angeklickt wird, sondern man muss die eigenen Vorstellungen als mathematische oder geometrische Abhängigkeiten definieren können. Die „How-tos“ sollen hier konkret helfen und den Frust nehmen, wenn man mal nicht weiterkommt.

Ist noch mehr geplant?

Ja, aktuell ist noch eine Wissensseite am Entstehen. Also eine Seite für den Einstieg in die Welt des Parametrischen Entwerfens: Was ist das eigentlich, was sind die Möglichkeiten etc. Hier sollen die theoretischen Grundlagen erklärt werden, mit einer Mischung aus Texten, Videos und anschaulichen Beispielen. Außerdem wird es noch die „Explanations“ geben. Sie erklären das Parametrische Entwerfen noch einmal im Detail oder zeigen, wo man es im Alltag wie nutzen kann. Also eine Art Vorbereitung, so dass man versteht, wie diese Algorithmen eigentlich funktionieren und was die Basics einer solchen Programmierlösung sind. Generell ist „Parametric by Design“ als offene Plattform gedacht: In Zukunft soll jeder Tipps oder Beiträge darauf ergänzen können oder auch Feedback geben. Dadurch wird das Lernangebot auf der Plattform nur besser. Die Leute sollen mitmachen, denn auch ich habe in der Vergangenheit von Open-Source-Projekten profitiert. Daher wollte ich etwas zurückgeben.

Parametric by Design – Ein Lernangebot auf der HOOU-Plattform

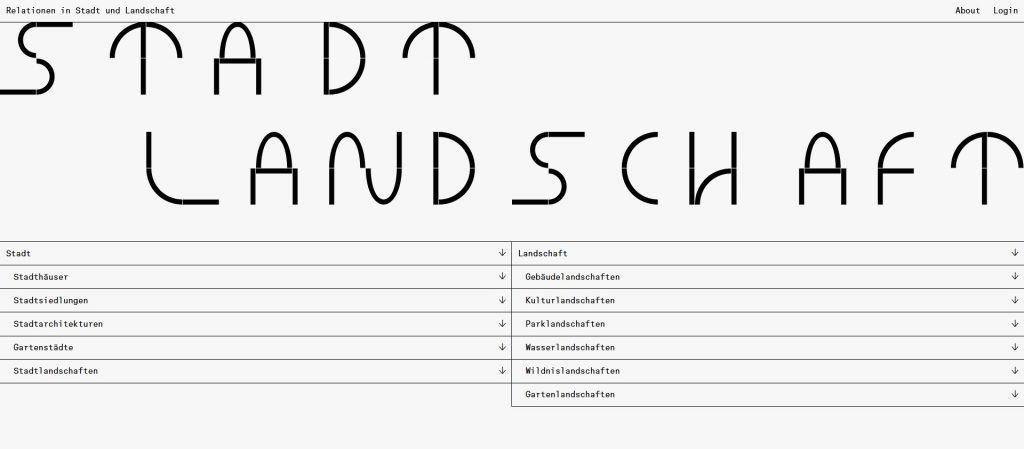

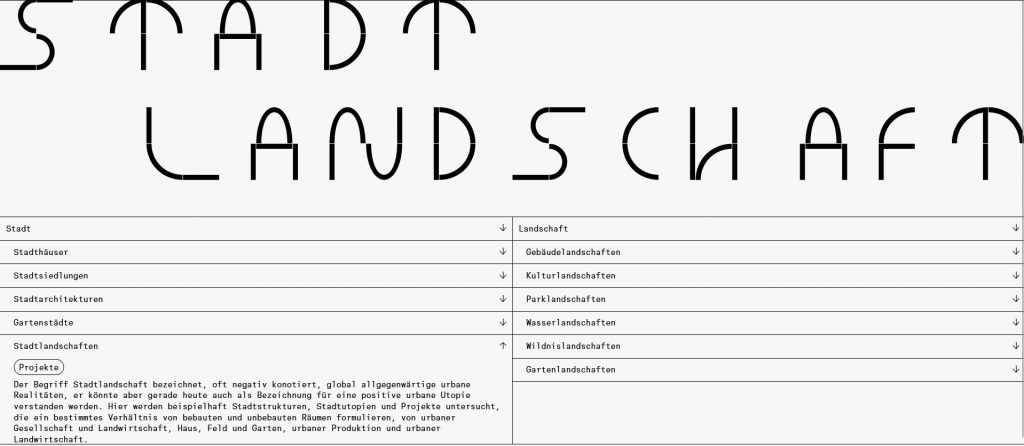

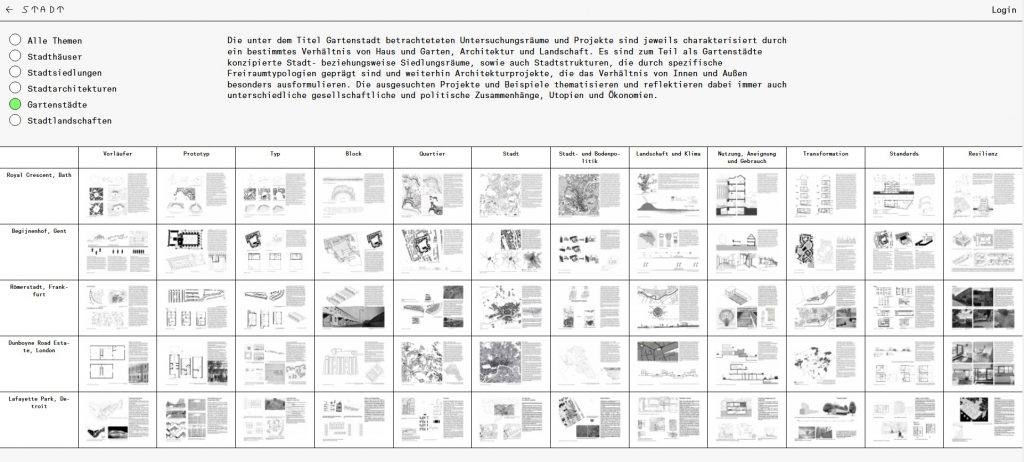

Relationen in Stadt und Landschaft

09.11.2022 | Katrin Schröder

Stadt, Land, Fluss – die Plattform „Relationen in Stadt und Landschaft“

Häuser. Straßen. Große Parks. Kleine Grünanlagen. Plätze. Siedlungen. Freistehende Villen. Wald. Gewerbegebiete. – Stadt und Landschaft umgeben uns alle. Studierende und Lehrende der HCU erforschen im Studiengang Architektur regelmäßig, was Städte und Landschaften ausmacht, wie sie sich aufeinander beziehen, welchen Entstehungsbedingungen sie sich verdanken. Die Ergebnisse der Seminare archivieren und präsentieren sie auf der Online-Plattform „Relationen in Stadt und Landschaft“. Und ermöglichen es damit auch neugierigen Lai*innen, mehr über das komplexe Verhältnis von gebautem Raum und Gesellschaft zu lernen.

Raster für Raster

Auf der Startseite der Plattform geht es optisch nüchtern, dafür aber sehr aufgeräumt los. Ich kann über das Header-Bild zwischen den Hauptkategorien „Stadt“ und „Landschaft“ wählen oder dank der Navigation unterm Header auch direkt in bestimmte Themenbereiche von „Stadt“ und „Landschaft“ einsteigen.

Da ich gar keine Ahnung von Architektur oder Stadtplanung habe, folge ich meinem Neugierradar und entscheide mich für „Stadtlandschaften“. Was damit wohl gemeint ist? Ein Klick auf den Pfeil öffnet einen kurzen Einführungstext. Aha, „Stadtlandschaft“ bezieht sich unter anderem auf eine „positive urbane Utopie“. Weitere Einsichten verspreche ich mir von dem Button „Projekte“.

Dann allerdings: große Verwirrung. Der Bildschirm vor mir zeigt ein Raster mit Abbildungen, Grafiken, Textelementen. Was soll das? Auf dem YouTube-Kanal der HOOU stoße ich auf ein Video, in dem Lehrende der HCU die Plattform vorstellen – sehr hilfreich! Jetzt komme ich wieder mit. Das, was ich laienhaft als „Raster“ bezeichnet habe, heißt in der Fachsprache „CIAM-Grid“. Es ermöglicht es, Projekte anhand von verschiedenen Kategorien systematisch zu analysieren, aufzubereiten und auf diese Weise vergleichbar und diskutierbar zu machen.

Blöd nur: Sobald die Inhalte abgehängt werden, geht der Zusammenhang verloren. Die Plattform „Relationen in Stadt und Landschaft“ bietet nun gewissermaßen ein virtuelles Grid an, auf dem die Studierenden ihre Semesterprojekte archivieren und dokumentieren – und damit auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen können.

Learning by Klicking

Die zugrunde liegende Idee ist denkbar einleuchtend: In der linken Spalte steht, um welche Stadt, Siedlung, Landschaftsart – oder in meinem Fall eben Stadtlandschaft – es geht. Nach rechts entfalten sich die Kategorien, unter denen die Projekte analysiert werden. Und das sind einige. Dazu gehören etwa Überlegungen zu Stadt- und Bodenpolitik, Auswirkungen von Landschaft und Klima, Analysen zu Nutzung, Aneignung und Gebrauch von Gartenstädten oder die Frage, wie sich aus ersten Ansätzen zu Gartenstädten schließlich typische Merkmale entwickelt haben.

Wenn ich es genau wissen möchte, zoome ich einfach per Klick in das jeweilige Feld im Grid und erfahre Details etwa zur Geschichte, zum Bewirtschaftungsformen oder lokalen Bedingungen, unter denen die Gartenstadt meiner Wahl entstanden ist. Extra gut: Die Programmierung erlaubt es mir, mich in jeder Kategorie nach oben oder unten zu klicken, sodass ich Informationen zu den einzelnen Projekten direkt vergleichen kann.

Fazit

Wenn man sich in die Logik des virtuellen Grid eingefuchst hat, bietet die Plattform „Relationen in Stadt und Landschaft“ einen reichen Fundus an Wissen zu stadtplanerischen, städtebaulichen, landschaftlichen und urbanistischen Aspekten. User*innen erleben durch die Grid-Struktur ganz unmittelbar, dass die Gestalt von Städten und Landschaften durch vielfältige Zusammenhänge entstehen. Der Aufbau der Plattform erlaubt es zudem, der eigenen Neugier zu folgen – so lässt sich assoziativ, aber dennoch systematisch lernen.

Ein bisschen Lust auf Fachsprache sollten Lernende außerdem mitbringen. Angst vor unverständlichem Fachsprech muss aber niemand haben.

Projekt Bille Land der HCU

11.05.2021 | Katrin Schröder

HOOU - Bille Raum Archiv

Pressetext

A+ Landschaft – Prof. Antje Stokman, Felix Egle, Kirsten Plöhn

HALLO: Verein zur Förderung raumöffnender Kultur e.V.

Stand: 10.05.2021

HOOU – BILLE LAND

Diskussion zum Launch der HOOU-Materialien sowie des digitalen Bille Raum Archivs

Am Sonntag, den 16.5. um 17:00 Uhr stellen das Fachgebiet Architektur und Landschaft der Hafencity Universität und der Verein HALLO: e.V. die gemeinsam entwickelte digitale Plattform zur Dokumentation der durchgeführten Lehrforschungsformate zum Bille Raum im Rahmen der HALLO: Radiospiel vor. Die Projektergebnisse zu Fragen des Eigentums, Commoning, urbanen Gewässern als sozialem Raum sowie Mapping wurden in Form von HOOU-Materialien aufbereitet und zum Bestandteil eines am selben Abend veröffentlichten Online Archivs für und mit dem Stadtteil. Im Gespräch zwischen Dorothee Halbrock (HALLO: e.V.), Katharina Hetzeneder (Grafik Design), Ingo Böttcher und Dagmar Pelger (Universität der Künste, Berlin) diskutieren die Forschenden der HCU Hamburg (Prof. Antje Stokman, Felix Egle, Kirsten Plöhn) den methodischen Ansatz, die Inhalte wie auch Ideen für weitere gemeinsame Forschungen, die Bedeutung und Weiterführung der archivarischen Praxis. Wir laden herzlich ein sich über das HALLO: Radio zuzuschalten und freuen uns auf interessierte Gäste.

–

In Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachgebieten der HCU und dem HALLO: e.V. wurden seit dem Sommersemester 2018 diverse Lehrforschungsformate, z.B. “Common Spaces – Forschung und Lehre im Bille Raum im Hamburger Osten”, “Urban Waters Design Studio”, “Bille Land – Wasser als sozialer Raum” und “Micromappings – Recycling. Rethinking Property” entwickelt und durchgeführt. Darin wurden Fragen zur Raumaneignung durch die kulturell und sozial aktive Nachbarschaft rund um das Billebecken erforscht und in Kompliz*innenschaften weiterentwickelt. Kartographie, Entwurf und Konzeption von Szenarien wurden zum Ausgangspunkt für Reflexionen über gemeinwohlorientierte und kooperative Zukunftsszenarien für ein Stadtquartier unter erhöhtem Entwicklungsdruck. Vorhandenes Wissen und Können dienten als Ausgangspunkt für architektonische Fragestellungen, aber auch als Anlass diese Methoden zu hinterfragen, zu erweitern, an die lokalen Bedingungen angepasst und in Kooperation mit der Nachbarschaft weiter zu entwickeln. Um die Beziehung zwischen lokalen Expertisen und der universitären Forschung und Lehre methodisch zu reflektieren wurde außerdem kontinuierlich publiziert, theoretisch verortet und die Rolle der archivarischen Praxis gemeinsam weiterentwickelt.

Durch das E-Learning Format der Hamburg Open Online University (HOOU) und die parallel durch den HALLO: e.V. in Zusammenarbeit mit der HCU entwickelte Online-Plattform wird das produzierte Material in ein sich kontinuierlich erweiterndes, digitales Projektarchiv überführt, das allen Interessierten offensteht. Das E-Learning Format fungiert dabei als digital aufbereitetes Pendant zum analogen Lehrformat im Rahmen der Studioarbeit an der HCU Hamburg.

Die Entwicklung des Materialarchivs wurde unterstützt durch die Hamburg Open Online University.

Projektteam A+ Landschaft: Antje Stokman, Felix Egle, Dagmar Pelger, Kirsten Plöhn

Projektteam HALLO: e.V.: Dorothee Halbrock, Julia Marie Englert, Nina Manz, Ingo Böttcher (https://hallohallohallo.org/de)

Konzept, Design und Programmierung des digitalen Projektarchivs: Katharina Hetzeneder (http://katharinahetzeneder.net)

Studierende der HafenCity Universität.

26.02.2021 | Katrin Schröder

HOOU - Relationen in Stadt und Landschaft

Pressetext

A+ Stadt – Prof. Christoph Heinemann

A+ Landschaft – Prof. Antje Stokman

Stand: 23.02.2021

Launch des HOOU-Projekts Relationen in Stadt und Landschaft

Am Mittwoch, den 3.3. um 18h stellen die Arbeitsgebiete A+ Stadt und A+Landschaft das gemeinsam entwickelte HOOU-Projekt Relationen in Stadt und Landschaft vor. Im Austausch mit Andrea Krupski von Mansberg (BSW), Prof. em. Heinz Nagler (BTU Cottbus) und Prof. Heiner Stengel (IUBH Hamburg) diskutieren die Studierenden und Lehrenden der HCU Hamburg den methodischen Ansatz, die Inhalte wie auch die Performance der in diesem Semester bereits aktiv für die digitale Lehre genutzten Plattform. Wir laden herzlich ein zum Launch und freuen uns auf interessierte Gäste.

https://hcu-hamburg.zoom.us/j/82637863101

Meeting-ID: 826 3786 3101

Kenncode: A+HOOU

Mobil:

Meeting-ID: 826 3786 3101

Kenncode: 559333

Ortseinwahl: https://hcu-hamburg.zoom.us/u/kbHzPOSib

Das Projekt Relationen in Stadt und Landschaft stützt sich auf das gleichnamige interdisziplinäre Lehrformat im Studienprogramm Architektur, bestehend aus Vorlesungen und Übungen zu urbanen Räumen, die alternierend mit den Schwerpunkten Stadt oder Landschaft untersucht und diskutiert werden. Das Lehrformat wird seit dem Wintersemester 2017 im Bachelorstudiengang Architektur durch die Fachbereiche A+ Stadt (Christoph Heinemann, Marieke Behne) und A+ Landschaft (Antje Stokman, Katarina Bajc/ Anne Kittel) kontinuierlich weiterentwickelt.

Grundlegend werden hier die Relationen von gebautem Raum und Gesellschaft, von Landschaft und Umwelt erforscht und vermittelt: Die urbane Landschaft steht im Wechselspiel von komplexen Erfahrungen, Abwägungs- und Entscheidungsprozessen, von Bewirtschaftungsformen und naturräumlichen Eigenarten. Lokale und globale Bedingungen, vorhandenes Wissen und Können, Strukturen und Typologien werden ständig transformiert, neu verknüpft und weiterentwickelt. Um diese Relationen zu erörtern, setzt sich das Lehrformat insbesondere mit der Genese bestimmter Bebauungs- und Landschaftsstrukturen, den wesentlichen Einflüssen und interdependenten Faktoren in der Produktion von Stadt und Landschaft auseinander. Dazu werden beispielhaft verschiedene urbane Kontexte, Typologien und Projekte diskutiert, analysiert und interpretiert.

Über das E-Learning Format der Hamburg Open Online University wird das produzierte Material in ein, sich kontinuierlich erweiterndes, digitales Projektarchiv überführt, das allen Interessierten offen steht. Das E-Learning Format fungiert dabei als digital aufbereitetes Pendant zum analogen Lehrformat im Rahmen der Studioarbeit an der HCU Hamburg.

Das Projekt wurde entwickelt für und unterstützt durch die Hamburg Open Online University.

Projektteam A+ Stadt / A+ Landschaft: Katarina Bajc, Marieke Behne, Arne Drewes, Marielena Gamarnik, Christoph Heinemann, Anne Kittel, Selina Sophia Nickelsen, Johan Nilsson, Anna Seum, Kristin Sievers, Antje Stokman

Design und Programmierung: Laslo Strong (www.laslostrong.de), Dodo Voelkel (www. dodovoelkel.de)

Veranstaltungsreihe mit Filmabenden und Diskussionsrunden: Zukunft | Gesellschaft | Technologie Hamburg Open Online University | Technische Universität Hamburg | HafenCity Universität

13.01.2020 | HOOU

22.10.19 bis 21.01.20: Veranstaltungsreihe mit Filmabenden und Diskussionsrunden: Zukunft | Gesellschaft | Technologie

Hamburg Open Online University | Technische Universität Hamburg | HafenCity Universität

Veranstaltungsreihe mit Filmabenden und Diskussionsrunden

Was? Veranstaltungsreihe mit Filmabenden und Diskussionsrunden

Wer? Organisation: Dr. Lars Schmeink (HCU), Axel Dürkop (TUHH)

Wann? Dienstags, 14-tägig, 22.10.19 bis 21.01.20, 19-22 Uhr

Wo? Abaton Kino, Allende-Platz 3, Grindelviertel, Hamburg

Wieviel? Kostenlos

Anmeldung per E-Mail an: lars.schmeink@hcu-hamburg.de oder axel.duerkop@tuhh.de

Die digitale, technische Welt, in der wir leben, ist voller Herausforderungen, Chancen und Risiken für uns alle. Für viele ist sie aber auch eine Welt vieler Mysterien: intelligente Maschinen, Biotechnologie, das Internet der Dinge, Globalisierung, Roboter, Drohnen, Social Media und soziale Kreditsysteme: Was bedeutet das alles? Und vor allem, wie gehen wir damit um?

Diese und ähnliche Fragen stellen wir in der Veranstaltungsreihe „Zukunft | Gesellschaft | Technologie“ mit Hilfe populärer Filme und daran anschließenden Diskussionsrunden mit Expert*innen vom Fach. Wir verstehen technologische Entwicklungen dabei als gesellschaftliche Herausforderungen, die sozialverträglicher, ökonomisch-machbarer, ökologisch-erhaltender Positionierung bedürfen. Diese zu finden ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, das von jeder und jedem Einzelnen fordert, Zukunft zu denken und eine kritisch-reflektierende Haltung zu entwickeln. Die Veranstaltungsreihe will sich diesen Herausforderungen der Zukunft stellen und einen Dialog über unseren Umgang mit Technologie anstoßen.

Die Veranstaltung wird von den Projekten „SciFiVisions“ und „tekethics“ der Hamburg Open Online University organisiert und dort auch digital begleitet. Hierzu können Interessierte online die Themen vertiefen und ergänzende Texte mittels Annotation diskutieren. Bei Interesse an einem Zugang zur Community wenden Sie sich bitte per Mail an lars.schmeink@hcu-hamburg.de und axel.duerkop@tuhh.de

Die Veranstaltung ist aber auch ohne diese Vertiefung für alle Interessierten frei zugänglich.

Die Filmvorführungen beginnen um 19.00 Uhr, die anschließende Diskussion beginnt um ca. 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Termine / Themen

22.10. Künstliche Intelligenz

Film: Ex Machina (Garland 2014)

Kristina Penner (Politologin, Algorithm Watch)

Kai von Luck (HAW Hamburg)

05.11. Globalisierung

Film: Cosmopolis (Cronenberg 2012)

Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann (Wirtschaftswissens., UHH)

Dr. Lisa Knoll (Soziologin, UHH)

19.11. Überwachung

Film: Anon (Niccol 2014)

Dr. Nils Zurawski (Soziologe, Surveillance Studies, UHH) und Dr. Florian Zappe (Amerikanist, Uni Göttingen)

03.12. Social Media/Social Credit

Film: The Circle (Ponsoldt 2014)

Prof. Dr. Michel Clement (Wirtschaftswissenschaftler, UHH)

Katika Kühnreich (Politikwissenschaftlerin, Publizistin)

17.12. Genetik

Film: Gattaca (Niccol, 1997)

Dr. Merle Weßel (Kulturwissenschaftlerin, Uni Oldenburg)

Prof. Dr. Christian Kubisch (Humangenetiker, UKE)

07.01. Klimawandel

Film: An Inconvenient Truth (Guggenheim 2006)

Prof. Dr. Beate Ratter (Geographin, UHH)

Dr. Delf Rothe (Politologe, UHH)

21.01. Drohnentechnologie

Film: Eye in the Sky (Hood 2015)

Dr. Ulrike Franke (Politologin, ECFR, Uni Oxford)

Johanna Polle (Politologin, UHH)

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an die Veranstalter:

lars.schmeink@hcu-hamburg.de

axel.duerkop@tuhh.de

Kollaborative Textarbeit

Begleitend werden während des Semesters Texte online zur Verfügung gestellt, die in einer für die Veranstaltung eingerichteten Gruppe gelesen und diskutiert werden können. Allen Interessierten kann ein Zugang zu dieser Gruppe gewährt werden; eine Beteiligung an den Diskussionen und Annotationen ist ausdrücklich gewünscht.

Mitmachen beim Lesen und Diskutieren!

Vorschaubild von Okan Caliskan auf Pixabay

Ergänzung (23.10.2019)

Liebe Interessierte des HOOU Projekts „Zukunft | Gesellschaft | Technologie“,

gestern Abend lief der Auftakt der Reihe im Abaton Kino zum Thema „Künstliche Intelligenz“ und wir sind begeistert, aber auch ehrfürchtig ob der Welle des Interesses, der wir leider nicht voll und ganz gerecht werden konnten. Der Kinosaal war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht und wir hatten keine Möglichkeit weitere Plätze zu vergeben. Das tut uns leid für alle, die wir ohne Kinoabend leider wieder nach Hause schicken mussten. Wir bedauern, Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet zu haben.

Damit wir in Zukunft besser über freie Plätze informieren können, haben wir uns entschieden, dass eine „offene Zuteilung“ am Abend nicht funktionieren wird. Daher vergeben wir die Sitzplätze in Zukunft mittels einer Voranmeldung. Wir bitten Interessierte, sich per Mail bis zum Vorabend (Mo Abend vor der Veranstaltung) bei uns zu melden (lars.schmeink@hcu-hamburg.de und axel.duerkop@tuhh.de) und wir versenden dann eine Zusage für noch offene Plätze. Wir hoffen somit, dass wir zumindest transparent informieren können, ob Plätze vorhanden sind. Leider haben wir im Kinosaal nicht die Option, „einfach Stühle dazuzustellen“ – die Plätze sind begrenzt. Wir entschuldigen uns, sollten wir nicht allen Wünschen zur Teilnahme gerecht werden können.

Lars Schmeink, Axel Dürkop und das Team des Abaton

16.12.2019 |

Stadtgespräch #5: Für wen planen und bauen wir eigentlich?

Egal ob Mobilität, Denkmalschutz, smarte Technologien, Nachhaltigkeit oder Inklusion – die aktuellen und künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen in Städten und Metropolregionen erfordern neue wissenschaftliche Perspektiven und den Blick über den eigenen Tellerrand. Die HafenCity Universität Hamburg (HCU) vereint alle Aspekte des Bauens und der Stadtentwicklung in Gestaltung und Entwurf, Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Geistes- und Sozialwissenschaften unter einem Dach. „Stadtgespräch“ ist der erste interdisziplinäre Podcast der HCU. In fünf Folgen des Podcasts diskutieren Forschende der Universität unterschiedlicher Fachrichtungen anhand je einer übergeordneten Frage zu Themen der Stadtentwicklung.

Stadtgespräch Folge 5: Für wen planen und bauen wir eigentlich?

Das neue Gebäude ist zu klein? Ein öffentlicher Platz wird nicht genutzt? Die Hauptstraße ist überlastet Viele Beispiele belegen scheinbar, dass Stadtplanung, Ingenieur- oder Architekturbüros Nutzerinnen und Nutzer in ihren Plänen nicht ausreichend berücksichtigt haben. Woran liegt das? Moderator Alexander Lemonakis diskutiert diese Fragen mit Prof. Bernd Kniess und Prof. Christoph Heinemann.

Prof. Bernd Kniess, Architekt und Stadtplaner, lehrt im Studienprogramm Urban Design an der HCU. In Projekten wie dem Bau eines Begegnungshauses im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel beschäftigt sich Kniess mit der Teilhabe von Nutzerinnen und Nutzern an Planungs- und Bauprojekten.

Prof. Christoph Heinemann ist Professor für Architektur und Stadt an der HCU und ist in der Architektengruppe ifau Institut für Angewandte Urbanistik aktiv. Er beschäftigt sich mit den Fragen und Ansprüchen, die die Stadt politisch, sozial und räumlich an die Architektur stellt.

Redaktion und Moderation: Marina Brink und Alexander Lemonakis, unterstützt durch Anna Walter

Ton und Schnitt: Danlu Gan und Fred Volske

Musik: Raro Bueno von Chuzhausen

Grafik Headphones: ngupakarti über Pngtree.com

OER-Lizenz: CC BY NC – Namensnennung – nicht kommerziell