Schlagwort: Tu Hamburg

Glenn Carstens-Peters / unsplash

26.03.2025 | hoouadmin

Wissen teilen, Offenheit leben: Open Education und Open Access an der TUB

Offenheit und Bibliotheken – das passt sehr gut zusammen, findet Florian Hagen, Fachreferent für Open Access und Open Education an der Universitätsbibliothek (TUB) der Technischen Universität Hamburg. Im Rahmen der Projektförderung der HOOU an der TU Hamburg hat er 2018 sowie 2019/2020 die Projekte „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ und „tub.torials“ maßgeblich gestaltet. Ein Interview von Dr. Jana Panke (TU Hamburg).

Was können wir uns unter Open Education und Open Access vorstellen?

Florian Hagen: Zum einen unterstütze ich die Forschenden an der TUB beratend. Das heißt, dass ich zum Beispiel recherchiere, in welchem Journal der Artikel veröffentlicht werden könnte oder welche Publikationsalternativen zur Verfügung stehen. Außerdem berate ich rund um urheberrechtliche Fragen: Was ist zu beachten, wenn ich eigene Fotos in meinem wissenschaftlichen Beitrag nutzen möchte? Und natürlich muss ich den aktuellen Forschungsstand zu „Open Access“ kennen. Das ist, grob beschrieben, die eine Seite meiner Stelle.

Für den Bereich „Open Education“ muss ich etwas mehr ausholen. Von der TUB bieten wir das Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ an. Hier haben wir deutlich mehr Anmeldungen als Seminarplätze. Auf 30 Plätze kommen ca. 100 bis 200 Anmeldungen pro Semester. Hieraus ist die Idee zum Projekt „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ entstanden. Dieses wurde 2018 von der HOOU gefördert. Im Rahmen des Projektes ist auch die Idee für ein Blog entstanden, um Inhalte aus dem Seminar nach außen zu tragen. Im Seminar wird eine komplette wissenschaftliche Arbeit verfasst.

Auf diese möchten wir auch Feedback geben. Viele Studierende haben bis zu diesem Zeitpunkt noch keine wissenschaftliche Arbeit geschrieben – in vielen technischen Fächern stehen zunächst unter anderem eher Laborbücher, technische Berichte oder auch Dokumentationen im Vordergrund. Daher spielen wir das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben einmal von A bis Z durch. So versuchen wir den Druck für Studierende, für die zukünftige wissenschaftliche Karriere oder eben oft in dem Fall die Abschlussarbeit, zu nehmen, damit sie sich sicherer in ihrem zukünftigen Forschungsfeld fühlen.

Wie definierst du Open Access und Open Education?

Florian Hagen: Bei Open Access würde ich von der wissenschaftlichen Kommunikationsarbeit oder vom wissenschaftlichen Publizieren sprechen. Und dies bedeutet nicht, dass Dokumente, also beispielsweise ein Beitrag in einer Fachzeitschrift, einfach nur als PDF-Dokument zum Herunterladen ins Internet gestellt werden, sondern dass es zum Beispiel auch eine eindeutige Lizenz zu diesem Dokument gibt. So ist dann direkt klar, welche Nutzung mir von Seiten der Autor:innen erlaubt ist. Hier sind die CC-Lizenzen immens wichtig. Und Open Access erleichtert dahingehend natürlich die Forschung.

Open Education oder auch offene Bildung ist für mich eine Bildungspraktik, bei der in meinem Fall vor allem Lehrende und Studierende (und mittlerweile auch Kolleg:innen und einfach interessierte Menschen aus völlig anderen Arbeitsbereichen) frei zugängliche, lizenzierte Materialien nutzen, um auf neue (bzw. mittlerweile einfach andere) und spannende Weise mit Lerninhalten zu interagieren. Natürlich ist ein großer Aspekt, dass Menschen, wo immer sie auch sind, ohne oder mit möglichst geringen Barrieren konfrontiert werden, wenn sie lernen bzw. sich weiterbilden möchten. Das ist mir wichtig.

Im Mittelpunkt offener Bildung stehen oftmals die offene Bildungsressource selbst. Spannend finde ich aber auch den Blick über diese frei lizenzierten Ressourcen hinaus auf Themen wie Kollaboration bei offener Bildung und damit verbundenen Fragen wie „Hat schon jemand anders etwas zu einem Thema gemacht und könnte man darauf aufbauend ggf. zusammenarbeiten oder die Idee für den eigenen Kontext anpassen?“. Ebenso eröffnet die Möglichkeit, durch offenes Feedback OER-Elemente zu optimieren, neue Perspektiven.

Was bedeutet Offenheit für dich?

Florian Hagen: Grundsätzlich bedeutet Offenheit für mich, dass ich verschiedene Perspektiven berücksichtige und nicht nur in der gewohnten (Informations-)Umgebung bleibe, weil ich mich dort wohlfühle. Zum Beispiel, wenn es konstruktive Ideen zu einer Herausforderung gibt, dann bedeutet Offenheit für mich, dass ich reflektiere, ob diese Idee mich weiterbringen kann. Oder auch, dass ich ein Ohr dafür habe, mit welchen Themen sich andere Personen beschäftigen, wie sie an Dinge herangehen und auch in den Austausch zu gehen, um zu schauen, ob dies meiner eigenen Arbeit zugutekommen könnte.

Kurz gesagt: die eigenen Scheuklappen abnehmen und in Verbindung mit lebenslangem Lernen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Welt nicht stehenbleibt.

Das Thema Offenheit an sich im Zusammenhang mit Open Education finde ich auch spannend. Für mich war das anfangs ein größerer Umgewöhnungsprozess. Ich verstecke meine Lehr-Lernmaterialien und Ideen nicht mehr in meiner Schublade, bis sie nach unzähligen Überarbeitungsversuchen im engen Rahmen genutzt werden können. Irgendwann müssen sie raus. Und zwar so, dass sie auch wirklich möglichst leicht nachgenutzt und eventuell angepasst oder verbessert werden können.

Wie passen Bibliotheken und Offenheit zusammen?

Florian Hagen: Bibliotheken stehen in meinen Augen traditionell für den freien Zugang zu Wissen. Durch die vielen Entwicklungen in der digitalen Welt erlebt dieses klassische Prinzip unter anderem mit Open Access, Open Source und Open Data seit vielen Jahren ein Revival. Wenn wir in unserem Fall auf die TUB schauen, so gibt es hier seit vielen Jahren Bemühungen um verschiedene Openness-Entwicklungen. Seit 2002 wird für die Unterstützung der Forschung über die Universitätsbibliothek Open-Access-Repository TORE angeboten und seit vielen Jahren gibt es einen Publikationsfonds.

Die TUB engagiert sich auch regelmäßig bei vielen Projekten rund um Openness. Im Rahmen des Hamburg Open Science-Programmes beteiligte sich die Universitätsbibliothek unter anderem am Projekt „Modernes Publizieren“, in welchem eine Prozesskette entwickelt wurde, die zum Beispiel einerseits das gemeinsame Schreiben in einer Forschungsgruppe unterstützt, andererseits andere Wege beim Peer-Review-Prozess geht und zugleich eine Publikation in einem Open-Access-Journal ermöglicht. Ein wichtiger Baustein war hier auch Open-Source-Software wie das GitLab der TUHH.

Und im Rahmen der Projektförderung der HOOU an der TUHH wurden auch zwei Projekte sehr erfolgreich durchgeführt, deren Ergebnisse heute noch in verschiedener Form fester Bestandteil des Serviceangebots der Bibliothek sind. Zum einen das vorhin erwähnte und sehr nachgefragte NTA-Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten an der TUHH und zum anderen das nach wie vor regelmäßig bespielte Blogangebot tub.torials.

Darüber hinaus bieten Bibliotheken natürlich grundsätzlich Zugang zu einer breiten Palette von Informationen, unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder ideologischen Interessen, um so letztlich eine informierte und offene Gesellschaft und Kultur zu fördern. Dies zeigt sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wo unter anderem auch die Beteiligung an nationalen und internationalen Initiativen und Events wie der jährlichen Open Access Week eine Rolle spielt, um den offenen Austausch von Wissen und Ideen zu fördern. Das sollen nur einige Beispiele sein, die auch dazu führten, dass der Einsatz der TUB mit dem Open Library Badge ausgezeichnet wurde und die aufzeigen, dass Bibliothek und Offenheit einfach zusammengehört.

tub.torials - Gedanken, Ideen und Materialien zu Offenheit in Forschung und Lehre

tub.torials widmet sich in Textform und über interaktive Elemente dem Thema Offenheit im Kontext von Wissenschaft, Forschung sowie Lehre.

Du hast gerade die beiden HOOU-Projekte erwähnt. Beschreibe sie gerne einmal in deinen Worten.

Florian Hagen: Das erste Projekt war 2018 „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“, durch das ich auch an die TUB kam. Das zweite Projekt war 2019 und 2020 das Blog tub.torials.

Im Projekt „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ wurde ein neues Seminarkonzept erarbeitet, dass das seit 2013 angebotene Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ didaktisch und inhaltlich im Hinblick auf die Entwicklungen im Wissenschaftsbereich auffrischte und Inhalte aus dem Seminar für alle Interessierten zugänglich machte.

Natürlich hat das Seminar weiterhin als roten Faden den idealtypischen Prozess von der Ideenfindung und Recherche, über den Schreibprozess bis hin zur Publikation und der Präsentation der Arbeitsergebnisse. Daran haben wir nichts geändert. Open Access und Entwicklungen in der wissenschaftlichen Publikationslandschaft sind inzwischen aber große Themen geworden, die wir auch im Seminar behandeln.

Auf dem Blog „tub.torials“ werden regelmäßig offene Bildungsmaterialien rund um den Life-Cycle wissenschaftlicher Kommunikation veröffentlicht. Der Schwerpunkt des Angebots ist die Bereitstellung von OER, die auch in den Serviceangeboten der TUB, wie zum Beispiel Beratungsgespräche und Seminare zum wissenschaftlichen Arbeiten, zum Einsatz kommen.

Außerdem werden im Blog auch Ideen, Erlebnisse und Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag offen festgehalten. Hierzu gehören zum Beispiel Berichte von besuchten Veranstaltungen oder auch Erfahrungen mit verschiedenen Anwendungen und Workflows.

Aus beiden HOOU-Projekten ist in Kooperation mit dem bereits erwähnten Hamburg Open Science Projekt „Modernes Publizieren“ die Veröffentlichung „Mehr als 77 Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten“ entstanden. Und das finde ich klasse, dass es Schnittpunkte zwischen den Projekten gab, genauso wie es Berührungspunkte in meiner Arbeit gibt: zwischen der offenen Wissenschaft und den offenen Lehr- und Lernmaterialien.

Und hier wären wir wieder beim Thema Openness: damit gibt es eine Art Flexibilität. Man findet etwas, findet das total gut, obwohl es aus einem anderen Anwendungskontext stammt, und kann es dann durch das Remixen auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Dadurch entsteht auch häufig ein spannender Austausch und man kann voneinander lernen. Wo wir nun wieder beim Stichwort des lebenslangen Lernens wären, denn genau das ist es ja.

Ein paar Beispiele dazu: wir haben an der TUB viele Erfahrungsberichte und Anleitungen zu Literaturverwaltungsprogrammen verfasst. Und wir haben immer wieder interessierte Gäste aus dem Ausland, die diese gerne an ihrer Bibliothek nutzen und anbieten möchten. Durch die offene Lizenzierung stellt dies kein Problem dar und die Texte müssen nur noch übersetzt werden, was heutzutage mit KI-Unterstützung auch schnell geht. Und so machen dann die Materialien ihre Runden. Manchmal erhält man eine Rückmeldung zur Nutzung, manchmal auch nicht.

Um noch ein Beispiel zu nennen: wir hatten versucht, den Begriff Open Science bildlicher darzustellen und haben den Open Science Regenschirm entworfen. Hier haben wir viele Rückmeldungen zur Weiternutzung erhalten – das freut einen natürlich immer! Oder auch, dass ich auf Tagungen über Remixe von unseren Veröffentlichungen aufmerksam werde. Und konstruktives Feedback oder Verbesserungsvorschläge zu den Materialien, sei es von Kolleg:innen oder auch Studierenden, sehe ich als Geschenk.

Was hast du selbst durch deine HOOU-Projekte gelernt und für deine tägliche Arbeit mitgenommen?

Florian Hagen: Das erste, was mir bei dieser Frage in den Sinn kommt ist, dass ich viele tolle Leute kennengelernt habe. Menschen, mit denen ich gerne rede und mit denen ich gerne zusammenarbeite. Menschen, die mir vorgelebt haben und vorleben, dass es gut ist offen für Vieles zu sein. Für andere Perspektiven auf Dinge und Meinungen, für konstruktives Feedback, aber auch dafür, immer wieder aus der eigenen Komfortzone einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Auch wenn man also zum Beispiel seine geliebten Tools und Arbeitswerkzeuge im Arbeitsalltag hat, lohnt es sich Alternativen auszuprobieren. Mal, um einen anderen Blick auf etwas zu gewinnen. Mal, um perspektivisch auf sich dynamisch entwickelnde Arbeitsprozesse auch flexibel reagieren zu können und nicht zu sehr in den eigenen Gewohnheiten festzustecken.

Ich glaube, im Rahmen der HOOU fielen in der einen oder anderen gemeinsamen Projektrunde die Begriffe „Toolbox“ und „survival kit“. Zu meinem „survival kit“ zählen für mich neben einigen digitalen Werkzeugen die Kolleg:innen, mit denen man sich einfach mal gegenseitig Gedanken und Ideen zuwerfen kann, um voranzukommen. Dafür fand ich auch den HOOU-Hackerspace immer sehr schön.

Kannst du die beiden HOOU-Projekte in wenigen Worten beschreiben?

Florian: Ich versuche es: Türöffner, Vernetzung, Offener Blick und Reflexionswerkzeug.

Was ist dein Wunsch für die nächsten 10 Jahre HOOU@TUHH?

Florian: Ein jahresübergreifender Ideenaustausch mit allen ehemaligen HOOU-Projekten wäre schön!

Über Florian Hagen

Florian Hagen absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) und erwarb im Anschluss einen Bachelorabschluss im Bereich Bibliotheks- und Informationsmanagement. Darauf folgte ein Masterstudium in Information, Medien, Bibliothek (IMB). Sein Fokus liegt auf den Themen Open Access, Open Education und Literaturverwaltung. Zudem ist er aktuell für die Ausbildungskoordination an der TUB zuständig.

Bild: Dominik Luckmann/Unsplash

12.11.2024 | Meena Stavesand

Mechanik im Alltag: Wie uns Physik täglich bewegt und begeistert

Mechanik begegnet uns überall im Alltag, ob beim Greifen als Baby, beim Fahrrad fahren oder bei Containerschiffen im Hamburger Hafen. Dr. Johanna Peters von der TU Hamburg hat das Lernangebot „Mechanik hautnah“ für die HOOU aufgesetzt. Im Interview erklärt die Ingenieurin, wie die Gesetze der Mechanik unser Leben bestimmen und warum dieses faszinierende Teilgebiet der Physik nicht nur etwas für Mathe-Asse ist. Sie gewährt spannende Einblicke in die Welt der Kräfte und Bewegungen – von Newtons Apfelbaum-Geschichte bis hin zu modernen Anwendungen im Ingenieurwesen.

Was ist Mechanik und was kann ich mir darunter vorstellen?

Dr. Johanna Peters: Mechanik kann man aus unterschiedlichen Richtungen betrachten. Als Menschen kommen wir ganz früh mit Mechanik in Kontakt. Wenn ein Baby anfängt zu strampeln, sich abzudrücken oder zu greifen, dann ist da Mechanik im Spiel.

Mechanik ist ein Teilgebiet der Physik und beschäftigt sich mit Kräften und Bewegungen. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass es Kraft braucht, um sich abzudrücken – etwa mit dem Fuß gegen den Boden- oder um zu greifen – etwa um einen Finger. Das gleiche Prinzip gilt, sobald wir krabbeln oder gehen. Die Reibkraft zwischen unseren Füßen und dem Boden ermöglicht es uns, vorwärts zu kommen.

Mechanik findet also überall statt: in jedem Auto, das fährt, oder Flugzeug, das fliegt. Überall wirken Kräfte, und Bewegung spielt eine Rolle. Und auch, wenn sich etwas nicht bewegt, also in Ruhe ist, wenn also z.B. der Becher auf meinem Schreibtisch steht oder die Elbbrücken den Flussüberspannen, wirken Kräfte. Mechanik ist also überall um uns herum.

Wo begegnen wir Mechanik noch im Alltag?

Dr. Johanna Peters: Da gibt es wirklich viele Beispiele. Reibung ist ein besonders faszinierendes Thema. Ohne Reibung könnte ich nicht auf dem Stuhl sitzen, ich würde sofort wegrutschen. Ohne Reibung könnte ich nicht fahrradfahren. Reibung ist so ein alltägliches Phänomen, dass es uns meist gar nicht mehr bewusst ist.

Ein schönes Beispiel für die Wirkung der Reibungskraft ist auch ein großes Containerschiff im Hamburger Hafen: Es wird nur mit ein paar Seilen an der Hafenkante befestigt, die das Schiff in Position halten. Das funktioniert, weil das Seil um einen Poller geschlungen und die sogenannte Seilreibung exponentiell mit dem Umschlingungswinkel zunimmt.

Ist Reibung ein Grundprinzip der Mechanik?

Dr. Johanna Peters: Nein, das kann man so nicht sagen. Grundprinzipien in der Mechanik gehen tiefer, etwa in die Grundlagen der Bewegungsgesetze (3 Newtonschen Axiome) oder die Tatsache, dass es die Gewichtskraft gibt. Ein bekanntes Beispiel ist Newtons Apfelbaum-Geschichte. Ob sie stimmt, sei dahingestellt, aber es zeigt, wie Menschen angefangen haben, Naturgesetze zu beobachten und zu hinterfragen: „Was passiert da eigentlich, wenn der Apfel fällt?“

Auch bei der Reibung hat man zunächst im Alltag beobachtet, was passiert. Wenn ich meine Hand auf den Tisch drücke und dann seitlich eine Kraft aufbringe, haftet sie zunächst. Wenn ich die Kraft weiter erhöhe, beginnt die Hand irgendwann zu rutschen Solche alltäglichen Beobachtungen haben Menschen fasziniert und sie haben versucht, mathematische Beziehungen aufzuschreiben, die diese Phänomene beschreiben können. Die Neugier, zu verstehen, warum etwas so ist, hat die Mechanik hervorgebracht und dazu geführt, dass man Vorhersagen treffen kann.

Isaac Newton (1643-1727) war ein englischer Universalgelehrter, der mit seinen grundlegenden Arbeiten die Wissenschaft in Physik und Mathematik revolutionierte. Die berühmte Anekdote des fallenden Apfels, die Newton zur Formulierung des Gravitationsgesetzes inspiriert haben soll, ist zwar nicht gesichert, spiegelt aber treffend seine Fähigkeit wider, aus alltäglichen Beobachtungen bahnbrechende Erkenntnisse abzuleiten. Als einer der einflussreichsten Wissenschaftler der Geschichte prägte er maßgeblich unser Verständnis der physikalischen Welt.

Welche grundlegenden Prinzipien gibt es in der Mechanik?

Dr. Johanna Peters: Ein zentrales Prinzip ist zum Beispiel „Kraft = Masse x Beschleunigung“. Wenn ich einen Gegenstand festhalte, wie mein Handy auf der Hand, dann bewegt er sich nicht. Da wirkt die Gewichtskraft, und solange ich das Handy halte, bringe ich mit meiner Hand die entgegengesetzte Kraft auf, sodass das Handy in Ruhe bleibt. Das bedeutet, dass die Summe der Kräfte, die auf ihn wirkt, null ist. Aber sobald ich das Handy loslasse, ist das Kräftegleichgewicht nicht mehr erfüllt: es wird beschleunigt und fällt Richtung Boden.

Dieses Prinzip findet sich überall – in jedem Auto, das beschleunigt oder abbremst, und bei jeder Maschine, die bewegt wird, bei jedem Objekt oder Gegenstand, der einfach nur so daliegt oder dasteht.

Die Formel zeigt, dass man für Mechanik mathematische Neugier braucht. Stimmt das?

Dr. Johanna Peters: Auf jeden Fall hilft es, sich mit Mathematik auszukennen. Aber man kann auch vieles experimentell herausfinden. Wenn ich einen Gegenstand über eine Fläche schiebe, kann ich ausprobieren, was es braucht, damit er rutscht oder eben haftet. Wenn ich dann erstmal eine Gesetzmäßigkeit festgestellt habe und Gleichungen aufgestellt habe, hilft die Mathematik natürlich sehr, weil ich nicht jede Situation einzeln ausprobieren muss. Mit mathematischen Gleichungen kann ich Dinge berechnen, ohne sie tatsächlich durchzuführen.

In Richtung Ingenieurwesen gedacht bedeutet das, dass ich z.B. verschiedene Varianten für Windrad „einfach“ berechnen kann. Natürlich ist die Berechnung eines Windrades sehr komplex. Aber es geht ja ums Prinzip: Mit mathematischen Modellen kann ich Teile der Wirklichkeit beschreiben und z.B. ausrechnen, wie das Windrad dimensioniert sein muss, damit es den Belastungen durch die auftretenden Kräfte sicher standhält. Für viele Studierende wird Mathematik genau deshalb interessant, weil sie sehen, wie man sie auf solche realen Phänomene anwenden kann.

Wann wusstest du, dass du dich mit Mechanik beschäftigen möchtest?

Dr. Johanna Peters: Ich habe Maschinenbau studiert und wusste am Anfang gar nicht genau, was das ist. Für meine Entscheidung ausschlaggebend war eher ein Bauchgefühl, weil ich Mathe und Experimentieren und spannend fand. Mechanik war dann gleich im ersten Semester ein Grundlagenfach im Maschinenbaustudium und hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Die Kombination aus Experimenten und mathematischer Beschreibung hat mich fasziniert.

Ich wurde später Tutorin und habe anderen geholfen, sich in Mechanik zurechtzufinden. Das hat dazu geführt, dass ich in diesem Bereich geblieben bin. Nach dem Studium habe ich an der Uni promoviert und konnte auch in der Lehre tätig sein, was mir viel Freude macht, weil ich gerne komplexe Themen verständlich vermittle.

Ich denke, dass jeder, der neugierig ist und sich über Zusammenhänge in der Welt wundert, an Mechanik Gefallen finden könnte. Man muss nicht super technikaffin sein, um von Mechanik fasziniert zu sein – es reicht schon, wenn man sich fragt: „Wie funktioniert das eigentlich?“Dr. Johanna Peters

Was gefällt deinen Studierenden an Mechanik, und was vielleicht weniger?

Dr. Johanna Peters: Mechanik ist im ersten Semester ein Grundlagenfach, und viele haben Schwierigkeiten damit. Die Durchfallquote in Mechanik liegt bei etwa 50 Prozent. Das hat nicht nur mit Mechanik zu tun.

Einige unterschätzen im ersten Semester auch einfach den Einsatz, den es braucht, um im Studium erfolgreich zu sein. Im ersten Semester hadern aber einige mit Mechanik, besonders wegen der Mathematik und den abstrakten Konzepten. Aber die Studierenden, die es noch mal im zweiten Semester angehen, haben oft den Aha-Moment, wenn sie merken, dass Mechanik wirklich nur auf wenigen Grundprinzipien beruht, die in immer wieder neuen Kontexten angewendet werden.

Sie haben Freude daran, wenn sie verstehen wie viele Dinge man mit Mechanik erklären kann. Das gibt ihnen oft neues Selbstvertrauen, und manche, die erst total frustriert waren, entdecken dann ihre Begeisterung für das Fach. „Ich hätte nie gedacht, dass Mechanik so viel Spaß machen kann!“, hat eine Studentin mal zu mir gesagt.

Wem würdest du ein Studium mit Mechanik empfehlen?

Dr. Johanna Peters: Ich denke, dass jeder, der neugierig ist und sich über Zusammenhänge in der Welt wundert, an Mechanik Gefallen finden könnte. Man muss nicht super technikaffin sein, um von Mechanik fasziniert zu sein – es reicht schon, wenn man sich fragt: „Wie funktioniert das eigentlich?“ Wenn man Interesse daran hat, zu verstehen, wie Dinge funktionieren, dann lohnt es sich, Mechanik zu entdecken und weiter zu erforschen.

Und was, wenn man keine Affinität zur Mathematik hat? Ist das ein Hindernis?

Dr. Johanna Peters: Mathematik kann natürlich eine Hürde sein, aber die lässt sich mit Übung überwinden, wenn das Interesse groß genug ist. Mathe ist für Mechanik einfach ein wichtiges Werkzeug. Im Sport muss man ja auch einzelne Techniken Trainieren – Dribbeln und Flanken z.B. beim Fußball Und so muss man eben auch den Umgang mit Gleichungen oder Winkelfunktionen trainieren. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, wird die Mathematik zu einem Mittel, um dahin zu gelangen, und kann dann sogar Spaß machen.

Mechanik hautnah

Du willst die Welt um dich herum besser verstehen? Hier kannst du mit Beispielen und Experimenten lernen, wie Ingenieur:innen denken und arbeiten.

Du hast den Kursus „Mechanik hautnah“ erstellt, der auch Alltagsbeispiele thematisiert. Was erwartet einen da?

Dr. Johanna Peters: Das Lernangebot ist sehr alltagsnah. Ein Beispiel daraus: Ich habe ein Frühstücksbrett hochkant aufgestellt, lege nun eine Scheibe Toast darauf und balanciere es aus. Dann kann ich etwas über den Schwerpunkt lernen.

Wenn ich nun auf eine Seite ein Stück Käse lege, muss ich das Brot verschieben, um es im Gleichgewicht zu halten. Wie weit muss ich das Toast auf dem Brett verschieben, damit es nicht runterfällt? Das zeigt anschaulich die Veränderung der Lage des Schwerpunktes. So können Teilnehmende selbst experimentieren und verstehen, was Mechanik bedeutet, bevor die Mathematik ins Spiel kommt.

Du arbeitest kontinuierlich an deinem Kurs. Wie geht es damit weiter?

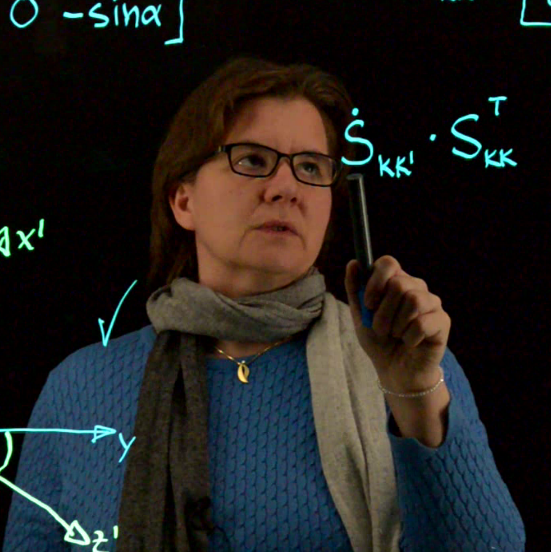

Dr. Johanna Peters: Ich plane, ab 2025 besonders anschauliche Erklärvideos hinzuzufügen. Dabei nutze ich ein transparentes Glasboard, sodass die Lernenden genau sehen, wie ich vorgehe, und auch meine Überlegungen nachvollziehen können. Ich hoffe, dass das die Mechanik noch greifbarer macht und den Spaß am Lernen fördert.

Über Dr. Johanna Peters:

Dr. Johanna Peters ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mechanik und Meerestechnik der Technischen Universität Hamburg. Sie ist Maschinenbauingenieurin, arbeitet liebend gerne mit unterschiedlichen Menschen und hat großen Spaß daran, immer wieder neue Wege zu entdecken, vermeintlich schwierige Themen strukturiert, detailliert und „begreifbar“ darzustellen.

30.10.2024 | Meena Stavesand

Entdecke deine digitale Superkraft: Der Insider-Guide zu KI-Tools

Stell dir vor, du könntest morgen aufwachen und plötzlich all die KI-Tools beherrschen, von denen alle um dich herum sprechen. Keine komplizierten Handbücher, keine kryptischen Anleitungen – stattdessen ein Weg, der so entspannt ist wie ein Gespräch mit einer guten Freundin. Genau das haben wir für dich entwickelt. Mit unserer KI-Moderatorin Luca, unsere niederschwelligen Texten und unseren kurzweiligen Erklärvideos tauchst du in eine Welt ein, in der Bildbearbeitung, Textgestaltung und Videokreation kein Mysterium mehr sind. Sie werden deine neuen Alltagstools. Wir zeigen dir nicht nur das Was und Wie, sondern vor allem das Warum und Wofür.

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Art, wie wir arbeiten, kommunizieren und unsere Kreativität entfalten. Zwischen spektakulären Schlagzeilen und komplizierten Fachbegriffen fehlt dabei oft das Wichtigste: Ein verständlicher Zugang, der zeigt, wie diese Tools der generativen KI dein Leben tatsächlich bereichern können.

Gerade jetzt, wo KI-Technologien immer ausgereifter werden, ist es wichtiger denn je, sich mit den Möglichkeiten vertraut zu machen – nicht als passive:r Beobachter:in, sondern als aktive:r Gestalter:in dieser digitalen Revolution.

Technologie (be)greifbar machen

In unserem digitalen Lernangebot „KI-Tools kurz erklärt: So verwendest du ChatGPT, Leonardo.AI & Co.“ des Multimedia Kontor Hamburg und der TU Hamburg haben wir die spannendsten und nützlichsten KI-Tools für dich unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Ein kostenloser Online-Kurs, der Technologie (be)greifbar macht.

Deine Begleiterin durch dieses Abenteuer ist unsere KI-generierte Moderatorin Luca. Sie ist selbst ein faszinierendes Beispiel dafür, was mit generativer KI heute möglich ist, und wird dir in unseren Video-Tutorials mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das kannst du von unserem Kurs erwarten

- Deine Routineaufgaben geschickt automatisieren und wertvolle Zeit gewinnen

- Kreative Prozesse beschleunigen und neue Inspirationsquellen erschließen

- Professionelle Ergebnisse erzielen, die sich von der Masse abheben

- Innovative Lösungsansätze entwickeln und selbstbewusst umsetzen

- Technische Barrieren überwinden und deine digitale Kompetenz steigern

Text-KI als Inspirationsquelle

Im Bereich der Text-KI öffnen wir dir die Tür zu einem ganzen Universum an Möglichkeiten. Mit ChatGPT lernst du einen vielseitigen Allrounder kennen, der dir bei unzähligen Aufgaben zur Hand geht – von der ersten Recherche bis zur Textgestaltung. Microsoft Copilot wird zu deinem persönlichen Office-Assistenten und kann deinen Arbeitsalltag erleichtern, während du mit Google Gemini eine der nächsten Generation der Sprach- und Textverarbeitung kennenlernst. Speziell für Marketing-Inhalte zeigen wir dir Neuroflash, ein Tool, das die Feinheiten der Sprache besonders gut beherrscht. Das Besondere: Es ist ein deutsches Start-up!

KI-Tools kurz erklärt! So verwendest du ChatGPT, Leonardo.AI & Co.

Mit dem Lernangebot "KI-Tools kurz erklärt! So verwendest du ChatGPT, Leonardo.AI & Co." möchten wir einen niederschwelligen Zugang zu den gängigsten KI-Tools bereitstellen. Wir möchten Lust machen, die KI-Tools Schritt für Schritt kennenzulernen und sie direkt auszuprobieren und damit zu experimentieren. In verständlicher Sprache behandeln wir KI-Textgeneratoren sowie KI-Bild- und Videogeneratoren, gehen auf rechtliche Fragen ein, liefern Informationen zu Prompting, haben eine Sammlung für tiefergehendes Wissen und bieten ein Dialogforum, damit du dich mit anderen austauschen kannst. Wir erläutern dir die Tools auf zweifache Weise: in leicht verständlichen Texten, die auch Hintergrundinformationen zu der Entwicklung geben, und mit Videos, die die KI-Generatoren in der Anwendung zeigen. So lernst du die Entwicklung, die Funktionen und die Bedienung der Tools in deinem eigenen Tempo kennen und kannst sie Schritt für Schritt erkunden. Begib dich mit uns auf die Reise in dein KI-Abenteuer! 👩🚀

Visuelle Magie: Deine Ideen werden Realität

Die Welt der Bildgenerierung eröffnet dir völlig neue kreative Horizonte. In unseren praxisnahen Tutorials zeigen wir dir:

- wie du mit DALL-E fotorealistische Bilder zauberst, die deinen Vorstellungen entsprechen

- wie Midjourney dir hilft, deinen eigenen künstlerischen Stil zu entwickeln

- wie du Stable Diffusion für deine individuellen Projekte nutzt und anpasst

- wie Leonardo.AI deine Visualisierungen auf ein neues Level hebt.

Besonders spannend: Du lernst die Kunst der Prompts. Wir zeigen dir, wie du durch geschickte Formulierungen und Parameter genau die Bilder erzeugst, die du im Kopf hast. Dabei gehen wir auch auf spannende Techniken ein und modifizieren bestehende Bilder oder arbeiten mit verschiedenen Stilen.

Dein Weg in die KI-Zukunft

Die digitale Transformation ist in vollem Gange. KI-Tools sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. In einer Zeit, in der sich Technologien rasant entwickeln, bieten wir dir einen verlässlichen Kompass durch die Welt der künstlichen Intelligenz. Unser Kurs vermittelt dir das nötige Wissen, um diese Entwicklung aktiv mitzugestalten – praxisnah, verständlich und ohne technische Hürden.

Stell deine Fragen in der Lunch Bag Session

Wir möchten dich hautnah informieren und regelmäßig updaten. So veranstalten wir Lunch Bag Sessions zu unserem Lernangebot. Darin informieren wir dich über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Welt der KI-Tools.

Du bleibst damit am Puls der Zeit und kannst neue Features und Möglichkeiten direkt für dich nutzen. Unser Ziel ist es, dass du nach dem Kurs und unseren Schulungen nicht nur die Tools beherrschst, sondern auch verstehst, wie du sie kreativ und effizient in deinen Alltag integrierst.

Die nächste Lunch Bag Session zu ChatGPT und DALL-E

Unsere nächste Online-Schulung dreht sich um ChatGPT und DALL-E. Am Mittwoch, 20. November, erläutert Katrin Schröder vom Multimedia Kontor Hamburg von 12 bis 13 Uhr diese KI-Tools und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Die Schulung via ZOOM richtet sich an alle Interessierten – nicht nur aus dem Hochschulbereich, sondern auch explizit an interessierte Bürger:innen – unabhängig von Vorkenntnissen, und vermittelt ein grundlegendes Verständnis für die Anwendungen und Potenziale dieser KI-Modelle. Katrin Schröder ist Expertin auf diesem Gebiet und hat den Kurs „KI-Tools kurz erklärt: So verwendest du ChatGPT, Leonardo.AI & Co.“ gemeinsam mit Meena Stavesand konzipiert und umgesetzt.

Jetzt anmelden und einen Platz in der Schulung sichern

Melde dich jetzt kostenlos für die Lunch Bag Session an und starte deine persönliche KI-Lernreise mit uns. Unser Expertinnenteam freut sich darauf, dir die faszinierenden Möglichkeiten dieser Technologie näherzubringen und dich auf deinem Weg zu mehr digitaler Kompetenz zu begleiten. Gemeinsam erschließen wir das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz – für deine persönliche und berufliche Entwicklung.

Weitere Veranstaltungen der HOOU zu Künstlicher Intelligenz

Die HOOU bietet dir ein vielfältiges Angebot zum Thema Künstliche Intelligenz – hier eine Auswahl der kostenlosen Events im November:

- Dienstag, 12. November, 18.30 Uhr, ligeti zentrum in Hamburg-Harburg: KI & Musik: Künstlerische Intelligenz im digitalen, kreativen Raum

- Freitag, 15. November, 13.45 bis 15 Uhr, TURN-Conference in Berlin: KI-Avatare in der Wissenschaftskommunikation & Lehre

- Mittwoch, 20. November, 12 bis 13 Uhr, ZOOM: Lunch Bag Session: Einführung in die KI-Tools ChatGPT und DALL-E

- Montag, 25. November, 17 bis 19.30 Uhr, TU Hamburg: Abschlusskonferenz im Projekt Kom.KI: KI –Kompetenzen fördern

- Donnerstag, 28. November, 15 bis 19 Uhr, Forum Finkenau in Hamburg: KI-Werkstatt: Alles KI – oder was?