Schlagwort: OER

Bild: Matheus Bertelli / pexels

19.05.2025 | Ellen Pflaum

Urheberrecht bei KI-Inhalten: 10 entscheidende Antworten - auch für OER

Zum 10. Geburtstag der HOOU präsentiert das Team der HAW Hamburg eine Broschürenreihe, die durch zehn ausgewählte Impulse, Konzepte und Ideen Einblicke in die Welt der HOOU und insbesondere der Open Educational Resources (OER) gewährt. Den Auftakt dieser Reihe bildet eine Broschüre zu Urheberrechtsfragen bei der Verwendung KI-generierter Inhalte. Autorin ist Andrea Schlotfeldt, Juristin an der HAW Hamburg.

Unter dem Titel „10 Fragen zu KI-Output, Urheberrecht und OER“ werden zehn häufig gestellte Fragen rund um KI-generierte Inhalte, deren Nutzungsmöglichkeiten, Kennzeichnungspflichten sowie KI-Output als Bestandteil von Open Educational Resources umfassend beantwortet.

In den vergangenen Jahren haben sich KI-Systeme zur Text- und Bildgenerierung im Bildungs- und Wissenschaftsbereich zu einem alltäglichen Arbeitsinstrument entwickelt – sei es für die Zusammenfassung, Umformulierung oder Übersetzung von Texten oder für die Erstellung passender Bilder und grafischer Darstellungen.

Auch werden KI-generierte Inhalte zunehmend in offene Bildungsmaterialien (OER) eingebunden. Diese Anwendungen bringen verschiedene urheber- und lizenzrechtliche Fragestellungen mit sich.

Praxisnahe Antworten auf relevante Fragen

Die neue Broschüre greift gezielt jene zehn Fragen auf, die in Urheberrechts- und OER-Workshops sowie -Beratungen häufig gestellt wurden. Sie bietet nicht nur praxisnahe Antworten auf diese relevanten Fragen, sondern sensibilisiert die Leserschaft auch für rechtliche Sonderfälle, die bei der KI-Nutzung bislang möglicherweise übersehen wurden. Sämtliche Antworten auf die FAQ stehen sowohl in einer knappen Übersicht als auch in einer ausführlichen Fassung zur Verfügung.

Zitiervorschlag:

10 Jahre HOOU – 10 Fragen zu KI-Output, Urheberrecht und OER, HOOU@HAW Hamburg | Andrea Schlotfeldt, CC BY 4.0 (2025)

Bild: Alfonso Cerezo/Pixabay

06.05.2025 | Meena Stavesand

Volkskrankheit Asthma: Betroffene können mit der richtigen Therapie beschwerdefrei leben

Laufende Nase, tränende Augen, immer wieder Nies- und Hustenanfälle – die Pollensaison oder auch Hausstaubmilben plagen viele Menschen. Bei manchen hat die Allergie zu einem Asthma geführt. Daraus resultiert meistens eine lebenslange Therapie, aber die Patientinnen und Patienten seien dadurch auch weitestgehend symptomfrei, sagt der Facharzt für Pneumologie Dr. med. Sören Galow vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). „Unser Ziel ist es, dass die Betroffenen ein völlig uneingeschränktes Leben führen können.“ Dazu gehöre beispielsweise auch Sport. Wie das gelingt und wie Asthma überhaupt entsteht und diagnostiziert wird, erklärt Dr. Galow im Interview.

Dr. Galow hat an dem UKE-Lernangebot „Medizin. Online. Verstehen“ mitgewirkt. In diesem Onlineportal geht es um so genannte „Volkskrankheiten“ wie Asthma, aber auch Adipositas, Herz-Erkrankungen, Depressionen oder Epilepsie. Die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie einen niederschwelligen Zugang zu den Informationen gewährleisten. Im Interview erläutert Dr. Sören Galow nochmals die wichtigsten Aspekte zum Thema Asthma und zu den Therapiemöglichkeiten.

Was ist eigentlich Asthma?

Dr. Sören Galow: Asthma bronchiale ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, die in unterschiedlichen Formen auftreten kann und verschiedene Ursachen hat. Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch eine so genannte bronchiale Hyperreagibilität. Das bedeutet, die Betroffenen haben ein überempfindliches Atemwegssystem. Durch diese Überempfindlichkeit kann es dann durch verschiedene Reize zu einer raschen Verengung der Atemwege kommen, die in ihrer Schwere sehr variabel sein kann. Diese so genannte Atemwegsobstruktion besteht in der Regel nicht dauerhaft, sondern tritt beim Asthma bronchiale klassischerweise anfallsartig auf.

Wie viele Menschen sind in Deutschland betroffen?

Dr. Sören Galow: In Deutschland sind etwa acht Millionen Menschen von einer Asthmaerkrankung betroffen. Es handelt sich beim Asthma somit um eine Volkskrankheit, die in der gesamten so genannten westlichen Welt und insbesondere in hochentwickelten Ländern häufig auftritt. Man kann die exakten Patienten- und Patientinnenzahlen zwischen verschiedenen Ländern oft nur bedingt vergleichen, weil viele Länder ganz eigene Grundlagen für die Datenerhebung nutzen.

Es gibt allerdings definitiv ein deutliches Gefälle zwischen industriell hochentwickelten Staaten und sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern: Die Asthmahäufigkeit ist bei uns deutlich höher als zum Beispiel in Vietnam oder Peru. In den USA leiden wiederum prozentual – und somit natürlich auch in absoluten Zahlen – noch mehr Menschen als bei uns in Deutschland an einem Asthma.

Sind die Fallzahlen gestiegen?

Dr. Sören Galow: Über die letzten Jahre und Jahrzehnte hat die Zahl von Asthmatikerinnen und Asthmatiker in Deutschland stetig zugenommen, aber sind es wirklich mehr geworden oder schauen wir mittlerweile nur besser hin? In den letzten Jahren scheinen sich die Zahlen bei uns auf einem hohen Niveau zu stabilisieren. Dies ist eine Entwicklung, die wir in der gesamten westlichen industriellen Welt beobachten. In Schwellenländern und insbesondere in den Regionen der sogenannten Megacitys wie zum Beispiel Lagos, Dehli, Mumbai, Jarkata oder Sao Paulo steigen die Fallzahlen hingegen aktuell enorm an.

Was sind die Ursachen von Asthma?

Dr. Sören Galow: Es gibt verschiedene zugrundeliegende Ursachen für das Asthma bronchiale. Daraus resultiert eine Unterscheidung in verschiedene Formen des Asthmas. Wir unterscheiden ganz grundsätzlich zwischen einem allergischem und einem nicht-allergischem Asthma. Ein klassisches Beispiel: Der oder die Betroffene hat eine Pollenallergie. In der Pollensaison macht er eine Radtour, fährt an einem Feld vorbei, ist einer hohen Pollenkonzentration ausgesetzt und bekommt einen Asthmaanfall. Neben solchen saisonalen Allergien können aber auch ganzjährige Allergien wie zum Beispiel eine Haustaubmilbenallergie ein Asthma auslösen.

Demgegenüber sehen wir aber auch Patientinnen und Patienten mit einem Asthma, die keine solche nachweisbare Allergie haben. Die Allergie ist also nur eine von mehreren Ursachen, wenngleich die weitaus häufigste. Eine andere Variante: Patientinnen und Patienten ohne Allergie, aber mit klassischen Asthma-Symptomen, haben in ihrem Blut und in ihren Atemwegen eine erhöhte Zahl von sogenannten Eosinophilen (genauer: eosinophile Granulozyten, eine bestimmte Untergruppe der weißen Blutkörperchen). Diese Zellen können ebenfalls ein Asthma bronchiale verursachen, wir sprechen dann von einem eosinophilen Asthma. Die hier genannten Ursachen und Formen stellen allerdings nur einen groben Ausschnitt der aktuellen Erkenntnisse zur Ursachenerforschung und Einteilung des Asthmas dar.

Nach meiner persönlichen Meinung spielt Luftverschmutzung in der Entstehung eines Asthmas eine untergeordnete Rolle. Es gibt allerdings sehr konkrete Hinweise darauf, dass das kindliche Aufwachsen auf einem traditionellen Bauernhof der Entwicklung eines allergischen Asthmas und ganz allgemein der Entstehung von Allergien vorbeugen kann.Dr. Sören Galow, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Wie sieht es mit Umwelteinflüssen aus? Spielen die bei Asthma eine Rolle?

Dr. Sören Galow: Der Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren bzw. Umwelteinflüssen wie Luftverschmutzung und Asthma werden zum Teil kontrovers diskutiert. Ob Luftverschmutzung oder andere klassische Umweltfaktoren ein Asthma bronchiale verursachen können, ist nicht restlos geklärt.

Nach meiner persönlichen Meinung spielt Luftverschmutzung in der Entstehung eines Asthmas eine untergeordnete Rolle. Es gibt allerdings sehr konkrete Hinweise darauf, dass das kindliche Aufwachsen auf einem traditionellen Bauernhof der Entwicklung eines allergischen Asthmas und ganz allgemein der Entstehung von Allergien vorbeugen kann. Man bezeichnet dies manchmal auch als sogenannten „Bauernhof-Effekt“. Sicher ist jedenfalls, dass individuell ungünstige Umweltbedingungen einen Asthmaanfall auslösen können. Wenn man also ein überempfindliches Bronchialsystem hat, kann beispielsweise Luftverschmutzung dazu führen, dass man Beschwerden bekommt.

Das heißt, ich habe diese Eigenschaft in meinem Körper, dass ich auf bestimmte Einflüsse überempfindlich reagiere, und dann bricht es aus.

Dr. Sören Galow: Genau, die Umweltbelastung kommt dann sozusagen oben drauf. Gleiches gilt für psychischen Stress oder zum Beispiel auch für sportliche Betätigung bei kalten Außentemperaturen. Das überempfindliche Bronchialsystem bildet die Grundlage und die Reize lösen dann Asthma-Symptome aus.

An welchen Symptomen erkenne ich Asthma?

Dr. Sören Galow: Die klassischen Symptome beim Asthma bronchiale sind anfallsartig auftretende Atemnot, Husten und ein – zumeist sehr zäher – Auswurf. Häufig berichten Betroffene auch über ein atemabhängiges Engegefühl in der Brust. Manchmal kann man außerdem sehr spezielle Atemgeräusche, z. B. ein sogenanntes Giemen und Brummen oder auch Pfeifen beim Ausatmen, wahrnehmen.

Häufigkeit und Ausprägung dieser Symptome sind sehr unterschiedlich und sie können allesamt in Kombination oder auch für sich allein auftreten. So ist es beispielsweise möglich, dass Husten zunächst das einzige Symptom eines Asthmas bleibt. Ein weiteres klassisches Erkennungsmerkmal, insbesondere für das allergische Asthma, ist zudem ein saisonales oder periodisches Auftreten. Einige allergische Asthmatikerinnen und Asthmatiker haben beispielsweise nur Symptome, wenn auch gerade Pollensaison ist.

Asthma.Online.Verstehen.

Bei Asthma handelt es sich um eine Erkrankung der Atemwege. Die Atemwege verengen sich, was Symptome wie Luftnot, Husten oder ein Engegefühl in der Brust auslösen kann. Oft fehlt jedoch der Zugang zu verlässlichen Informationen bezüglich Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Was macht der Arzt oder die Ärztin, wenn ich solche Symptome habe?

Dr. Sören Galow: Zuerst machen wir eine Anamnese, das heißt, wir fragen nach den Beschwerden und der Leidensgeschichte unserer Patientinnen und Patienten. Daraus erfahren wir schon sehr viel und können einen Anfangsverdacht stellen. Es folgt dann eine klinische Untersuchung, die zum Beispiel das Abhören der Lunge und der Atemgeräusche beinhaltet. Der Goldstandard und häufig entscheidende Aspekt der Diagnostik ist dann die Lungenfunktionsuntersuchung. Wenn wir in dieser Untersuchung eine Verengung der Atemwege feststellen, testen wir mit atemwegserweiternden Medikamenten, ob diese eine Linderung bringen. Wenn wir mit unseren Medikamenten die Enge der Atemwege auflösen können, ist die Diagnose eines Asthmas bereits gesichert und wir können uns rasch der optimalen Behandlung zuwenden.

Nun ist es aber natürlich so, dass diese Lungenfunktionsuntersuchung nicht in der freien Natur bei starkem Pollenflug stattfindet, die Patientinnen und Patienten also in dem Moment der Untersuchung dem allergischen Auslöser für die Atembeschwerden nicht ausgesetzt sind. Dementsprechend werden wir in diesem Fall zum gegebenen Zeitpunkt auch keine Auffälligkeiten in der Lungenfunktion finden. Aber wenn wir eine gute Anamnese gemacht haben und von dem Patienten oder der Patientin wissen, dass er oder sie auf bestimmte Auslöser reagiert, können wir eine sogenannte Provokationstestung durchführen. Das bedeutet, wir lösen wiederrum mit speziellen Medikamenten einen Asthmaanfall aus und können dann hierüber die Diagnose stellen. Eine solche Untersuchung ist aber natürlich nicht ganz ungefährlich und sollte daher nur von Spezialistinnen und Spezialisten durchgeführt werden. In erfahrenen Händen kann solch eine Provokationsuntersuchung aber gefahrenlos und ohne Bedenken durchgeführt werden.

Wenn nach der Lungenfunktionsuntersuchung Zweifel an der Diagnose bestehen, müssen ggf. noch weitergehende Untersuchungen folgen, die auch andere Organsysteme wie zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System genauer begutachten. Es gibt zum Beispiel ein sogenanntes „Asthma cardiale“. In diesem Fall sorgt einer Herzerkrankung für asthma-ähnliche Symptome. Herz und Lunge bilden eine funktionelle Einheit und arbeiten eng zusammen – wir dürfen also auch als Lungenärztinnen und Lungenärzte niemals die anderen Organe aus dem Blick verlieren – insbesondere wenn Untersuchungsbefunde nicht zu unserer Verdachtsdiagnose passen.

Wenn die Diagnose Asthma lautet, wie sieht dann die Therapie aus?

Dr. Sören Galow: In der Asthmatherapie hat sich in den letzten Jahren ein grundlegender Paradigmenwechsel vollzogen. Früher wurde die Behandlung des Asthmas als reine Symptombekämpfung verstanden. Heute geht es um Symptomvermeidung und Krankheitskontrolle. Wir wollen das Krankheitsbild positiv verändern, so gut und dauerhaft behandeln, dass es im Idealfall erst gar nicht mehr zu Symptomen kommt. Um das zu erreichen, nutzen wie zum Beispiel sogenannte antientzündliche Therapien, allen voran inhalative Kortikosteroide, also zu inhalierendes Kortisonspray. Durch die Wirkung des Kortions wird unter anderem der Entzündung in den Atemwegen entgegengewirkt.

Eine weitere Therapiemöglichkeit ist die Inhalation von antiobstruktiven bzw. bronchialerweiternden Medikamente. Diese werden beim Asthma in Kombination mit Kortison inhaliert und sorgen dann für eine zusätzliche Erweiterung der Bronchien.

Eine weitere wichtige Option ist die Allergen-Immuntherapie. Wenn wir eine bestimmte Allergie als auslösenden Faktor identifizieren können, gibt es in vielen Fällen die Möglichkeit der medikamentösen Desensibilisierung oder auch Hyposensibilisierung. Dabei wird versucht, die Allergie abzuschwächen oder dem Körper zu helfen, eine schrittweise Toleranz gegenüber dem Allergen zu entwickeln. Denn eine klassische Allergie ist vereinfacht gesagt nichts anderes als eine Überreaktion unserer Immunsystems.

In einigen Fällen kann es infolge einer erfolgreichen Behandlung sogar gelingen, eine Allergie komplett verschwinden zu lassen. Die Allergen-Immuntherapie muss in der Regel über mehrere Jahre durchgeführt werden, wenngleich es aber zum Glück häufig bereits während der Behandlung zu einer Verbesserung allergischen Beschwerden kommen kann.

Der Konsum von Tabakprodukten und anderen inhalativen Genussmitteln kann bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern zu schwersten Asthmaanfällen und schlimmen, nicht rückgängig zu machenden Lungenschäden führen.Dr. Sören Galow – Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Als weitere Möglichkeit verfügen wir über Antikörpertherapien, so genannte Biologika. Es handelt sich hierbei um sehr moderne Medikamente, mit denen wir gezielt versuchen, verschiedene das Asthma auslösende Botenstoffe im menschlichen Körper zu blockieren. Derzeit stehen uns in Deutschland und Europa sechs spezielle Antikörper für die Behandlung des Asthmas zur Verfügung. Diese Therapieform kommt gegenwärtig aber nur bei besonders schweren Fällen zum Einsatz, wenn es uns also nicht gelingt, das Asthma mit den inhalativen Medikamenten und einer Allergen-Immuntherapie erfolgreich zu behandeln. Die Antikörper werden in der Regel alle paar Wochen über eine kleine Spritze unter die Haut verabreicht.

Neben der medikamentösen Therapie ist es natürlich auch enorm wichtig, auslösende Faktoren soweit möglich zu vermeiden und auf potenziell lungenschädliche Dinge wie zum Beispiel Rauchen unbedingt zu verzichten. Ein wichtiger Satz dazu: Der Konsum von Tabakprodukten und anderen inhalativen Genussmitteln kann bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern zu schwersten Asthmaanfällen und schlimmen, nicht rückgängig zu machenden Lungenschäden führen.

Gibt es Abstufungen bei der Schwere des Asthmas?

Dr. Sören Galow: Ja, unsere Therapie orientiert sich führend an der Schwere des Asthmas. Die Therapie erfolgt hierbei nach einem Stufenkonzept. Es gibt fünf Stufen – je höher die Stufe, desto schwerer das Asthma und desto schärfer die Therapie. Viele Betroffene benötigen eine Behandlung der so genannten dritten Therapiestufe, also eine dauerhafte Inhalationstherapie mit niedrigen bis moderaten Dosen Kortison und einer zusätzlichen bronchienerweiternden Medikamenten. Wenn man dann feststellt, dass das Asthma hierunter vollständig kontrolliert ist, kann man im Verlauf auch eine Stufe runtergehen und erhält die kombinierte Inhalationstherapie nur bei Bedarf – wenn zum Beispiel Allergiesaison ist.

Das Ganze geht aber natürlich auch in die andere Richtung: Wenn eine Therapie nicht ausreicht, das Asthma also nicht vollständig oder nur teilweise kontrolliert wird, steigen wir mit dem Patienten bzw. der Patientin eine Therapiestufe nach oben und erhöhen dann die Dosen der Inhalationstherapie oder setzen in besonders schweren Fällen auch Antikörper (Biologika) ein. Zum Glück sind diese schweren Fälle von Asthma sehr selten. Die allermeisten Patientinnen und Patienten können wir mit inhalativen Therapien sehr gut behandeln.

Müssen alle Asthmatikerinnen und Asthmatiker ihr Leben lang behandelt werden?

Dr. Sören Galow: Asthma ist eine chronische Erkrankung, die entsprechend auch lebenslang behandelt werden muss. Wir passen die Therapie aber natürlich immer wieder an, wenn der Krankheitsverlauf es zulässt. Kann man vielleicht die Dosis reduzieren, kann man vielleicht auf eine Bedarfstherapie umstellen? Das Behandlungskonzept muss gemeinsam regelmäßig hinterfragt werden, da sich die Krankheitsschwere und Krankheitsaktivität im Verlauf eines Lebens ändern kann – in die eine wie auch in die andere Richtung.

Um ihre Frage aber noch einmal konkret zu beantworten: Ja, ein Asthma muss lebenslang ärztlich überwacht und auch behandelt werden – manchmal nur saisonal bei Pollenflug, aber trotzdem lebenslang. Darauf muss man sich als Asthmatiker oder Asthmatikern einstellen. Das fordert natürlich eine Menge Ausdauer und Disziplin seitens der Betroffenen in Bezug auf die Medikamenteneinnahme, wird aber in den allermeisten Fällen auch mit einer vollständigen Beschwerdefreiheit belohnt.

Kann ich trotz Asthma problemlos Sport treiben?

Dr. Sören Galow: Ja! Unser oberstes Behandlungsziel ist es, dass unsere Patientinnen und Patienten ein völlig uneingeschränktes Leben führen können – und dazu gehört auch Sport. Es gibt Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die trotz Asthma zu 100 Prozent leistungsfähig sind. Wenn Betroffene bei sportlichen Aktivitäten welcher Art auch immer, Luftnot verspüren, sollten sie dies unbedingt mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin thematisieren und besprechen. Mit einer modernen und individuellen Asthmatherapie sind den eigenen Zielen bereits heute kaum Grenzen gesetzt. Und wahrscheinlich werden wir Asthma bronchiale in Zukunft immer besser und individueller behandeln können.

Über Dr. Sören Galow

Dr. med. Sören Galow ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und als Funktionsoberarzt in der Abteilung für Pneumologie (Chefarzt: PD Dr. med. Hans F. E. Klose) im UKE tätig. In dieser Funktion leitet er unter anderem die Spezialsprechstunde für schweres Asthma bronchiale. Neben der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit schwerem Asthma beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Lungenhochdruckerkrankungen (Pulmonale Hypertonie), Lungenfibrosen, Sarkoidose sowie der Vor- und Nachbetreuung im Rahmen einer Lungentransplantation. Das Team der Pneumologie ist fester Bestandteil des Martin-Zeitz-Centrum für seltene Erkrankungen (Centrum für seltene Lungenerkrankungen) sowie des universitären Transplantationszentrums des UKE.

Lizenzhinweis für das Interview: CC BY 4.0

Bild: Ivan Samkov / pexels.com

15.04.2025 | Meena Stavesand

KI trifft Klassenzimmer: Wie Lehrkräfte lernen, künstliche Intelligenz sinnvoll einzusetzen

Wie verändert KI die Bildung – nicht nur im Klassenzimmer, sondern schon in der Ausbildung der Lehrkräfte? Wir haben mit Johannes Schäfers von der TU Hamburg gesprochen. Er ist Experte für berufliche Bildung und entwickelte für die HOOU gemeinsam mit Prof. Dr. Maren Baumhauer und Stephanie Wichmann das Lernangebot „KOM.KI“, mit dem sich etwa Lehramtsstudierende auf den reflektierten Einsatz von KI vorbereiten können. Im Interview spricht er über Chancen, Stolpersteine – und darüber, warum man sich ruhig trauen darf, einfach mal mit KI loszulegen.

Wann bist du mit KI in Berührung gekommen?

Johannes Schäfers: Mein erster Berührungspunkt mit KI war tatsächlich Ende 2022, Anfang 2023, als die ersten Chatbots für die breite Gesellschaft wie z. B. ChatGPT aufkamen. Das war schon beeindruckend, was da plötzlich möglich war.

Wie nutzt du KI heute in deiner Arbeit an der TU Hamburg?

Johannes Schäfers: Inzwischen fast täglich. An der TU Hamburg haben wir einen eigenen Chatbot namens TUKI, die auch auf ChatGPT basiert. Die ist mit unserer Infrastruktur verknüpft. Das macht es besonders praktisch.

Ich nutze aber auch verschiedene KI-Tools fürs Brainstorming, zum Strukturieren von Inhalten und für Bildgenerierung – zum Beispiel für Präsentationen oder für die Lehre allgemein. KI hilft mir teilweise bei administrativen Aufgaben, um Prozesse effizienter zu gestalten. Es spart einfach Zeit und gibt Raum für Kreativität.

Wenn du an Schule und Bildung denkst – wo siehst du die größten Potenziale von KI? Für Lehrkräfte und für Schüler:innen?

Johannes Schäfers: Für Lehrkräfte sehe ich unter anderem riesiges Potenzial in der Analyse und Begleitung von Lernprozessen – also dabei, besser zu verstehen, wo die Schüler:innen gerade stehen – das nennt sich Learning Analytics.

Für Schüler:innen wiederum ist KI super, um sich Inhalte einfacher aufbereiten zu lassen: Zusammenfassungen, Gliederungen, einfache Erklärungen oder auch Bildmaterial. Das erleichtert vieles.

Aber: Es ist wichtig, diese Tools aber auch kritisch zu betrachten. Man muss lernen, die Ergebnisse zu hinterfragen. Ist das korrekt, was die KI da ausspuckt? Wie kann ich die Ergebnisse möglicherweise weiter überprüfen? Ergibt das Sinn? Diese Reflexion sollte immer dazu gehören.

Learning Analytics bezeichnet die systematische Auswertung von Lerndaten der Schüler:innen. Es geht darum, Lernstände zu analysieren, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und individuelle Lernpfade aufzuzeigen. Beispielsweise kann ein KI-gestütztes System zeigen, wenn die Leistung eines Schülers oder einer Schülerin plötzlich abfällt – vielleicht durch persönliche Probleme oder Lernschwierigkeiten. Lehrkräfte können so gezielter unterstützen. Auch adaptive Lernpfade sind möglich: Wer Schwierigkeiten hat, bekommt kleinere, passende Aufgabenpakete – bis das große Ganze bewältigt werden kann. Das Ziel: mehr (und schnellere) individuelle Förderung.

Ich musste mir damals im Studium alle Inhalte mühsam zusammensuchen – heute fragt man ein Tool. Geht da nicht auch etwas verloren?

Johannes Schäfers: Natürlich kann man sagen: Die Tools nehmen einem einiges an Arbeit ab. Aber man muss auch dazu befähigt werden, sie überhaupt sinnvoll einsetzen zu können. Und genau da sehe ich unsere Aufgabe – in der Ausbildung der angehenden Lehrkräfte. Es geht nicht nur um die bloße Anwendung, sondern um eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung im Umgang mit KI-Tools.

Und klar ist doch: Jede Generation hatte ihre Tools. Wir hatten in den 2000ern plötzlich Computer. Vor knapp 50 Jahren gab’s das alles noch nicht. Es geht nicht darum, ob man Technik nutzt – sondern wie.

Welche Kompetenzen sind dir dabei besonders wichtig?

Johannes Schäfers: Neben dem technischen Verständnis sind mir ethische, gesellschaftliche und auch ökologische Aspekte extrem wichtig. Aspekte der Diskriminierung, des Datenschutzes aber auch der Energieverbrauch von Servern – das gehört alles dazu. Ich versuche, meinen Studierenden genau diese Perspektiven mitzugeben: Es geht nicht nur um die Technik, sondern darum, wie wir verantwortungsvoll mit ihr umgehen.

Ihr habt ein Lernangebote zum Umgang mit KI erstellt. Es geht um die Entwicklung von KI-Kompetenzen. Was sind eure Erkenntnisse bisher?

Johannes Schäfers: Was mich total begeistert: Die Studierenden in unseren Seminaren kommen mit vielen eigenen Ideen. Sie entwickeln Projekte, erproben KI in Lehrveranstaltungen und profitieren auch selbst ganz konkret. Auch leistungsschwächere Studierende sehe ich durch KI gezielt unterstützt – etwa bei der Rechtschreibung oder bei der Gliederung von Texten. Das stärkt das Selbstbewusstsein und führt oft zu besseren Ergebnissen.

Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Studierenden auch wissen, wie man mit KI sinnvoll umgeht. Und genau das versuchen wir zu fördern – Schritt für Schritt, ohne Überforderung, mit den Lernangeboten unseres Projekts „Kom.KI“.

Worum geht’s da genau?

Johannes Schäfers: Wir haben zwei Formate entwickelt: den „Short Track“ für Einsteiger:innen, der sich am 4-A-Modell von Prof. Dr. Doris Weßels orientiert – also Aufklären, Ausprobieren, Akzeptieren, Aktiv werden. Wir haben das Ganze um ein fünftes A ergänzt: Anlässe schaffen. Denn oft fehlt in Schulen genau das – der konkrete Anlass, um KI sinnvoll z. B. im Unterricht einzusetzen.

Dann gibt es noch den „Deep Track“ für Fortgeschrittene. Dieser vertieft das Thema – mit konkreten Beispielprojekten, die unsere Studierenden gemeinsam mit Lehrkräften unter anderem aus Hamburger beruflichen Schulen entwickelt haben. Die Ergebnisse wurden hierbei in Form von Postern aufbereitet und sind auf unserer über unsere Lernangebote öffentlich zugänglich.

Kom.KI - Kompetenzentwicklung für KI-Tools

Künstliche Intelligenz (KI) spielt für viele Bereiche unseres Lebens bereits eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich durch die intensive Nutzung von generativer KI, zum Beispiel in Form von Textgenerierung oder verschiedenen kreativen Prozessen wie Bilderstellung, Musikkomposition oder Videoproduktion. Die Veränderungen, die KI mit sich bringt, wirken sich aber auch unmittelbar auf unsere persönliche und berufliche Bildung aus. Diese Zusammenhänge möchten wir dir gerne hier in diesem Lernmodul vermitteln. Dafür haben zahlreiche Studentinnenund Studenten in Kooperation mit beruflichen Schulen Konzepte entwickelt, wie Künstliche Intelligenz für verschiedene Akteure zum Vorteil werden kann.

Wie gut kennen sich die Studierenden mit KI aus? Gibt es da Unterschiede?

Johannes Schäfers: Ja, definitiv. Manche sind sehr Technik-affin, andere tun sich schwerer – es gibt große Unterschiede. Dazu kommen die unterschiedlichen Vorerfahrungen oder auch ungleichen Zugänge zu kostenpflichtigen Tools – das sind alles reale Stolpersteine, denen wir begegnen.

Ich bin zwar ein Fan von „einfach mal ausprobieren“, also „trial and error“, aber wir brauchen trotzdem einen begleiteten Einstieg. Nur so können die Studierenden lernen, worauf es ankommt – nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich und praktisch damit zu arbeiten sowie ihr Erlerntes zu reflektieren.

Ihr seid auch bei der KI-Werkstatt der HOOU. Was zeigt ihr dort?

Johannes Schäfers: Bei der KI-Werkstatt stellen wir beide Lernformate vor – und damit auch die Projektergebnisse unserer Studierenden. Uns geht’s darum, andere Lehrkräfte zu inspirieren: Schaut, was möglich ist! Findet Anlässe in eurem eigenen Schulalltag. Probiert Dinge aus, auch wenn ihr noch keine Expert:innen seid.

Denn genau das ist der erste Schritt: ins Handeln kommen. Nicht nur verstehen, sondern machen.

Wenn du an die Zukunft des Lernens denkst – welche Rolle spielt KI dabei?

Johannes Schäfers: Ich glaube KI wird nicht wieder verschwinden. Sie ist schon jetzt Teil unseres Alltags, besonders im Bildungsbereich. Und ich sehe das nicht als Problem, sondern als großartige Chance. Wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen – kritisch, reflektiert und verantwortungsvoll.

Natürlich gibt es auch Risiken: KI kann halluzinieren, also falsche Informationen ausgeben. Aber wenn wir lernen damit umzugehen, können wir viel gewinnen. Studien zeigen schon jetzt: Wer mit KI arbeitet, kann manche Aufgaben schneller und besser erledigen – gerade im Bereich allgemeiner Schreibaufgaben. Die Qualität steigt, der Zeitaufwand sinkt. Das finde ich ist ein starkes Argument.

Aber: Es braucht Interesse, Neugier und die Bereitschaft, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Nur dann kann man das Potenzial wirklich nutzen.

Über Johannes Schäfers

Johannes Schäfers M. Ed. ist seit Mai 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Berufliche Bildung und Digitalisierung an der Technischen Universität Hamburg. Zuvor war er in der Zeit von Juni 2020 bis April 2023 über das BMBF-geförderte Projekt „Leibniz works 4.0“ im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung an der Leibniz Universität Hannover beschäftigt. Sein Arbeits- und Forschungsschwerpunkt liegt in der Entwicklung und Evaluation von digitalen Lernumgebungen und der Erfassung und Förderung digitalisierungsbezogener Kompetenzen von Lehrkräften in der beruflichen Bildung.

Glenn Carstens-Peters / unsplash

26.03.2025 | hoouadmin

Wissen teilen, Offenheit leben: Open Education und Open Access an der TUB

Offenheit und Bibliotheken – das passt sehr gut zusammen, findet Florian Hagen, Fachreferent für Open Access und Open Education an der Universitätsbibliothek (TUB) der Technischen Universität Hamburg. Im Rahmen der Projektförderung der HOOU an der TU Hamburg hat er 2018 sowie 2019/2020 die Projekte „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ und „tub.torials“ maßgeblich gestaltet. Ein Interview von Dr. Jana Panke (TU Hamburg).

Was können wir uns unter Open Education und Open Access vorstellen?

Florian Hagen: Zum einen unterstütze ich die Forschenden an der TUB beratend. Das heißt, dass ich zum Beispiel recherchiere, in welchem Journal der Artikel veröffentlicht werden könnte oder welche Publikationsalternativen zur Verfügung stehen. Außerdem berate ich rund um urheberrechtliche Fragen: Was ist zu beachten, wenn ich eigene Fotos in meinem wissenschaftlichen Beitrag nutzen möchte? Und natürlich muss ich den aktuellen Forschungsstand zu „Open Access“ kennen. Das ist, grob beschrieben, die eine Seite meiner Stelle.

Für den Bereich „Open Education“ muss ich etwas mehr ausholen. Von der TUB bieten wir das Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ an. Hier haben wir deutlich mehr Anmeldungen als Seminarplätze. Auf 30 Plätze kommen ca. 100 bis 200 Anmeldungen pro Semester. Hieraus ist die Idee zum Projekt „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ entstanden. Dieses wurde 2018 von der HOOU gefördert. Im Rahmen des Projektes ist auch die Idee für ein Blog entstanden, um Inhalte aus dem Seminar nach außen zu tragen. Im Seminar wird eine komplette wissenschaftliche Arbeit verfasst.

Auf diese möchten wir auch Feedback geben. Viele Studierende haben bis zu diesem Zeitpunkt noch keine wissenschaftliche Arbeit geschrieben – in vielen technischen Fächern stehen zunächst unter anderem eher Laborbücher, technische Berichte oder auch Dokumentationen im Vordergrund. Daher spielen wir das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben einmal von A bis Z durch. So versuchen wir den Druck für Studierende, für die zukünftige wissenschaftliche Karriere oder eben oft in dem Fall die Abschlussarbeit, zu nehmen, damit sie sich sicherer in ihrem zukünftigen Forschungsfeld fühlen.

Wie definierst du Open Access und Open Education?

Florian Hagen: Bei Open Access würde ich von der wissenschaftlichen Kommunikationsarbeit oder vom wissenschaftlichen Publizieren sprechen. Und dies bedeutet nicht, dass Dokumente, also beispielsweise ein Beitrag in einer Fachzeitschrift, einfach nur als PDF-Dokument zum Herunterladen ins Internet gestellt werden, sondern dass es zum Beispiel auch eine eindeutige Lizenz zu diesem Dokument gibt. So ist dann direkt klar, welche Nutzung mir von Seiten der Autor:innen erlaubt ist. Hier sind die CC-Lizenzen immens wichtig. Und Open Access erleichtert dahingehend natürlich die Forschung.

Open Education oder auch offene Bildung ist für mich eine Bildungspraktik, bei der in meinem Fall vor allem Lehrende und Studierende (und mittlerweile auch Kolleg:innen und einfach interessierte Menschen aus völlig anderen Arbeitsbereichen) frei zugängliche, lizenzierte Materialien nutzen, um auf neue (bzw. mittlerweile einfach andere) und spannende Weise mit Lerninhalten zu interagieren. Natürlich ist ein großer Aspekt, dass Menschen, wo immer sie auch sind, ohne oder mit möglichst geringen Barrieren konfrontiert werden, wenn sie lernen bzw. sich weiterbilden möchten. Das ist mir wichtig.

Im Mittelpunkt offener Bildung stehen oftmals die offene Bildungsressource selbst. Spannend finde ich aber auch den Blick über diese frei lizenzierten Ressourcen hinaus auf Themen wie Kollaboration bei offener Bildung und damit verbundenen Fragen wie „Hat schon jemand anders etwas zu einem Thema gemacht und könnte man darauf aufbauend ggf. zusammenarbeiten oder die Idee für den eigenen Kontext anpassen?“. Ebenso eröffnet die Möglichkeit, durch offenes Feedback OER-Elemente zu optimieren, neue Perspektiven.

Was bedeutet Offenheit für dich?

Florian Hagen: Grundsätzlich bedeutet Offenheit für mich, dass ich verschiedene Perspektiven berücksichtige und nicht nur in der gewohnten (Informations-)Umgebung bleibe, weil ich mich dort wohlfühle. Zum Beispiel, wenn es konstruktive Ideen zu einer Herausforderung gibt, dann bedeutet Offenheit für mich, dass ich reflektiere, ob diese Idee mich weiterbringen kann. Oder auch, dass ich ein Ohr dafür habe, mit welchen Themen sich andere Personen beschäftigen, wie sie an Dinge herangehen und auch in den Austausch zu gehen, um zu schauen, ob dies meiner eigenen Arbeit zugutekommen könnte.

Kurz gesagt: die eigenen Scheuklappen abnehmen und in Verbindung mit lebenslangem Lernen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Welt nicht stehenbleibt.

Das Thema Offenheit an sich im Zusammenhang mit Open Education finde ich auch spannend. Für mich war das anfangs ein größerer Umgewöhnungsprozess. Ich verstecke meine Lehr-Lernmaterialien und Ideen nicht mehr in meiner Schublade, bis sie nach unzähligen Überarbeitungsversuchen im engen Rahmen genutzt werden können. Irgendwann müssen sie raus. Und zwar so, dass sie auch wirklich möglichst leicht nachgenutzt und eventuell angepasst oder verbessert werden können.

Wie passen Bibliotheken und Offenheit zusammen?

Florian Hagen: Bibliotheken stehen in meinen Augen traditionell für den freien Zugang zu Wissen. Durch die vielen Entwicklungen in der digitalen Welt erlebt dieses klassische Prinzip unter anderem mit Open Access, Open Source und Open Data seit vielen Jahren ein Revival. Wenn wir in unserem Fall auf die TUB schauen, so gibt es hier seit vielen Jahren Bemühungen um verschiedene Openness-Entwicklungen. Seit 2002 wird für die Unterstützung der Forschung über die Universitätsbibliothek Open-Access-Repository TORE angeboten und seit vielen Jahren gibt es einen Publikationsfonds.

Die TUB engagiert sich auch regelmäßig bei vielen Projekten rund um Openness. Im Rahmen des Hamburg Open Science-Programmes beteiligte sich die Universitätsbibliothek unter anderem am Projekt „Modernes Publizieren“, in welchem eine Prozesskette entwickelt wurde, die zum Beispiel einerseits das gemeinsame Schreiben in einer Forschungsgruppe unterstützt, andererseits andere Wege beim Peer-Review-Prozess geht und zugleich eine Publikation in einem Open-Access-Journal ermöglicht. Ein wichtiger Baustein war hier auch Open-Source-Software wie das GitLab der TUHH.

Und im Rahmen der Projektförderung der HOOU an der TUHH wurden auch zwei Projekte sehr erfolgreich durchgeführt, deren Ergebnisse heute noch in verschiedener Form fester Bestandteil des Serviceangebots der Bibliothek sind. Zum einen das vorhin erwähnte und sehr nachgefragte NTA-Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten an der TUHH und zum anderen das nach wie vor regelmäßig bespielte Blogangebot tub.torials.

Darüber hinaus bieten Bibliotheken natürlich grundsätzlich Zugang zu einer breiten Palette von Informationen, unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder ideologischen Interessen, um so letztlich eine informierte und offene Gesellschaft und Kultur zu fördern. Dies zeigt sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wo unter anderem auch die Beteiligung an nationalen und internationalen Initiativen und Events wie der jährlichen Open Access Week eine Rolle spielt, um den offenen Austausch von Wissen und Ideen zu fördern. Das sollen nur einige Beispiele sein, die auch dazu führten, dass der Einsatz der TUB mit dem Open Library Badge ausgezeichnet wurde und die aufzeigen, dass Bibliothek und Offenheit einfach zusammengehört.

tub.torials - Gedanken, Ideen und Materialien zu Offenheit in Forschung und Lehre

tub.torials widmet sich in Textform und über interaktive Elemente dem Thema Offenheit im Kontext von Wissenschaft, Forschung sowie Lehre.

Du hast gerade die beiden HOOU-Projekte erwähnt. Beschreibe sie gerne einmal in deinen Worten.

Florian Hagen: Das erste Projekt war 2018 „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“, durch das ich auch an die TUB kam. Das zweite Projekt war 2019 und 2020 das Blog tub.torials.

Im Projekt „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ wurde ein neues Seminarkonzept erarbeitet, dass das seit 2013 angebotene Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ didaktisch und inhaltlich im Hinblick auf die Entwicklungen im Wissenschaftsbereich auffrischte und Inhalte aus dem Seminar für alle Interessierten zugänglich machte.

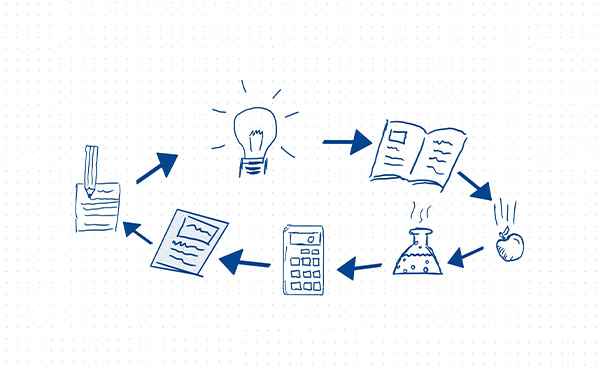

Natürlich hat das Seminar weiterhin als roten Faden den idealtypischen Prozess von der Ideenfindung und Recherche, über den Schreibprozess bis hin zur Publikation und der Präsentation der Arbeitsergebnisse. Daran haben wir nichts geändert. Open Access und Entwicklungen in der wissenschaftlichen Publikationslandschaft sind inzwischen aber große Themen geworden, die wir auch im Seminar behandeln.

Auf dem Blog „tub.torials“ werden regelmäßig offene Bildungsmaterialien rund um den Life-Cycle wissenschaftlicher Kommunikation veröffentlicht. Der Schwerpunkt des Angebots ist die Bereitstellung von OER, die auch in den Serviceangeboten der TUB, wie zum Beispiel Beratungsgespräche und Seminare zum wissenschaftlichen Arbeiten, zum Einsatz kommen.

Außerdem werden im Blog auch Ideen, Erlebnisse und Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag offen festgehalten. Hierzu gehören zum Beispiel Berichte von besuchten Veranstaltungen oder auch Erfahrungen mit verschiedenen Anwendungen und Workflows.

Aus beiden HOOU-Projekten ist in Kooperation mit dem bereits erwähnten Hamburg Open Science Projekt „Modernes Publizieren“ die Veröffentlichung „Mehr als 77 Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten“ entstanden. Und das finde ich klasse, dass es Schnittpunkte zwischen den Projekten gab, genauso wie es Berührungspunkte in meiner Arbeit gibt: zwischen der offenen Wissenschaft und den offenen Lehr- und Lernmaterialien.

Und hier wären wir wieder beim Thema Openness: damit gibt es eine Art Flexibilität. Man findet etwas, findet das total gut, obwohl es aus einem anderen Anwendungskontext stammt, und kann es dann durch das Remixen auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Dadurch entsteht auch häufig ein spannender Austausch und man kann voneinander lernen. Wo wir nun wieder beim Stichwort des lebenslangen Lernens wären, denn genau das ist es ja.

Ein paar Beispiele dazu: wir haben an der TUB viele Erfahrungsberichte und Anleitungen zu Literaturverwaltungsprogrammen verfasst. Und wir haben immer wieder interessierte Gäste aus dem Ausland, die diese gerne an ihrer Bibliothek nutzen und anbieten möchten. Durch die offene Lizenzierung stellt dies kein Problem dar und die Texte müssen nur noch übersetzt werden, was heutzutage mit KI-Unterstützung auch schnell geht. Und so machen dann die Materialien ihre Runden. Manchmal erhält man eine Rückmeldung zur Nutzung, manchmal auch nicht.

Um noch ein Beispiel zu nennen: wir hatten versucht, den Begriff Open Science bildlicher darzustellen und haben den Open Science Regenschirm entworfen. Hier haben wir viele Rückmeldungen zur Weiternutzung erhalten – das freut einen natürlich immer! Oder auch, dass ich auf Tagungen über Remixe von unseren Veröffentlichungen aufmerksam werde. Und konstruktives Feedback oder Verbesserungsvorschläge zu den Materialien, sei es von Kolleg:innen oder auch Studierenden, sehe ich als Geschenk.

Was hast du selbst durch deine HOOU-Projekte gelernt und für deine tägliche Arbeit mitgenommen?

Florian Hagen: Das erste, was mir bei dieser Frage in den Sinn kommt ist, dass ich viele tolle Leute kennengelernt habe. Menschen, mit denen ich gerne rede und mit denen ich gerne zusammenarbeite. Menschen, die mir vorgelebt haben und vorleben, dass es gut ist offen für Vieles zu sein. Für andere Perspektiven auf Dinge und Meinungen, für konstruktives Feedback, aber auch dafür, immer wieder aus der eigenen Komfortzone einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Auch wenn man also zum Beispiel seine geliebten Tools und Arbeitswerkzeuge im Arbeitsalltag hat, lohnt es sich Alternativen auszuprobieren. Mal, um einen anderen Blick auf etwas zu gewinnen. Mal, um perspektivisch auf sich dynamisch entwickelnde Arbeitsprozesse auch flexibel reagieren zu können und nicht zu sehr in den eigenen Gewohnheiten festzustecken.

Ich glaube, im Rahmen der HOOU fielen in der einen oder anderen gemeinsamen Projektrunde die Begriffe „Toolbox“ und „survival kit“. Zu meinem „survival kit“ zählen für mich neben einigen digitalen Werkzeugen die Kolleg:innen, mit denen man sich einfach mal gegenseitig Gedanken und Ideen zuwerfen kann, um voranzukommen. Dafür fand ich auch den HOOU-Hackerspace immer sehr schön.

Kannst du die beiden HOOU-Projekte in wenigen Worten beschreiben?

Florian: Ich versuche es: Türöffner, Vernetzung, Offener Blick und Reflexionswerkzeug.

Was ist dein Wunsch für die nächsten 10 Jahre HOOU@TUHH?

Florian: Ein jahresübergreifender Ideenaustausch mit allen ehemaligen HOOU-Projekten wäre schön!

Über Florian Hagen

Florian Hagen absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) und erwarb im Anschluss einen Bachelorabschluss im Bereich Bibliotheks- und Informationsmanagement. Darauf folgte ein Masterstudium in Information, Medien, Bibliothek (IMB). Sein Fokus liegt auf den Themen Open Access, Open Education und Literaturverwaltung. Zudem ist er aktuell für die Ausbildungskoordination an der TUB zuständig.

“OER” von Tomke Berning für die HOOU@HAW Hamburg (2022),

06.03.2025 | Ellen Pflaum

Das Recht auf Bildung: Ein Plädoyer für Open Educational Resources (OER)

Wir von der Hamburg Open Online University (HOOU) setzen uns mit Herzblut für Open Educational Resources, oder kurz: OER, ein. Wir sind davon überzeugt, dass diese eine Hilfe zur Lösung verschiedener Herausforderungen im Bildungsbereich darstellen. Dieser Artikel ist ein Plädoyer für OER. Wir zeigen Euch, warum unsere Welt OER braucht.

Als OER bezeichnen wir sämtliche Bildungsmaterialien und -inhalte, die frei nutzbar sind. Das heißt, dass sie legal und kostenfrei vervielfältigt, verwendet, verändert und verbreitet werden können.

Dies unterstützt die Öffnung der Bildung. Konkret heißt das, dass OER, einmal im Internet veröffentlicht, von allen Menschen auf der Welt frei genutzt werden können. So kann beispielsweise das Lernangebot Supporting Innovation Competences in Online Education weltweit Menschen Kenntnis vermitteln, was Innovationskompetenz ist und in welchen Bereichen sie diese stärken können, um den gesellschaftlichen und beruflichen Herausforderungen zu begegnen.

Damit kommen wir zu der Frage, wie OER Chancengerechtigkeit in der Bildung beitragen kann.

UNESCO: „Inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen“

Das Menschenrecht auf Bildung wurde 1948 in den Allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte festgelegt und durch verschiedene andere Dokumente konkretisiert. So hat die Bildungsagenda 2030 der UNESCO das folgende Ziel:

„Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern.“UNESCO, online in <a href=“HTTPS://WWW.UNESCO.DE/SITES/DEFAULT/FILES/2018-01/BILDUNGSAGENDA%202030_AKTIONSRAHMEN_KURZFASSUNG_DEUTSCHEVERSION_FINAL.PDF, CC-BY-ND“>Bildungsagenda 2030</a>

Es geht also nicht um ein (rein) altruistisches Postulat, sondern um die Realisierung eines definierten Rechts. Das Recht auf Bildung ist das vierte der 17 sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs) der UN (United Nations). Und dennoch: Weltweit und auch innerhalb der Länder gibt es nach wie vor eine große Ungleichheit in der Bildung. Der Zugang zu Bildung wird stark von Faktoren wie Herkunft, sozialem Status oder auch dem Geschlecht bestimmt. Neueste Untersuchungen ergaben übrigens, dass sich diese Ungleichheiten seit 2020 durch die Corona-Pandemie weiter verschärft haben.

Bei der HOOU wollen wir dazu beitragen, mit Hilfe von Offener Bildung und OER:

- Bildungsarmut zu durchbrechen

- Bildungschancen zu ermöglichen

- Bildung weltweit zu verbessern

- Zugänglichkeit von hochwertigen Bildungsmaterialien zu erhöhen.

Wie kann das Menschenrecht auf Bildung eingehalten werden?

Durch eine Öffnung der Bildung wird die Teilhabe aller an Bildung ermöglicht bzw. vereinfacht. Für Hochschulen bieten offene Bildungsressourcen eine Chance, sich zu öffnen und auch Menschen den Zugang zu ihren Lerninhalten ermöglichen, die nicht physisch präsent bei ihnen studieren.

Doch auch wer heute an einer Hochschule studiert, sieht sich häufig mit erheblichen Kosten für Lernmaterialien (oftmals Fachbücher) konfrontiert. Dieses Phänomen lässt sich in den USA in besonders ausgeprägter Form beobachten. Laut einer 2016 durchgeführten Studie (Florida Virtual Campus, 2016 Student Textbook and Course Material Survey haben 66,6 % der 22.000 befragten Studierenden das erforderliche Lehrbuch nicht gekauft, von denen 37,6 % eine schlechte Note erhielten und 19,8 % den Kurs nicht bestanden.

Um zu verdeutlichen, um welche Summen es sich hier handelt: In East Carolina wurden im Jahr 2018 die Lehrbuchkosten für Studierende im Grundstudium auf 1306 $ (entspricht umgerechnet ca. 1099,60 Euro) jährlich geschätzt. (Quelle: Thomas, W. J., & Bernhardt, B. R. (2018). Helping keep the costs of textbooks for students down: Two approaches. Technical Services Quarterly, 35(3), 257-268.)

Es zeigt sich schnell, welche Benachteiligungen finanziell und sozial schlechter gestellte Schüler*innen und Studierende erfahren. OER ermöglichen hingegen kostenfreien, niederschwelligen und lernendenorientierten und damit leichteren Zugang zu Bildung als klassische Lehr-/Lernmaterialien. Sie können Benachteiligungen dadurch leichter entgegenwirken.

„Der freie Zugang zu Bildungsressourcen im Internet wird immer mehr als Bedingung für nationale und globale gesellschaftliche Entwicklung erkannt“.Barbara Getto und Michael Kerres (<a href=“https://www.pedocs.de/volltexte/2018/15385/pdf/Ackeren_et_al_2018_Flexibles_Lernen_mit_digitalen_Medien.pdf#page=18″>2018</a>)

Stärkung der Zivilgesellschaft durch OER

Auf individueller Ebene fördert Bildung das selbstverantwortliche Handeln und das staatsbürgerliche Bewusstsein. OER bieten dafür einen Raum. Jenseits der formalen Bildung finden hier Themen eine Öffentlichkeit, die Faktenwissen und allgemeinbindende Themen abbilden.

Des Weiteren fördert die HOOU für die Zivilgesellschaft relevante und die Allgemeinbildung fördernde Projekte auch im wissenschaftlichen Kontext: z.B. zu den Themen psychische Erkrankungen bei Studierenden (z. B. „Studieren mit einer psychischen Erkrankung: geht das?“), Ernährung und Nachhaltigkeit (z. B. Nudging für mehr Gesundheit und Nachhaltigkeit oder zum Thema Diversität (z. B. „Diversify! – Diversitätsbewusste Mediengestaltung“).

Bildung lebt von der ständigen Veränderung

OER können zu einer offenen Lehr-/Lernkultur, zum lebenslangen Lernen und somit zu einer Verbesserung der Bildung beitragen. Offene Bildungsressourcen sind eng verzahnt mit dem Prozess der Digitalisierung der Bildung. Die Investition lohnt sich. Die positiven Aspekte – sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene – sind vielfältig und miteinander verzahnt.

Es bleibt noch immer viel zu tun in dem vergleichsweise jungen Feld der OER. OER passen manchmal nicht in unser Bild, das von klaren Strukturen und formaler Bildung geprägt ist, denn offene Bildungsressourcen leben von der ständigen Veränderung, dem ständigen Wandel und das ganz gezielt.

Sie bieten Möglichkeiten Wissen zu generieren, zu teilen, sich auszutauschen und alle Menschen können teilhaben. Mit Hilfe von OER ermöglichen wir neuartige Lernerlebnisse, kreatives Lernen und bieten so Raum zum Experimentieren und für Innovationen.

In unserer komplexen Welt mit ihren großen und dringenden Herausforderungen braucht es: Genau das!

Dieser Artikel ist eine gekürzte Version des Artikels „Ein Plädoyer für OER“ von Nina Anders und Martina Schradi, veröffentlicht unter CC BY 4.0 DE. Er wurde ursprünglich auf dem mittlerweile eingestellten Blog Lehre:digital der HOOU an der HAW Hamburg veröffentlicht.

Foto: Gerd Altmann / Pixabay

12.02.2025 | Meena Stavesand

"Wissenschaft lebt von Perspektivenvielfalt und Interdisziplinarität"

Prof. Dr. Maren Baumhauer ist seit Februar neues Mitglied im HOOU-Aufsichtsrat. Anlässlich des internationalen Tags der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft gibt sie Einblicke in die Zukunft des Wissenschaftssystems. Sie betont, dass echter Fortschritt nur durch fachübergreifende Zusammenarbeit und multiprofessionelle Teams entstehen kann.

Prof. Baumhauer setzt sich für transparente Bildungsangebote ein und macht mit innovativen Projekten wie dem „Navigator für KI-Einsteiger“ Wissenschaft für alle zugänglich. Dabei unterstreicht sie die Bedeutung einer offenen Wissenschaftskultur, die nicht nur den technologischen Fortschritt vorantreibt, sondern auch das gesellschaftliche Vertrauen in die Forschung stärkt.

Was macht Wissenschaft für unsere Gesellschaft so wertvoll und wie bereichert uns die Vielfalt der Perspektiven in der Forschung?

Prof. Dr. Maren Baumhauer: Meines Erachtens liegt gerade die Zukunft unseres Wissenschaftssystems in der Interdisziplinarität und einer Perspektivenverschränkung unterschiedlichster Forschungsansätze und -strategien begründet. Sicherlich ist der Aspekt der Selbstbehauptung und Anerkennung, gerade wenn es um das „eigene“ Gegenstandsinteresse einer Disziplin geht wichtig.

Ein „echter“ Fortschritt – im Sinne eines konkreten Mehrwerts für die Gesellschaft – lässt sich aus meiner Sicht aber nur mit einem „Blick über den eigenen Tellerrand“ und über die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams erzeugen. Wenn ich den Wert von Wissenschaft an bestimmten Kategorien festmachen müsste, würde ich vor allem den Erkenntnisgewinn, den technologischen Fortschritt und die Innovation, ihren kulturellen Beitrag und die Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie die offenen Bildungsmöglichkeiten für Individuen herausstellen.

Der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft (englisch: International Day of Women and Girls in Science) wird jedes Jahr am 11. Februar begangen und wurde erstmals 2016 offiziell gefeiert. Ausgerufen von den Vereinten Nationen, soll dieser Tag auf die nach wie vor bestehenden Ungleichheiten in wissenschaftlichen Disziplinen aufmerksam machen. Ziel ist es, die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik zu fördern. Gleichzeitig erinnert der Tag daran, dass Diversität und Chancengleichheit entscheidend sind, um Innovationen voranzutreiben und globale Herausforderungen zu meistern.

Wie können wir die Wissenschaftswelt offener und zukunftsfähiger gestalten?

Prof. Dr. Maren Baumhauer: Ein „offenes“ Konzept von Wissenschaft und Bildung hat aus meiner Sicht eine hohe Bedeutung für die Zusammenarbeit in Bildungsorganisationen und den Austausch von Wissen. Gemeinsam Wissensstrukturen zu erzeugen, zu teilen und voneinander zu profitieren ist für die kollektive und individuelle Kompetenzentwicklung im Kontext von Arbeit, Beruf und Bildung enorm wichtig.

Ein weiterer zentraler Punkt ist aus meiner Perspektive das gesellschaftliche Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Transparente Bildungsangebote und der freie Zugang zu wissenschaftlich basierten Bildungsmaterialien können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Genau diese Punkte sehe ich in den Bildungsinitiativen und offenen Lernangeboten der HOOU realisiert.

Ein aktuelles Beispiel ist der „Navigator für KI-Einsteiger“, den ich zusammen mit meinem Team konzipiert habe. Künstliche Intelligenz (KI) ist längst Teil unserer Bildungsrealität geworden. Unser Lernangebot richtet sich an alle Bildungsinteressierten und bietet neue Impulse, sich Schritt für Schritt dem Thema KI anzunähern, um ihre Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren.

Schritt für Schritt: Ein Navigator für KI-Einsteiger

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich inzwischen zu einem integralen Bestandteil unseres Alltags entwickelt. Mit innovativen KI-Tools wie ChatGPT, DALL-E oder Gemini ist es möglich, Texte zu erstellen, Bilder zu generieren, Musik zu komponieren und komplexe Probleme zu lösen.KI bietet zahlreiche Chancen, bringt jedoch auch Herausforderungen und Risiken mit sich. Daher ist es von Bedeutung, sich aktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um die Möglichkeiten und Grenzen dieser technischen Entwicklung zu verstehen.Unser Lernangebot zeigt dir einen Weg auf, wie du dich Schritt für Schritt mit dem Thema KI vertraut machen kannst.

Was hat in Ihnen die Begeisterung für die Wissenschaft geweckt und welchen Rat möchten Sie jungen Menschen geben, die eine wissenschaftliche Laufbahn erwägen?

Prof. Dr. Maren Baumhauer: Wissenschaftlich zu arbeiten bedeutet für mich absolute Freiheit und kreative Entfaltungsmöglichkeit im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Das ist eine großartige Chance, die das Wissenschaftssystem für junge Menschen bietet. Herausfordernder war und ist es, geeignete Rahmenbedingungen im Kontext andauernder Befristung zu schaffen, um weder Energie noch Muße für die wissenschaftlichen Qualifizierungsphasen zu verlieren.

Für die Bewältigung dieser Phasen bedarf es eines zielgerichteten Ressourceneinsatzes, um sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Absolut wichtig ist für mich darüber hinaus die Entwicklung von Ambiguitätskompetenz im Wissenschaftssystem, die sich auf den Umgang mit Unsicherheiten und auch Mehrdeutigkeiten bezieht. Eine offene Haltung im Umgang mit Widersprüchen, unterschiedlichen Perspektiven und Erklärungsansätzen ist dafür unerlässlich.

Über Prof. Dr. Maren Baumhauer

Prof. Dr. Maren Baumhauer ist Juniorprofessorin für Berufliche Bildung und Digitalisierung am Dekanat T (Technologie und Innovation in der Bildung) an der TU Hamburg. Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften (Dipl.-Päd.) an der Universität Trier mit den Nebenfächern Soziologie und Psychologie, Studienrichtung Weiterbildung, folgten Stationen als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universittät Trier und der Leibniz Universität Hannover.

Ihre Promotion legte Baumhauer in Berufspädagogik ab. Titel ihrer Dissertation: Berufsbezug und Wissenschaftsorientierung – Grundzüge einer Didaktik wissenschaftlich reflektierter (Berufs-)Praxis im Kontext der Hochschulweiterbildung. Seit 2023 forscht und lehrt sie an der TU Hamburg.

Bild: StockSnap / Pixabay

29.01.2025 | Meena Stavesand

Interkulturelle Kommunikation: Was einen Menschen prägt, beeinflusst seine Handlungen

Eine ausgestreckte Hand zum Gruß, aber das Gegenüber winkt nur kurz. Verwirrung auf beiden Seiten. Was passiert hier? Wie gehe ich mit der Situation um? Mit solchen Fragen befasst sich die interkulturelle Kommunikation. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und wie lässt sich der Umgang mit kulturellen Unterschieden lernen?

An der HAW Hamburg hat ein interdisziplinäres Team aus Expertinnen und Experten drei digitale Lerneinheiten entwickelt, sogenannte Eduboxes. Sie enthalten Lehr- und Lernmaterialien zu Themen der Interkulturellen Kommunikation, die digital verfügbar und flexibel einsetzbar sind. Diese Materialien sollen dabei unterstützen, Kompetenzen zu entwickeln um die Herausforderungen einer vernetzten und sich schnell verändernden Welt gut zu bewältigen und als Chance wahrnehmen zu können.

Im Interview erklärt Prof. Dr. Adelheid Iken, warum es bei der Interkulturellen Kommunikation nicht um pauschale Zuschreibungen wie „der Spanier“ oder „die Chinesin“ geht, sondern um individuelles, gegenseitiges Verständnis und dem Aushandeln gemeinsamer Handlungsroutinen. Und sie erläutert, wie interkulturelle Kompetenz dazu beitragen kann, die Herausforderungen von virtuellen internationalen Teams zu bewältigen.

Was ist interkulturelle Kommunikation?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Das Wort Kommunikation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Mitteilung, Austausch und Übertragung. Das „Inter“ steht für „zwischen“ – zwischen Menschen, zwischen Personen. Es geht also um Interaktionen in ganz unterschiedlichen Lebens-, Alltags- und Berufskontexten.

Die Kultur kommt als dritter Aspekt hinzu: Jeder wird durch die Zugehörigkeit zu ganz unterschiedlichen Gruppen und Lebenswelten geprägt. Da geht es beispielsweise um die die Familie, das Umfeld, in dem eine Person aufwächst, den Beruf und den Sportclub in dem jemand Mitglied ist. , Die Interkulturelle Kommunikation bezieht sich auf die Prozesse, die zwischen Personen stattfinden, die über unterschiedliche Gruppenzugehörigkeiten verfügen.

Uns geht es daher nicht um „den Griechen“ oder „den Spanier“, der sich in einer bestimmten Weise verhält – das wäre zu pauschalisierend und verallgemeinernd. In der Interaktion beschäftigen wir uns mit dem Individuum, mit der Person, die uns gegenübersitzt.

Oft gehen wir davon aus, dass unsere Art sich zu verhalten die richtige ist. In der Zusammenarbeit mit anderen merken wir dann: Es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Für den gemeinsamen Erfolg ist dann die Verständigung und das Aushandeln von wichtig.Prof. Dr. Adelheid Iken

Können Sie das anhand eines Beispiels aus dem Alltag erklären?

Prof. Dr. Adelheid Iken: An der Hochschule treffen sich zwei Menschen zum ersten Mal. Eine Person streckt die Hand zum Handschlag aus, die andere winkt nur kurz. Das sind zwei unterschiedliche Begrüßungsrituale, und das kann verwirren – besonders wenn man seit 20 Jahren an der Hochschule ist und eine bestimmte Form der Begrüßung gewohnt ist.

Eine solche Situation lässt sich schnell erklären und häufig auch klären. Hier fehlt offensichtlich das Verständnis darüber, was an der Hochschule als ‚normal‘ wahrgenommen wird und es gilt, eine gemeinsame Handlungsroutine zu entwickeln.

Komplexer wird es bei der Zusammenarbeit in interkulturellen Teams oder der Arbeit an gemeinsamen Projekten. Hier kann es Verwirrungen oder Irritationen geben, weil Teammitglieder ein unterschiedliches Verständnis von Zusammenarbeit haben, in der Art und Weise Kritik zu üben oder zu kommunizieren. Dann gilt es, innezuhalten, zu reflektieren, zu analysieren, Fragen zu stellen und offen für die Sichtweise des anderen zu sein.

Interkulturelle Kommunikation

...unterstützt Sie bei der Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen, die in einer Reihe von beruflichen, sozialen und Arbeitszusammenhängen benötigt werden.

Wie kann ich lernen, mit solchen Situationen umzugehen?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Es beginnt beispielsweise mit aktivem Zuhören und einem Perspektivwechsel. Man versetzt sich in die Situation des anderen und stellt Fragen. Das lässt sich lernen und wird ein Teil der eigenen Kompetenzen. Oft gehen wir davon aus, dass unsere Art sich zu verhalten die richtige ist. In der Zusammenarbeit mit anderen merken wir dann: Es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Für den gemeinsamen Erfolg ist dann die Verständigung und das Aushandeln von wichtig.

Um ein einfaches Beispiel zu nennen. Ein Mitglied im Team gibt seinen oder ihren Arbeitsbeitrag immer erst in letzter Minute ab, was mich aber nervös macht, weil ich gerne frühzeitig alle Unterlagen zusammen haben möchte.

Anstatt direkte Kritik zu üben, hilft es Fragen zu stellen und gegenseitige Erwartungen zu klären. Das hilft meistens schon, eine gemeinsame Lösung zu finden. In diesem Fall könnte es sein, dass beide ein unterschiedliches Verständnis von Deadlines und den Arbeitsprozessen haben um eine mögliche Erklärung zu nennen.

Um diese Fähigkeit zu schulen, gibt es ein Lernangebot, das sich mit der interkulturellen Kommunikation beschäftigt. Sie haben dafür etwas Besonderes konzipiert: die Edubox. Was ist das?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Edubox steht für Educational Boxes – virtuelle Boxen in denen Lehr- und Lernmaterialien zu finden sind die ganz unterschiedlich eingesetzt werden können und damit sowohl für Lernende als auch für Lehrende und Trainer genutzt werden können.

Die Box „Interkulturelle Kommunikation“ beispielsweise hat neun Lerneinheiten und es gibt sie auf Deutsch und auf Englisch. Sie enthält Texte, Fallbeispiele, Videos und Reflexionsfragen. Und es gibt die Möglichkeit, Learning Journals zu führen – eine Art Lerntagebuch, um das Erlernte zu dokumentieren.

Das Material der EduBox eignet sich für ein Selbststudium aber auch für den Unterricht als Flipped Classroom: Das Material wird vorab er- und bearbeitet. Im Unterricht folgen dann praktische Übungen.

Stell dir einen digitalen Werkzeugkasten fürs interkulturelle Lernen vor – das ist eine Edubox. Nach einer kurzen Einführung, die den Aufbau erklärt, geht es direkt los: Du findest eine übersichtliche Navigation durch alle Lerneinheiten. Jede Einheit verrät dir zu Beginn, was du dort lernen kannst. Dann folgt ein Mix aus Theorie, praktischen Beispielen, Übungen und Fragen zum Nachdenken. Das Besondere: Du entscheidest selbst, was dich interessiert. Kennst du ein Thema schon? Dann spring einfach zum nächsten. Am Ende jeder Einheit kannst du mit einer Übung testen, was hängen geblieben ist.

Welche weiteren Boxen gibt es?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Neben der EduBox zur interkulturellen Kommunikation gibt es eine EduBox, bei der das Thema der Zusammenarbeit in virtuellen interkulturellen Teams im Zentrum steht. Dabei geht es um die besonderen Herausforderungen virtueller Zusammenarbeit und wie ich es schaffe, aus einer heterogenen Gruppe von Personen ein hoch effizientes virtuelles Team zu entwickeln.

Bei Design Thinking handelt es sich um ein agiles Werkzeug und ein Ansatz zur Bewältigung komplexer Herausforderungen. Es hilft Teams, reale Herausforderungen anzugehen und schnell von Ideen zu potenziellen Lösungen zu gelangen. Wie man Design Thinking nutzen kann, ist Inhalt der dritten EduBox.

Design Thinking

Are you looking for creative solutions to a challenge you’re facing? If so, the EduBox “Design Thinking” is for you! It helps you practice virtual collaboration in diverse teams using a step-by-step approach to Design Thinking.

Wie groß ist das Team, das diese Boxen entwickelt?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Die Schreib-Teams umfassen meist fünf bis sechs Personen, beim Design Thinking waren es weniger. Unser interdisziplinäres Team besteht aus Expert:innen der Interkulturellen Kommunikation und des interkulturellen Managements, aber auch der Erwachsenenbildung und der Wirtschaftsinformatik, es sind Lehrende aus Hochschulen dabei, ebenso wie freie Trainer:innen und natürlich IT-Fachkräfte und Illustrator:innen.

Virtual Intercultural Teams

This course will help you identify and tackle the key challenges of working in virtual intercultural teams, while building the professional and social competencies needed to achieve higher performance as well as job satisfaction when working in virtual intercultural environments.

Wird es noch eine vierte Box geben oder was ist geplant?

Prof. Dr. Adelheid Iken: Eine vierte EduBox ist zurzeit nicht geplant, aber wir verstehen unsere Arbeit als fortlaufenden Prozess. Das digitale Format ermöglicht es uns, Feedback einzuarbeiten und die Inhalte weiterzuentwickeln. Zwischen der ersten und zweiten Version der Box Interkulturelle Kommunikation haben wir beispielsweise unser Kommunikationsmodell überarbeitet. Und wir haben für alle drei Boxen ein Trainerhandbuch entwickelt.

Im Augenblick ist es uns wichtig, unsere Boxen bekannter zu machen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, alle EduBoxen in englischer Sprache zur Verfügung zu stellen, weil wir Interessierte weltweit ansprechen wollen und den globalen Austausch ermöglichen möchten Daran arbeiten wir.

Über Prof. Dr. Adelheid Iken

Studium an der Universität Hamburg und an der London School of Oriental and African Studies (Ethnologie, Soziologie, Politische Wissenschaften und Amharisch). Anschließend Ausbildung zur Landwirtin.

10-jährige Berufs- und Forschungstätigkeit insbesondere in Ländern Afrikas (u.a. Äthiopien, Sudan, Namibia) und in der Mongolei.

Dissertation über frauenzentrierte Haushalte in Südnamibia (Women-headed Households in Southern Namibia: Causes, Patterns and Consequences).

Von 2002 bis 2023 Professorin für Interkulturelle Kommunikation an der HAW Hamburg

Zum Reinhören

Wenn du gerne Podcasts hörst, haben wir zu dem Thema noch drei Episoden für dich – zu interkultureller Kommunikation, zu interkulturellen virtuellen Teams und zu Design Thinking.

On the benefits of using Design Thinking

In this episode Christian Friedrich will be talking to Erik Schumb, an expert agile coach with years of experience in Design Thinking, about the benefits of using Design Thinking.

Intercultural Communication with Rüdiger Weißbach

In this episode Christian Friedrich will be talking to Rüdiger Weißbach, Professor at the Hamburg University of Applied Sciences, about Meeting the challenges of virtual intercultural teams.

Intercultural Communication with Anna Volquardsen

In this episode Christian Friedrich will be talking to Anna Volquardsen, founder of DEARWORK on the current relevance of Intercultural Communication.

Bild: sasint / Pixabay

24.01.2025 | Meena Stavesand

Wissen als Schlüssel: Wie lebenslanges Lernen unsere Welt verändert

Der demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Angesichts einer alternden Bevölkerung, einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft und der rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt gewinnt das Konzept des lebenslangen Lernens zunehmend an Bedeutung. Anlässlich des internationalen Welttages der Bildung (24. Januar) zeigen wir, wie wir, die Hamburg Open Online University als Wissensplattform, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Für uns spielt lebenslanges Lernen eine Schlüsselrolle bei der Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen, bei der Sicherung von Arbeitsplätzen in Zeiten des technologischen Wandels und bei der Förderung des Zusammenhalts zwischen Jung und Alt.

In einer Welt, in der sich Berufe und Qualifikationen ständig verändern, müssen Menschen bereit sein, ihr Wissen stetig zu erweitern. Um das zu ermöglichen und zu fördern, braucht es faktenbasierte und qualitativ wie didaktisch erstklassige Bildungsangebote für alle. Der Zugang dazu muss niederschwellig und barrierearm sein.

Unterstützung für Menschen in jeder Lebensphase

Plattformen wie die HOOU als Verbundeinrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hamburger Hochschulen (HAW Hamburg, TU Hamburg, Hochschule für Musik und Theater, Hochschule für Bildende Künste), der Multimedia Kontor Hamburg gGmbH und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf arbeiten daran und unterstützen Menschen in jeder Lebensphase mit ihren fundierten Wissensangeboten. Drei Gedanken dazu.

1. Fit für die Zukunft: Warum lebenslanges Lernen in der Arbeitswelt unverzichtbar ist

In einer alternden Gesellschaft, in der die Menschen länger im Erwerbsleben stehen, wird lebenslanges Lernen zu einer zentralen Voraussetzung, um berufliche Chancen zu sichern und den technologischen Wandel zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich an neue Anforderungen anpassen müssen, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.

Wir bieten als Plattform kostenlose, flexible und niederschwellige Weiterbildungsmöglichkeiten, die es Menschen (auch im Alter) ermöglichen, neue berufliche Kompetenzen zu erwerben. Durch die flexiblen Online-Formate können Interessierte die Lerninhalte auch mit begrenztem Zeitbudget – ob berufstätig oder in der Familienphase – nutzen.

Dies dient nicht nur der individuellen beruflichen Entwicklung, sondern wirkt auch dem durch den demografischen Wandel verschärften Fachkräftemangel entgegen.

2. Bildung für alle Lebensphasen: Persönliche Entwicklung durch lebenslanges Lernen

Lebenslanges Lernen unterstützt die persönliche Entwicklung in allen Lebensphasen – von der Jugend bis ins hohe Alter. Es ermöglicht jungen Menschen, ihre Bildung über die traditionellen schulischen und universitären Bildungswege hinaus zu erweitern, und älteren Menschen, neuen Interessen nachzugehen oder vorhandene Fähigkeiten auszubauen.

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist dies wichtig, da der Dialog zwischen den Generationen und der gegenseitige Wissenstransfer gestärkt werden. Wir fördern diesen generationsübergreifenden Austausch, indem wir Menschen den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglichen.

3. KI und Automatisierung: Warum technologische Bildung jetzt wichtig ist

Mit dem technologischen Wandel durch künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung sind viele Berufe im Umbruch. Dies betrifft sowohl junge Menschen, die in eine sich wandelnde Arbeitswelt eintreten, als auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich an diese Veränderungen anpassen müssen. Wir bieten daher Lerninhalte, die Menschen jeden Alters darauf vorbereiten, die neuen technologischen Anforderungen zu bewältigen.

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist es wichtig, sich frühzeitig auf die digitale Zukunft vorzubereiten, während ältere Erwachsene durch die Plattform die Möglichkeit haben, sich neue berufliche Fähigkeiten anzueignen und ihre Karrierechancen zu sichern.

Fazit: Lebenslanges Lernen für eine erfolgreiche Zukunft im demografischen Wandel

Diese drei Gedanken zeigen, dass lebenslanges Lernen mehr ist als persönliche Entwicklung. Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Eine alternde Bevölkerung, zunehmende Diversität und technologische Umbrüche machen es erforderlich, dass Menschen ihre Kompetenzen kontinuierlich erweitern und sich an neue Herausforderungen anpassen.

Bildungsplattformen wie wir bieten die notwendige Infrastruktur, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Wir ermöglichen den Zugang zu Bildung für alle Altersgruppen, fördern den Austausch zwischen den Generationen und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nur durch eine breite Verankerung des lebenslangen Lernens kann eine zukunftsfähige Gesellschaft entstehen, die Jung und Alt in den Transformationsprozess integriert und eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft sichert.

Das könnte dich interessieren:

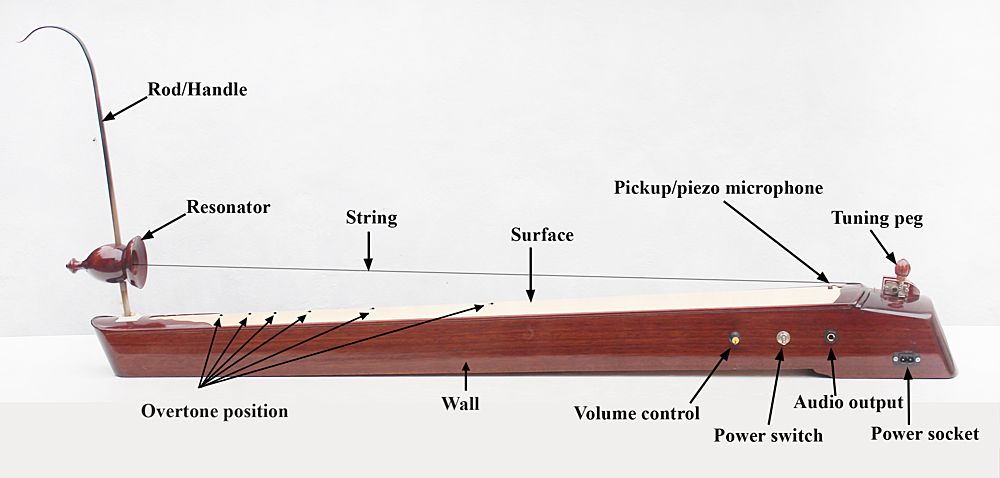

So sieht eine Dan Bau aus.

06.01.2025 | Katrin Schröder

Dan Bau: Ein Instrument aus Vietnam mit nur einer Saite, aber faszinierendem Klang

Dass die Lernangebote der HOOU vielfältig sind, wird spätestens bei einem Blick auf das folgende, englischsprachige Lernangebot klar: „Learning Dan Bau“. Und nein, hier wird nichts gebaut, sondern eine Einführung in das Spielen des wohl bedeutendsten Musikinstruments Vietnams gegeben.

Tam Thi Pham ist Multimedia-Komponistin und hat sich mit einem spannenden vietnamesischen Instrument auseinandergesetzt. Die Dan Bau hat nur eine Saite, erzeugt aber dennoch vielfältige Töne. In unserem Artikel erklären wir, wie die Dan Bau aufgebaut ist und wie man sie spielt. Außerdem führen wir dich zu einer Playlist, die den einzigartigen Klang verdeutlicht. Reinhören lohnt sich!

Erinnert an einen Kürbis

Die Dan Bau (auf Vietnamesisch: Đàn bầu) misst insgesamt rund einen Meter und wird meist aus Holz gefertigt. In selteneren Fällen besteht das Instrument aus Bambus. Die Form erinnert ein wenig an einen langen Kürbis. Manche Instrumente sind zudem mit Blumen und traditionellen Mustern verziert. Charakteristisch für das Aussehen der Dan Bau ist auch der Stab, der sich seitlich am Instrument befindet. Er hat einen maßgeblichen Einfluss auf die erzeugte Melodie. Dazu aber später mehr.

Mit Dozentin Ngo Tra My die Dan Bau kennen lernen

Tam Thi Pham, Studentin für Multimedia Composition an der Hochschule für Musik und Theater (HfMT), leitet das von ihr initiierte Lernangebot über die Dan Bau. Gemeinsam mit HOOU@HfMT-Projektkoordinator Goran Lazarevic übersetzte sie bisher unbekannte Fachbegriffe aus dem vietnamesischen ins Englische. Mit ihrer Arbeit leisten sie einen wichtigen Teil für eine sichtbarere vietnamesische Kultur und ermöglichen damit allen Interessierten einen leichteren Zugang zu einem faszinierendem Instrument.

Momentan enthält das Lernangebot sechs verschiedene Videoeinheiten. In diesen Einheiten führt uns Ngo Tra My, Dozentin an der Vietnam Academy of Music, an die grundlegenden Techniken und Besonderheiten des Instruments heran. Als erstes erfahren wir, dass man Dan Bau in drei unterschiedlichen Positionen spielen kann: Im Stehen, Sitzen oder auf dem Boden hockend. Vor dem Spielen müssen wir die Saite zunächst auf ein „C“ stimmen. DIE Saite? Richtig – die Dan Bau hat nur eine Saite. Doch eintönig klingt das Instrument nicht. Die Saitenspannung verändert man durch das Bewegen eines elastischen Stabes, den man mit der linken Hand bedient. Im Zusammenspiel mit der Zupfposition können wir so die Tonhöhe verändern und sehr unterschiedliche, gleitende Töne erzeugen. Zum Zupfen der Saite nutzt man, ähnlich wie bei einer Gitarre, eine Art Plektron – ein zurechtgeschnittenes Stück Hartholz.

Der Ton macht die Musik

Anders als einige andere Saiteninstrumente hat die Dan Bau kein Griffbrett, an dem sich die Spielenden orientieren können, um die richtigen Töne zu treffen. Zudem verändert die Handgröße die Abstände auf der Saite. Ngo Tra My empfiehlt deshalb, dass sich jede*r Spieler*in vor dem Spielen die sechs wichtigsten Handpositionen auf dem Instrument markieren sollte. Daraus ergibt sich auch schon eine erste gute Übung: Die Grundtöne treffen und damit eine kleine Melodie erzeugen. Vier verschiedene Aufgaben stehen in dem Lernangebot dafür bereit.

Vielfältige Klänge durch veränderte Spannung

Wenn die Grundtöne einmal sitzen, gilt es, den Stab richtig einzusetzen. Aber Vorsicht! Hier braucht es Gefühl, denn biegt man den Stab etwas zu sehr, dann kann die Saite reißen. In einem angenehmen Erklärtempo zeigt uns Ngo Tra My in den folgenden Videoeinheiten, wie vielfältig die Dan Bau klingen kann und welche Techniken wichtig sind. Hilfreich sind dabei auch die eingeblendeten Noten, die das Gespielte visualisieren. Wenn man alle sechs Videolektionen durcharbeitet und die dazugehörigen Übungen beachtet, dann hat man am Ende des Kurses einen schönen Einblick in das Spielen eines faszinierenden Instruments gewonnen.

Es braucht keine Vorkenntnisse, um das Instrument zu verstehen

„Learning Dan Bau“ ist ein interessantes Lernangebot für alle Musikbegeisterten, die Lust haben, sich an ungewohnten Klängen zu versuchen. Die Erklärvideos sind in einem guten Tempo gehalten und holen auch Interessierte ohne Vorkenntnisse ab. Hilfreich ist es, Noten lesen zu können, und wichtig ist es auch, den Erklärungen mit englischen Untertiteln folgen zu können. Zudem sollte man natürlich eine Dan Bau zur Verfügung haben, um das Spielen auch praktisch üben zu können. Wer also Lust darauf hat in eine andere Kultur einzutauchen – denn Musik ist ein wunderbarer Ausgangspunkt, um die vietnamesische Kultur kennen zu lernen – dem sei das Lernangebot „Learning Dan Bau“ ans Herz gelegt.

Playlist: Lausche der Musik

Mit dem Lernangebot zu diesem spannenden Instrument möchten wir auch verschiedene vietnamesische Volkslieder und traditionelle Lieder vorstellen, damit du dich mit der vietnamesischen Musik vertraut machen kannst. Das Anhören der Musik wird dir helfen, das Dan Bau besser zu verstehen und eventuell auch selbst zu spielen.

Das Lied „Con duyen“ (übersetzt: Der Faden des Schicksals ist noch hier) ist ein Quan Ho-Volkslied aus Bac Ninh, einer Region in Nordvietnam. In dem Song geht es um Verliebte, die sich auffordern, die Chance zu ergreifen und um ihre Hand anzuhalten und die Jugend nicht unbemerkt an sich vorüberziehen zu lassen. Die Musik ist charmant, jugendlich und fröhlich. Es wird gespielt von Ngo Tra My.

Hier geht es zu weiteren Liedern in der Playlist.

Bild: Joshua Rawson-Harris

27.12.2024 | Meena Stavesand

Nudging: Wie kleine Schubser im Supermarkt zu gesunder Ernährung führen können

Gesunde Ernährung beginnt oft mit kleinen Entscheidungen – doch was wäre, wenn uns diese Entscheidungen leichter gemacht würden? Dank Nudging, einem cleveren Konzept der Verhaltensökonomie, werden wir beispielsweise im Supermarkt subtil zu besseren Lebensmitteln „geschubst“. Erfahre, wie diese unsichtbaren Anstupser funktionieren und wie sie dir helfen können, gesündere Entscheidungen zu treffen – ganz ohne Zwang!

Stell dir vor, du gehst hungrig in den Supermarkt. Du schlenderst durch die Gänge, die Farben und Formen der verpackten Lebensmittel blitzen dir entgegen. Der Arbeitstag war lang und jetzt ist es ja auch schon fast Abend, heißt also: Du hast eigentlich keine Lust, aufwendig den Kochlöffel zu schwingen. Was tun?

Deine Hand wandert in Richtung Tiefkühlpizza – doch halt! Direkt hinter der Tiefkühltruhe steht in Augenhöhe ein schön arrangiertes Regal mit frischen Salaten. Der bunte Mix aus grünen Blättern, roten Tomaten und gelber Paprika sieht plötzlich doch recht verlockend aus. Du nimmst den Salat in die Hand und legst die Pizza wieder weg. Ein kleiner Anstupser – ein Nudge, wenn man so will – hat deine Entscheidung beeinflusst, ohne dass dir jemand gesagt hat, was du zu tun hast.

Trotz Schubser hast du immer die freie Wahl

Genau darum geht es beim Nudging. Es ist eine Art, das Verhalten von uns Konsumentinnen und Konsumenten sanft zu lenken, ohne die Wahlfreiheit zu nehmen. Du hast dich für die gesündere Option entschieden, weil sie passend präsentiert wurde: Sie war nicht nur leicht zugänglich, sondern sah auch noch ansprechend aus. Dabei hast du gar nicht gemerkt, dass du „gestupst“ wurdest – und genau das macht Nudging so spannend.