Schlagwort: Gesundheit

Bild: Sasun Bughdaryan/Unsplash

28.02.2026 | Meena Stavesand

Im Labyrinth der Symptome: Facharzt spricht über langen Weg zur Diagnose bei seltenen Erkrankungen

Anlässlich des internationalen Tages seltener Erkrankungen am 28. Februar (in Schaltjahren am 29. Februar) sprechen wir mit dem Oberarzt Dr. Fabian Braun vom UKE über die Thematik und wie viele Menschen betroffen sind. Es sind mehr als gedacht.

Dr. Fabian Braun ist Internist und unter anderem Oberarzt im Martin Zeitz Centrum für Seltene Erkrankungen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Im Interview erläutert er, wie oft so genannte seltene Erkrankungen wirklich vorkommen, wie die Suche nach der richtigen Diagnose und der passenden Therapie aussieht und an welche Patientin er sich wohl sein Leben lang erinnern wird. In diesem Lernangebot des UKE werden seltene Erkrankungen im Detail erläutert.

Seltene Erkrankungen.Online.Verstehen.

Die Symptome einer seltenen Erkrankung sind in der Regel sehr komplex. Deshalb ist es oft nicht leicht, sofort die Ursache zu finden. Oft fehlt jedoch der Zugang zu verlässlichen Informationen bezüglich Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Dr. Braun, was definiert eine Krankheit als „selten“ und wie viele Menschen sind weltweit und in Deutschland davon betroffen?

Dr. Fabian Braun: Die Definition ist rein statistischer Natur im Moment. Das heißt: Wenn eine Erkrankung seltener oder gleich 1 auf 2000 Personen auftritt, sprechen wir von einer seltenen Erkrankung. Damit haben wir in Deutschland etwa zwischen vier und fünf Millionen Betroffene. Daran merkt man auch, dass seltene Erkrankungen gar nicht so selten vorkommen, wenn wir alle Fälle zusammennehmen, sondern wir viele Patientinnen und Patienten deutschlandweit haben, die an individuellen seltenen Erkrankungen leiden.

In der EU sind es circa 30 Millionen Betroffene, weltweit gehen wir von über 300 Millionen Menschen aus. Es gibt auch regionale Unterschiede bezüglich der Häufigkeit bestimmter Erkrankungen, die in unseren Breitengraden beispielsweise als selten anzusehen sind, während sie in anderen Teilen der Welt häufiger vorkommen. Aber man merkt an diesen Zahlen, dass das Gebiet der seltenen Erkrankungen ein großes sozialmedizinisches Problem darstellt

Können Sie das in Relation setzen zu einer „Volkskrankheit“ wie Diabetes mellitus?

Dr. Braun: Insbesondere Diabetes mellitus des Typs 2 ist in Deutschland weit verbreitet. Wir bewegen uns hier in einem Bereich von fast 10 Prozent, also 1 auf 10 Betroffene.

Für Krankheiten wie Diabetes mellitus gibt es durch die Häufigkeit eine große Studienlage. Das ist bei seltenen Erkrankungen nicht der Fall. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus?

Dr. Fabian Braun: Die Diagnose ist das erste Problem. Denn wir arbeiten im medizinischen System nach dem Motto: Häufig ist es häufig, selten ist es selten. Das klingt furchtbar trivial, aber dementsprechend hat man die meisten Berührungspunkte und auch die größte Erfahrung mit häufigeren Krankheitsbildern. Das ist dann noch einmal abhängig davon, wo man als Medizinerin oder Mediziner tätig ist. Die Allgemeinmedizinerin in der Stadt beispielsweise wird natürlich viel öfter Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Bluthochdruck oder Diabetes sehen als beispielsweise die Nephrologin bei uns in der Uniklinik, die sich dann in manchen Fällen mit seltenen Nierenerkrankungen auseinandersetzen muss.

Generell kommt bei der Diagnostik die Problematik hinzu, dass man als Arzt oder Ärztin erst einmal daran denken muss, dass es eine seltene Erkrankung sein könnte, da ein Großteil dieser mit sehr gängigen Symptomen auftritt. Es sind selten Blickdiagnosen – diese gibt es vor allem bei Betroffenen im Kindesalter. Manche Symptome demaskieren sich allerdings auch erst nach der Adoleszenz (also im Erwachsenenalter) und treten dann mit Symptomen auf, die wir bei vielen häufigen Erkrankungen sehen. Das macht eine Diagnose schwieriger.

Wenn man auf dem richtigen Weg ist, sind wir in der Diagnostik zum Glück ein großes Stück weitergekommen. Das fängt bei metabolischen Untersuchungen an, die wir aus dem Blut direkt testen können, sprich, ob bestimmte Abbauprodukte zum Beispiel nicht vernünftig ausgeschieden werden können, und geht weiter bis wirklich tiefste genetische Diagnostik, die wir mittlerweile mit vertretbaren Kosten durchführen können. Das führt dazu, dass die Gruppe der seltenen Erkrankungen anwächst. Therapie und die Erfahrungen mit Therapie sind dann der Anschlusspunkt. Wenn es nur sechs Fälle weltweit gibt, kann man nicht von statistischen Verläufen sprechen, sondern ist wirklich in einem Extrembereich, in dem man auf seine Expertise, aber auch auf das eigene medizinische Gefühl angewiesen ist.

Eine weitere Herausforderung war früher, dass die Entwicklung von Medikamenten für seltene Erkrankungen lange für die Pharmafirmen nicht rentabel gewesen ist. Das hat sich mittlerweile geändert. Allerdings stellt dies auch das Gesundheitssystem vor Herausforderungen, weil wir hier von Therapiekosten sprechen, die schnell eine halbe Million Euro pro Jahr betragen können.

Wie läuft das meistens ab? Mir geht es nicht gut und ich überlege, zum Arzt zu gehen. Der erste Weg führt mich dann zu meinem Hausarzt. Was passiert danach?

Dr. Fabian Braun: Es gibt unterschiedliche Wege, wie Sie schlussendlich zu uns finden. Wenn Ihre hausärztliche Praxis schon Hinweise findet, dass ein bestimmtes Organsystem betroffen ist – und nur das –, dann haben Sie die Möglichkeit, zu einem Facharzt oder einer Fachärztin für dieses Organ zu gehen. Diese Facharztpraxis entscheidet dann nach weiteren Untersuchungen, ob es noch intensivere Expertenmeinungen braucht und involviert uns als Centrum für seltene Erkrankungen oder direkt eine Spezialambulanz oder -abteilung im UKE. Sobald es mehrere Organsysteme trifft, kann dieser Weg schwieriger werden, weil es dann häufig unterschiedliche Befunde gibt, die teilweise nicht alle dramatisch beziehungsweise noch in der Anfangsphase sind, sich aber häufen. Und wenn tatsächlich der Verdacht auf eine seltene Erkrankung besteht, die aber nicht genau zu fassen ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie bei uns im Zentrum für seltene Erkrankungen des UKE vorgestellt werden. Davon gibt es in Deutschland über 30.

Meistens erhalten wir ein zweiseitiges Dokument, indem die hausärztliche oder fachärztliche Praxis die Hauptsymptome erläutert. Wir erfassen das und versuchen, weiterzuhelfen. Im Zweifelsfall lassen wir uns die Akte schicken, die auch hunderte Seiten stark sein kann. In einem Extremfall hatte eine Patientin zwei Aktenschränke mit Befunden zu Hause stehen, das können wir nicht durcharbeiten, da sind wir auf die Mithilfe der behandelnden Praxen angewiesen.

Wie geht es weiter, wenn Sie die wichtigsten Informationen vorliegen haben?

Dr. Fabian Braun: Liegen die wichtigsten Informationen vor, diskutieren wir das interdisziplinär im Gremium. Darin sitzen Spezialistinnen und Spezialisten aus der Humangenetik, aus der Gastroenterologie, Neurologie, Psychosomatik und Nephrologie. Wenn Kinder betroffen sind, holen wir uns die Pädiatrie hinzu. Wir konsultieren bei Bedarf auch andere UKE interne Kliniken, z.B. die Kardiologie. Manchmal ergibt es das Krankheitsbild, dass wir Betroffene direkt in die spezialisierten Zentren schicken können. Doch manchmal ist der Befund unklar und wir führen zum Beispiel selbst eine genetische Diagnostik durch. Sobald wir Anhaltspunkte haben, können wir die Betroffenen an die Spezialambulanzen vermitteln. Das ist unser Job: den Patientinnen und Patienten schnell helfen, indem wir sie an die Expertinnen und Experten verweisen.

Ihr Beispiel mit der Schrankwand ist eindrücklich. Der Leidensweg für die Betroffenen ist oftmals sehr lang ist, richtig?

Dr. Fabian Braun: Ja. Durchschnittlich kann man sagen, dass es fünf Jahre dauert, bis eine seltene Erkrankung diagnostiziert ist. Und bei diesem Durchschnittswert muss man bedenken, dass er viele Kinder inkludiert, die sehr früh diagnostiziert werden. Das heißt im Umkehrschluss, die Zeitspanne reicht von ein paar Wochen bis hin zu Jahrzehnten.

Können Sie ein Beispiel für eine seltene Krankheit geben?

Dr. Fabian Braun: Da möchte ich ein Beispiel aus meinem Forschungsgebiet der Nephrologie, also der Nierenheilkunde, anführen. Das ist der Morbus Fabry, eine seltene Stoffwechselerkrankung, die genetisch vererbt wird. Das Problem ist ein sehr diffuses Krankheitsbild. Es fängt meistens im Kindesalter mit Schmerzen in den Händen und Füßen und mit Bauchschmerzen und Verdauungsauffälligkeiten an. Und da werden die meisten schon denken: Ja, Kinder haben mal Bauchschmerzen, Verstopfung oder Durchfall. Das macht es ganz schwierig, schon in diesem Stadium die Krankheit zu diagnostizieren.

Im weiteren Verlauf kommt es zu Hautveränderungen, die auftreten können, aber auch nicht übermäßig sein müssen. Die Schmerzen an den Händen und Füßen, die sich vor allem bei Hitze und Kälte verstärken können, nehmen irgendwann ab, weil die Nervenzellen kaputt gehen. Danach kommt es zu stärkeren Organbeteiligungen. Es kommt zu einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion, es kommt zu einer Beeinträchtigung des Herzens, es kommt zu frühen Schlaganfällen. Vor 23 Jahren hatten wir dafür wenig Therapien, was zu einer deutlich verkürzten Lebenserwartung geführt hat. Das hat sich glücklicherweise geändert. Aber Morbus Fabry ist ein typisches Beispiel, das vor allem früher, als es noch sehr wenige Fälle gab und die Studienlage dünn war, eine Diagnostik aufgrund des diffusen Krankheitsbildes und damit auch die Therapie schwierig waren.

Können Sie über einen besonders bemerkenswerten Fall in Ihrer Karriere berichten, bei dem die Behandlung erfolgreich war?

Dr. Fabian Braun: Ja, das ist tatsächlich die erste Patientin gewesen, die ich jemals ärztlich betreut habe. Die allererste Patientin, die ich aufgenommen habe, als ich in Köln meine Ausbildung in innerer Medizin und Nephrologie begonnen habe. Sie hatte ein seltenes Krankheitsbild, eine sogenannte TTP (thrombotisch thrombozytopene Purpura): Bei ihr kam es zu einem Verbrauch der Blutplättchen und gleichzeitig zu einer Zerstörung der roten Blutkörperchen, was unter anderem die Nieren beeinträchtigte. Wir haben die Patientin dann entsprechend behandelt, worauf ich jetzt nicht im Detail eingehe.

Dieses Krankheitsbild besserte sich zwar, aber die Frau entwickelte eine schwere Darmerkrankung mit einer granulomatösen Entzündung in den Dünndarmbereichen, die wir nicht verstanden haben. Sie konnte Nahrung nicht mehr vernünftig aufnehmen und musste lange über die Vene ernährt werden. Ich war ein halbes Jahr auf der Station tätig. Die Patientin war die ganze Zeit da und wurde von mir betreut. Durch weitere Proben und Test hatten wir dann den Verdacht, dass es eine Erkrankung sein könnte, die bisher erst fünfmal weltweit beschrieben worden ist. Wir bewegen uns hier in dem extrem seltenen Bereich. Die Diagnose lautete dann: ideopathische nicht-granulomatöse ulzerative Jejunoileitis.

Konnten Sie der Patientin helfen?

Dr. Fabian Braun: Ja, ich habe ihr an meinem letzten Tag, bevor ich in meiner Ausbildung weiter rotiert bin, ein Medikament verabreicht, das zu den Immunsuppressiva oder den Immunmodulatoren zählt. Das war meine letzte gute Tat, die ich an der Patientin vollbringen konnte, denn danach hat sich das Krankheitsbild tatsächlich gebessert. Ich habe im Vorfeld des Interviews noch einmal bei den Kolleginnen und Kollegen in Köln nachgefragt, ob sie damit auch weiterhin beschwerdefrei ist. Ist sie. Sie bekommt das Medikament regelmäßig. Also, das ist ein Fall, der mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten wird. Sie ist, soweit ich das überblicken kann, bisher die einzige Patientin, die weltweit jemals die Kombination dieser beiden Krankheitsbilder hatte.

Bei solch seltenen Fällen hilft Aufklärung – unter Medizinerinnen und Medizinern, aber auch in der Bevölkerung. Was können wir in der Gesellschaft tun, um das Bewusstsein für seltene Krankheiten zu erhöhen?

Dr. Fabian Braun: Ja, Aufklärung ist sehr wichtig. Also auch das, was wir mit diesem Interview tun, ist genau das Richtige. Ich fasse das mit dem Wort Awareness zusammen – meine damit aber weniger die Patientinnen und Patienten, sondern mehr das medizinische Fachpersonal, die Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Pflegerinnen und Pfleger. Wir arbeiten immer im Team und besprechen uns. Da ist es hilfreich, wenn beispielsweise jemand gerade eine Fortbildung zu Morbus Fabry durchlaufen hat, von neusten Erkenntnissen weiß und diese in die Diagnostik einbringt. Dann können wir testen und den Betroffenen schneller helfen. Betroffene selbst sollten bei Beschwerden nicht zu lange warten, sondern die Hausarztpraxis aufsuchen – oder im schlimmsten Fall natürlich die Notfallambulanzen.

Über Dr. Fabian Braun

Dr. Fabian Braun ist Facharzt für Innere Medizin und geschäftsführender Oberarzt der III. Medizinischen Klinik sowie klinischer Leiter für Innere Medizin des Martin Zeitz Centrums für Seltene Erkrankungen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Als Mitarbeiter der Ambulanz für genetische Nierenerkrankungen beschäftigt er sich seit Jahren klinisch mit seltenen renalen Erkrankungen und ist der Hauptansprechpartner für Fabry Patient:innen mit Nierenbeteiligung am UKE. Wissenschaftlich adressiert seine Arbeitsgruppe die intrazelluläre Signaltransduktion mittels Extrazellularvesikeln in seltenen Nierenerkanungen wie der fokal segmentalen Glomerulosklerose, membranösen Nephropathie und rapid progredienten Glomerulonephritis. Seit seiner Promotion an der Universität zu Köln beschäftigt er sich mit der molekularen Pathologie der Podozytopathie im Rahmen des Morbus Fabry mit dem stetigen Bestreben neuartige und informative in vitro und in vivo Systeme zu entwickeln. Mit seinem Wechsel nach Hamburg konnte er vor allem die Techniken des in vitro Disease Modelling von Morbus Fabry mittels induzierten pluripotenten Stammzellen und Organoidsystemen weiter vorantreiben und einen speziellen Fokus auf Substrat-unabhängige Krankheitsmechanismen legen. Während der COVID-19-Pandemie trug Dr. Braun darüber hinaus wesentliche Anteile zu den Studien zum Multiorgantropismus von SARS-CoV-2 und dessen Auswirkungen auf die Niere und Leber bei.

Mehr zu Seltenen Erkrankungen

Das UKE hat auf seiner Webseite noch weitere Informationen zu Erkrankungen, die nur sehr selten auftreten. Unter hoou-uke.de gibt es auch Wissenswertes über gesellschaftlich sehr relevante Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder Herzinsuffizienz.

28.01.2026 | Dorothee Schielein

good soil, good future – Podcast

Boden und Wasser hängen enger zusammen, als viele denken. Kann der Boden Wasser und Nährstoffe gut aufnehmen, bleiben sie im natürlichen Kreislauf. Ist er jedoch geschwächt, werden Stoffe ausgewaschen und gelangen in Flüsse, Seen oder ins Grundwasser. Besonders Rückstände aus Düngemitteln wie Nitrat können dort Umwelt, Tiere und auch uns Menschen belasten. Im „Wissenschaft kurz erklärt”-Podcast „Guter Boden, gutes Wasser” bekommst du einen verständlichen Überblick über diese Zusammenhänge. In einem Gespräch mit zwei Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis erfährst du, warum Böden in gutem Zustand die Grundlage für sauberes Trinkwasser sind – und welche einfachen Schritte du selbst im Alltag gehen kannst, um Boden und Wasser zu schützen.

26.01.2026 | Dorothee Schielein

News-Life-Balance: Wie wir informiert bleiben, ohne auszubrennen

Warum Nachrichtenvermeidung entsteht und welche Wege aus der Überforderung führen.

Negative Schlagzeilen, ein endloser News-Stream und Krisen im Dauerlauf: Viele Menschen fühlen sich von Nachrichten überfordert. Der Podcast zum Lernangebot »News-Life-Balance« der Hamburg Open Online Universität erklärt anhand aktueller Forschung, warum Nachrichtenvermeidung entsteht, welche Rolle der Journalismus dabei spielt und wie bewusster Konsum sowie konstruktive Ansätze wieder zu Orientierung führen. Mit Prof. Christopher Buschow und Anke Gehrmann von der Hamburg Media School.

14.10.2025 | Christian Friedrich

Reem Khamis

Reem Khamis spricht mit Christian Friedrich über Erwartungshaltung, Druck, Gesundheit im Studium, mentale Stärke, Führung und Teams

Christian Friedrich im Interview mit Reem Khamis, der weltführenden Karateka in ihrer Klasse. Reem spricht offen über Erwartungshaltungen und Druck, im Studium und im Sport, über Rückschläge und mentale Stärke, darüber, wie ein gutes soziales Umfeld und psychische Gesundheit Leistung im Leistungssport ermöglichen, und über ihre Erfahrungen damit, als „Integrationswunderkind“ beschrieben zu werden.

Hamburg, das ist heute: Reem Khamis. Reem Khamis ist eine in vielerlei Hinsicht sehr besondere Gesprächspartnerin. Reem ist mit ihrer Familie im Jahr 2013 aus Ägypten nach Hamburg gekommen. Da war sie 11 Jahre alt. Heute ist sie 22 Jahre alt und steht an der Weltspitze im Karate, genauer: im Kumite, also dem Wettkampf zweier Gegnerinnen, in der Klasse bis 61kg.

Mit 15 Jahren war sie deutsche Meisterin im Karate. Reem hat ihr Abitur gemacht, mit Einserschnitt, und ein Studium begonnen. Und als ich für die Recherche Interviews mit ihr gelesen oder angesehen habe, ihr auf Social Media gefolgt bin, bekam ich zuerst den Eindruck, dass das alles irgendwie klar sei, logisch irgendwie, fast schon leicht. Ganz schön beeindruckend.

Im Gespräch mit Reem habe ich dann gehört, wie viel sich in Reem in den letzten 12 Monaten bewegt hat. Sie hat ein Studium abgebrochen und ein neues begonnen, sie hat ihren Trainings-Standort und ihr Team gewechselt, ihre Familie erstmals hinter sich gelassen und sich dann auch noch schwer am Kreuzband verlässt. Viel los.

Nach einem Kreuzbandriss im März dieses Jahres bereitet Reem sich nun auf die Karate-Weltmeisterschaft in Kairo vor – ein besonderer Moment, denn sie kehrt voraussichtlich als Weltranglistenerste in ihre Geburtsstadt zurück. Auch an dieser Stelle wünsche ich Reem viel Erfolg und Kraft dafür.

Links

Karate World Championship 2025 in Kairo (WKF)

Sendung Markus Lanz, 10. Januar 2023, mit Friedrich Merz und Aladin El-Mafalani (YouTube)

HOOU Lernangebote

LEADR – Leadership with Reflection

Credits

Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich

Musik: Jakob Kopczynski

Produktion: Christian Friedrich

Die Angebote zum Selbstlernen auf der Online-Plattform der Hamburg Open Online University stehen allen Interessierten frei zur Verfügung.

Um unsere Lernangebote zu nutzen, brauchst du weder zu studieren noch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de

Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de

Bild: Steven Weeks / Unsplash

26.09.2025 | hoouadmin

Was passiert, wenn Umweltwissen ein Eigenleben entwickelt?

„RUVIVAL“, eines der umfangreichsten HOOU-Lernangebote, erreicht Zielgruppen, an die ursprünglich kaum jemand gedacht hatte: von Hamburger Kleingärtner:innen bis zu Geografieklassen. Dr. Ruth Schaldach, die das Projekt vor zehn Jahren mit einem internationalen Team startete, blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die sie selbst überrascht hat. Das Interview führte Dorothee Schielein (TU Hamburg).

Als wir mit der HOOU begannen, wusste noch niemand, wie die Lernangebote der HOOU aussehen würden. Was war deine Vorstellung, als du angesprochen wurdest, mitzumachen?

Dr. Ruth Schaldach: Im Vorfeld war ich an der TU Hamburg bereits mit der Modernisierung der Lehrveranstaltungen beschäftigt. Diese Projekte waren im Bereich des Umweltingenieurwesens und beschäftigten sich mit innovativen, interaktiven Lehr-Lernkonzepten. Dies war ein guter Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit mit der HOOU bei der Entwicklung dieser Lehr-Lernkonzepte für die digitale Lehre. Es ging nicht nur darum, die eigene Lehre innerhalb der Universität neu zu konzipieren, sondern auch darum, das tolle Wissen, das an der Universität stattfindet, die Diskussionen und die wichtigen Inhalte, gerade in der Umwelttechnik, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, damit sie von allen genutzt werden können.

Wolltet ihr von Anfang an mit „RUVIVAL“ ein bestimmtes Ziel erreichen? Oder habt ihr einfach mal angefangen und dann geschaut, wie es läuft?

In Teilen hatten wir schon ein sehr klares Ziel, das aber sehr ambitioniert war. Wir wollten dazu beitragen, dass nachhaltige Praktiken (des Umweltingenieurwesens) aus der Universität in die Welt getragen werden, damit das Wissen online zugänglich ist, angewendet wird und zu globalen Veränderungen führt. Zunächst waren wir ein kleines Projekt und haben in einem überschaubaren Rahmen an Inhalten gearbeitet und diese dann immer weiter ausgeweitet. Es ging darum, in Gegenden, in denen bestimmte Praktiken die Böden unfruchtbar gemacht haben, diese wiederzubeleben. Das steckt auch ein bisschen in unserem Projektnamen (siehe Infokasten zu „RUVIVAL“).

Während des Projekts haben wir gemerkt, dass das Ziel, das auf internationale Zusammenarbeit ausgerichtet war, auch ganz andere Zielgruppen angesprochen hat, als wir ursprünglich dachten. Das waren Entwicklungen, die dann manchmal innerhalb eines Projektes stattfanden, die sehr positiv und freudig waren. Zum Beispiel kam eine Schule auf uns zu, die meinte: „Hey, das sind ja die Geografieinhalte von unserer 12. Klasse.“ Wir haben vorher nicht den Geografielehrplan der 12. Klasse angesehen, aber einige Inhalte daraus treffen wohl zu. Oder Menschen einer Kleingartensiedlung in Deutschland, die sehr gerne auf unsere Inhalte zugegriffen haben, um sich Anleitungen zu holen, wie sie z. B. ein Kompostklo oder eine Regentonne bauen können.

Ich erinnere mich an eine Erzählung, dass du in dem Ferienhaus deiner Familie eines der Projekte umgesetzt hast, die bei „RUVIVAL“ veröffentlicht wurden. Wie war das genau?

Ja, es hat auch seine Vorteile, an diesem Projekt so maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Denn: ich bin keine Umweltingenieurin. Ich komme aus den Geisteswissenschaften, bin Politikwissenschaftlerin, obwohl ich auch mal eine Tischlerlehre gemacht habe. Das war im Kontext dieses Ferienhauses praktisch für mich, dass ich dieses Wissen selbst anwenden und dann ausprobieren konnte. Ich habe dort eine Komposttoilette und ein Regenwassersammelsystem gebaut, bei denen ich eben auch verschiedenes Wissen von der „RUVIVAL“-Webseite genutzt habe. Und ganz aktuell baue ich eine Pflanzenkläranlage, bei der ich mich auf manche Inhalte der „RUVIVAL“-Seite stütze.

Der Name „RUVIVAL“ setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern RU = rural (ländlich) und VIVAL = vival (lebendig) und thematisiert die ökologische Wiederbelebung des ländlichen Raums. Ausgehend von Trockenheit, Wasserknappheit, Bodenerosion, Rückgang der Vegetation und der Ernteerträge stellt sich die Frage, welche Ursachen dafür verantwortlich sind und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um unfruchtbares, degradiertes Land wieder zu regenerieren. Die Inhalte können in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Urdu genutzt werden.

Wenn das eigene Lernangebot dafür genutzt wird, um seine eigenen lebensweltlichen Herausforderungen zu meistern, ist das auf jeden Fall eine Evaluation höchsten Grades. Wenn du dir „RUVIVAL“ als abgeschlossenes Projekt anschaust, woran denkst du besonders gern zurück? Gibt es Menschen, Themen oder Situationen, an die du dich gerne erinnerst?

Besonders hat mir an dem Projekt gefallen, dass wir in einem sehr internationalen Team zusammengearbeitet haben. Dabei konnten wir Brücken zwischen der wissenschaftlichen Arbeit von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Studierenden schlagen, indem sie als ein gemeinsames Projekt interaktiv zusammengearbeitet haben. Wir haben zum Beispiel für zwei oder drei Inhalte Schulklassen eingeladen, um diese gemeinsam zu erstellen. Das war ein Charakter der Produktion, den ich sehr genossen habe, viele Menschen in die Produktion des gesamten Projektes zu integrieren. Zu sehen ist das auf der „Team-Seite“ (siehe: https://www.ruvival.de/de/ruvival-team/) unserer Website. Dort ist eine sehr, sehr lange Liste von sehr vielen Menschen, die sich mit großem Engagement und Enthusiasmus eingebracht haben.

Es hat vielen sehr viel Spaß gemacht, über den fachlichen Tellerrand zu schauen und andere Methoden der Wissensvermittlung kennenzulernen.Dr. Ruth Schaldach

Ich finde, das spürt man. Die einzelnen Artefakte sind wirklich mit so viel Liebe gemacht.

Ja, das war auch ein Feedback der Beteiligten. Wir haben für einige Videos die Stop-Motion-Technik verwendet. Das war eine schöne Erfahrung. Auch die Leute, die sonst eher aus dem technischen, also ingenieurwissenschaftlichen Bereich kamen, haben kreative Videos erstellt. Das hat vielen sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal über den fachlichen Tellerrand zu schauen und andere Methoden der Wissensvermittlung kennenzulernen. Nicht nur ein wissenschaftliches Paper zu schreiben, sondern einen interaktiven Inhalt zu gestalten, ein Berechnungstool zu programmieren oder eben ein Stop-Motion-Video zu produzieren.

RUVIVAL - Den ländlichen Raum beleben

RUVIVAL produziert frei zugängliche E-Learning-Materialien, die sich mit der Wiederherstellung geschädigter Gebiete und der Schaffung neuer, nicht nur bewohnbarer, sondern auch lebenswerter Räume befassen.

Gibt es einen Teil von „RUVIVAL“, von dem du sagen würdest: Ja, das ist eigentlich mein Lieblingselement oder mein Lieblingsbild, -film, -text?

Also, ich habe den Teil der Stop-Motion-Videos schon sehr lieb gewonnen. Da haben wir viel Liebe reingesteckt. Das ist für mich eine Form der Kommunikation, die wir sehr geschätzt haben, die aber auch unglaublich herausfordernd war. Es ist nicht einfach, komplexe Inhalte, für die man sonst ein ganzes Paper schreiben würde, in weniger als drei Minuten darzustellen. Aber es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, uns in diesen Bereich der Videoproduktion hineinzufuchsen.

Wenn du anderen Projekten etwas mitgeben würdest, die dich fragen, ob sie sich für ein HOOU-Projekt bewerben sollen, was wäre deine Antwort?

Ich kann auf alle Fälle empfehlen, sich bei der HOOU an der TU Hamburg zu bewerben, um dort mit einer Projektidee in die „HOOU-Familie“ aufgenommen zu werden. Einerseits die Möglichkeit zu haben, sehr kreativ neue Formen des digitalen Lernens auszuprobieren und andererseits von einem tollen Team unterstützt zu werden, ist super. Dazu zählten die Hinweise und fachliche Unterstützung, bei denen wir am Anfang nicht wussten, wie wir sie (technisch) umsetzen können. Es war aber auch wichtig, dass wir an den regelmäßigen Treffen teilgenommen haben.

Hättest du für „RUVIVAL“ noch Wünsche für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass es so weitergeht wie in den vergangenen Jahren, dass die Inhalte ein gewisses Eigenleben entwickeln. Denn wir haben gesehen, dass die Inhalte mit anderen Websites verlinkt werden. Die Menschen arbeiten mit den Inhalten und sie werden weitergetragen. Das ist etwas, was ich mir wünsche, dass es so weitergeht und dass die Ideen aufgegriffen, verändert, verbessert, aktualisiert und angewendet werden.

4226.10: Ruth Schaldach – RUVIVAL Universum

Die Projektleiterin der ersten Stunde, Dr. Ruth Schaldach, entwickelte mit ihrem großen, internationalen Team aus studentischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen das bis heute umfangreichste Lernangebot der HOOU: RUVIVAL. In unserem Gespräch blicken wir zurück auf 10 Jahre produktive Zusammenarbeit.

Vielen Dank für die schönen Einblicke und das tolle Projekt „RUVIVAL“, das ich immer sehr gerne weiterempfehle und als Vorbild für zukünftige Projekte sehe.

Ja, vielen Dank auch an dich. Ganz zum Schluss möchte ich noch einmal erwähnen, dass sehr, sehr viele Menschen mit großem Enthusiasmus an diesem Universum gearbeitet haben. Ich möchte mich noch einmal bei allen bedanken, dass sie sich so eingesetzt haben, „RUVIVAL“ in diesem Umfang realisieren konnten.

Über Dr. Ruth Schaldach

Dr. Ruth Schaldach ist Beraterin bei der IFB Hamburg und zuständig für das Enterprise Europe Network. Zuvor war sie an der Technischen Universität Hamburg mit der Leitung von Projekten im Bereich innovativer Lehre und digitaler Wissenschaftskommunikation betraut, zu denen auch das Projekt „RUVIVAL“ gehörte. Ihre Promotion befasst sich mit dem Thema Wasserressourcen und ist im Bereich der Politikwissenschaften angesiedelt. Darüber hinaus hat sie einen Master-Abschluss in Internationalen Beziehungen (Macquarie University, Sydney) und einen Master-Abschluss in Europäischen Studien (Universität Hamburg).

Bild: Sara Ghasemi / Unsplash

03.06.2025 | Meena Stavesand

Alzheimer-Medikament Lecanemab: Zum ersten Mal wird die Ursache behandelt – nicht nur die Symptome

Vor über 100 Jahren beschrieb Alois Alzheimer erstmals die Krankheit, die heute Millionen betrifft. Doch ein Medikament, das mehr als nur Symptome lindert, gab es lange nicht. Das ändert sich jetzt: Mit Lecanemab steht eine Therapie bereit, die an einem Auslöser der Erkrankung ansetzt – und mit Donanemab wurde ein zweites Medikament zur Zulassung eingereicht. Doch für wen lohnt sich die Behandlung wirklich? Wie groß ist der Nutzen und wie sehen mögliche Nebenwirkungen aus?

Dr. Mirko Könken, Facharzt für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), erklärt im Interview, was das neue Mittel leisten kann und warum der richtige Zeitpunkt jetzt entscheidender ist denn je.

Wer mehr über Alzheimer und Demenz erfahren möchte, kann ins erste Interview mit Dr. Mirko Könken schauen. Dort geht es detailliert um Diagnosestellung, Therapiemöglichkeiten und Unterstützungsangebote für Betroffene und Angehörige.

Außerdem gibt es im Lernangebot des UKE alle Informationen über diese Krankheit:

Demenz.Online.Verstehen.

Eine Demenz ist eine Erkrankung, die durch einen fortschreitenden Verlust von kognitiven Fähigkeiten und ggfs. Veränderungen von Sozialverhalten, Persönlichkeit, Antrieb oder Stimmung gekennzeichnet ist. Oft fehlt jedoch der Zugang zu verlässlichen Informationen bezüglich Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Bevor wir über das neue Medikament Lecanemab sprechen: Was genau ist Alzheimer und wie äußert sich die Erkrankung?

Alzheimer ist eine Form oder eine Ursache für Demenz. Es handelt sich dabei um eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, bei der Nervenzellen nach und nach abgebaut werden. Typisch ist, dass zunächst das Gedächtnis und die Orientierung nachlassen – Betroffene können sich Dinge schlechter merken oder finden sich in vertrauter Umgebung plötzlich nicht mehr zurecht. In unbekannter Umgebung wird es noch schwieriger. Mit der Zeit sind auch Sprache, Urteilsvermögen und das Sozialverhalten betroffen.

Der Verlauf ist schleichend und kann sich über Jahre hinziehen. Anfangs bemerken Betroffene oft selbst gar nicht, dass etwas nicht stimmt – meist fällt es den Angehörigen zuerst auf. Wenn jemand zum Beispiel immer wieder dieselbe Frage stellt oder sich an gemeinsame Ereignisse nicht mehr erinnert.

Und was ist der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer?

Demenz beschreibt ein Syndrom – also eine Gruppe von Symptomen, bei der kognitive Fähigkeiten wie Gedächtnis, Sprache oder Orientierung deutlich eingeschränkt sind und der Alltag beeinträchtigt ist. Alzheimer ist eine mögliche Ursache dieser Symptome. Es gibt aber verschiedene Ursachen einer Demenz, auch Schlaganfälle oder eine Parkinson-Erkrankung können dazu führen.

Gibt es Vorstufen? Und wann sollte man sich Sorgen machen?

Ja, es gibt eine Vorstufe, die man „leichte kognitive Störung“ nennt. Dabei merkt man selbst oder das Umfeld, dass die Merkfähigkeit nachlässt – etwa wenn man vergisst, was man einkaufen wollte oder wie der Weg zum Supermarkt war. Der Alltag ist aber noch nicht wesentlich eingeschränkt.

Wenn solche Veränderungen über Monate bestehen bleiben, sollte man sie abklären lassen. Es kann auch andere Ursachen geben, etwa Depressionen oder Vitaminmangel. Aber wenn sich die Probleme bestätigen, sollte man handeln – je früher, desto besser. Denn genau in diesem frühen Stadium setzt der neue Antikörper-Wirkstoff an.

Was unterscheidet Lecanemab von bisherigen Alzheimer-Medikamenten und wie genau soll es wirken?

Bisherige Wirkstoffe wie Acetylcholinesterase-Hemmer oder NMDA-Rezeptor-Antagonisten können Symptome kurzfristig verbessern. Sie machen bestimmte Botenstoffe im Gehirn wieder verfügbar, beeinflussen aber nicht den Krankheitsverlauf. Man könnte es vergleichen mit einer Schmerztablette: Sie lindert den Schmerz, bekämpft aber nicht die Ursache.

Die neue Antikörper-Therapie ist anders, sie greift gezielt das sogenannte Beta-Amyloid an – ein Eiweiß, das sich bei Alzheimer im Gehirn ablagert. Es reichert sich bereits viele Jahre vor den ersten Symptomen im Gehirn an. Ein gewisser Anteil dieser Ablagerungen ist altersbedingt und zunächst nicht krankhaft. Bei der Alzheimer-Erkrankung gelingt es dem Körper jedoch nicht mehr, diese Eiweiße abzubauen. Im Laufe der Zeit lagert sich immer mehr Amyloid ab, bis schließlich die Kommunikation der Nervenzellen gestört wird und dadurch Schäden entstehen.

Der neue Wirkstoff hilft dem Immunsystem, dieses Amyloid abzubauen. Damit greift es in den eigentlichen Krankheitsmechanismus ein – das ist neu.

Für wen ist das Medikament geeignet und wie groß ist der Nutzen?

Am besten wirkt es bei Menschen in einem sehr frühen Stadium – also bei einer leichten Alzheimer-Erkrankung oder einer leichten kognitiven Störung mit gesichertem Amyloid-Nachweis. In den Studien wurde gezeigt, dass der Krankheitsverlauf im Schnitt um etwa 30 Prozent verlangsamt werden kann. Das bedeutet: Die Betroffenen bleiben länger selbstständig und gewinnen wertvolle Lebenszeit.

Wichtig ist aber: Je später man mit der Therapie beginnt, desto geringer ist der Nutzen. Wenn Nervenzellen bereits stark geschädigt sind, bringt das Entfernen des Amyloids keinen entscheidenden Vorteil mehr. Daher ist eine frühe Diagnostik wichtig.

Wie wird die Diagnose gestellt? Und wie kann man das Amyloid überhaupt nachweisen?

Zunächst macht man eine ausführliche neuropsychologische Testung. Wenn sich dabei Einschränkungen zeigen, folgt eine sogenannte Biomarker-Diagnostik: Entweder eine Untersuchung des Nervenwassers – dabei wird eine Probe aus dem Rückenmark entnommen – oder eine spezielle Bildgebung mit einem PET-CT. Darüber lässt sich das Amyloid direkt nachweisen. In Deutschland wird vor allem die Nervenwasseranalyse verwendet, weil das PET-CT meistens nicht von den Krankenkassen bezahlt wird.

Welche Risiken oder Nebenwirkungen sind für Lecanemab bereits bekannt?

Die häufigste Nebenwirkung sind sogenannte ARIA. Das steht für Amyloid Related Imaging Abnormalities. Das sind Veränderungen, die man in der Bildgebung sieht, etwa kleine Einblutungen oder Schwellungen im Gehirn. In den meisten Fällen verursachen sie keine Symptome. In wenigen Fällen – weniger als fünf Prozent – kommt es zu Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verwirrung oder Sehstörungen, die sich in der Regel wieder zurückbilden.

Wichtig ist: Vor Beginn der Therapie wird ein MRT gemacht, um vorhandene Auffälligkeiten zu erkennen. Außerdem testen wir auf eine bestimmte Variante des Apolipoprotein E, ein Eiweiß im Blut. Wer eine Hochrisiko-Variante in sich trägt, wird von der Therapie ausgeschlossen, weil sich das Risiko für Nebenwirkungen dann deutlich erhöht.

Wie aufwendig ist die Behandlung für die Betroffenen?

Die Therapie besteht aus Infusionen, die alle zwei Wochen über einen Zeitraum von anderthalb Jahren verabreicht werden. Dazu kommen drei bis fünf MRT-Kontrollen. Das ist vergleichbar mit einer Chemotherapie – nicht in der Wirkung, aber im organisatorischen Aufwand. Die Therapie ist also nichts, was man „mal eben“ macht. Es muss gut geplant sein und in die Lebenssituation passen.

Für jemanden, der 55 Jahre alt ist und sagt „Ich möchte noch möglichst lange unabhängig bleiben“, kann das eine wertvolle Chance sein. Die Entscheidung muss immer individuell getroffen werden – gemeinsam mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin.

Ist das Medikament denn schon verfügbar – und übernehmen die Krankenkassen die Kosten?

Das Medikament ist in Europa zugelassen, aber aktuell noch nicht erhältlich. In Deutschland wird es zunächst im Rahmen einer Begleitstudie verabreicht – die ersten 1.000 Patientinnen und Patienten werden dabei genau beobachtet, um Sicherheit und Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen zu überprüfen. Das Medikament selbst wird von den Krankenkassen übernommen. Unklar ist bisher aber, wer für die aufwendige Infrastruktur – Infusionseinheiten, Personal, Bildgebung – aufkommt. Auch das bremst momentan noch den breiten Einsatz.

In Amerika gibt es das Medikament schon seit 2023. Die Zahlen dort zeigen, dass die Nebenwirkung in ihrer Häufigkeit sogar unter denen der Zulassungsstudien liegen. In Deutschland rechnen wir im Herbst 2025 mit den ersten Probanden in der Begleitstudie.

Welche Bedeutung hat Lecanemab aus Ihrer Sicht – ist es ein Durchbruch oder ein erster Schritt?

Beides. Es ist das erste Medikament, das in den Krankheitsverlauf eingreift – das ist ein Durchbruch. Zugleich ist es nur ein Teil der Lösung. Alzheimer ist komplex und Amyloid ist nicht der einzige Faktor. Künftig werden wir weitere Medikamente brauchen, möglicherweise in Kombination.

Aber die Entwicklungen zeigen: Es gibt Hoffnung. Es lohnt sich, früh zu diagnostizieren, früh zu behandeln und weiter zu forschen. Und das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Über Dr. Mirko Könken

Dr. Mirko Könken ist Facharzt für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Chefarzt Prof. Dr. Jürgen Gallinat).

Bild: Alfonso Cerezo/Pixabay

06.05.2025 | Meena Stavesand

Volkskrankheit Asthma: Betroffene können mit der richtigen Therapie beschwerdefrei leben

Laufende Nase, tränende Augen, immer wieder Nies- und Hustenanfälle – die Pollensaison oder auch Hausstaubmilben plagen viele Menschen. Bei manchen hat die Allergie zu einem Asthma geführt. Daraus resultiert meistens eine lebenslange Therapie, aber die Patientinnen und Patienten seien dadurch auch weitestgehend symptomfrei, sagt der Facharzt für Pneumologie Dr. med. Sören Galow vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). „Unser Ziel ist es, dass die Betroffenen ein völlig uneingeschränktes Leben führen können.“ Dazu gehöre beispielsweise auch Sport. Wie das gelingt und wie Asthma überhaupt entsteht und diagnostiziert wird, erklärt Dr. Galow im Interview.

Dr. Galow hat an dem UKE-Lernangebot „Medizin. Online. Verstehen“ mitgewirkt. In diesem Onlineportal geht es um so genannte „Volkskrankheiten“ wie Asthma, aber auch Adipositas, Herz-Erkrankungen, Depressionen oder Epilepsie. Die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie einen niederschwelligen Zugang zu den Informationen gewährleisten. Im Interview erläutert Dr. Sören Galow nochmals die wichtigsten Aspekte zum Thema Asthma und zu den Therapiemöglichkeiten.

Was ist eigentlich Asthma?

Dr. Sören Galow: Asthma bronchiale ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, die in unterschiedlichen Formen auftreten kann und verschiedene Ursachen hat. Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch eine so genannte bronchiale Hyperreagibilität. Das bedeutet, die Betroffenen haben ein überempfindliches Atemwegssystem. Durch diese Überempfindlichkeit kann es dann durch verschiedene Reize zu einer raschen Verengung der Atemwege kommen, die in ihrer Schwere sehr variabel sein kann. Diese so genannte Atemwegsobstruktion besteht in der Regel nicht dauerhaft, sondern tritt beim Asthma bronchiale klassischerweise anfallsartig auf.

Wie viele Menschen sind in Deutschland betroffen?

Dr. Sören Galow: In Deutschland sind etwa acht Millionen Menschen von einer Asthmaerkrankung betroffen. Es handelt sich beim Asthma somit um eine Volkskrankheit, die in der gesamten so genannten westlichen Welt und insbesondere in hochentwickelten Ländern häufig auftritt. Man kann die exakten Patienten- und Patientinnenzahlen zwischen verschiedenen Ländern oft nur bedingt vergleichen, weil viele Länder ganz eigene Grundlagen für die Datenerhebung nutzen.

Es gibt allerdings definitiv ein deutliches Gefälle zwischen industriell hochentwickelten Staaten und sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern: Die Asthmahäufigkeit ist bei uns deutlich höher als zum Beispiel in Vietnam oder Peru. In den USA leiden wiederum prozentual – und somit natürlich auch in absoluten Zahlen – noch mehr Menschen als bei uns in Deutschland an einem Asthma.

Sind die Fallzahlen gestiegen?

Dr. Sören Galow: Über die letzten Jahre und Jahrzehnte hat die Zahl von Asthmatikerinnen und Asthmatiker in Deutschland stetig zugenommen, aber sind es wirklich mehr geworden oder schauen wir mittlerweile nur besser hin? In den letzten Jahren scheinen sich die Zahlen bei uns auf einem hohen Niveau zu stabilisieren. Dies ist eine Entwicklung, die wir in der gesamten westlichen industriellen Welt beobachten. In Schwellenländern und insbesondere in den Regionen der sogenannten Megacitys wie zum Beispiel Lagos, Dehli, Mumbai, Jarkata oder Sao Paulo steigen die Fallzahlen hingegen aktuell enorm an.

Was sind die Ursachen von Asthma?

Dr. Sören Galow: Es gibt verschiedene zugrundeliegende Ursachen für das Asthma bronchiale. Daraus resultiert eine Unterscheidung in verschiedene Formen des Asthmas. Wir unterscheiden ganz grundsätzlich zwischen einem allergischem und einem nicht-allergischem Asthma. Ein klassisches Beispiel: Der oder die Betroffene hat eine Pollenallergie. In der Pollensaison macht er eine Radtour, fährt an einem Feld vorbei, ist einer hohen Pollenkonzentration ausgesetzt und bekommt einen Asthmaanfall. Neben solchen saisonalen Allergien können aber auch ganzjährige Allergien wie zum Beispiel eine Haustaubmilbenallergie ein Asthma auslösen.

Demgegenüber sehen wir aber auch Patientinnen und Patienten mit einem Asthma, die keine solche nachweisbare Allergie haben. Die Allergie ist also nur eine von mehreren Ursachen, wenngleich die weitaus häufigste. Eine andere Variante: Patientinnen und Patienten ohne Allergie, aber mit klassischen Asthma-Symptomen, haben in ihrem Blut und in ihren Atemwegen eine erhöhte Zahl von sogenannten Eosinophilen (genauer: eosinophile Granulozyten, eine bestimmte Untergruppe der weißen Blutkörperchen). Diese Zellen können ebenfalls ein Asthma bronchiale verursachen, wir sprechen dann von einem eosinophilen Asthma. Die hier genannten Ursachen und Formen stellen allerdings nur einen groben Ausschnitt der aktuellen Erkenntnisse zur Ursachenerforschung und Einteilung des Asthmas dar.

Nach meiner persönlichen Meinung spielt Luftverschmutzung in der Entstehung eines Asthmas eine untergeordnete Rolle. Es gibt allerdings sehr konkrete Hinweise darauf, dass das kindliche Aufwachsen auf einem traditionellen Bauernhof der Entwicklung eines allergischen Asthmas und ganz allgemein der Entstehung von Allergien vorbeugen kann.

Dr. Sören Galow, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Wie sieht es mit Umwelteinflüssen aus? Spielen die bei Asthma eine Rolle?

Dr. Sören Galow: Der Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren bzw. Umwelteinflüssen wie Luftverschmutzung und Asthma werden zum Teil kontrovers diskutiert. Ob Luftverschmutzung oder andere klassische Umweltfaktoren ein Asthma bronchiale verursachen können, ist nicht restlos geklärt.

Nach meiner persönlichen Meinung spielt Luftverschmutzung in der Entstehung eines Asthmas eine untergeordnete Rolle. Es gibt allerdings sehr konkrete Hinweise darauf, dass das kindliche Aufwachsen auf einem traditionellen Bauernhof der Entwicklung eines allergischen Asthmas und ganz allgemein der Entstehung von Allergien vorbeugen kann. Man bezeichnet dies manchmal auch als sogenannten „Bauernhof-Effekt“. Sicher ist jedenfalls, dass individuell ungünstige Umweltbedingungen einen Asthmaanfall auslösen können. Wenn man also ein überempfindliches Bronchialsystem hat, kann beispielsweise Luftverschmutzung dazu führen, dass man Beschwerden bekommt.

Das heißt, ich habe diese Eigenschaft in meinem Körper, dass ich auf bestimmte Einflüsse überempfindlich reagiere, und dann bricht es aus.

Dr. Sören Galow: Genau, die Umweltbelastung kommt dann sozusagen oben drauf. Gleiches gilt für psychischen Stress oder zum Beispiel auch für sportliche Betätigung bei kalten Außentemperaturen. Das überempfindliche Bronchialsystem bildet die Grundlage und die Reize lösen dann Asthma-Symptome aus.

An welchen Symptomen erkenne ich Asthma?

Dr. Sören Galow: Die klassischen Symptome beim Asthma bronchiale sind anfallsartig auftretende Atemnot, Husten und ein – zumeist sehr zäher – Auswurf. Häufig berichten Betroffene auch über ein atemabhängiges Engegefühl in der Brust. Manchmal kann man außerdem sehr spezielle Atemgeräusche, z. B. ein sogenanntes Giemen und Brummen oder auch Pfeifen beim Ausatmen, wahrnehmen.

Häufigkeit und Ausprägung dieser Symptome sind sehr unterschiedlich und sie können allesamt in Kombination oder auch für sich allein auftreten. So ist es beispielsweise möglich, dass Husten zunächst das einzige Symptom eines Asthmas bleibt. Ein weiteres klassisches Erkennungsmerkmal, insbesondere für das allergische Asthma, ist zudem ein saisonales oder periodisches Auftreten. Einige allergische Asthmatikerinnen und Asthmatiker haben beispielsweise nur Symptome, wenn auch gerade Pollensaison ist.

Asthma.Online.Verstehen.

Bei Asthma handelt es sich um eine Erkrankung der Atemwege. Die Atemwege verengen sich, was Symptome wie Luftnot, Husten oder ein Engegefühl in der Brust auslösen kann. Oft fehlt jedoch der Zugang zu verlässlichen Informationen bezüglich Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Was macht der Arzt oder die Ärztin, wenn ich solche Symptome habe?

Dr. Sören Galow: Zuerst machen wir eine Anamnese, das heißt, wir fragen nach den Beschwerden und der Leidensgeschichte unserer Patientinnen und Patienten. Daraus erfahren wir schon sehr viel und können einen Anfangsverdacht stellen. Es folgt dann eine klinische Untersuchung, die zum Beispiel das Abhören der Lunge und der Atemgeräusche beinhaltet. Der Goldstandard und häufig entscheidende Aspekt der Diagnostik ist dann die Lungenfunktionsuntersuchung. Wenn wir in dieser Untersuchung eine Verengung der Atemwege feststellen, testen wir mit atemwegserweiternden Medikamenten, ob diese eine Linderung bringen. Wenn wir mit unseren Medikamenten die Enge der Atemwege auflösen können, ist die Diagnose eines Asthmas bereits gesichert und wir können uns rasch der optimalen Behandlung zuwenden.

Nun ist es aber natürlich so, dass diese Lungenfunktionsuntersuchung nicht in der freien Natur bei starkem Pollenflug stattfindet, die Patientinnen und Patienten also in dem Moment der Untersuchung dem allergischen Auslöser für die Atembeschwerden nicht ausgesetzt sind. Dementsprechend werden wir in diesem Fall zum gegebenen Zeitpunkt auch keine Auffälligkeiten in der Lungenfunktion finden. Aber wenn wir eine gute Anamnese gemacht haben und von dem Patienten oder der Patientin wissen, dass er oder sie auf bestimmte Auslöser reagiert, können wir eine sogenannte Provokationstestung durchführen. Das bedeutet, wir lösen wiederrum mit speziellen Medikamenten einen Asthmaanfall aus und können dann hierüber die Diagnose stellen. Eine solche Untersuchung ist aber natürlich nicht ganz ungefährlich und sollte daher nur von Spezialistinnen und Spezialisten durchgeführt werden. In erfahrenen Händen kann solch eine Provokationsuntersuchung aber gefahrenlos und ohne Bedenken durchgeführt werden.

Wenn nach der Lungenfunktionsuntersuchung Zweifel an der Diagnose bestehen, müssen ggf. noch weitergehende Untersuchungen folgen, die auch andere Organsysteme wie zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System genauer begutachten. Es gibt zum Beispiel ein sogenanntes „Asthma cardiale“. In diesem Fall sorgt einer Herzerkrankung für asthma-ähnliche Symptome. Herz und Lunge bilden eine funktionelle Einheit und arbeiten eng zusammen – wir dürfen also auch als Lungenärztinnen und Lungenärzte niemals die anderen Organe aus dem Blick verlieren – insbesondere wenn Untersuchungsbefunde nicht zu unserer Verdachtsdiagnose passen.

Wenn die Diagnose Asthma lautet, wie sieht dann die Therapie aus?

Dr. Sören Galow: In der Asthmatherapie hat sich in den letzten Jahren ein grundlegender Paradigmenwechsel vollzogen. Früher wurde die Behandlung des Asthmas als reine Symptombekämpfung verstanden. Heute geht es um Symptomvermeidung und Krankheitskontrolle. Wir wollen das Krankheitsbild positiv verändern, so gut und dauerhaft behandeln, dass es im Idealfall erst gar nicht mehr zu Symptomen kommt. Um das zu erreichen, nutzen wie zum Beispiel sogenannte antientzündliche Therapien, allen voran inhalative Kortikosteroide, also zu inhalierendes Kortisonspray. Durch die Wirkung des Kortions wird unter anderem der Entzündung in den Atemwegen entgegengewirkt.

Eine weitere Therapiemöglichkeit ist die Inhalation von antiobstruktiven bzw. bronchialerweiternden Medikamente. Diese werden beim Asthma in Kombination mit Kortison inhaliert und sorgen dann für eine zusätzliche Erweiterung der Bronchien.

Eine weitere wichtige Option ist die Allergen-Immuntherapie. Wenn wir eine bestimmte Allergie als auslösenden Faktor identifizieren können, gibt es in vielen Fällen die Möglichkeit der medikamentösen Desensibilisierung oder auch Hyposensibilisierung. Dabei wird versucht, die Allergie abzuschwächen oder dem Körper zu helfen, eine schrittweise Toleranz gegenüber dem Allergen zu entwickeln. Denn eine klassische Allergie ist vereinfacht gesagt nichts anderes als eine Überreaktion unserer Immunsystems.

In einigen Fällen kann es infolge einer erfolgreichen Behandlung sogar gelingen, eine Allergie komplett verschwinden zu lassen. Die Allergen-Immuntherapie muss in der Regel über mehrere Jahre durchgeführt werden, wenngleich es aber zum Glück häufig bereits während der Behandlung zu einer Verbesserung allergischen Beschwerden kommen kann.

Der Konsum von Tabakprodukten und anderen inhalativen Genussmitteln kann bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern zu schwersten Asthmaanfällen und schlimmen, nicht rückgängig zu machenden Lungenschäden führen.

Dr. Sören Galow – Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Als weitere Möglichkeit verfügen wir über Antikörpertherapien, so genannte Biologika. Es handelt sich hierbei um sehr moderne Medikamente, mit denen wir gezielt versuchen, verschiedene das Asthma auslösende Botenstoffe im menschlichen Körper zu blockieren. Derzeit stehen uns in Deutschland und Europa sechs spezielle Antikörper für die Behandlung des Asthmas zur Verfügung. Diese Therapieform kommt gegenwärtig aber nur bei besonders schweren Fällen zum Einsatz, wenn es uns also nicht gelingt, das Asthma mit den inhalativen Medikamenten und einer Allergen-Immuntherapie erfolgreich zu behandeln. Die Antikörper werden in der Regel alle paar Wochen über eine kleine Spritze unter die Haut verabreicht.

Neben der medikamentösen Therapie ist es natürlich auch enorm wichtig, auslösende Faktoren soweit möglich zu vermeiden und auf potenziell lungenschädliche Dinge wie zum Beispiel Rauchen unbedingt zu verzichten. Ein wichtiger Satz dazu: Der Konsum von Tabakprodukten und anderen inhalativen Genussmitteln kann bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern zu schwersten Asthmaanfällen und schlimmen, nicht rückgängig zu machenden Lungenschäden führen.

Gibt es Abstufungen bei der Schwere des Asthmas?

Dr. Sören Galow: Ja, unsere Therapie orientiert sich führend an der Schwere des Asthmas. Die Therapie erfolgt hierbei nach einem Stufenkonzept. Es gibt fünf Stufen – je höher die Stufe, desto schwerer das Asthma und desto schärfer die Therapie. Viele Betroffene benötigen eine Behandlung der so genannten dritten Therapiestufe, also eine dauerhafte Inhalationstherapie mit niedrigen bis moderaten Dosen Kortison und einer zusätzlichen bronchienerweiternden Medikamenten. Wenn man dann feststellt, dass das Asthma hierunter vollständig kontrolliert ist, kann man im Verlauf auch eine Stufe runtergehen und erhält die kombinierte Inhalationstherapie nur bei Bedarf – wenn zum Beispiel Allergiesaison ist.

Das Ganze geht aber natürlich auch in die andere Richtung: Wenn eine Therapie nicht ausreicht, das Asthma also nicht vollständig oder nur teilweise kontrolliert wird, steigen wir mit dem Patienten bzw. der Patientin eine Therapiestufe nach oben und erhöhen dann die Dosen der Inhalationstherapie oder setzen in besonders schweren Fällen auch Antikörper (Biologika) ein. Zum Glück sind diese schweren Fälle von Asthma sehr selten. Die allermeisten Patientinnen und Patienten können wir mit inhalativen Therapien sehr gut behandeln.

Müssen alle Asthmatikerinnen und Asthmatiker ihr Leben lang behandelt werden?

Dr. Sören Galow: Asthma ist eine chronische Erkrankung, die entsprechend auch lebenslang behandelt werden muss. Wir passen die Therapie aber natürlich immer wieder an, wenn der Krankheitsverlauf es zulässt. Kann man vielleicht die Dosis reduzieren, kann man vielleicht auf eine Bedarfstherapie umstellen? Das Behandlungskonzept muss gemeinsam regelmäßig hinterfragt werden, da sich die Krankheitsschwere und Krankheitsaktivität im Verlauf eines Lebens ändern kann – in die eine wie auch in die andere Richtung.

Um ihre Frage aber noch einmal konkret zu beantworten: Ja, ein Asthma muss lebenslang ärztlich überwacht und auch behandelt werden – manchmal nur saisonal bei Pollenflug, aber trotzdem lebenslang. Darauf muss man sich als Asthmatiker oder Asthmatikern einstellen. Das fordert natürlich eine Menge Ausdauer und Disziplin seitens der Betroffenen in Bezug auf die Medikamenteneinnahme, wird aber in den allermeisten Fällen auch mit einer vollständigen Beschwerdefreiheit belohnt.

Kann ich trotz Asthma problemlos Sport treiben?

Dr. Sören Galow: Ja! Unser oberstes Behandlungsziel ist es, dass unsere Patientinnen und Patienten ein völlig uneingeschränktes Leben führen können – und dazu gehört auch Sport. Es gibt Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die trotz Asthma zu 100 Prozent leistungsfähig sind. Wenn Betroffene bei sportlichen Aktivitäten welcher Art auch immer, Luftnot verspüren, sollten sie dies unbedingt mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin thematisieren und besprechen. Mit einer modernen und individuellen Asthmatherapie sind den eigenen Zielen bereits heute kaum Grenzen gesetzt. Und wahrscheinlich werden wir Asthma bronchiale in Zukunft immer besser und individueller behandeln können.

Über Dr. Sören Galow

Dr. med. Sören Galow ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und als Funktionsoberarzt in der Abteilung für Pneumologie (Chefarzt: PD Dr. med. Hans F. E. Klose) im UKE tätig. In dieser Funktion leitet er unter anderem die Spezialsprechstunde für schweres Asthma bronchiale. Neben der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit schwerem Asthma beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Lungenhochdruckerkrankungen (Pulmonale Hypertonie), Lungenfibrosen, Sarkoidose sowie der Vor- und Nachbetreuung im Rahmen einer Lungentransplantation. Das Team der Pneumologie ist fester Bestandteil des Martin-Zeitz-Centrum für seltene Erkrankungen (Centrum für seltene Lungenerkrankungen) sowie des universitären Transplantationszentrums des UKE.

Lizenzhinweis für das Interview: CC BY 4.0

Bild: Tirachard Kumtanom / pexels

08.04.2025 | Meena Stavesand

Gesundheits-Hacks für ein fittes Leben: Dein Toolkit gegen Verspannungen, Stress & Co.

Während in Deutschland der Krankenstand mit etwa 5 Prozent immer noch auf Rekordhöhe liegt, bieten wir dir zum Weltgesundheitstag (7. April) passende Lösungen für mehr Fitness und eine stabile Gesundheit. Bei uns findest du alltagstaugliches Gesundheitswissen: Von schnellen Übungen gegen den Computer-Nacken über smarte Ernährungstricks (ohne erhobenen Zeigefinger!) bis hin zu verständlich erklärten medizinischen Innovationen. Unsere kostenlosen Kurse machen dich fit für die gesundheitlichen Herausforderungen von heute – ohne dass du Medizin studieren musst und mit Tipps, die du in deinen Alltag einbauen kannst.

Ob Norovirus, Influenza oder psychische Leiden – der Krankenstand liegt in Deutschland mit 5,3 Prozent im Jahr 2024 auf einem fast gleichbleibend hohen Niveau. Angesichts dieser Zahlen wird der diesjährige Weltgesundheitstag besonders wichtig.

Er steht am 7. April unter dem Motto „Gesunde Anfänge, hoffnungsvolle Zukunft“ und startet eine einjährige Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Verbesserung der Mutter-Kind-Gesundheit. Diese Initiative ist dringend nötig: Trotz Fortschritten starben 2020 etwa 1.000 Frauen in der Europäischen Region an Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen.

Gesunde Anfänge zu schaffen bedeutet auch, Wissen zu teilen und Gesundheitskompetenz zu fördern – genau hier setzen die Lernangebote der HOOU an.

Medizin verstehen – in einfachen Worten

Mit unserem Angebot „Medizin. Online. Verstehen.“ hat das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Plattform geschaffen, die komplexe Gesundheitsthemen einfach erklärt. Hier findest du leicht verständliche Videos und Texte zu Themen wie Adipositas, Schlaganfall, Diabetes oder Depressionen – ein wichtiger Baustein für einen besseren Blick auf deine Gesundheit.

Medizin. Online. Verstehen.

In diesem Lernangebot stellen wir verschiedene Erkrankungen und deren Behandlung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in Form von kurzen Filmen und informativen Texten auf einer projekteigenen Webseite vor.

Verspannungen ade – kleine Übungen mit großer Wirkung

Kennst du das? Nach einem langen Tag vor dem Computer ziehen Nacken und Schultern, der Kopf brummt. Mit unserem Kurs „Spielend gesund bleiben“ lernst du einfache Übungen, die wirklich helfen. Die Expert:innen der Hochschule für Musik und Theater und des UKE zeigen in kurzen Videos, wie du Verspannungen selbst lösen kannst. Diese Übungen wurden ursprünglich für Musiker:innen entwickelt, aber sie sind für uns alle ein echter Gewinn. Probier’s aus – dein Nacken wird es dir danken!

Spielend gesund bleiben

Gesundes Musizieren braucht einen gesunden Körper und wir zeigen Dir die Übungen dafür!

Die Macht der Klänge – wie Geräusche heilen können

Passend dazu entdeckst du bei „Healing Soundscapes“, wie Klänge unsere Gesundheit beeinflussen können. Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Geräusche stressen und andere entspannen? Dieses gemeinsame Projekt des UKE und der Hochschule für Musik und Theater gibt Antworten und zeigt praktische Anwendungen. Auch für Menschen, die in Kliniken arbeiten, ist dieses Lernangebot interessant – damit die Notaufnahme bald entspannender auf die Patient:innen wirken kann.

Healing Soundscapes - DE

Healing Soundscapes sind Klangumgebungen, die durch künstlerisch und raumbezogen gestaltete Musical Soundscape Interventions (MSI) entstehen. Lerne hier, wie wir die klangliche Umgebung von Warte- und Arbeitsbereichen in Krankenhäusern gestalten, dass das Wohlbefinden von Patient:innen und Mitarbeitenden gesteigert wird.

Clever essen ohne Verzicht – so geht’s

Gesund essen im Uni-Stress oder im Büroalltag? Klingt gut, scheitert aber oft an der Praxis. Unser Kurs „Gesund durchs Studium“ der HAW Hamburg nimmt dich mit auf eine entspannte Entdeckungstour. Keine strengen Diätregeln, sondern alltagstaugliche Tipps, spannende Quizze und der Podcast „fit & fröhlich“. Hier lernst du nebenbei, wie du mit Stress besser umgehst und ein paar gesunde Gewohnheiten entwickelst.

Gesund durchs Studium

Gesund durchs Studium und noch viel weiter? Wie das gehen kann und was das bedeutet, findest du hier heraus.

Weiter geht’s mit „Nudging in der Ernährung“ – ein Kurs, der zeigt, wie kleine Veränderungen große Wirkung haben können. „Nudging“ bedeutet übrigens nichts anderes als ein freundlicher Anstupser in die richtige Richtung. Nimm die gesunden Alternativen wahr. Sie stehen meistens griffbereit.

Nudging für mehr Gesundheit und Nachhaltigkeit

Dieser Online-Kurs führt Multiplikatoren und interessierte Personen in den Einsatz von Nudging zur Förderung von Gesundheit und Nachhaltigkeit ein. Das Schulungskonzept ermöglicht eine schnelle Einarbeitung und praktische Anwendung des Gelernten. Der Kurs richtet sich an Fachkräfte und Einzelpersonen mit Interesse an Gesundheit und Nachhaltigkeit, ist kostenlos und flexibel online zugänglich. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Nudging zu entwickeln und Teilnehmende zur Anwendung im Beruf oder Alltag zu befähigen. Durch Quizzes und Übungen können Teilnehmende ihr Wissen vertiefen, mit dem Ziel, Nudging effektiv für Gesundheit und Nachhaltigkeit einzusetzen.

Diese Ernährungsangebote greifen den Kerngedanken des WHO-Mottos auf: Gesunde Anfänge schaffen wir durch informierte Entscheidungen im Alltag – jede gesunde Mahlzeit ist ein kleiner Schritt in Richtung einer hoffnungsvollen Zukunft.

Sport ohne Risiko – was du über Energiedefizite wissen solltest

Du bewegst dich gerne und regelmäßig? Super! Aber hast du schon vom relativen Energiedefizit gehört? Unser Kurzangebot „Wissenschaft kurz erklärt: das relative Energiedefizit“ der HAW Hamburg nimmt dich in nur 15 bis 20 Minuten mit in ein Thema, das nicht nur Profisportler:innen betrifft. Du erfährst, woran du erkennst, ob dein Körper genug Energie bekommt und wie du Probleme vermeiden kannst. Praktisches Wissen, das dir helfen kann, langfristig mit Freude aktiv zu bleiben.

Wissenschaft kurz erklärt: das relative Energiedefizit

Was ist das relative Energiedefizit im Sport? Hier erhältst du einen ersten Einstieg in dieses komplexe Thema.

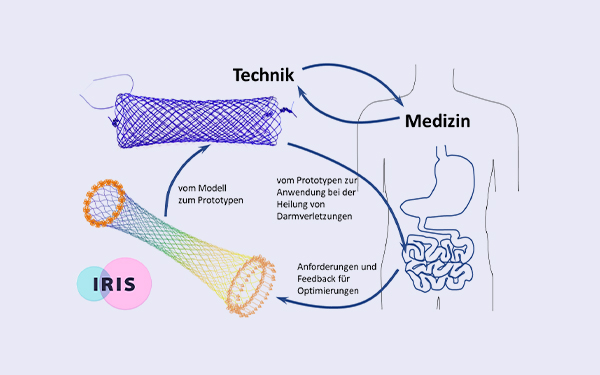

Medizin der Zukunft – Ein Blick in die Forschung

Du interessierst dich für medizinische Innovationen? Dann schau dir „IRIS – Individual Resorbable Intestinal Stents“ an, ein gemeinsames Projekt des UKE und der TU Hamburg. Der Kurs zeigt verständlich, wie spezielle Darmstents die Heilung von Darmverletzungen verbessern können. Hier bekommst du einen faszinierenden Einblick in ein Forschungsgebiet, das vielen Menschen helfen kann.

IRIS - Individual Resorbable Intestinal Stents

In diesem Lernangebot geht es um den Entwicklungsprozess von individuellen resorbierbaren Darmstents.

Medizinische Innovationen wie diese sind entscheidend für eine hoffnungsvolle gesunde Zukunft, wie sie die WHO mit ihrer Kampagne anstrebt. Sie verbessern nicht nur die Gesundheitsversorgung von Müttern und Neugeborenen, sondern aller Menschen weltweit.

Gesundheit in deinen Händen: kleine Schritte, große Wirkung

Unsere Kurse sind so vielfältig wie das Leben selbst. Ob du einfach weniger verspannt sein möchtest, deine Ernährung ohne großen Aufwand verbessern willst, bereits erkrankt bist und mehr darüber erfahren willst oder dich für medizinische Themen interessierst – bei uns findest du verständliche Informationen aus erster Hand, direkt aus der Forschung.

Triff gesunde Entscheidungen

Während die WHO mit dem diesjährigen Weltgesundheitstag den Fokus auf Mutter-Kind-Gesundheit legt, bieten wir ergänzend ein breites Spektrum an Gesundheitsthemen für jeden Alltag. Denn „Gesunde Anfänge, hoffnungsvolle Zukunft“ beginnt mit dem Wissen und den Fähigkeiten jedes Einzelnen, gesunde Entscheidungen zu treffen.

Bild: sasint / Pixabay

24.01.2025 | Meena Stavesand

Wissen als Schlüssel: Wie lebenslanges Lernen unsere Welt verändert

Der demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Angesichts einer alternden Bevölkerung, einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft und der rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt gewinnt das Konzept des lebenslangen Lernens zunehmend an Bedeutung. Anlässlich des internationalen Welttages der Bildung (24. Januar) zeigen wir, wie wir, die Hamburg Open Online University als Wissensplattform, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Für uns spielt lebenslanges Lernen eine Schlüsselrolle bei der Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen, bei der Sicherung von Arbeitsplätzen in Zeiten des technologischen Wandels und bei der Förderung des Zusammenhalts zwischen Jung und Alt.

In einer Welt, in der sich Berufe und Qualifikationen ständig verändern, müssen Menschen bereit sein, ihr Wissen stetig zu erweitern. Um das zu ermöglichen und zu fördern, braucht es faktenbasierte und qualitativ wie didaktisch erstklassige Bildungsangebote für alle. Der Zugang dazu muss niederschwellig und barrierearm sein.

Unterstützung für Menschen in jeder Lebensphase

Plattformen wie die HOOU als Verbundeinrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hamburger Hochschulen (HAW Hamburg, TU Hamburg, Hochschule für Musik und Theater, Hochschule für Bildende Künste), der Multimedia Kontor Hamburg gGmbH und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf arbeiten daran und unterstützen Menschen in jeder Lebensphase mit ihren fundierten Wissensangeboten. Drei Gedanken dazu.

1. Fit für die Zukunft: Warum lebenslanges Lernen in der Arbeitswelt unverzichtbar ist

In einer alternden Gesellschaft, in der die Menschen länger im Erwerbsleben stehen, wird lebenslanges Lernen zu einer zentralen Voraussetzung, um berufliche Chancen zu sichern und den technologischen Wandel zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich an neue Anforderungen anpassen müssen, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.

Wir bieten als Plattform kostenlose, flexible und niederschwellige Weiterbildungsmöglichkeiten, die es Menschen (auch im Alter) ermöglichen, neue berufliche Kompetenzen zu erwerben. Durch die flexiblen Online-Formate können Interessierte die Lerninhalte auch mit begrenztem Zeitbudget – ob berufstätig oder in der Familienphase – nutzen.

Dies dient nicht nur der individuellen beruflichen Entwicklung, sondern wirkt auch dem durch den demografischen Wandel verschärften Fachkräftemangel entgegen.

2. Bildung für alle Lebensphasen: Persönliche Entwicklung durch lebenslanges Lernen

Lebenslanges Lernen unterstützt die persönliche Entwicklung in allen Lebensphasen – von der Jugend bis ins hohe Alter. Es ermöglicht jungen Menschen, ihre Bildung über die traditionellen schulischen und universitären Bildungswege hinaus zu erweitern, und älteren Menschen, neuen Interessen nachzugehen oder vorhandene Fähigkeiten auszubauen.

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist dies wichtig, da der Dialog zwischen den Generationen und der gegenseitige Wissenstransfer gestärkt werden. Wir fördern diesen generationsübergreifenden Austausch, indem wir Menschen den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglichen.

3. KI und Automatisierung: Warum technologische Bildung jetzt wichtig ist

Mit dem technologischen Wandel durch künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung sind viele Berufe im Umbruch. Dies betrifft sowohl junge Menschen, die in eine sich wandelnde Arbeitswelt eintreten, als auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich an diese Veränderungen anpassen müssen. Wir bieten daher Lerninhalte, die Menschen jeden Alters darauf vorbereiten, die neuen technologischen Anforderungen zu bewältigen.

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist es wichtig, sich frühzeitig auf die digitale Zukunft vorzubereiten, während ältere Erwachsene durch die Plattform die Möglichkeit haben, sich neue berufliche Fähigkeiten anzueignen und ihre Karrierechancen zu sichern.

Fazit: Lebenslanges Lernen für eine erfolgreiche Zukunft im demografischen Wandel

Diese drei Gedanken zeigen, dass lebenslanges Lernen mehr ist als persönliche Entwicklung. Es ist ein gesellschaftlicher Auftrag vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Eine alternde Bevölkerung, zunehmende Diversität und technologische Umbrüche machen es erforderlich, dass Menschen ihre Kompetenzen kontinuierlich erweitern und sich an neue Herausforderungen anpassen.

Bildungsplattformen wie wir bieten die notwendige Infrastruktur, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Wir ermöglichen den Zugang zu Bildung für alle Altersgruppen, fördern den Austausch zwischen den Generationen und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nur durch eine breite Verankerung des lebenslangen Lernens kann eine zukunftsfähige Gesellschaft entstehen, die Jung und Alt in den Transformationsprozess integriert und eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft sichert.

Das könnte dich interessieren:

Bild: Robina Weermeijer / Unsplash

09.01.2025 | Meena Stavesand

Epilepsie verstehen: Neurochirurg spricht über Ursachen, Diagnose und Therapiemöglichkeiten

Epilepsie ist eine komplexe neurologische Erkrankung, die bei etwa 0,5 bis 1 Prozent der Menschen im Laufe ihres Lebens auftritt. Bei Kindern ist es die häufigste neurologische Erkrankung. Doch nicht jeder Anfall, der umgangssprachlich oft als „Krampfanfall“ bezeichnet wird, weist auf eine Epilepsie hin. Manchmal spiegeln Anfälle nur eine vorübergehende Störung des Gehirns wider und können durch Faktoren wie Schlafentzug, niedrigen Blutzucker oder andere medizinische Ursachen ausgelöst werden.

Tatsächlich erlebt etwa jeder zehnte Mensch in seinem Leben einen einmaligen Anfall, ohne dass eine erhöhte Anfallsbereitschaft vorliegt. Dennoch ist es wichtig, wiederkehrende Anfälle ernst zu nehmen und eine genaue Diagnose zu stellen, um die richtige Therapie zu finden.

Dieser Einblick zeigt, wie vielfältig die Ursachen und Symptome sein können und warum eine frühzeitige Diagnose entscheidend für den Umgang mit der Krankheit ist. Wir haben mit Dr. med. Thomas Sauvigny, Geschäftsführender Oberarzt und Leiter der Epilepsiechirurgie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), über die Erkrankung gesprochen. Weiterführende Informationen zu Epilepsie gibt es auch im UKE-Lernangebot „Medizin. Online. Verstehen“.

Was ist Epilepsie und wie äußert sie sich?

Dr. Thomas Sauvigny: Obwohl wir eine Vorstellung davon haben, was Epilepsie ist, ist eine genaue Definition schwierig, da sie entweder relativ vage ist oder möglicherweise Dinge ausschließt, die doch vorhanden sind. Eine pragmatische Definition: Epilepsie ist eine Erkrankung des Gehirns, die durch eine elektrische Fehlfunktion gekennzeichnet ist. Es liegt also eine elektrische Überaktivität von Nervenzellen vor, die zu epileptischen Anfällen führt. Wenn man mehrere epileptische Anfälle hat, kann man in der Regel sagen, dass man wahrscheinlich eine Epilepsie hat.

Wie erkennt man epileptische Anfälle?

Dr. Thomas Sauvigny: Epileptische Anfälle können sich sehr unterschiedlich äußern. Es kann sich um eine Bewusstlosigkeit mit motorischen Entäußerungen handeln, d.h. Arme oder Beine fangen an zu schlagen, obwohl man nicht bei Bewusstsein ist. Es kann aber auch sein, dass man ein komisches Gefühl im Bauch hat oder Stimmen hört. All das kann ein epileptischer Anfall sein. Deshalb gibt es viele Definitionen oder Beschreibungen von epileptischen Anfällen.

Gemeinsam ist all diesen epileptischen Anfällen, dass es sich um eine Überaktivität oder Fehlfunktion von Nervenzellen handelt. Dies kann neurobiologische, kognitive und soziale Folgen haben. Diese Komplexität macht eine allgemeine Definition schwierig. Das ist auch der Grund, warum wir in der Diagnostik auf Klassifikationen zurückgreifen: Wenn wir die Ursache im Gehirn finden oder wenn wir gemessen haben, dass der Patient oder die Patientin Anfälle hat, dann können wir sagen: Das ist eine Epilepsie.

Anfälle können sich auch durch ungewöhnliche Verhaltensweisen zeigen, wie plötzliche Lachanfälle, was besonders bei einer bestimmten Epilepsieform bei Kindern vorkommt.

Dr. Thomas Sauvigny, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Reicht ein einziger epileptischer Anfall aus, um eine Epilepsie zu diagnostizieren?

Dr. Thomas Sauvigny: Wenn wir zum Beispiel feststellen, dass im Kopf eine strukturelle Läsion (eine Schädigung, Verletzung oder Störung der Struktur), z.B. ein Tumor oder etwas ähnliches vorliegt, dann ist das Risiko, dass weitere Anfälle auftreten, relativ hoch. Ein in der Literatur vorgeschlagener Wert dafür ist 60 Prozent. Wir sagen also: Wenn das Risiko, weitere epileptische Anfälle zu bekommen, größer als 60 Prozent ist, dann diagnostizieren wir eine Epilepsie.

Das heißt im Umkehrschluss: Wenn jemand einen einzigen Anfall hat, der zum Beispiel durch Schlafentzug ausgelöst wurde, dann erfüllt das nicht die Kriterien zur Diagnose einer Epilepsie. Wenn wir keine andere Ursache im Kopf finden, zum Beispiel keine Läsion, dann sagen wir: Das ist keine Epilepsie, sondern ein einmaliges Ereignis – provoziert durch zu wenig Schlaf. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder vorkommt, ist gering, wenn man nicht wieder zu wenig schläft.

Wenn man aber z.B. einen Hirntumor hat und ein oder zwei hierdurch ausgelöste Anfälle, dann reicht dies aus, um zu sagen, dass man eine Epilepsie aufgrund des Hirntumors hat. Wir gehen dann davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für weitere Anfälle relativ hoch ist, wenn die Ursache nicht behandelt wird. Das heißt: Ein Anfall ist nicht unbedingt gleich Epilepsie, aber man muss der Ursache nachgehen.

Was sind mögliche erste Anzeichen oder Symptome?

Dr. Thomas Sauvigny: Die Diagnose von Anfällen wird besonders herausfordernd, wenn sie sich nicht als klassischer bilateraler tonisch-klonischer Anfall zeigen – jene Form, die früher als großer Krampfanfall (Grand-Mal) bekannt war, einhergehend mit Bewusstseinsstörung und ausgeprägten motorischen Entäußerungen. Solche Anfälle werden in der Regel rasch als epileptisch erkannt oder zumindest vermutet. Doch es gibt auch Formen, die nur bestimmte Gehirnregionen betreffen, sogenannte fokale Anfälle, die sich sehr vielfältig und manchmal nur sehr diskret äußernd. Daher können die geschilderten Symptome oft fehlgedeutet werden. Prinzipiell sind immer Differentialdiagnosen (z.B. auch Synkopen) bei der Erstdiagnose zu berücksichtigen

Insbesondere bei Kleinkindern und Säuglingen ist die Erkennung von Anfällen oft schwierig, da sie sich auf vielfältige Weise äußern können – etwa durch nur sehr kurze Bewusstseinsverluste, Sprachstörungen oder das Auftreten einer sogenannten Aura, das zum Beispiel als ein ungewöhnliches Gefühl in der Bauchregion beschrieben wird. Manche Anfälle treten ausschließlich im Schlaf auf und bleiben unbemerkt, bis am nächsten Tag Symptome wie Muskelkater, Erschöpfung oder kognitive Einschränkungen auffallen. Anfälle können sich auch durch ungewöhnliche Verhaltensweisen zeigen, wie plötzliche Lachanfälle, was besonders bei einer bestimmten Epilepsieform bei Kindern vorkommt. Visuelle Phänomene, wie Flimmern oder Blitze, sind ebenfalls mögliche Anzeichen mancher Epilepsieformen.

Diese Vielseitigkeit macht die Erkennung von Anfällen besonders komplex. Da theoretisch jede normale Gehirnfunktion durch einen Anfall beeinträchtigt werden kann, gibt es unzählige Erscheinungsformen. Deshalb gibt es keine allgemeingültige oder pauschale Beschreibung eines Anfalls und auch unter Expert:innen herrscht häufig Uneinigkeit über die korrekte Benennung und Interpretation.

Gehen Betroffene dann relativ spät zum Arzt, weil sie die Symptome nicht als schwerwiegend wahrnehmen oder die Anfälle nicht bemerken, weil sie eben im Schlaf auftreten?

Dr. Thomas Sauvigny: Ja, das kann vorkommen. Natürlich gibt es Epilepsieformen, die sofort auffallen, entweder durch Begleiterkrankungen oder weil die Anfälle so eindeutig sind. Nicht selten bleiben Epilepsien aber auch jahrelang unbemerkt, weil die Symptome mit anderen Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen verwechselt werden. Manchmal dauert es Jahre, bis die richtige Diagnose gestellt und die genaue Ursache der Epilepsie gefunden wird.

Wird die Ursache einer Epilepsie immer gefunden?

Dr. Thomas Sauvigny: Es gibt Fälle, in denen die Ursache unklar ist. Früher sprach man von kryptogenen Epilepsien, wenn keine eindeutige Ursache gefunden werden konnte. Wir haben eine internationale Klassifikation der Epilepsien, die die Anfälle nach ihrer Entstehung einteilt:

- Fokale Anfälle, die nur in einem bestimmten Teil des Gehirns auftreten,

- generalisierte Anfälle, die das ganze Gehirn betreffen, und

- Anfälle unbekannter Ursache.

Die Ursachen der Epilepsie sind einerseits genetische Faktoren und/oder strukturelle Veränderungen im Gehirn. Andererseits gibt es auch infektiöse oder autoimmune Ursachen um die häufigsten zu nennen.

Wie läuft eine Diagnose ab? Muss immer ein MRT gemacht werden?

Dr. Thomas Sauvigny: Ein MRT ist ein wichtiger Bestandteil der Diagnostik, aber erst der zweite oder dritte Schritt. Der erste Schritt ist immer die Anamnese, also die genaue Befragung der Betroffenen und deren Angehörigen. Dann macht man in der Regel ein Elektroenzephalogramm (EEG), um die Hirnströme zu messen. Ein kurzes EEG zeigt jedoch nicht immer Anfälle. Deshalb kann es notwendig sein, das EEG über mehrere Tage durchzuführen und die Patientinnen und Patienten mit Videokameras zu überwachen. Oft bringen auch Angehörige Handyvideos mit, die helfen, die Anfälle zu dokumentieren. Es folgen weitere Untersuchungen wie eine Kernspintomographie oder eine Nervenwasseranalyse, um die Ursache der Anfälle herauszufinden. Darüber hinaus gibt es in Epilepsiezentren noch viele weitere, spezielle Untersuchungen, die durchgeführt werden können.

Wie sieht die Therapie aus?

Dr. Thomas Sauvigny: Das hängt von der Art der Epilepsie ab. Die Haupttherapie besteht zunächst aus Medikamenten, die die Anfälle unterdrücken. Liegt eine strukturelle Ursache wie ein Tumor oder eine Fehlbildung vor, kommt oft auch eine Operation in Frage. Es gibt auch neurochirurgische Eingriffe, bei denen Hirnregionen stimuliert werden, um die Anfallsbereitschaft zu verringern, z. B. der Vagusnervstimulator. Bei bestimmten Epilepsien helfen auch Diäten oder experimentelle Therapien.

Epilepsie wirkt sich mitunter stark auf das soziale Leben der Betroffenen aus. Ein LKW-Fahrer, der an Epilepsie erkrankt, kann beispielsweise seinen Beruf nicht mehr ausüben.

Dr. Thomas Sauvigny, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Es geht also in erster Linie darum, die Anfälle etwa durch Medikamente zu reduzieren?