Kategorie: Startseite

Bild: Jr Korpa / Unsplash

10.07.2025 | Meena Stavesand

Life After Art School: Wie lernen Menschen, Kunst zu machen?

Wie leben und arbeiten Künstler:innen, wenn das Studium vorbei ist? Der Podcast Life After Art School will das herausfinden – ohne Ratgeberanspruch, ohne vorgefertigte Antworten. Stattdessen geht es um Porträts von Künstler:innen, biografische Brüche und offene Wege: zwischen Atelier, Bühne, Club und Alltag. Im Interview erzählt Initiator und Co-Host Cornelius Puschke davon, welche Orte des Lernens neben der Hochschule wichtig sind und für wen die Zeit nach dem Studium besonders herausfordernd ist. Es ist ein Gespräch über künstlerisches Denken, die Bedeutung der Zeit im kreativen Prozess, die ständige Veränderung und darüber, wie man überhaupt lernen kann, Kunst zu machen.

Ihr habt den Podcast Life After Art School gestartet. Was war der Auslöser? Gab es einen Moment, in dem ihr gemerkt habt: Da fehlt etwas?

Ja, Life After Art School ist ein ganz neuer Podcast, tatsächlich auch mein erster. Ich musste dafür vieles neu lernen. Das war auch der Reiz. In meiner lehrenden Arbeit an den Hamburger Hochschulen ist es mir generell wichtig, immer wieder neue Dinge kennenzulernen. Und so ähnlich geht es auch vielen Studierenden: Sie kommen aus unterschiedlichen Motivationen ins Kunststudium und erleben unabhängig davon, ob sie Malerei oder Regie studieren, erst mal eine Phase voller neuer Eindrücke und Herausforderungen.

Und wenn das Studium vorbei ist, kommen die nächsten großen Fragen: Wie geht’s jetzt weiter? Kann ich davon leben? Will ich in diesem Job wirklich arbeiten? In dieser Lebensphase verändert sich viel, wirtschaftlich wie auch künstlerisch, deswegen ist sie so interessant. Mit dem Podcast wollen wir dem nachspüren und besser verstehen, warum Künstler:innen wie leben und arbeiten.

Du sprichst von Wir. Wer ist im Team?

Ich moderiere den Podcast zusammen mit Anne Meerpohl und Nora Sternfeld, in wechselnden Konstellationen. Ich habe das Ganze angestoßen, organisiere und entwickele es. Zusammen mit Anne und Nora suche ich die Künstler:innen aus, mit denen wir dann sprechen. Wir reden nicht nur über ihre künstlerische Praxis, sondern vor allem über ihr Leben. Uns interessiert: Wie lebt man eigentlich als Künstler:in? Wie sieht der Alltag aus, welche Entscheidungen stehen an, wie verändert sich das über die Zeit?

Life After Art School – Prolog

Für den Podcast “Life After Art School” treffen Anne Meerpohl, Cornelius Puschke und Nora Sternfeld Menschen, die an einer Kunsthochschule studiert haben und fragen, wie sie leben und arbeiten. Jeden Monat erscheint eine neue Folge von “Life After Art School” mit Gesprächspartner*innen, die in Hamburg wohnen oder studiert haben. In der ersten Folge besprechen sie, unter welchen ökonomischen Umständen das Leben nach der Kunsthochschule stattfindet und was das mit der Organisation des künstlerischen Studiums insgesamt zu tun hat. Ist es sinnvoll, Tipps und Ratschläge zu geben oder besteht der Sinn eines künstlerischen Werdegangs nicht genau darin, sich von Regeln und Zwängen zu emanzipieren? Zuerst braucht es nämlich Mut und Kraft, um die großen, schweren Türen von Kunsthochschulen und Kunstinstitutionen aufzustemmen.

Bist du selbst Künstler?

Ich bin irgendwo an den Rändern und zwischen den Stühlen unterwegs. Ich habe Kulturanthropologie und Germanistik in Hamburg studiert, bin also wissenschaftlich ausgebildet – aber ich habe nie als Wissenschaftler gearbeitet. Während des Studiums habe ich das Theater für mich entdeckt und bin darüber in die Kunst hineingewachsen.

In den vergangenen 15 Jahren habe ich als Dramaturg und Kurator in Theatern, Museen und Literaturhäusern gearbeitet – das heißt, ich entwickele gemeinsam mit Künstler:innen und Organisationen künstlerische Projekte. Oft bin ich dann in so einer Art Scharnier-Funktion, d.h. ich versuche die Ziele aller Beteiligten gut zusammen zu bringen, sodass gute Voraussetzungen für künstlerische Arbeit entstehen kann. Es ist also viel infrastrukturelle Arbeit. Und ich arbeite eben auch viel in der Lehre, das ist eigentlich ganz ähnlich.

Was treibt die Studierenden oder Absolvent:innen nach dem Studium um? Welche Probleme gibt es?

Längst nicht alle empfinden es als Krise oder Problem, wenn das Studium endet. Im Gegenteil – Kunstmachen bedeutet oft, mit Problemen zu arbeiten, aus Problemen etwas zu entwickeln. Das kann einerseits sehr befreiend sein. Wir hören aber natürlich auch viele Erlebnisse von unseren Gesprächspartner:innen, die einen kritischen Blick auf das Studium werfen. In jedem Fall geht es immer darum, sich zu seiner Umwelt zu verhalten. Veränderung ist da ein wichtiger Motor. Und das interessiert uns besonders: Wie verändert sich die Kunst, wie verändert sich die Welt, wie verändern sich die Leben?

Deshalb geht es uns im Podcast um Porträts. Wir wollen zeigen, wie Künstler:innen leben und arbeiten. Und eben auch, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern viele verschiedene. Die Kunsthochschule ist nur ein möglicher Ort, an dem eine künstlerische Praxis entstehen kann.

Und dann gibt es konkrete strukturelle Fragen: Während des Studiums gibt es eine geschützte Umgebung, ein Biotop. Danach steht man plötzlich allein da. Für wen mache ich meine Arbeit? Wie finanziere ich das? Arbeite ich allein oder mit anderen? Wie strukturiere ich meinen Alltag?

Welche Rolle spielt das Thema Geld?

Es ist sehr präsent – aber nicht immer im Vordergrund, sondern schwingt spürbar mit. Es ist in der Kunst interessanterweise auch gar nicht üblich so ganz offen über Zahlen zu reden. Teilweise gibt es ja sogar Klauseln in Verträgen, die Künstler:innen untersagen offen darüber zu sprechen. Unglaublich, finde ich. Und soweit ich weiß, ist das auch nicht rechtens.

Man könnte also sagen: Es geht um den eigenen Weg, und das Geld ist dabei ein entscheidender Faktor. Oder, um im Bild zu bleiben: Um diesen Weg zu gehen, braucht man gute Schuhe – aber wer bezahlt die?

Wer aus einem wohlhabenden Elternhaus kommt oder sich im Studium schon einen guten Nebenjob aufgebaut hat, weil das Studium das zuließ, tut sich beim Übergang ins Berufsleben oft leichter.

Schwieriger ist es für diejenigen, die in ein stark verschultes Studium eingebunden waren, mit vielen Vorgaben und Modulen. Die stehen nach dem Abschluss plötzlich vor der Frage: Wie strukturiere ich jetzt selbstständig meine Arbeit – ohne äußere Vorgaben?

Und dazu kommt: Auch im Studium ist Geld oft schon ein Überlebensthema. Viele arbeiten nebenher und behalten diese Jobs auch erst einmal nach dem Studium.

Was Kunst ist, ändert sich ständig. Und genau diese Dynamik wollen wir sichtbar machen.Cornelius Puschke

Welche Gäste hattet ihr bisher und welche Wege zeigen sich da?

Der Podcast ist ja eine Kooperation zwischen der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Da treffen sehr unterschiedliche Studiengänge aufeinander – von Malerei bis Schauspiel. Das heißt: Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was künstlerische Praxis ist.

Während Schauspieler:innen meistens das Ziel haben, in Anstellung Mitglied eines Ensembles an einem Theater zu werden, gibt es bei Maler:innen gar keine andere Option als die Selbstständigkeit. Und diese unterschiedlichen Orientierungen und Zielsetzungen wirken zurück ins Studium. Wir versuchen weniger, auf die Betriebe und Karrieren zu gucken und dafür mehr auf die Kunst. Wir wollen die Vielfalt künstlerischer Arbeit abbilden. Unsere erste Folge war mit der Schauspielerin Julia Riedler, die in Inszenierungen an großen Stadttheatern auf der Bühne mitwirkt. Dann kam Annika Kahrs, eine bildende Künstlerin, die ihre Arbeiten zusammen mit einer Galerie produziert. Das sind ganz unterschiedliche Arbeitsweisen.

Und lernt ihr dabei auch etwas über die Motivation, Künstler:in zu werden?

Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Besonders spannend wird es, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen ein künstlerisches Studium beginnen und welche von denen später tatsächlich künstlerisch arbeiten. Was machen also die anderen? Was nehmen sie mit aus dem Studium? Welche Wege eröffnet ein künstlerisches Studium?

Da geht’s auch um übertragbare Fähigkeiten: Was lerne ich da, was ich vielleicht auch anderswo einsetzen kann? Und ich bin überzeugt, dass künstlerische Arbeit eben nicht nur bedeutet, ein Handwerk zu beherrschen, sondern vor allem sich eine andere Welt vorstellen zu können. Und diese Fähigkeit finde ich sehr wertvoll und wichtig, in vielerlei Hinsicht.

Ist euer Podcast also eher ein Raum für Geschichten als ein Ratgeber?

Absolut. Wir geben keine Tipps. Dafür gibt es andere Einrichtungen an den Hochschulen, wie Career Center oder Professionalisierungsprogramme, die Wissen dazu vermitteln, wie man in die Künstlersozialkasse kommt oder einen Finanzplan erstellt.

Uns interessiert: Wie erzählen Menschen von ihrer künstlerischen Praxis? Wie sind sie dahin gekommen, wo sie heute stehen? Oft nicht durch Disziplin oder strenge Karrierepläne, sondern durch persönliche, emotionale Entscheidungen, durch Suchbewegungen und den Willen zur Veränderung. Es geht um ein Panorama unterschiedlicher Wege. Ich lerne durch die Gespräche sehr viel und hoffe, dass es die Zuhörer:innen auch können.

Wie viel Freiheit bieten Kunsthochschulen heute überhaupt noch?

Da ich an keiner Hochschule fest angestellt bin, bin ich auch nicht in die konzeptionelle Planung der Curricula eingebunden und gebe eher einzelne Seminare und Workshops. Aber ich bekomme natürlich mit, wie unterschiedlich die Ansätze sind. Die HFBK steht für eine relativ freie Idee vom Studium – mit viel Selbstbestimmung. Die Studiengänge an der HfMT sind stärker strukturiert.

Beides hat Vor- und Nachteile, und es ist eine Typ-Frage, wo man besser zurechtkommt. Persönlich finde ich: Für künstlerisches Arbeiten braucht es Freiraum und Zeit. Wenn man nur noch damit beschäftigt ist, sich an Vorgaben zu halten und damit, was andere von einem wollen, kommt man schwer dahin, sich zu fragen: Was will ich eigentlich? Was brauche ich, damit ich mich künstlerisch gut entwickeln kann?

Ich finde es toll, wenn die Studierenden selbstständig entscheiden, welche Kurse sie besuchen. In den Seminaren oder Projekten, die ich anbiete, sitzen häufig Menschen aus verschiedenen Fächern – das erlebe ich als sehr bereichernd, weil von vornherein unterschiedliche künstlerische Perspektiven im Raum sind.

Life After Art School: Julia Riedler

Die erste Gästin von Life After Art School ist die Schauspielerin Julia Riedler. Anne und Cornelius sprechen mit ihr darüber, wie wichtig das Lernen außerhalb des Studiums für ihre künstlerische Praxis war und warum die Gründung eines Kollektivs ein entscheidender Schritt auf Julias Weg war.

Wenn du an dein eigenes Studium denkst: Hättest du dir damals so einen Podcast gewünscht?

Ich glaube schon. Auch wenn ich nicht an einer Kunsthochschule war, hätte mir so ein Podcast geholfen, Perspektiven zu verstehen, Biografien zu hören. In meinem Studium habe ich viel ethnografisch gearbeitet – Interviews geführt, Feldforschungen gemacht, Material systematisiert und ausgewertet. Das sind Techniken, die mir in der Zusammenarbeit mit Künstler:innen bis heute sehr helfen.

Ich würde sogar sagen: Ich habe in meinem wissenschaftlichen Studium eine ziemlich gute Ausbildung für das künstlerische Arbeiten bekommen. Das mag erstmal paradox klingen, aber für mich war es so.

Richtet sich der Podcast nicht nur an Studierende?

Unsere erste Zielgruppe sind Studierende und Künstler*innen, aber wir wollen auch Menschen ansprechen, die als Publikum gerne in Museen oder Theater gehen. Ich glaube, die zentralen Fragen sind für viele Leute interessant: Wie kann man lernen, Kunst zu machen? Wo passiert dieses Lernen? Welche Rolle spielen Zufälle, Begegnungen, Orte? Denn was Kunst ist – das ändert sich ständig. Und genau diese Dynamik wollen wir sichtbar machen.

Über Cornelius Puschke

Cornelius Puschke entwickelt künstlerische Programme und Projekte. Als Dramaturg erarbeitet er mit Künstler:innen Performances und Theaterinszenierungen. Als Kurator programmiert er Festivals, Reihen und Gesprächsformate. Als Dozent gibt er Kurse an Hochschulen und begleitet Studierende in ihrem künstlerischen Werdegang. Als Berater unterstützt er Künstler:innen und Organisationen in ihren Vorhaben.

Cornelius ist in Bremen aufgewachsen und schloss 2009 ein Studium der Kulturanthropologie und Germanistik an der Universität Hamburg ab (Magister). Er arbeitete als Mumienbewacher, Kameraassistent und Fußballjournalist und entwickelte erst im Laufe des Studiums ein Interesse für Kunst und Theater. (Bild: Iris Janke)

Lernen erleben: KI-Werkstatt der HOOU. Bild: Maximilian Glas

02.07.2025 | Meena Stavesand

„Die HOOU ist heute lebendig, sichtbar und voller Dynamik“

Die Hamburg Open Online University feiert ihren 10. Geburtstag – ein Jahrzehnt voller digitaler Bildung, interdisziplinärer Zusammenarbeit und innovativer Projekte. Prof. Dr. Dr. Andreas H. Guse, Prodekan für Lehre am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), ist von Anfang an dabei. Im Interview blickt er auf die Entwicklung der HOOU, beschreibt die neue Dynamik der vergangenen Jahre und erklärt, warum der Austausch mit den anderen Hamburger Hochschulen für ihn persönlich wie fachlich ein besonderer Gewinn ist.

Wenn Sie zurückblicken – was war Ihre prägendste Erinnerung?

Prof. Dr. Dr. Guse: Besonders in den vergangenen Jahren ist spürbar geworden, welches Potenzial in der HOOU steckt. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele innovative Themen inzwischen ihren Weg in die Plattform gefunden haben. Die HOOU ist heute lebendig, sichtbar und voller Dynamik. Das hängt stark mit dem neuen Geschäftsführer Prof. Dr. Sönke Knutzen zusammen, der die HOOU auf das nächste Level gehoben hat. Da merkt man, was Menschen in einer Organisation bewirken können. Diese Entwicklung auch selbst mitzugestalten, ist für mich persönlich eine der schönsten Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre.

Was haben Sie persönlich aus dieser Zeit mitgenommen?

Prof. Dr. Dr. Guse: Für mich war besonders der Austausch mit anderen Hamburger Hochschulen bereichernd – etwa mit der Hochschule für Musik und Theater oder der Hochschule für bildende Künste. In der Medizin haben wir eher selten Berührungspunkte mit diesen Bereichen. Durch die HOOU habe ich ganz neue Themen und Hochschulkulturen kennengelernt. Diese persönlichen Begegnungen und der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus – das ist nach wie vor spannend und belebend zugleich.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der HOOU?

Prof. Dr. Dr. Guse: Ich wünsche mir, dass wir noch stärker aus unseren „Hochschulsilos“ herauskommen. Gut strukturierte gemeinsame Projekte könnten einen echten Mehrwert erzeugen, so wie in den Sonderforschungsbereichen der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Über Prof. Dr. Dr. Andreas H. Guse

Prof. Dr. Andreas H. Guse ist Direktor des Instituts für Biochemie und Molekulare Zellbiologie am Zentrum für Experimentelle Medizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) und Inhaber einer W3-Professur für Biochemie. Nach dem Studium der Biologie, Chemie und Pädagogik an der Universität Hamburg promovierte er dort 1990 in Biochemie. 1993 habilitierte er sich in Biochemie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der molekularen Zellbiologie und Signaltransduktion. Prof. Guse ist Träger mehrerer Forschungspreise, darunter der Lehrpreis der Stadt Hamburg (2021) sowie Forschungspreise der Deutschen Gesellschaft für Zellbiologie (2000) und der Werner-Otto-Stiftung (1999). Seit 2025 ist er Sprecher der DFG-Forschungsgruppe FOR 5705 „NeuroFlame“.

Axel Dürkop. Bild: Gugliemli

24.06.2025 | hoouadmin

Außergewöhnliche Wege zur Wissenschaft und in eine nachhaltige Zukunft

Mit Axel Dürkop wird es nie langweilig: Der wissenschaftliche Mitarbeiter der TU Hamburg bringt kreative Ideen und Teamgeist zusammen, um digitale Lernangebote in Kunstwerke zu verwandeln. Im Gespräch mit Dr. Paula O. Guglielmi zum 10. Geburtstag der HOOU berichtet er von den WATTwanderungen in Hamburg – einem Projekt der HOOU an der TU Hamburg, das wissenschaftliche Themen Menschen auf kreative Weise zugänglich macht und den Dialog zwischen Hochschulen und Gesellschaft fördert. Im Mittelpunkt steht dabei immer eines: eine nachhaltige Zukunft für unsere Welt. Und die nächste Ausgabe des BioGAStmahls im Rahmen der WATTWanderungen findet bereits am kommenden Samstag, 28. Juni, um 12 Uhr bei der altonale statt. Mehr Infos gibt’s hier.

Mit seinem Theaterhintergrund gibt Axel komplexen wissenschaftlichen Inhalten eine Bühne, auf der sie in künstlerischer und partizipativer Form aufgeführt werden. Diese innovativen Formate bieten einen niederschwelligen Zugang für Menschen, die sich sonst nicht mit komplexen wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen würden. Darüber hinaus ermöglichen sie den Dialog und Austausch zwischen Forschenden und verschiedenen Menschen aus der Gesellschaft.

Wie schaffen wir die Energiewende?

Beim Projekt „WATTwanderungen in Hamburg“ geht es um die Energiewende. Wie schaffen wir diese? Wie kann jeder und jede von uns dazu beitragen, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten? Das Projekt setzt auf sinnliche Erfahrungen und Partizipation. Ob beim gemeinsamen Kochen mit Biogas, bei einer Kinovorführung im Park oder während einer Fahrradtour – die Veranstaltungen laden ein, Nachhaltigkeit nicht nur zu verstehen, sondern zu erleben.

Mit dem Fahrrad sind wir zu einigen dieser Energieorte gefahren, in denen Veranstaltungen der WATTwanderungen stattgefunden haben. Axel erzählt uns dabei, wie das Projekt entstanden ist, wer die Kooperationspartne*innen sind und was bereits passiert ist.

„Bildung bedeutet für mich, dass man sich als Persönlichkeit weiterentwickelt. Und das passiert nur, wenn Menschen zusammen sind. Das passiert selten vorm Computer.“

Axel Dürkop

Seit 2012 arbeitet Axel als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Hamburg. Sein Interesse für Bildung und Befähigung von Menschen hat jedoch viel früher angefangen. Nachdem er viele Jahre als Darsteller und Regisseur am Theater gearbeitet hat, hat der studierte Philosoph sich autodidaktisch im Bereich Creative Commons, freie Software und Programmiersprachen weitergebildet.

Acht Jahre lang hat er als freiberuflicher Dozent für Webtechnologien und Computer in unterschiedlichen Weiterbildungseinrichtungen und Schulen gearbeitet. Der Umgang mit Menschen war für ihn dabei sehr wichtig. „Bildung bedeutet für mich, dass man sich als Persönlichkeit weiterentwickelt. Und das passiert nur, wenn Menschen zusammen sind. Das passiert selten vorm Computer“, ergänzt Axel.

Menschen für Wissenschaft begeistern – auf untypischen Wegen

Mit diesem Gedanken hat er die WATTwanderungen in Hamburg konzipiert. „WATT“ ist die Maßeinheit für Energieleistung und „Wanderungen“ bedeutet dabei, dass man zu Orten geht, an denen erneuerbare Energien produziert werden, um dort Veranstaltungen zu machen, die kultureller Natur sind“, erklärt Axel und ergänzt: „Mein Ziel ist es, Menschen über einen völlig untypischen Zugang für wissenschaftliche Themen zu interessieren.“

Für Axel ist das wichtig, denn: „Die Themen der Hochschulen beeinflussen das Leben vieler Menschen und sollten daher von einer repräsentativen Zusammensetzung der Gesellschaft diskutiert werden.“ Die „WATTwanderungen“ haben 2022 den Förderpreis Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) erhalten. Axel ist für diese Förderung sehr dankbar: „Wir erhielten Sachmittel mit Vertrauensvorschuss und der Erlaubnis, kreativ zu experimentieren. Damit konnten wir Dinge entstehen lassen, die wir vorher gar nicht wussten.“

Biogas aus den Wilhelmsburger Zinnwerken

Die erste Veranstaltung der „WATTwanderungen“ hat in den Wilhelmsburger Zinnwerken stattgefunden. „Die Kooperation mit den Zinnwerken entstand durch Steffen Walk, den Projektdurchführenden vom Lernangebot ‚BioCycle‘. Bei einem Treffen lernte ich Beate Kapfenberger und die anderen Personen kennen, die die Biogasanlage in Wilhelmsburg aufgebaut hatten.

Schnell entwickelte sich eine gemeinsame Begeisterung für die Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Steffen entwickelte ich die Konzeption, bei der Besucher*innen während vier Wochen ihren Küchenabfall sammeln und zur Anlage bringen konnten. Dort wurde der Abfall gewogen, sortiert und anschließend zu Biogas verarbeitet.

Als Dankeschön erhielten die Spender*innen ein Essen, das mit dem erzeugten Biogas zubereitet wurde“, erzählt Axel. So entstand die Veranstaltung „BioGAStmahl“, bei der Teilnehmende lernten, wie Abfälle korrekt getrennt werden, wie Biogasanlagen funktionieren und welche Rolle die Kreislaufwirtschaft für Lebensmittel spielt – technische Themen, die an der TU Hamburg erforscht werden.

Anlage produziert neben Biogas auch Flüssigdünger

Das nächste „BioGAStmahl“ hat in Altona stattgefunden: „Neben Biogas produziert die Anlage auch Flüssigdünger. Nach einem Gespräch mit Karin Haenlein vom KulturEnergieBunkerAltonaProjekt (KEBAP) e.V. entwickelte sich ein stadtteilübergreifendes Konzept: Während des ersten ‚BioGAStmahls‘ in Wilhelmsburg kochte die Kochgruppe von KEBAP. Im Tausch erhielten sie Dünger, den sie für ihr Gartenbeet vor dem Bunker in Altona nutzen konnten. Im Gegenzug kamen die Wilhelmsburger*innen nach Altona, um mit dem gedüngten Gemüse zu kochen – eine stadtteilübergreifende Kreislaufwirtschaft. Die Umsetzung war nicht einfach, denn es dauerte lange, bis alle Genehmigungen für den Transport des Biogases in Säcken per Lastenfahrrad erteilt waren“, berichtet Axel.

Die Bemühungen haben sich gelohnt: Als „BioGAStspiel“ wurde zweimal in Altona mit Biogas aus Wilhelmsburg gekocht. Einmal beim KEBAP und einmal an der Christianswiese in Altona, in Kooperation mit der altonale GmbH.

Großes Kino mit Solarenergie

Ein weiterer Schwerpunkt der „WATTwanderungen“ ist die Energiegewinnung aus der Sonne. In Kooperation mit dem KEBAP fanden zwei Veranstaltungen statt: Im Workshop „Libre Solar Box“ vermittelte Michel Langhammer die Speicherung und Nutzung von Solarenergie mit Open-Source-Hardware. Dabei verwies er auf das HOOU-Lernangebot „Libre Solar“.

Zudem wurde beim Open-Air-Kino „KinoSOLAR“, das mit Solarenergie aus einem Anhänger betrieben wurde, das Bewusstsein für nachhaltige Energienutzung durch Filme zur Energiewende und zum Klimawandel gestärkt. „So konnten wir im KulturEnergieBunker in Altona diese Dreiheit, die wir in den ‚WATTwanderungen‘ anstreben, vollenden: das praktische, ästhetische und theoretische Zusammenkommen von Workshop, Kino und Lernangebot“, ergänzt Axel.

Dort hingehen, wo die Menschen sind

Die Bücherhallen Hamburg sind ebenfalls eine wichtige Kooperationspartnerin der „WATTwanderungen“. Dort wurden die Vorbereitungsworkshops für das Klimaparlament durchgeführt, ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit den Künstler*innen Judith Henning, Amelie Hensel und Christoph Rothmeier umgesetzt wurde. „Das Klimaparlament wurde unter das Konzept der ‚menschlichen Vorstellungskraft als erneuerbare Energieform‘ untergeordnet.

Diese innovative Kategorie ermöglichte es, Projekte zu integrieren, die sich mit Fantasie, Visionen und nicht eindeutig zuordenbaren Aspekten beschäftigten“, ergänzt Axel. Die Kooperation mit den Bücherhallen hat allerdings viel früher angefangen. Bereits im Jahr 2019 veranstaltete Axel zusammen mit Dr. Lars Schmeink die Veranstaltungsreihe „Technik, Ethik, Zukunft – was denkst du?“ in der Zentralbibliothek. Auch dort wurde 2023 der Learning Circle „Bau deinen eigenen Roboter!“ angeboten.

Im Anschluss wurde das „Robo Festival“ veranstaltet, in dem verschiedene Aktivitäten eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema Robotik ermöglichten. Um die 230 Leute haben das „Robo Festival“ besucht. „Dafür braucht man so eine Institution wie die Bücherhalle. Die Zentralbibliothek hat samstags eine Reichweite von etwa 3000 Besucher*innen. Eine offene Veranstaltung hier ermöglicht Kontakte zu Menschen, die man nie erreichen würde, wenn man sie irgendwo hin einlädt, wo sie nicht sowieso schon sind“, erläutert Axel.

Noch mehr Menschen für Energiewende sensibilisieren

Zurzeit plant Axel die nächsten Veranstaltungen, um mehr Menschen für die Energiewende zu sensibilisieren und eine größere Reichweite zu erzielen. Die „WATTwanderungen“ haben eine zweite Runde verdient, um bestimmte Formate zu wiederholen.

„Nur weil man eine Veranstaltung einmal gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass alle diese mitgekriegt haben“, ergänzt Axel. Wir dürfen daher gespannt bleiben und uns auf die nächsten „WATTwanderungen“ freuen!

Die nächste Veranstaltung der WATTwanderungen findet am Samstag, 28. Juni 2025, ab 12 Uhr statt: „Wir geben Gas! Biogas für Altona“ ist ein Projekt von altonale visionair in Kooperation mit <a href=“https://kulturenergiebunker.de/“>KEBAP e.V.</a> / <a href=“https://portal.hoou.de/“>Hamburg Open Online University (HOOU)</a> / WATTwanderungen in Hamburg / <a href=“https://www.tuhh.de/tuhh/startseite“>TU Hamburg</a> / <a href=“https://zinnwerke.de/“>Zinnwerke e.V.</a> / <a href=“https://www.kirche-ottensen.de/dasein/#christianskirche“>Christianskirche</a> / <a href=“https://foodsharing.de/“>foodsharing</a> / <a href=“https://www.kirche-ottensen.de/handeln/#willkommenskulturhaus“>WillkommensKulturHaus</a><br><br>Hier findest du mehr <a href=“https://portal.hoou.de/event/wir-geben-gas-biogas-fuer-altona-2/“>Informationen zu dieser Veranstaltung</a> und hier geht es <a href=“https://www.altonale.de/altonale-visionair/wir-geben-gas/“>zur Anmeldung</a>.

Bild: Sara Ghasemi / Unsplash

03.06.2025 | Meena Stavesand

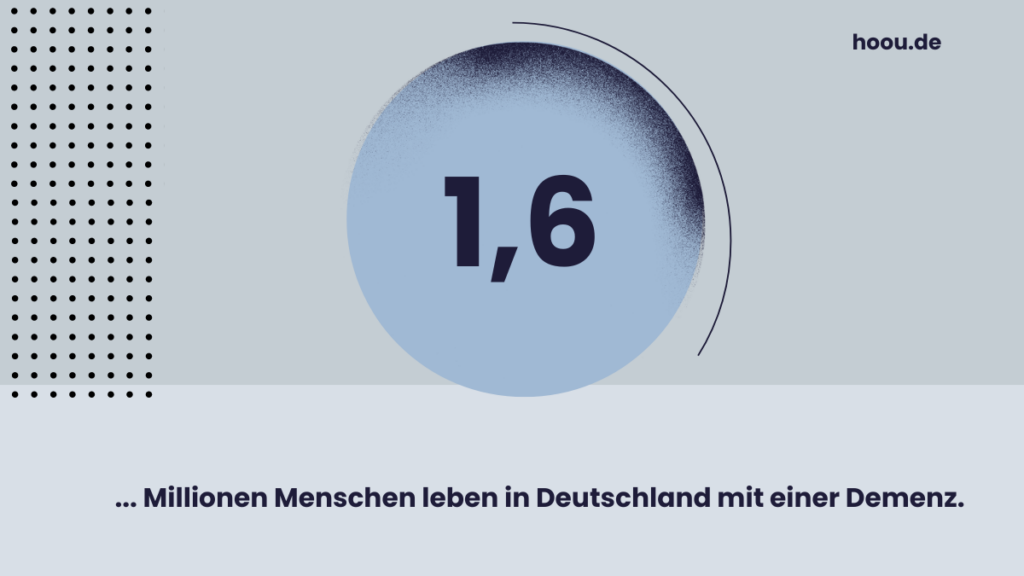

Alzheimer-Medikament Lecanemab: Zum ersten Mal wird die Ursache behandelt – nicht nur die Symptome

Vor über 100 Jahren beschrieb Alois Alzheimer erstmals die Krankheit, die heute Millionen betrifft. Doch ein Medikament, das mehr als nur Symptome lindert, gab es lange nicht. Das ändert sich jetzt: Mit Lecanemab steht eine Therapie bereit, die an einem Auslöser der Erkrankung ansetzt – und mit Donanemab wurde ein zweites Medikament zur Zulassung eingereicht. Doch für wen lohnt sich die Behandlung wirklich? Wie groß ist der Nutzen und wie sehen mögliche Nebenwirkungen aus?

Dr. Mirko Könken, Facharzt für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), erklärt im Interview, was das neue Mittel leisten kann und warum der richtige Zeitpunkt jetzt entscheidender ist denn je.

Wer mehr über Alzheimer und Demenz erfahren möchte, kann ins erste Interview mit Dr. Mirko Könken schauen. Dort geht es detailliert um Diagnosestellung, Therapiemöglichkeiten und Unterstützungsangebote für Betroffene und Angehörige.

Außerdem gibt es im Lernangebot des UKE alle Informationen über diese Krankheit:

Demenz.Online.Verstehen.

Eine Demenz ist eine Erkrankung, die durch einen fortschreitenden Verlust von kognitiven Fähigkeiten und ggfs. Veränderungen von Sozialverhalten, Persönlichkeit, Antrieb oder Stimmung gekennzeichnet ist. Oft fehlt jedoch der Zugang zu verlässlichen Informationen bezüglich Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Bevor wir über das neue Medikament Lecanemab sprechen: Was genau ist Alzheimer und wie äußert sich die Erkrankung?

Alzheimer ist eine Form oder eine Ursache für Demenz. Es handelt sich dabei um eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, bei der Nervenzellen nach und nach abgebaut werden. Typisch ist, dass zunächst das Gedächtnis und die Orientierung nachlassen – Betroffene können sich Dinge schlechter merken oder finden sich in vertrauter Umgebung plötzlich nicht mehr zurecht. In unbekannter Umgebung wird es noch schwieriger. Mit der Zeit sind auch Sprache, Urteilsvermögen und das Sozialverhalten betroffen.

Der Verlauf ist schleichend und kann sich über Jahre hinziehen. Anfangs bemerken Betroffene oft selbst gar nicht, dass etwas nicht stimmt – meist fällt es den Angehörigen zuerst auf. Wenn jemand zum Beispiel immer wieder dieselbe Frage stellt oder sich an gemeinsame Ereignisse nicht mehr erinnert.

Und was ist der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer?

Demenz beschreibt ein Syndrom – also eine Gruppe von Symptomen, bei der kognitive Fähigkeiten wie Gedächtnis, Sprache oder Orientierung deutlich eingeschränkt sind und der Alltag beeinträchtigt ist. Alzheimer ist eine mögliche Ursache dieser Symptome. Es gibt aber verschiedene Ursachen einer Demenz, auch Schlaganfälle oder eine Parkinson-Erkrankung können dazu führen.

Gibt es Vorstufen? Und wann sollte man sich Sorgen machen?

Ja, es gibt eine Vorstufe, die man „leichte kognitive Störung“ nennt. Dabei merkt man selbst oder das Umfeld, dass die Merkfähigkeit nachlässt – etwa wenn man vergisst, was man einkaufen wollte oder wie der Weg zum Supermarkt war. Der Alltag ist aber noch nicht wesentlich eingeschränkt.

Wenn solche Veränderungen über Monate bestehen bleiben, sollte man sie abklären lassen. Es kann auch andere Ursachen geben, etwa Depressionen oder Vitaminmangel. Aber wenn sich die Probleme bestätigen, sollte man handeln – je früher, desto besser. Denn genau in diesem frühen Stadium setzt der neue Antikörper-Wirkstoff an.

Was unterscheidet Lecanemab von bisherigen Alzheimer-Medikamenten und wie genau soll es wirken?

Bisherige Wirkstoffe wie Acetylcholinesterase-Hemmer oder NMDA-Rezeptor-Antagonisten können Symptome kurzfristig verbessern. Sie machen bestimmte Botenstoffe im Gehirn wieder verfügbar, beeinflussen aber nicht den Krankheitsverlauf. Man könnte es vergleichen mit einer Schmerztablette: Sie lindert den Schmerz, bekämpft aber nicht die Ursache.

Die neue Antikörper-Therapie ist anders, sie greift gezielt das sogenannte Beta-Amyloid an – ein Eiweiß, das sich bei Alzheimer im Gehirn ablagert. Es reichert sich bereits viele Jahre vor den ersten Symptomen im Gehirn an. Ein gewisser Anteil dieser Ablagerungen ist altersbedingt und zunächst nicht krankhaft. Bei der Alzheimer-Erkrankung gelingt es dem Körper jedoch nicht mehr, diese Eiweiße abzubauen. Im Laufe der Zeit lagert sich immer mehr Amyloid ab, bis schließlich die Kommunikation der Nervenzellen gestört wird und dadurch Schäden entstehen.

Der neue Wirkstoff hilft dem Immunsystem, dieses Amyloid abzubauen. Damit greift es in den eigentlichen Krankheitsmechanismus ein – das ist neu.

Für wen ist das Medikament geeignet und wie groß ist der Nutzen?

Am besten wirkt es bei Menschen in einem sehr frühen Stadium – also bei einer leichten Alzheimer-Erkrankung oder einer leichten kognitiven Störung mit gesichertem Amyloid-Nachweis. In den Studien wurde gezeigt, dass der Krankheitsverlauf im Schnitt um etwa 30 Prozent verlangsamt werden kann. Das bedeutet: Die Betroffenen bleiben länger selbstständig und gewinnen wertvolle Lebenszeit.

Wichtig ist aber: Je später man mit der Therapie beginnt, desto geringer ist der Nutzen. Wenn Nervenzellen bereits stark geschädigt sind, bringt das Entfernen des Amyloids keinen entscheidenden Vorteil mehr. Daher ist eine frühe Diagnostik wichtig.

Wie wird die Diagnose gestellt? Und wie kann man das Amyloid überhaupt nachweisen?

Zunächst macht man eine ausführliche neuropsychologische Testung. Wenn sich dabei Einschränkungen zeigen, folgt eine sogenannte Biomarker-Diagnostik: Entweder eine Untersuchung des Nervenwassers – dabei wird eine Probe aus dem Rückenmark entnommen – oder eine spezielle Bildgebung mit einem PET-CT. Darüber lässt sich das Amyloid direkt nachweisen. In Deutschland wird vor allem die Nervenwasseranalyse verwendet, weil das PET-CT meistens nicht von den Krankenkassen bezahlt wird.

Welche Risiken oder Nebenwirkungen sind für Lecanemab bereits bekannt?

Die häufigste Nebenwirkung sind sogenannte ARIA. Das steht für Amyloid Related Imaging Abnormalities. Das sind Veränderungen, die man in der Bildgebung sieht, etwa kleine Einblutungen oder Schwellungen im Gehirn. In den meisten Fällen verursachen sie keine Symptome. In wenigen Fällen – weniger als fünf Prozent – kommt es zu Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verwirrung oder Sehstörungen, die sich in der Regel wieder zurückbilden.

Wichtig ist: Vor Beginn der Therapie wird ein MRT gemacht, um vorhandene Auffälligkeiten zu erkennen. Außerdem testen wir auf eine bestimmte Variante des Apolipoprotein E, ein Eiweiß im Blut. Wer eine Hochrisiko-Variante in sich trägt, wird von der Therapie ausgeschlossen, weil sich das Risiko für Nebenwirkungen dann deutlich erhöht.

Wie aufwendig ist die Behandlung für die Betroffenen?

Die Therapie besteht aus Infusionen, die alle zwei Wochen über einen Zeitraum von anderthalb Jahren verabreicht werden. Dazu kommen drei bis fünf MRT-Kontrollen. Das ist vergleichbar mit einer Chemotherapie – nicht in der Wirkung, aber im organisatorischen Aufwand. Die Therapie ist also nichts, was man „mal eben“ macht. Es muss gut geplant sein und in die Lebenssituation passen.

Für jemanden, der 55 Jahre alt ist und sagt „Ich möchte noch möglichst lange unabhängig bleiben“, kann das eine wertvolle Chance sein. Die Entscheidung muss immer individuell getroffen werden – gemeinsam mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin.

Ist das Medikament denn schon verfügbar – und übernehmen die Krankenkassen die Kosten?

Das Medikament ist in Europa zugelassen, aber aktuell noch nicht erhältlich. In Deutschland wird es zunächst im Rahmen einer Begleitstudie verabreicht – die ersten 1.000 Patientinnen und Patienten werden dabei genau beobachtet, um Sicherheit und Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen zu überprüfen. Das Medikament selbst wird von den Krankenkassen übernommen. Unklar ist bisher aber, wer für die aufwendige Infrastruktur – Infusionseinheiten, Personal, Bildgebung – aufkommt. Auch das bremst momentan noch den breiten Einsatz.

In Amerika gibt es das Medikament schon seit 2023. Die Zahlen dort zeigen, dass die Nebenwirkung in ihrer Häufigkeit sogar unter denen der Zulassungsstudien liegen. In Deutschland rechnen wir im Herbst 2025 mit den ersten Probanden in der Begleitstudie.

Welche Bedeutung hat Lecanemab aus Ihrer Sicht – ist es ein Durchbruch oder ein erster Schritt?

Beides. Es ist das erste Medikament, das in den Krankheitsverlauf eingreift – das ist ein Durchbruch. Zugleich ist es nur ein Teil der Lösung. Alzheimer ist komplex und Amyloid ist nicht der einzige Faktor. Künftig werden wir weitere Medikamente brauchen, möglicherweise in Kombination.

Aber die Entwicklungen zeigen: Es gibt Hoffnung. Es lohnt sich, früh zu diagnostizieren, früh zu behandeln und weiter zu forschen. Und das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Über Dr. Mirko Könken

Dr. Mirko Könken ist Facharzt für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Chefarzt Prof. Dr. Jürgen Gallinat).

Insekten unterscheiden nicht zwischen Unkraut und von uns gepflanzten Blumen. Bild: Олександр К

20.05.2025 | Meena Stavesand

„Biodiversität beginnt vor der Haustür“ – Warum Artenvielfalt unser Überleben sichert

Ein funktionierendes Ökosystem liefert uns Luft, Wasser und Nahrung. Doch diese „Dienstleistungen der Natur“ geraten zunehmend aus dem Gleichgewicht. Zum Tag der biologischen Vielfalt (22. Mai) spricht Ivonne Stresius von der HAW Hamburg über Biodiversität und beantwortet unter anderem die Frage, was wir tun müssen, um sie zu erhalten.

Ivonne Stresius verantwortet das neue Lernangebot der HAW Hamburg „Biodiversität in Gewässern“, das aufzeigt, warum biologische Vielfalt wichtig ist und was sie mit dem Menschen zu tun hat. Außerdem gibt es noch ein weiteres interessantes Angebot. Die HAW Hamburg organisiert einen Zeichenkurs zu „Nature Journal“. Die Vielfalt der Natur können wir nämlich ganz einfach selbst erleben, indem wir nach draußen gehen und unsere Entdeckungen in einem eigenen „Nature Journal“ festhalten.

Damit das gut klappt, bietet die HAW Hamburg diesen Onlinekurs an, bei dem ihr lernt, wie ihr mit einfachen Zeichenmethoden Pflanzen und Tiere beobachten und künstlerisch dokumentieren könnt. Raus aus dem Hörsaal, rein in die Natur – und mit Farben zurück!

Und nun erklärt uns Ivonne Stresius, was Biodiversität ist, warum sie für unser Leben wichtig ist und was wir dafür tun können.

Was bedeutet Biodiversität?

Ivonne Stresius: Der Begriff setzt sich aus „Bio“ für Leben und „Diversität“ für Vielfalt zusammen. Man kann ihn daher mit „biologischer Vielfalt“ übersetzen. Dabei geht es nicht nur – wie oft angenommen – um Artenvielfalt, sondern um drei verschiedene Ebenen:

Zuerst die Artenvielfalt: Das ist die Vielfalt an unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten, Pilzen und Bakterien. Ziel ist es, viele verschiedene Arten zu haben, z.B. bei Vögeln, bei Insekten, bei Säugetieren und anderen Lebewesen. Dabei ist es wichtig, dass diese Arten in die jeweiligen Lebensräume passen. Wenn in einem Fließgewässer in Schleswig-Holstein plötzlich ein Signalkrebs lebt, der dort nicht heimisch ist, spricht man nicht mehr von gewünschter Artenvielfalt. Invasive Arten zählen nicht im positiven Sinne dazu. Wichtig ist dabei auch die Verteilung der Arten im Lebensraum. Es bringt wenig, wenn sie sich nur auf eine Ecke konzentrieren und der Rest leer bleibt. Ein funktionierendes Ökosystem lebt von Ausgewogenheit und Vernetzung. Jeder Bereich im Lebensraum sollte besiedelt sein, damit die Arten sich gegenseitig ergänzen und stabilisieren können.

Dann gibt es die Vielfalt der Lebensräume selbst: Ein Bach etwa sollte nicht nur aus Steinen oder Sand bestehen. Auch Totholz kann dort liegen und bietet anderen Arten einen Lebensraum. Unterschiedliche Gewässer wie Bach und See unterstützen unterschiedliche Arten. Diese strukturelle Vielfalt ist entscheidend. Wenn wir natürliche Vielfalt erhalten wollen, müssen wir auch Raum dafür lassen. Oft wird reguliert, eingeebnet, ausgebaut. Dabei brauchen Arten solche natürlichen Unebenheiten für ihr Überleben.

Der dritte Aspekt ist die genetische Vielfalt innerhalb einer Art. Bei Schnecken sieht man viele Farbvariationen. Diese Unterschiede entstehen durch genetische Vielfalt, vergleichbar mit verschiedenen Haarfarben bei Menschen. Sie sorgt dafür, dass sich Arten an Veränderungen besser anpassen können. Diese Anpassungsfähigkeit ist in Zeiten von Klimawandel und Umweltveränderungen besonders wichtig. Wenn eine Art genetisch sehr einheitlich ist, kann eine Krankheit oder eine Klimaveränderung sie auslöschen. Vielfalt ist also auch ein Schutzmechanismus.

Insgesamt gilt: Je größer die Vielfalt, desto stabiler das Ökosystem. Wenn Bedingungen sich ändern, können manche Arten damit besser umgehen als andere. Das gilt auch für genetische Unterschiede innerhalb einer Art. Vielfalt bedeutet Resilienz. Und Resilienz bedeutet, dass ein System Krisen besser übersteht und schneller ins Gleichgewicht zurückfindet.

„Vielfalt bedeutet Resilienz. Und Resilienz bedeutet, dass ein System Krisen besser übersteht und schneller ins Gleichgewicht zurückfindet.“

Ivonne Stresius, HAW Hamburg

Wie kommen invasive Arten wie der Signalkrebs überhaupt in unsere Gewässer?

Ivonne Stresius: Meist ist der Mensch daran beteiligt. Zum Beispiel werden Tiere aus einem Aquarium in die Natur entlassen. Auch andere Tiere werden ausgesetzt. Problematisch wird es, wenn solche Arten sich stark verbreiten und heimische Arten verdrängen. Dann spricht man von invasiven Arten.

Das ist nicht immer böse Absicht. Manchmal passiert es aus Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit. Aber das Ergebnis ist das gleiche: Das natürliche Gleichgewicht wird gestört.

Warum ist biologische Vielfalt für uns Menschen so wichtig?

Ivonne Stresius: Ein funktionierendes Ökosystem liefert sogenannte „Ökosystemleistungen“. Das heißt: Die Natur arbeitet für uns. Pflanzen produzieren die Luft, die wir atmen. Gewässer reinigen sich selbst, wenn genug biologische Vielfalt vorhanden ist und die Gewässerqualität stimmt. Schadstoffe werden im Sediment zurückgehalten, das Wasser bleibt sauber. Insekten bestäuben unsere Nutzpflanzen. Ohne sie hätten wir keine Äpfel, keine Kirschen, keinen Raps. Manchmal sind nur einzelne Insektenarten für bestimmte Pflanzen verantwortlich. Fehlen sie, gibt es keine Bestäubung mehr. In China wird in einigen Regionen bereits von Hand bestäubt. Das ist mühsam und ineffizient.

Auch Fische, Holz, Nahrung – all das ist eine Leistung der Natur. Wenn die Vielfalt abnimmt, funktionieren diese Leistungen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt. Diese Leistungen nehmen wir oft als selbstverständlich wahr, aber sie sind das Ergebnis komplexer Prozesse, die sich über Jahrmillionen entwickelt haben.

Gibt es aktuelle Beispiele für bedrohte Arten?

Ivonne Stresius: Das Insektensterben ist ja schon länger bekannt. Acht Prozent aller Insektenarten gelten als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Bei Gewässermuscheln und -schnecken sind es sogar mehr als 50 Prozent. Teichmuscheln etwa werden immer seltener. Noch merken wir es nicht direkt. Aber im Ökosystem fehlen diese Tiere. Muscheln filtern Wasser, Schnecken zersetzen abgestorbenes Material. Das sind wichtige Aufgaben.

Solche Rückgänge bleiben lange unbemerkt, weil sie schleichend passieren. Aber die Auswirkungen sind langfristig gravierend. Wenn das Gleichgewicht kippt, ist es schwer, es wiederherzustellen.

Wird das Thema in der Gesellschaft genug wahrgenommen?

Ivonne Stresius: Es tut sich etwas, aber viel zu langsam. Der Begriff Biodiversität ist vielen Menschen nicht geläufig. In einer Umfrage der Europäischen Kommission von 2019 konnte nur etwa 41 % der Befragten erklären, was das ist. Beim Klimawandel ist das Bewusstsein größer, aber auch dort ist die Umsetzung schwierig. Bei der Biodiversität hängen wir noch weiter hinterher.

Dabei sind die Zusammenhänge sehr konkret und betreffen unser direktes Lebensumfeld. Es braucht mehr Aufklärung, mehr Projekte, mehr Kommunikation – und natürlich politische Rahmensetzungen.

Gibt es auch positive Entwicklungen?

Ivonne Stresius: Ja, im Kleinen. Schottergärten sind in vielen Bundesländern verboten worden. Immer mehr Menschen achten beim Gärtnern auf insektenfreundliche Pflanzen. Aber es ist noch zu wenig. Viele Pflanzen, die beliebt sind, bringen Insekten nichts: Der Sommerflieder etwa lockt zwar Schmetterlinge an, bietet aber keine Nahrung. Auch Forsythien oder gefüllte Rosen sehen schön aus, liefern aber weder Pollen noch Nektar.

Die gute Nachricht ist: Viele Menschen sind bereit, etwas zu tun, wenn sie erst einmal wissen, worauf es ankommt. Deshalb ist Bildung so wichtig. Und ein Garten ist ein idealer Ort, um anzufangen.

9 %

der Bienenarten gelten als gefährdet oder vom Aussterben bedroht.

Was können Gartenbesitzer:innen konkret tun?

Ivonne Stresius: Nicht alles muss ordentlich sein. Wildkräuter wie Giersch oder Brennnessel sind wichtige Lebensräume, zum Beispiel für Schmetterlingsraupen. Alte Pflanzenstängel stehen lassen, Totholz- oder Steinhaufen anlegen, nicht alles sofort wegräumen. Und: Mähfreier Mai! Also einfach mal den Rasen wachsen lassen oder zumindest nicht komplett mähen.

Keine Pestizide, kein Torf, mehr Struktur im Garten. Auch kleine Flächen haben Potenzial für mehr Vielfalt. Man sollte sich bewusst machen, dass jeder Quadratmeter Lebensraum sein kann, wenn er naturnah gestaltet ist. Das ist ein riesiger Hebel.

Was ist mit der Landwirtschaft?

Ivonne Stresius: Ein Großteil unserer Fläche wird landwirtschaftlich genutzt, oft konventionell. Pestizide, Monokulturen, fehlende Strukturen und zugeschüttete Kleingewässer zerstören Lebensräume. Die Ökosysteme können sich dort kaum erholen. Langfristig schadet sich die Landwirtschaft selbst: Der Boden wird unfruchtbar, Schädlinge breiten sich schneller aus, Erträge sinken.

Da ist ein großes Potenzial, aber die Landwirtschaft braucht Anreize und Unterstützung, um biodiversitätsfreundlicher zu wirtschaften. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Über<br>50 %

der Gewässermuscheln und -schneckenarten sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht.

Wie sieht die Zukunft aus, wenn sich nichts ändert?

Ivonne Stresius: Dann verlieren wir eine Ökosystemleistung nach der anderen. Vielleicht nicht komplett, aber es wird weniger. Statt 100 Fischen gibt es in Seen dann vielleicht nur noch 10. Statt vollen Ernten nur noch halbe. Und der Klimawandel verschärft alles.

Wir erleben eine schleichende, aber tiefgreifende Veränderung unserer Lebensgrundlagen. Und das ist nicht nur ein Thema für ferne Länder, sondern betrifft uns hier, vor Ort. Jetzt.

Was können wir tun?

Ivonne Stresius: Wir müssen verstehen, wie ein Ökosystem funktioniert. Es ist komplex und wir begreifen es noch nicht einmal ganz, aber zerstören es durch Unwissen. Bildung ist auch hier der Schlüssel. Jeder kann etwas tun. Und je mehr Menschen mitmachen, desto größer die Wirkung.

Biodiversität in Gewässern

Biodiversität in Gewässern - Was ist das und was hat das mit meinem Leben zu tun?

Ihr habt das Lernangebot „Biodiversität in Gewässern“ entwickelt. Es richtet sich vor allem an junge Menschen. Warum?

Ivonne Stresius: Junge Menschen tragen das meiste Risiko, wenn sich nichts ändert, und sie profitieren am meisten, wenn wir Biodiversität schützen. Das Angebot ist aber für alle Altersgruppen geeignet. Es soll Wissen niedrigschwellig vermitteln und Lust machen, selbst aktiv zu werden und sich mit der biologischen Vielfalt in der näheren Umgebung zu beschäftigen. Ob im Studium, im Alltag oder im eigenen Garten.

Haben Gärten wirklich so viel Potenzial?

Ivonne Stresius: Ja! Es gibt 17 Mio.Gärten in Deutschland. Wenn dort Vielfalt gefördert wird, ist das ein riesiger Gewinn für die Natur. Es müssen nicht immer große Flächen sein. Auch kleine Schritte zählen. Jeder Garten, der naturnah gestaltet ist, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und viele kleine Schritte ergeben am Ende eine Bewegung.

Über Ivonne Stresius

Ivonne Stresius ist Diplom-Umweltingenieurin (FH) und hat das Zweite Staatsexamen in Lebensmittelchemie. Seit 2006 arbeitet sie in der Forschung – unter anderem zu Partizipation, Stakeholder-Kommunikation sowie Gewässerqualität und Klimawandel in komplexen Umwelt- und Gesellschaftssystemen. Ihre weiteren Schwerpunkte liegen im Bereich Gesundheitsschutz im Zusammenhang mit der EG-Badegewässerrichtlinie. Ivonne Stresius ist darüber hinaus im Projektmanagement nationaler und internationaler Forschungsprojekte tätig, organisiert Workshops und Konferenzen und entwickelt Online-Lernangebote sowie pädagogische Formate rund um Natur und Mensch.

Bild: Matheus Bertelli / pexels

19.05.2025 | Ellen Pflaum

Urheberrecht bei KI-Inhalten: 10 entscheidende Antworten - auch für OER

Zum 10. Geburtstag der HOOU präsentiert das Team der HAW Hamburg eine Broschürenreihe, die durch zehn ausgewählte Impulse, Konzepte und Ideen Einblicke in die Welt der HOOU und insbesondere der Open Educational Resources (OER) gewährt. Den Auftakt dieser Reihe bildet eine Broschüre zu Urheberrechtsfragen bei der Verwendung KI-generierter Inhalte. Autorin ist Andrea Schlotfeldt, Juristin an der HAW Hamburg.

Unter dem Titel „10 Fragen zu KI-Output, Urheberrecht und OER“ werden zehn häufig gestellte Fragen rund um KI-generierte Inhalte, deren Nutzungsmöglichkeiten, Kennzeichnungspflichten sowie KI-Output als Bestandteil von Open Educational Resources umfassend beantwortet.

In den vergangenen Jahren haben sich KI-Systeme zur Text- und Bildgenerierung im Bildungs- und Wissenschaftsbereich zu einem alltäglichen Arbeitsinstrument entwickelt – sei es für die Zusammenfassung, Umformulierung oder Übersetzung von Texten oder für die Erstellung passender Bilder und grafischer Darstellungen.

Auch werden KI-generierte Inhalte zunehmend in offene Bildungsmaterialien (OER) eingebunden. Diese Anwendungen bringen verschiedene urheber- und lizenzrechtliche Fragestellungen mit sich.

Praxisnahe Antworten auf relevante Fragen

Die neue Broschüre greift gezielt jene zehn Fragen auf, die in Urheberrechts- und OER-Workshops sowie -Beratungen häufig gestellt wurden. Sie bietet nicht nur praxisnahe Antworten auf diese relevanten Fragen, sondern sensibilisiert die Leserschaft auch für rechtliche Sonderfälle, die bei der KI-Nutzung bislang möglicherweise übersehen wurden. Sämtliche Antworten auf die FAQ stehen sowohl in einer knappen Übersicht als auch in einer ausführlichen Fassung zur Verfügung.

Zitiervorschlag:

10 Jahre HOOU – 10 Fragen zu KI-Output, Urheberrecht und OER, HOOU@HAW Hamburg | Andrea Schlotfeldt, CC BY 4.0 (2025)

Bild: Alfonso Cerezo/Pixabay

06.05.2025 | Meena Stavesand

Volkskrankheit Asthma: Betroffene können mit der richtigen Therapie beschwerdefrei leben

Laufende Nase, tränende Augen, immer wieder Nies- und Hustenanfälle – die Pollensaison oder auch Hausstaubmilben plagen viele Menschen. Bei manchen hat die Allergie zu einem Asthma geführt. Daraus resultiert meistens eine lebenslange Therapie, aber die Patientinnen und Patienten seien dadurch auch weitestgehend symptomfrei, sagt der Facharzt für Pneumologie Dr. med. Sören Galow vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). „Unser Ziel ist es, dass die Betroffenen ein völlig uneingeschränktes Leben führen können.“ Dazu gehöre beispielsweise auch Sport. Wie das gelingt und wie Asthma überhaupt entsteht und diagnostiziert wird, erklärt Dr. Galow im Interview.

Dr. Galow hat an dem UKE-Lernangebot „Medizin. Online. Verstehen“ mitgewirkt. In diesem Onlineportal geht es um so genannte „Volkskrankheiten“ wie Asthma, aber auch Adipositas, Herz-Erkrankungen, Depressionen oder Epilepsie. Die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie einen niederschwelligen Zugang zu den Informationen gewährleisten. Im Interview erläutert Dr. Sören Galow nochmals die wichtigsten Aspekte zum Thema Asthma und zu den Therapiemöglichkeiten.

Was ist eigentlich Asthma?

Dr. Sören Galow: Asthma bronchiale ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, die in unterschiedlichen Formen auftreten kann und verschiedene Ursachen hat. Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch eine so genannte bronchiale Hyperreagibilität. Das bedeutet, die Betroffenen haben ein überempfindliches Atemwegssystem. Durch diese Überempfindlichkeit kann es dann durch verschiedene Reize zu einer raschen Verengung der Atemwege kommen, die in ihrer Schwere sehr variabel sein kann. Diese so genannte Atemwegsobstruktion besteht in der Regel nicht dauerhaft, sondern tritt beim Asthma bronchiale klassischerweise anfallsartig auf.

Wie viele Menschen sind in Deutschland betroffen?

Dr. Sören Galow: In Deutschland sind etwa acht Millionen Menschen von einer Asthmaerkrankung betroffen. Es handelt sich beim Asthma somit um eine Volkskrankheit, die in der gesamten so genannten westlichen Welt und insbesondere in hochentwickelten Ländern häufig auftritt. Man kann die exakten Patienten- und Patientinnenzahlen zwischen verschiedenen Ländern oft nur bedingt vergleichen, weil viele Länder ganz eigene Grundlagen für die Datenerhebung nutzen.

Es gibt allerdings definitiv ein deutliches Gefälle zwischen industriell hochentwickelten Staaten und sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern: Die Asthmahäufigkeit ist bei uns deutlich höher als zum Beispiel in Vietnam oder Peru. In den USA leiden wiederum prozentual – und somit natürlich auch in absoluten Zahlen – noch mehr Menschen als bei uns in Deutschland an einem Asthma.

Sind die Fallzahlen gestiegen?

Dr. Sören Galow: Über die letzten Jahre und Jahrzehnte hat die Zahl von Asthmatikerinnen und Asthmatiker in Deutschland stetig zugenommen, aber sind es wirklich mehr geworden oder schauen wir mittlerweile nur besser hin? In den letzten Jahren scheinen sich die Zahlen bei uns auf einem hohen Niveau zu stabilisieren. Dies ist eine Entwicklung, die wir in der gesamten westlichen industriellen Welt beobachten. In Schwellenländern und insbesondere in den Regionen der sogenannten Megacitys wie zum Beispiel Lagos, Dehli, Mumbai, Jarkata oder Sao Paulo steigen die Fallzahlen hingegen aktuell enorm an.

Was sind die Ursachen von Asthma?

Dr. Sören Galow: Es gibt verschiedene zugrundeliegende Ursachen für das Asthma bronchiale. Daraus resultiert eine Unterscheidung in verschiedene Formen des Asthmas. Wir unterscheiden ganz grundsätzlich zwischen einem allergischem und einem nicht-allergischem Asthma. Ein klassisches Beispiel: Der oder die Betroffene hat eine Pollenallergie. In der Pollensaison macht er eine Radtour, fährt an einem Feld vorbei, ist einer hohen Pollenkonzentration ausgesetzt und bekommt einen Asthmaanfall. Neben solchen saisonalen Allergien können aber auch ganzjährige Allergien wie zum Beispiel eine Haustaubmilbenallergie ein Asthma auslösen.

Demgegenüber sehen wir aber auch Patientinnen und Patienten mit einem Asthma, die keine solche nachweisbare Allergie haben. Die Allergie ist also nur eine von mehreren Ursachen, wenngleich die weitaus häufigste. Eine andere Variante: Patientinnen und Patienten ohne Allergie, aber mit klassischen Asthma-Symptomen, haben in ihrem Blut und in ihren Atemwegen eine erhöhte Zahl von sogenannten Eosinophilen (genauer: eosinophile Granulozyten, eine bestimmte Untergruppe der weißen Blutkörperchen). Diese Zellen können ebenfalls ein Asthma bronchiale verursachen, wir sprechen dann von einem eosinophilen Asthma. Die hier genannten Ursachen und Formen stellen allerdings nur einen groben Ausschnitt der aktuellen Erkenntnisse zur Ursachenerforschung und Einteilung des Asthmas dar.

Nach meiner persönlichen Meinung spielt Luftverschmutzung in der Entstehung eines Asthmas eine untergeordnete Rolle. Es gibt allerdings sehr konkrete Hinweise darauf, dass das kindliche Aufwachsen auf einem traditionellen Bauernhof der Entwicklung eines allergischen Asthmas und ganz allgemein der Entstehung von Allergien vorbeugen kann.

Dr. Sören Galow, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Wie sieht es mit Umwelteinflüssen aus? Spielen die bei Asthma eine Rolle?

Dr. Sören Galow: Der Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren bzw. Umwelteinflüssen wie Luftverschmutzung und Asthma werden zum Teil kontrovers diskutiert. Ob Luftverschmutzung oder andere klassische Umweltfaktoren ein Asthma bronchiale verursachen können, ist nicht restlos geklärt.

Nach meiner persönlichen Meinung spielt Luftverschmutzung in der Entstehung eines Asthmas eine untergeordnete Rolle. Es gibt allerdings sehr konkrete Hinweise darauf, dass das kindliche Aufwachsen auf einem traditionellen Bauernhof der Entwicklung eines allergischen Asthmas und ganz allgemein der Entstehung von Allergien vorbeugen kann. Man bezeichnet dies manchmal auch als sogenannten „Bauernhof-Effekt“. Sicher ist jedenfalls, dass individuell ungünstige Umweltbedingungen einen Asthmaanfall auslösen können. Wenn man also ein überempfindliches Bronchialsystem hat, kann beispielsweise Luftverschmutzung dazu führen, dass man Beschwerden bekommt.

Das heißt, ich habe diese Eigenschaft in meinem Körper, dass ich auf bestimmte Einflüsse überempfindlich reagiere, und dann bricht es aus.

Dr. Sören Galow: Genau, die Umweltbelastung kommt dann sozusagen oben drauf. Gleiches gilt für psychischen Stress oder zum Beispiel auch für sportliche Betätigung bei kalten Außentemperaturen. Das überempfindliche Bronchialsystem bildet die Grundlage und die Reize lösen dann Asthma-Symptome aus.

An welchen Symptomen erkenne ich Asthma?

Dr. Sören Galow: Die klassischen Symptome beim Asthma bronchiale sind anfallsartig auftretende Atemnot, Husten und ein – zumeist sehr zäher – Auswurf. Häufig berichten Betroffene auch über ein atemabhängiges Engegefühl in der Brust. Manchmal kann man außerdem sehr spezielle Atemgeräusche, z. B. ein sogenanntes Giemen und Brummen oder auch Pfeifen beim Ausatmen, wahrnehmen.

Häufigkeit und Ausprägung dieser Symptome sind sehr unterschiedlich und sie können allesamt in Kombination oder auch für sich allein auftreten. So ist es beispielsweise möglich, dass Husten zunächst das einzige Symptom eines Asthmas bleibt. Ein weiteres klassisches Erkennungsmerkmal, insbesondere für das allergische Asthma, ist zudem ein saisonales oder periodisches Auftreten. Einige allergische Asthmatikerinnen und Asthmatiker haben beispielsweise nur Symptome, wenn auch gerade Pollensaison ist.

Asthma.Online.Verstehen.

Bei Asthma handelt es sich um eine Erkrankung der Atemwege. Die Atemwege verengen sich, was Symptome wie Luftnot, Husten oder ein Engegefühl in der Brust auslösen kann. Oft fehlt jedoch der Zugang zu verlässlichen Informationen bezüglich Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Was macht der Arzt oder die Ärztin, wenn ich solche Symptome habe?

Dr. Sören Galow: Zuerst machen wir eine Anamnese, das heißt, wir fragen nach den Beschwerden und der Leidensgeschichte unserer Patientinnen und Patienten. Daraus erfahren wir schon sehr viel und können einen Anfangsverdacht stellen. Es folgt dann eine klinische Untersuchung, die zum Beispiel das Abhören der Lunge und der Atemgeräusche beinhaltet. Der Goldstandard und häufig entscheidende Aspekt der Diagnostik ist dann die Lungenfunktionsuntersuchung. Wenn wir in dieser Untersuchung eine Verengung der Atemwege feststellen, testen wir mit atemwegserweiternden Medikamenten, ob diese eine Linderung bringen. Wenn wir mit unseren Medikamenten die Enge der Atemwege auflösen können, ist die Diagnose eines Asthmas bereits gesichert und wir können uns rasch der optimalen Behandlung zuwenden.

Nun ist es aber natürlich so, dass diese Lungenfunktionsuntersuchung nicht in der freien Natur bei starkem Pollenflug stattfindet, die Patientinnen und Patienten also in dem Moment der Untersuchung dem allergischen Auslöser für die Atembeschwerden nicht ausgesetzt sind. Dementsprechend werden wir in diesem Fall zum gegebenen Zeitpunkt auch keine Auffälligkeiten in der Lungenfunktion finden. Aber wenn wir eine gute Anamnese gemacht haben und von dem Patienten oder der Patientin wissen, dass er oder sie auf bestimmte Auslöser reagiert, können wir eine sogenannte Provokationstestung durchführen. Das bedeutet, wir lösen wiederrum mit speziellen Medikamenten einen Asthmaanfall aus und können dann hierüber die Diagnose stellen. Eine solche Untersuchung ist aber natürlich nicht ganz ungefährlich und sollte daher nur von Spezialistinnen und Spezialisten durchgeführt werden. In erfahrenen Händen kann solch eine Provokationsuntersuchung aber gefahrenlos und ohne Bedenken durchgeführt werden.

Wenn nach der Lungenfunktionsuntersuchung Zweifel an der Diagnose bestehen, müssen ggf. noch weitergehende Untersuchungen folgen, die auch andere Organsysteme wie zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System genauer begutachten. Es gibt zum Beispiel ein sogenanntes „Asthma cardiale“. In diesem Fall sorgt einer Herzerkrankung für asthma-ähnliche Symptome. Herz und Lunge bilden eine funktionelle Einheit und arbeiten eng zusammen – wir dürfen also auch als Lungenärztinnen und Lungenärzte niemals die anderen Organe aus dem Blick verlieren – insbesondere wenn Untersuchungsbefunde nicht zu unserer Verdachtsdiagnose passen.

Wenn die Diagnose Asthma lautet, wie sieht dann die Therapie aus?

Dr. Sören Galow: In der Asthmatherapie hat sich in den letzten Jahren ein grundlegender Paradigmenwechsel vollzogen. Früher wurde die Behandlung des Asthmas als reine Symptombekämpfung verstanden. Heute geht es um Symptomvermeidung und Krankheitskontrolle. Wir wollen das Krankheitsbild positiv verändern, so gut und dauerhaft behandeln, dass es im Idealfall erst gar nicht mehr zu Symptomen kommt. Um das zu erreichen, nutzen wie zum Beispiel sogenannte antientzündliche Therapien, allen voran inhalative Kortikosteroide, also zu inhalierendes Kortisonspray. Durch die Wirkung des Kortions wird unter anderem der Entzündung in den Atemwegen entgegengewirkt.

Eine weitere Therapiemöglichkeit ist die Inhalation von antiobstruktiven bzw. bronchialerweiternden Medikamente. Diese werden beim Asthma in Kombination mit Kortison inhaliert und sorgen dann für eine zusätzliche Erweiterung der Bronchien.

Eine weitere wichtige Option ist die Allergen-Immuntherapie. Wenn wir eine bestimmte Allergie als auslösenden Faktor identifizieren können, gibt es in vielen Fällen die Möglichkeit der medikamentösen Desensibilisierung oder auch Hyposensibilisierung. Dabei wird versucht, die Allergie abzuschwächen oder dem Körper zu helfen, eine schrittweise Toleranz gegenüber dem Allergen zu entwickeln. Denn eine klassische Allergie ist vereinfacht gesagt nichts anderes als eine Überreaktion unserer Immunsystems.

In einigen Fällen kann es infolge einer erfolgreichen Behandlung sogar gelingen, eine Allergie komplett verschwinden zu lassen. Die Allergen-Immuntherapie muss in der Regel über mehrere Jahre durchgeführt werden, wenngleich es aber zum Glück häufig bereits während der Behandlung zu einer Verbesserung allergischen Beschwerden kommen kann.

Der Konsum von Tabakprodukten und anderen inhalativen Genussmitteln kann bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern zu schwersten Asthmaanfällen und schlimmen, nicht rückgängig zu machenden Lungenschäden führen.

Dr. Sören Galow – Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Als weitere Möglichkeit verfügen wir über Antikörpertherapien, so genannte Biologika. Es handelt sich hierbei um sehr moderne Medikamente, mit denen wir gezielt versuchen, verschiedene das Asthma auslösende Botenstoffe im menschlichen Körper zu blockieren. Derzeit stehen uns in Deutschland und Europa sechs spezielle Antikörper für die Behandlung des Asthmas zur Verfügung. Diese Therapieform kommt gegenwärtig aber nur bei besonders schweren Fällen zum Einsatz, wenn es uns also nicht gelingt, das Asthma mit den inhalativen Medikamenten und einer Allergen-Immuntherapie erfolgreich zu behandeln. Die Antikörper werden in der Regel alle paar Wochen über eine kleine Spritze unter die Haut verabreicht.

Neben der medikamentösen Therapie ist es natürlich auch enorm wichtig, auslösende Faktoren soweit möglich zu vermeiden und auf potenziell lungenschädliche Dinge wie zum Beispiel Rauchen unbedingt zu verzichten. Ein wichtiger Satz dazu: Der Konsum von Tabakprodukten und anderen inhalativen Genussmitteln kann bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern zu schwersten Asthmaanfällen und schlimmen, nicht rückgängig zu machenden Lungenschäden führen.

Gibt es Abstufungen bei der Schwere des Asthmas?

Dr. Sören Galow: Ja, unsere Therapie orientiert sich führend an der Schwere des Asthmas. Die Therapie erfolgt hierbei nach einem Stufenkonzept. Es gibt fünf Stufen – je höher die Stufe, desto schwerer das Asthma und desto schärfer die Therapie. Viele Betroffene benötigen eine Behandlung der so genannten dritten Therapiestufe, also eine dauerhafte Inhalationstherapie mit niedrigen bis moderaten Dosen Kortison und einer zusätzlichen bronchienerweiternden Medikamenten. Wenn man dann feststellt, dass das Asthma hierunter vollständig kontrolliert ist, kann man im Verlauf auch eine Stufe runtergehen und erhält die kombinierte Inhalationstherapie nur bei Bedarf – wenn zum Beispiel Allergiesaison ist.

Das Ganze geht aber natürlich auch in die andere Richtung: Wenn eine Therapie nicht ausreicht, das Asthma also nicht vollständig oder nur teilweise kontrolliert wird, steigen wir mit dem Patienten bzw. der Patientin eine Therapiestufe nach oben und erhöhen dann die Dosen der Inhalationstherapie oder setzen in besonders schweren Fällen auch Antikörper (Biologika) ein. Zum Glück sind diese schweren Fälle von Asthma sehr selten. Die allermeisten Patientinnen und Patienten können wir mit inhalativen Therapien sehr gut behandeln.

Müssen alle Asthmatikerinnen und Asthmatiker ihr Leben lang behandelt werden?

Dr. Sören Galow: Asthma ist eine chronische Erkrankung, die entsprechend auch lebenslang behandelt werden muss. Wir passen die Therapie aber natürlich immer wieder an, wenn der Krankheitsverlauf es zulässt. Kann man vielleicht die Dosis reduzieren, kann man vielleicht auf eine Bedarfstherapie umstellen? Das Behandlungskonzept muss gemeinsam regelmäßig hinterfragt werden, da sich die Krankheitsschwere und Krankheitsaktivität im Verlauf eines Lebens ändern kann – in die eine wie auch in die andere Richtung.

Um ihre Frage aber noch einmal konkret zu beantworten: Ja, ein Asthma muss lebenslang ärztlich überwacht und auch behandelt werden – manchmal nur saisonal bei Pollenflug, aber trotzdem lebenslang. Darauf muss man sich als Asthmatiker oder Asthmatikern einstellen. Das fordert natürlich eine Menge Ausdauer und Disziplin seitens der Betroffenen in Bezug auf die Medikamenteneinnahme, wird aber in den allermeisten Fällen auch mit einer vollständigen Beschwerdefreiheit belohnt.

Kann ich trotz Asthma problemlos Sport treiben?

Dr. Sören Galow: Ja! Unser oberstes Behandlungsziel ist es, dass unsere Patientinnen und Patienten ein völlig uneingeschränktes Leben führen können – und dazu gehört auch Sport. Es gibt Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die trotz Asthma zu 100 Prozent leistungsfähig sind. Wenn Betroffene bei sportlichen Aktivitäten welcher Art auch immer, Luftnot verspüren, sollten sie dies unbedingt mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin thematisieren und besprechen. Mit einer modernen und individuellen Asthmatherapie sind den eigenen Zielen bereits heute kaum Grenzen gesetzt. Und wahrscheinlich werden wir Asthma bronchiale in Zukunft immer besser und individueller behandeln können.

Über Dr. Sören Galow

Dr. med. Sören Galow ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und als Funktionsoberarzt in der Abteilung für Pneumologie (Chefarzt: PD Dr. med. Hans F. E. Klose) im UKE tätig. In dieser Funktion leitet er unter anderem die Spezialsprechstunde für schweres Asthma bronchiale. Neben der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit schwerem Asthma beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Lungenhochdruckerkrankungen (Pulmonale Hypertonie), Lungenfibrosen, Sarkoidose sowie der Vor- und Nachbetreuung im Rahmen einer Lungentransplantation. Das Team der Pneumologie ist fester Bestandteil des Martin-Zeitz-Centrum für seltene Erkrankungen (Centrum für seltene Lungenerkrankungen) sowie des universitären Transplantationszentrums des UKE.

Lizenzhinweis für das Interview: CC BY 4.0

Bild: Ivan Samkov / pexels.com

15.04.2025 | Meena Stavesand

KI trifft Klassenzimmer: Wie Lehrkräfte lernen, künstliche Intelligenz sinnvoll einzusetzen

Wie verändert KI die Bildung – nicht nur im Klassenzimmer, sondern schon in der Ausbildung der Lehrkräfte? Wir haben mit Johannes Schäfers von der TU Hamburg gesprochen. Er ist Experte für berufliche Bildung und entwickelte für die HOOU gemeinsam mit Prof. Dr. Maren Baumhauer und Stephanie Wichmann das Lernangebot „KOM.KI“, mit dem sich etwa Lehramtsstudierende auf den reflektierten Einsatz von KI vorbereiten können. Im Interview spricht er über Chancen, Stolpersteine – und darüber, warum man sich ruhig trauen darf, einfach mal mit KI loszulegen.

Wann bist du mit KI in Berührung gekommen?

Johannes Schäfers: Mein erster Berührungspunkt mit KI war tatsächlich Ende 2022, Anfang 2023, als die ersten Chatbots für die breite Gesellschaft wie z. B. ChatGPT aufkamen. Das war schon beeindruckend, was da plötzlich möglich war.

Wie nutzt du KI heute in deiner Arbeit an der TU Hamburg?

Johannes Schäfers: Inzwischen fast täglich. An der TU Hamburg haben wir einen eigenen Chatbot namens TUKI, die auch auf ChatGPT basiert. Die ist mit unserer Infrastruktur verknüpft. Das macht es besonders praktisch.

Ich nutze aber auch verschiedene KI-Tools fürs Brainstorming, zum Strukturieren von Inhalten und für Bildgenerierung – zum Beispiel für Präsentationen oder für die Lehre allgemein. KI hilft mir teilweise bei administrativen Aufgaben, um Prozesse effizienter zu gestalten. Es spart einfach Zeit und gibt Raum für Kreativität.

Wenn du an Schule und Bildung denkst – wo siehst du die größten Potenziale von KI? Für Lehrkräfte und für Schüler:innen?

Johannes Schäfers: Für Lehrkräfte sehe ich unter anderem riesiges Potenzial in der Analyse und Begleitung von Lernprozessen – also dabei, besser zu verstehen, wo die Schüler:innen gerade stehen – das nennt sich Learning Analytics.

Für Schüler:innen wiederum ist KI super, um sich Inhalte einfacher aufbereiten zu lassen: Zusammenfassungen, Gliederungen, einfache Erklärungen oder auch Bildmaterial. Das erleichtert vieles.

Aber: Es ist wichtig, diese Tools aber auch kritisch zu betrachten. Man muss lernen, die Ergebnisse zu hinterfragen. Ist das korrekt, was die KI da ausspuckt? Wie kann ich die Ergebnisse möglicherweise weiter überprüfen? Ergibt das Sinn? Diese Reflexion sollte immer dazu gehören.

Learning Analytics bezeichnet die systematische Auswertung von Lerndaten der Schüler:innen. Es geht darum, Lernstände zu analysieren, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und individuelle Lernpfade aufzuzeigen. Beispielsweise kann ein KI-gestütztes System zeigen, wenn die Leistung eines Schülers oder einer Schülerin plötzlich abfällt – vielleicht durch persönliche Probleme oder Lernschwierigkeiten. Lehrkräfte können so gezielter unterstützen. Auch adaptive Lernpfade sind möglich: Wer Schwierigkeiten hat, bekommt kleinere, passende Aufgabenpakete – bis das große Ganze bewältigt werden kann. Das Ziel: mehr (und schnellere) individuelle Förderung.

Ich musste mir damals im Studium alle Inhalte mühsam zusammensuchen – heute fragt man ein Tool. Geht da nicht auch etwas verloren?

Johannes Schäfers: Natürlich kann man sagen: Die Tools nehmen einem einiges an Arbeit ab. Aber man muss auch dazu befähigt werden, sie überhaupt sinnvoll einsetzen zu können. Und genau da sehe ich unsere Aufgabe – in der Ausbildung der angehenden Lehrkräfte. Es geht nicht nur um die bloße Anwendung, sondern um eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung im Umgang mit KI-Tools.

Und klar ist doch: Jede Generation hatte ihre Tools. Wir hatten in den 2000ern plötzlich Computer. Vor knapp 50 Jahren gab’s das alles noch nicht. Es geht nicht darum, ob man Technik nutzt – sondern wie.

Welche Kompetenzen sind dir dabei besonders wichtig?

Johannes Schäfers: Neben dem technischen Verständnis sind mir ethische, gesellschaftliche und auch ökologische Aspekte extrem wichtig. Aspekte der Diskriminierung, des Datenschutzes aber auch der Energieverbrauch von Servern – das gehört alles dazu. Ich versuche, meinen Studierenden genau diese Perspektiven mitzugeben: Es geht nicht nur um die Technik, sondern darum, wie wir verantwortungsvoll mit ihr umgehen.

Ihr habt ein Lernangebote zum Umgang mit KI erstellt. Es geht um die Entwicklung von KI-Kompetenzen. Was sind eure Erkenntnisse bisher?

Johannes Schäfers: Was mich total begeistert: Die Studierenden in unseren Seminaren kommen mit vielen eigenen Ideen. Sie entwickeln Projekte, erproben KI in Lehrveranstaltungen und profitieren auch selbst ganz konkret. Auch leistungsschwächere Studierende sehe ich durch KI gezielt unterstützt – etwa bei der Rechtschreibung oder bei der Gliederung von Texten. Das stärkt das Selbstbewusstsein und führt oft zu besseren Ergebnissen.

Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Studierenden auch wissen, wie man mit KI sinnvoll umgeht. Und genau das versuchen wir zu fördern – Schritt für Schritt, ohne Überforderung, mit den Lernangeboten unseres Projekts „Kom.KI“.

Worum geht’s da genau?

Johannes Schäfers: Wir haben zwei Formate entwickelt: den „Short Track“ für Einsteiger:innen, der sich am 4-A-Modell von Prof. Dr. Doris Weßels orientiert – also Aufklären, Ausprobieren, Akzeptieren, Aktiv werden. Wir haben das Ganze um ein fünftes A ergänzt: Anlässe schaffen. Denn oft fehlt in Schulen genau das – der konkrete Anlass, um KI sinnvoll z. B. im Unterricht einzusetzen.

Dann gibt es noch den „Deep Track“ für Fortgeschrittene. Dieser vertieft das Thema – mit konkreten Beispielprojekten, die unsere Studierenden gemeinsam mit Lehrkräften unter anderem aus Hamburger beruflichen Schulen entwickelt haben. Die Ergebnisse wurden hierbei in Form von Postern aufbereitet und sind auf unserer über unsere Lernangebote öffentlich zugänglich.

Kom.KI - Kompetenzentwicklung für KI-Tools

Künstliche Intelligenz (KI) spielt für viele Bereiche unseres Lebens bereits eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich durch die intensive Nutzung von generativer KI, zum Beispiel in Form von Textgenerierung oder verschiedenen kreativen Prozessen wie Bilderstellung, Musikkomposition oder Videoproduktion. Die Veränderungen, die KI mit sich bringt, wirken sich aber auch unmittelbar auf unsere persönliche und berufliche Bildung aus. Diese Zusammenhänge möchten wir dir gerne hier in diesem Lernmodul vermitteln. Dafür haben zahlreiche Studentinnenund Studenten in Kooperation mit beruflichen Schulen Konzepte entwickelt, wie Künstliche Intelligenz für verschiedene Akteure zum Vorteil werden kann.

Wie gut kennen sich die Studierenden mit KI aus? Gibt es da Unterschiede?

Johannes Schäfers:Ja, definitiv. Manche sind sehr Technik-affin, andere tun sich schwerer – es gibt große Unterschiede. Dazu kommen die unterschiedlichen Vorerfahrungen oder auch ungleichen Zugänge zu kostenpflichtigen Tools – das sind alles reale Stolpersteine, denen wir begegnen.

Ich bin zwar ein Fan von „einfach mal ausprobieren“, also „trial and error“, aber wir brauchen trotzdem einen begleiteten Einstieg. Nur so können die Studierenden lernen, worauf es ankommt – nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich und praktisch damit zu arbeiten sowie ihr Erlerntes zu reflektieren.

Ihr seid auch bei der KI-Werkstatt der HOOU am 26. April. Was zeigt ihr dort?

Johannes Schäfers: Bei der KI-Werkstatt stellen wir beide Lernformate vor – und damit auch die Projektergebnisse unserer Studierenden. Uns geht’s darum, andere Lehrkräfte zu inspirieren: Schaut, was möglich ist! Findet Anlässe in eurem eigenen Schulalltag. Probiert Dinge aus, auch wenn ihr noch keine Expert:innen seid.

Denn genau das ist der erste Schritt: ins Handeln kommen. Nicht nur verstehen, sondern machen.

Wenn du an die Zukunft des Lernens denkst – welche Rolle spielt KI dabei?

Johannes Schäfers: Ich glaube KI wird nicht wieder verschwinden. Sie ist schon jetzt Teil unseres Alltags, besonders im Bildungsbereich. Und ich sehe das nicht als Problem, sondern als großartige Chance. Wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen – kritisch, reflektiert und verantwortungsvoll.

Natürlich gibt es auch Risiken: KI kann halluzinieren, also falsche Informationen ausgeben. Aber wenn wir lernen damit umzugehen, können wir viel gewinnen. Studien zeigen schon jetzt: Wer mit KI arbeitet, kann manche Aufgaben schneller und besser erledigen – gerade im Bereich allgemeiner Schreibaufgaben. Die Qualität steigt, der Zeitaufwand sinkt. Das finde ich ist ein starkes Argument.

Aber: Es braucht Interesse, Neugier und die Bereitschaft, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Nur dann kann man das Potenzial wirklich nutzen.

Über Johannes Schäfers

Johannes Schäfers M. Ed. ist seit Mai 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Berufliche Bildung und Digitalisierung an der Technischen Universität Hamburg. Zuvor war er in der Zeit von Juni 2020 bis April 2023 über das BMBF-geförderte Projekt „Leibniz works 4.0“ im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung an der Leibniz Universität Hannover beschäftigt. Sein Arbeits- und Forschungsschwerpunkt liegt in der Entwicklung und Evaluation von digitalen Lernumgebungen und der Erfassung und Förderung digitalisierungsbezogener Kompetenzen von Lehrkräften in der beruflichen Bildung.

Bild: Tirachard Kumtanom / pexels

08.04.2025 | Meena Stavesand

Gesundheits-Hacks für ein fittes Leben: Dein Toolkit gegen Verspannungen, Stress & Co.

Während in Deutschland der Krankenstand mit etwa 5 Prozent immer noch auf Rekordhöhe liegt, bieten wir dir zum Weltgesundheitstag (7. April) passende Lösungen für mehr Fitness und eine stabile Gesundheit. Bei uns findest du alltagstaugliches Gesundheitswissen: Von schnellen Übungen gegen den Computer-Nacken über smarte Ernährungstricks (ohne erhobenen Zeigefinger!) bis hin zu verständlich erklärten medizinischen Innovationen. Unsere kostenlosen Kurse machen dich fit für die gesundheitlichen Herausforderungen von heute – ohne dass du Medizin studieren musst und mit Tipps, die du in deinen Alltag einbauen kannst.

Ob Norovirus, Influenza oder psychische Leiden – der Krankenstand liegt in Deutschland mit 5,3 Prozent im Jahr 2024 auf einem fast gleichbleibend hohen Niveau. Angesichts dieser Zahlen wird der diesjährige Weltgesundheitstag besonders wichtig.

Er steht am 7. April unter dem Motto „Gesunde Anfänge, hoffnungsvolle Zukunft“ und startet eine einjährige Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Verbesserung der Mutter-Kind-Gesundheit. Diese Initiative ist dringend nötig: Trotz Fortschritten starben 2020 etwa 1.000 Frauen in der Europäischen Region an Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen.

Gesunde Anfänge zu schaffen bedeutet auch, Wissen zu teilen und Gesundheitskompetenz zu fördern – genau hier setzen die Lernangebote der HOOU an.

Medizin verstehen – in einfachen Worten

Mit unserem Angebot „Medizin. Online. Verstehen.“ hat das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Plattform geschaffen, die komplexe Gesundheitsthemen einfach erklärt. Hier findest du leicht verständliche Videos und Texte zu Themen wie Adipositas, Schlaganfall, Diabetes oder Depressionen – ein wichtiger Baustein für einen besseren Blick auf deine Gesundheit.

Medizin. Online. Verstehen.

In diesem Lernangebot stellen wir verschiedene Erkrankungen und deren Behandlung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in Form von kurzen Filmen und informativen Texten auf einer projekteigenen Webseite vor.

Verspannungen ade – kleine Übungen mit großer Wirkung

Kennst du das? Nach einem langen Tag vor dem Computer ziehen Nacken und Schultern, der Kopf brummt. Mit unserem Kurs „Spielend gesund bleiben“ lernst du einfache Übungen, die wirklich helfen. Die Expert:innen der Hochschule für Musik und Theater und des UKE zeigen in kurzen Videos, wie du Verspannungen selbst lösen kannst. Diese Übungen wurden ursprünglich für Musiker:innen entwickelt, aber sie sind für uns alle ein echter Gewinn. Probier’s aus – dein Nacken wird es dir danken!

Spielend gesund bleiben

Gesundes Musizieren braucht einen gesunden Körper und wir zeigen Dir die Übungen dafür!

Die Macht der Klänge – wie Geräusche heilen können