Schlagwort: demenz

Bild: Sara Ghasemi / Unsplash

03.06.2025 | Meena Stavesand

Alzheimer-Medikament Lecanemab: Zum ersten Mal wird die Ursache behandelt – nicht nur die Symptome

Vor über 100 Jahren beschrieb Alois Alzheimer erstmals die Krankheit, die heute Millionen betrifft. Doch ein Medikament, das mehr als nur Symptome lindert, gab es lange nicht. Das ändert sich jetzt: Mit Lecanemab steht eine Therapie bereit, die an einem Auslöser der Erkrankung ansetzt – und mit Donanemab wurde ein zweites Medikament zur Zulassung eingereicht. Doch für wen lohnt sich die Behandlung wirklich? Wie groß ist der Nutzen und wie sehen mögliche Nebenwirkungen aus?

Dr. Mirko Könken, Facharzt für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), erklärt im Interview, was das neue Mittel leisten kann und warum der richtige Zeitpunkt jetzt entscheidender ist denn je.

Wer mehr über Alzheimer und Demenz erfahren möchte, kann ins erste Interview mit Dr. Mirko Könken schauen. Dort geht es detailliert um Diagnosestellung, Therapiemöglichkeiten und Unterstützungsangebote für Betroffene und Angehörige.

Außerdem gibt es im Lernangebot des UKE alle Informationen über diese Krankheit:

Demenz.Online.Verstehen.

Eine Demenz ist eine Erkrankung, die durch einen fortschreitenden Verlust von kognitiven Fähigkeiten und ggfs. Veränderungen von Sozialverhalten, Persönlichkeit, Antrieb oder Stimmung gekennzeichnet ist. Oft fehlt jedoch der Zugang zu verlässlichen Informationen bezüglich Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Bevor wir über das neue Medikament Lecanemab sprechen: Was genau ist Alzheimer und wie äußert sich die Erkrankung?

Alzheimer ist eine Form oder eine Ursache für Demenz. Es handelt sich dabei um eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, bei der Nervenzellen nach und nach abgebaut werden. Typisch ist, dass zunächst das Gedächtnis und die Orientierung nachlassen – Betroffene können sich Dinge schlechter merken oder finden sich in vertrauter Umgebung plötzlich nicht mehr zurecht. In unbekannter Umgebung wird es noch schwieriger. Mit der Zeit sind auch Sprache, Urteilsvermögen und das Sozialverhalten betroffen.

Der Verlauf ist schleichend und kann sich über Jahre hinziehen. Anfangs bemerken Betroffene oft selbst gar nicht, dass etwas nicht stimmt – meist fällt es den Angehörigen zuerst auf. Wenn jemand zum Beispiel immer wieder dieselbe Frage stellt oder sich an gemeinsame Ereignisse nicht mehr erinnert.

Und was ist der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer?

Demenz beschreibt ein Syndrom – also eine Gruppe von Symptomen, bei der kognitive Fähigkeiten wie Gedächtnis, Sprache oder Orientierung deutlich eingeschränkt sind und der Alltag beeinträchtigt ist. Alzheimer ist eine mögliche Ursache dieser Symptome. Es gibt aber verschiedene Ursachen einer Demenz, auch Schlaganfälle oder eine Parkinson-Erkrankung können dazu führen.

Gibt es Vorstufen? Und wann sollte man sich Sorgen machen?

Ja, es gibt eine Vorstufe, die man „leichte kognitive Störung“ nennt. Dabei merkt man selbst oder das Umfeld, dass die Merkfähigkeit nachlässt – etwa wenn man vergisst, was man einkaufen wollte oder wie der Weg zum Supermarkt war. Der Alltag ist aber noch nicht wesentlich eingeschränkt.

Wenn solche Veränderungen über Monate bestehen bleiben, sollte man sie abklären lassen. Es kann auch andere Ursachen geben, etwa Depressionen oder Vitaminmangel. Aber wenn sich die Probleme bestätigen, sollte man handeln – je früher, desto besser. Denn genau in diesem frühen Stadium setzt der neue Antikörper-Wirkstoff an.

Was unterscheidet Lecanemab von bisherigen Alzheimer-Medikamenten und wie genau soll es wirken?

Bisherige Wirkstoffe wie Acetylcholinesterase-Hemmer oder NMDA-Rezeptor-Antagonisten können Symptome kurzfristig verbessern. Sie machen bestimmte Botenstoffe im Gehirn wieder verfügbar, beeinflussen aber nicht den Krankheitsverlauf. Man könnte es vergleichen mit einer Schmerztablette: Sie lindert den Schmerz, bekämpft aber nicht die Ursache.

Die neue Antikörper-Therapie ist anders, sie greift gezielt das sogenannte Beta-Amyloid an – ein Eiweiß, das sich bei Alzheimer im Gehirn ablagert. Es reichert sich bereits viele Jahre vor den ersten Symptomen im Gehirn an. Ein gewisser Anteil dieser Ablagerungen ist altersbedingt und zunächst nicht krankhaft. Bei der Alzheimer-Erkrankung gelingt es dem Körper jedoch nicht mehr, diese Eiweiße abzubauen. Im Laufe der Zeit lagert sich immer mehr Amyloid ab, bis schließlich die Kommunikation der Nervenzellen gestört wird und dadurch Schäden entstehen.

Der neue Wirkstoff hilft dem Immunsystem, dieses Amyloid abzubauen. Damit greift es in den eigentlichen Krankheitsmechanismus ein – das ist neu.

Für wen ist das Medikament geeignet und wie groß ist der Nutzen?

Am besten wirkt es bei Menschen in einem sehr frühen Stadium – also bei einer leichten Alzheimer-Erkrankung oder einer leichten kognitiven Störung mit gesichertem Amyloid-Nachweis. In den Studien wurde gezeigt, dass der Krankheitsverlauf im Schnitt um etwa 30 Prozent verlangsamt werden kann. Das bedeutet: Die Betroffenen bleiben länger selbstständig und gewinnen wertvolle Lebenszeit.

Wichtig ist aber: Je später man mit der Therapie beginnt, desto geringer ist der Nutzen. Wenn Nervenzellen bereits stark geschädigt sind, bringt das Entfernen des Amyloids keinen entscheidenden Vorteil mehr. Daher ist eine frühe Diagnostik wichtig.

Wie wird die Diagnose gestellt? Und wie kann man das Amyloid überhaupt nachweisen?

Zunächst macht man eine ausführliche neuropsychologische Testung. Wenn sich dabei Einschränkungen zeigen, folgt eine sogenannte Biomarker-Diagnostik: Entweder eine Untersuchung des Nervenwassers – dabei wird eine Probe aus dem Rückenmark entnommen – oder eine spezielle Bildgebung mit einem PET-CT. Darüber lässt sich das Amyloid direkt nachweisen. In Deutschland wird vor allem die Nervenwasseranalyse verwendet, weil das PET-CT meistens nicht von den Krankenkassen bezahlt wird.

Welche Risiken oder Nebenwirkungen sind für Lecanemab bereits bekannt?

Die häufigste Nebenwirkung sind sogenannte ARIA. Das steht für Amyloid Related Imaging Abnormalities. Das sind Veränderungen, die man in der Bildgebung sieht, etwa kleine Einblutungen oder Schwellungen im Gehirn. In den meisten Fällen verursachen sie keine Symptome. In wenigen Fällen – weniger als fünf Prozent – kommt es zu Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verwirrung oder Sehstörungen, die sich in der Regel wieder zurückbilden.

Wichtig ist: Vor Beginn der Therapie wird ein MRT gemacht, um vorhandene Auffälligkeiten zu erkennen. Außerdem testen wir auf eine bestimmte Variante des Apolipoprotein E, ein Eiweiß im Blut. Wer eine Hochrisiko-Variante in sich trägt, wird von der Therapie ausgeschlossen, weil sich das Risiko für Nebenwirkungen dann deutlich erhöht.

Wie aufwendig ist die Behandlung für die Betroffenen?

Die Therapie besteht aus Infusionen, die alle zwei Wochen über einen Zeitraum von anderthalb Jahren verabreicht werden. Dazu kommen drei bis fünf MRT-Kontrollen. Das ist vergleichbar mit einer Chemotherapie – nicht in der Wirkung, aber im organisatorischen Aufwand. Die Therapie ist also nichts, was man „mal eben“ macht. Es muss gut geplant sein und in die Lebenssituation passen.

Für jemanden, der 55 Jahre alt ist und sagt „Ich möchte noch möglichst lange unabhängig bleiben“, kann das eine wertvolle Chance sein. Die Entscheidung muss immer individuell getroffen werden – gemeinsam mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin.

Ist das Medikament denn schon verfügbar – und übernehmen die Krankenkassen die Kosten?

Das Medikament ist in Europa zugelassen, aber aktuell noch nicht erhältlich. In Deutschland wird es zunächst im Rahmen einer Begleitstudie verabreicht – die ersten 1.000 Patientinnen und Patienten werden dabei genau beobachtet, um Sicherheit und Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen zu überprüfen. Das Medikament selbst wird von den Krankenkassen übernommen. Unklar ist bisher aber, wer für die aufwendige Infrastruktur – Infusionseinheiten, Personal, Bildgebung – aufkommt. Auch das bremst momentan noch den breiten Einsatz.

In Amerika gibt es das Medikament schon seit 2023. Die Zahlen dort zeigen, dass die Nebenwirkung in ihrer Häufigkeit sogar unter denen der Zulassungsstudien liegen. In Deutschland rechnen wir im Herbst 2025 mit den ersten Probanden in der Begleitstudie.

Welche Bedeutung hat Lecanemab aus Ihrer Sicht – ist es ein Durchbruch oder ein erster Schritt?

Beides. Es ist das erste Medikament, das in den Krankheitsverlauf eingreift – das ist ein Durchbruch. Zugleich ist es nur ein Teil der Lösung. Alzheimer ist komplex und Amyloid ist nicht der einzige Faktor. Künftig werden wir weitere Medikamente brauchen, möglicherweise in Kombination.

Aber die Entwicklungen zeigen: Es gibt Hoffnung. Es lohnt sich, früh zu diagnostizieren, früh zu behandeln und weiter zu forschen. Und das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Über Dr. Mirko Könken

Dr. Mirko Könken ist Facharzt für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Chefarzt Prof. Dr. Jürgen Gallinat).

Foto: Astrid Schaffner / unsplash

23.12.2024 | Meena Stavesand

Demenz und Alzheimer: Wenn Vergesslichkeit zum Problem wird

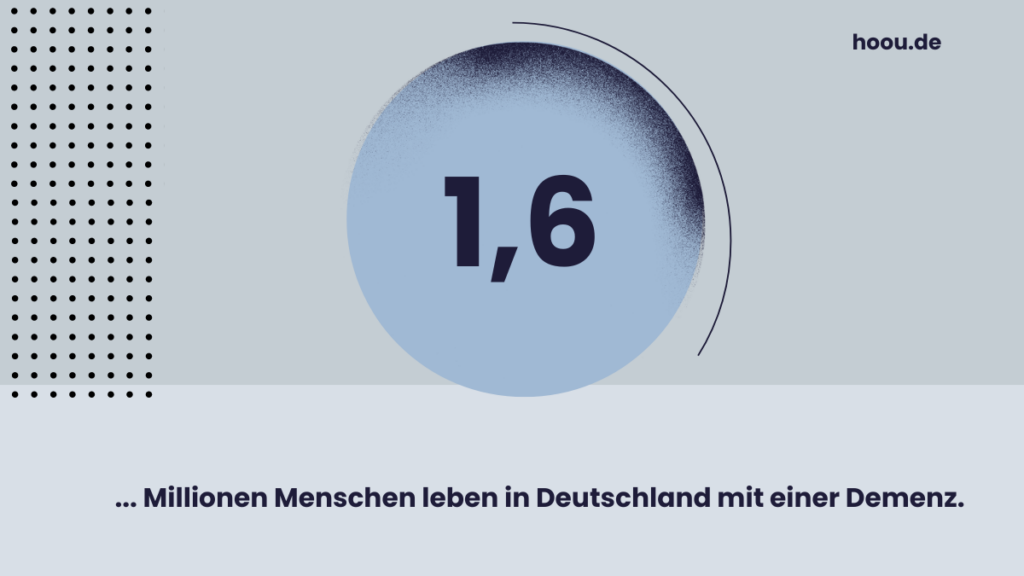

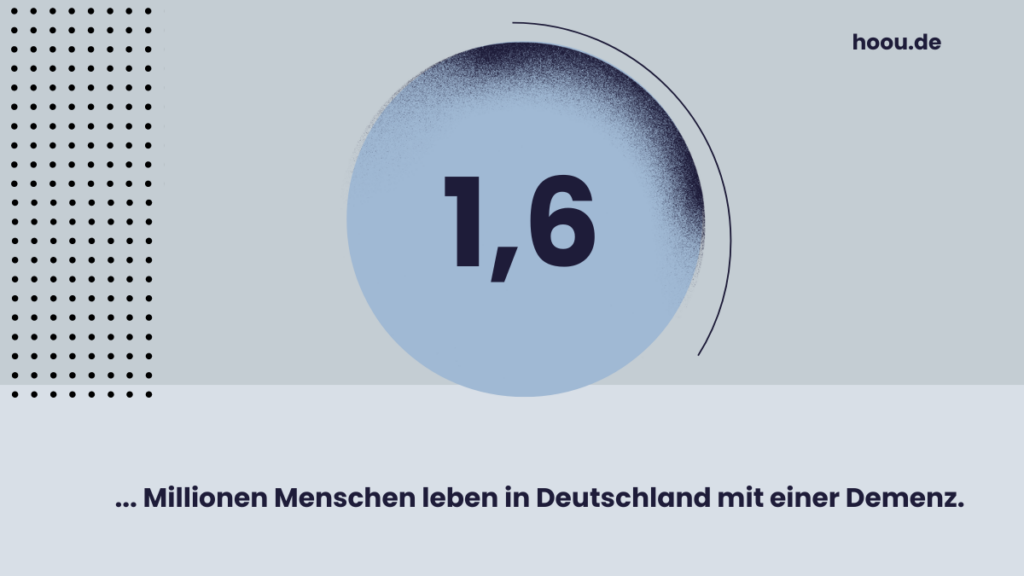

Demenz ist eine Diagnose, die das Leben der Betroffenen und ihrer Familien tiefgreifend verändern kann. Doch was genau verbirgt sich hinter dieser Erkrankung? In Deutschland leben rund 1,6 Millionen Menschen mit einer Demenz. Das Risiko, daran zu erkranken, steigt mit zunehmendem Lebensalter deutlich an. Die Demenz ist daher eines der häufigsten Gesundheitsprobleme im Alter. Wichtig ist aber eine Unterscheidung: eine Demenz nicht gleich eine Alzheimer-Erkrankung. Alzheimer ist eine mögliche Ursache für die Symptome einer Demenz. Allerdings sind rund Zweidrittel der Demenzen auf eine Alzheimer-Erkrankung zurückzuführen. Am heutigen Welt-Alzheimer-Tag, dem 21. September, befassen wir uns daher intensiver mit diesem Thema.

Im Interview beleuchtet Dr. Mirko Könken, Facharzt für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) die Zusammenhänge zwischen Demenz und Alzheimer, spricht über frühe Symptome und gibt wertvolle Ratschläge, wie man das Risiko minimieren und den Krankheitsverlauf beeinflussen kann. Zudem erläutert Dr. Könken, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für Betroffene und deren Angehörige gibt.

Weitere Antworten und wichtige Hinweise gibt es im Lernangebot „Medizin. Online. Verstehen“ des UKE, das sich ebenfalls mit Demenz auseinandersetzt.

Was ist Demenz? Wie äußert sich diese Krankheit und in welcher Verbindung steht sie zu Alzheimer?

Dr. Mirko Könken: Demenz ist der Verlust von kognitiven Fähigkeiten, der immer stärker fortschreitet und irgendwann zu einer Einschränkung des Alltags führt. Es gibt unterschiedliche diagnostische Leitlinien, zum Beispiel die ICD-10 oder DSM IV, die festlegt, welche Kriterien eine Demenz-Erkrankung erfüllen muss. Vordringlich ist dabei die Gedächtnisstörung. Aber man muss sagen, dass alle kognitiven Bereiche betroffen sein können, also Schwierigkeiten mit z.B. der Sprache, der Orientierung, ein vermindertes Urteilsvermögen oder eine Veränderung des sozialen Verhaltens. All diese Dinge gehören zu unseren kognitiven Fähigkeiten. Wenn es da zu Einschränkungen kommt, die unseren Alltag so sehr beeinträchtigen, dass wir beispielsweise nicht mehr alleine einkaufen gehen, an der Kasse bezahlen, Online-Banking machen, Auto fahren oder unsere Wohnung in Ordnung halten können, spricht man von einer Demenz. Voraussetzung ist, dass keine anderen akuten Störungen vorliegen, wie z.B. eine schwere Grippe oder ein Schädel-Hirn-Trauma, und dass die Symptome länger als sechs Monate andauern.

Begrifflich davon zu unterscheiden ist die Alzheimer-Erkrankung, die eine mögliche Ursache für eine Demenz ist. Es gibt verschiedene Ursachen einer Demenz, wie eben eine Alzheimer-Erkrankung, aber auch Schlaganfälle oder Parkinson-Erkrankung können zu einer Demenz führen.

Es gibt auch Vorstufen einer Demenz, bei denen man sich Dinge schlechter merken kann, zum Beispiel vergisst, was man gerade einkaufen wollte, oder man den Weg zum Supermarkt nicht mehr so gut findet, der Alltag aber trotzdem noch gut zu bewältigen ist. In solchen Fällen spricht man von einer leichten kognitiven Störung. Nicht jede leichte kognitive Störung wird automatisch zu einer Demenz.

Was ist Alzheimer genau?

Dr. Mirko Könken: Alzheimer ist eine Form der Demenz oder eine Ursache für Demenz und zeigt dann relativ typische Symptome. Es beginnt meist damit, dass das Gedächtnis und die Orientierung betroffen sind. Patientinnen und Patienten können sich Dinge nicht mehr gut merken, sich schlecht erinnern und ihre Orientierung ist vermindert.

Alzheimer ist eine Erkrankung, die durch den Abbau von Nervenzellen fortschreitet. Das bedeutet, dass sich diese Funktionen über Monate und Jahre hinweg verschlechtern. Und das ist eigentlich bei jeder Demenz so: Am Anfang kann man die betroffenen Bereiche noch unterscheiden, aber am Ende eines Demenzverlaufs sind alle Bereiche betroffen – neben dem Gedächtnis und der Orientierung (bei Alzheimer) dann auch die Sprache, das Urteilsvermögen und das Sozialverhalten.

Woran könnte man frühere Anzeichen erkennen?

Dr. Mirko Könken: Häufig bemerkt man als Patientin oder Patient selbst nicht direkt eine Vergesslichkeit oder Probleme mit der Orientierung. Man merkt vielleicht, dass etwas nicht mehr so gut funktioniert wie früher, kann aber gar nicht genau sagen, warum. Vielmehr nehmen es die Menschen im Umfeld wahr, wenn man beispielsweise öfter die Herdplatte angelassen hat, etwas beim Einkaufen vergisst oder Kleidung nicht mehr wechseln würde. Darauf kann man achten. Angehörige merken zum Beispiel auch, wenn jemand in den Urlaub fährt, wo er schon ein paar Mal war, sich dort aber plötzlich nicht mehr zurechtfindet – das ist ein typisches Zeichen. Oder wenn jemand immer wieder die gleichen Gesprächsinhalte vergisst, zum Beispiel: „Was haben wir gestern gemacht?“ oder „Was hast du erzählt?“ Das allein reicht aber nicht, um eine Demenz festzustellen, denn es gibt auch andere Ursachen, wie zum Beispiel Depressionen oder auch Vitaminmangelerscheinungen. Bei einer Depression hat man den Kopf voller Sorgen, bewusst oder unterbewusst, und kann sich dadurch auch schlechter Dinge merken. Wenn die Depression dann besser wird, wird auch das Gedächtnis wieder besser. Man sollte es aber immer medizinisch abklären lassen, wenn solche Auffälligkeiten über einige Monate hinweg bestehen.

Nur weil jemand Probleme mit der Orientierung hat, heißt das nicht, dass er nicht mehr eigenständig einkaufen gehen kann – Routinen helfen, Einschränkungen lange zu kompensieren.Dr. Mirko Könken, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Also bleiben diese Einschränkungen bei Alzheimer oder Demenz bestehen und bessern sich nicht mehr?

Dr. Mirko Könken: Die Einschränkungen, die entstanden sind, bleiben typischerweise bestehen. Man kann allerdings bestimmte Dinge üben. Nur weil jemand jetzt Probleme mit der Orientierung hat, heißt das nicht, dass die Person nicht auch weiterhin selbstständig einkaufen gehen kann. Es hilft, bestimmte Routinen zu entwickeln, wie immer den gleichen Supermarkt zu nutzen. Routinen funktionieren relativ lange gut. Deshalb fällt die Veränderung oft erst später auf.

Wenn ich alle zwei Tage zu meinem Supermarkt gehe und immer die gleichen Dinge kaufe, dann funktioniert das auch weiterhin, selbst wenn meine Orientierung nachlässt. Aber wenn ich plötzlich in einen anderen Supermarkt gehen muss, weil der gewohnte renoviert wird, kann es sein, dass das nicht mehr funktioniert. Deswegen ist es wichtig, zu schauen, wo man Unterstützung braucht. Man kann nicht pauschal sagen, dass jemand mit einer Demenz plötzlich alles nicht mehr kann; viele Dinge gelingen weiterhin.

Wie entsteht eine Demenz?

Dr. Mirko Könken: Eine Demenz entsteht durch den Abbau von Nervenzellen, was je nach Ursache unterschiedlich schnell fortschreitet. Bei einem Schlaganfall passiert der Schaden von einem Moment auf den anderen. Wenn der Schlaganfall das Sprachzentrum betrifft, kann ich plötzlich nicht mehr richtig sprechen. Das kann zu einer Demenz führen, wenn es mehrere solcher Schlaganfälle gibt. Bei der Alzheimer-Erkrankung schreitet der Abbau langsam fort, und je größer die kognitive Reserve ist, die man sich im Laufe des Lebens erarbeitet hat, desto länger kann man die Ausfallerscheinungen kompensieren. Menschen, die zum Beispiel sprachlich sehr gewandt sind, bekommen später Probleme mit der Sprache, weil ihre Reserve größer ist. Wer dagegen immer nur in der Wohnung sitzt und kaum geistig arbeitet, hat weniger Reserven, um mit Herausforderungen umzugehen.

Gibt es genetische Faktoren, die das Risiko für Alzheimer erhöhen?

Dr. Mirko Könken: Es gibt drei Gene, die bei der Alzheimer-Erkrankung eine Rolle spielen. Diese führen in bestimmten Familien, in denen das gehäuft auftritt, zu einer frühen Erkrankung, oft schon mit 40, 50 oder 60 Jahren. Das ist aber relativ selten. Wenn die Eltern eine Alzheimer-Erkrankung hatten, hat man selbst ein erhöhtes Risiko, aber das bedeutet nicht, dass man automatisch auch daran erkranken wird. Es gibt auch so genannte Risikostratifizierungen, bei denen genetische Untersuchungen zeigen können, ob man ein höheres Risiko hat. Allerdings finde ich es nicht sinnvoll, das ohne Grund zu testen, weil die Konsequenz unklar ist. Man könnte sich verrückt machen, wenn man mit 40 Jahren erfährt, dass man ein höheres Risiko hat, ohne dass das bedeutet, dass man sicher erkranken wird. Ein gesunder Lebensstil kann das Risiko indes beeinflussen und die Nervenzellen länger gesund halten.

Ein gesunder Lebensstil, wie bei vielen anderen Krankheiten, kann also das Risiko minimieren oder den Verlauf verzögern?

Dr. Mirko Könken: Ja. Man kann das eigene Risiko beeinflussen, aber nicht verhindern, dass man möglicherweise irgendwann Alzheimer bekommt. Ein gesunder Lebensstil, Bewegung, gesunde Ernährung – all das hilft, die Reserve zu vergrößern und das Nervensystem länger gesund zu halten. Es geht darum, fit zu bleiben und aktiv zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass man dreimal die Woche joggen gehen muss – auch regelmäßige Spaziergänge und das Vermeiden von zu viel Zeit vor dem Fernseher können helfen.

Was passiert, wenn jemand die Diagnose Alzheimer erhält? Was können Betroffene tun?

Dr. Mirko Könken: Wenn man eine leichte Demenz diagnostiziert bekommt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Maßnahmen, die man selbst beeinflussen kann, wie den Blutdruck gut einzustellen, sich zu bewegen und sich gesund zu ernähren. Zu einem gewissen Grad kann auch Gedächtnistraining helfen. Aber es ist wichtig, Unterstützung in den Bereichen zu bekommen, in denen man Schwierigkeiten hat. Eine Pflegegrad-Einstufung kann sinnvoll sein, weil sie finanzielle Unterstützung bietet, die man dann flexibel einsetzen kann – sei es, um jemanden zu haben, der bei alltäglichen Aufgaben hilft, oder um soziale Aktivitäten zu fördern, wie den Besuch einer Pflegeeinrichtung, um Kontakte zu knüpfen und aktiv zu bleiben.

Gibt es Medikamente gegen Alzheimer?

Dr. Mirko Könken: Es gibt ein Medikament, das die Symptome in einem frühen Stadium der Alzheimer-Erkrankung etwas bessern kann, aber es hat keinen Einfluss auf die Ursache. Außerdem gibt es ein pflanzliches Mittel, dessen Wirkung aber nicht besonders stark ist: Ginkgo. Es hat eher geringe Effekte und üblicherweise muss man es selbst zahlen. Ab einem gewissen Stadium einer gesicherten Demenz kann es vom Arzt verschrieben werden.

Demenz.Online.Verstehen.

Eine Demenz ist eine Erkrankung, die durch einen fortschreitenden Verlust von kognitiven Fähigkeiten und ggfs. Veränderungen von Sozialverhalten, Persönlichkeit, Antrieb oder Stimmung gekennzeichnet ist. Oft fehlt jedoch der Zugang zu verlässlichen Informationen bezüglich Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Gibt es in der Forschung vielversprechende Therapieansätze?

Dr. Mirko Könken: Ja, in den USA gibt es bereits zugelassene Antikörper, die gegen ein bestimmtes Protein wirken, das bei Alzheimer eine Rolle spielt. Diese Therapie kann den Krankheitsverlauf verlangsamen, aber nicht heilen. In Deutschland sind diese Medikamente noch nicht zugelassen, und es fehlen noch Langzeitstudien. Dennoch gibt es viele Medikamente, die sich in der Forschung befinden und hoffentlich in Zukunft effektivere Behandlungen bieten werden.

Was können Angehörige tun, um Betroffene zu unterstützen?

Dr. Mirko Könken: Es ist wichtig, vorausschauend zu planen und Unterstützung zu organisieren, bevor die Situation eskaliert. Routine hilft den Betroffenen, möglichst lange selbstständig zu bleiben. Angehörige sollten externe Hilfe in Anspruch nehmen, sei es durch Pflegedienste oder den Besuch von Selbsthilfegruppen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann wertvolle Tipps bieten. Und es gibt Organisationen wie die Deutsche Alzheimer Gesellschaft oder Pflegestützpunkte in Hamburg, die Beratung und Informationsveranstaltungen anbieten. Es kann auch hilfreich sein, kleine Veränderungen vorzunehmen, wie den Autoschlüssel zu verstecken, um gefährliche Situationen zu vermeiden. In jedem Fall ist es wichtig, Veränderungen zu erkennen, als solche wahrzunehmen und sich dann Hilfe zu holen – medizinisch, finanziell und möglicherweise auch pflegerisch.

über Dr. Mirko Könken

Dr. Mirko Könken ist Facharzt für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Chefarzt Prof. Dr. Jürgen Gallinat).