Kategorie: Startseite

Prof. Dr. Sönke Knutzen.

25.04.2023 | Meena Stavesand

Sönke Knutzen übernimmt das Ruder an der Hamburg Open Online University

Prof. Dr. Sönke Knutzen wird Geschäftsführer der HOOU. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank begrüßt Zukunftspläne für digitale Hochschulbildung.

Hamburg, 25. April 2023.

Prof. Dr. Sönke Knutzen wird zum April Geschäftsführer der Hamburg Open Online University (HOOU). Er folgt auf Dr. Alexander Classen und wird seine neue Aufgabe parallel zu seiner Tätigkeit als Studiendekan für Technologie und Innovation in der Bildung an der Technischen Hochschule Hamburg (TUHH) ausüben. Mit Sönke Knutzen übernimmt einer der ideellen Mitbegründer der HOOU nun die Führungsverantwortung. Er hatte in der Entstehungsphase das Konzept wesentlich mitgeprägt und die Entstehung und Weiterentwicklung der Bildungsplattform seitdem begleitet.

Die HOOU war 2015 als Verbundeinrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, staatlicher Hamburger Hochschulen, der Multimedia Kontor Hamburg gGmbH und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf gestartet. Auf einer Online-Plattform stehen Bürgerinnen und Bürgern heute Lernangebote aus den Hochschulen und von deren Netzwerkpartnern zur kostenlosen Nutzung und Weiterverarbeitung mit freien Lizenzen zur Verfügung. Die Inhalte sind für verschiedene Zielgruppen, auch ohne wissenschaftlichen Hintergrund, konzipiert. Das Angebot ist breit gefächert: Die Themen reichen von Künstlicher Intelligenz über gesunde Ernährung, Einführungen in die Architektur oder Online-Games aus der Rechtsmedizin bis hin zu künstlerisch-philosophischen Experimenten.

Konzept der HOOU hat sich bewährt

„Die HOOU ist gestartet, um wissenschaftliche Bildung für alle frei zugänglich zu machen und die digitale Hochschullehre weiterzuentwickeln. Dieses Konzept hat sich insbesondere in der Zeit der Corona-Pandemie bewährt, als die Hochschulen in ihrer digitalen Lehre auf die Erfahrungen und Kompetenzen der HOOU zurückgreifen konnten“, sagt Sönke Knutzen.

Nach den Jahren des reinen Online-Angebots will Knutzen nun gemeinsam mit den Verantwortlichen aus den Hochschulen das sogenannte hybride Lernen in den Fokus nehmen, also Lernen mit digitalen Inhalten und Veranstaltungen vor Ort miteinander verknüpfen: „Wir wollen die tollen Online-Angebote der HOOU-Hochschulen vermehrt mit einprägsamen Erlebnissen in der Stadt und mit Begegnungen unter den Lernenden zusammenbringen“, sagt Knutzen. „So erreichen wir weitere Menschen in Hamburg und motivieren sie, sich mit Bildung und Wissenschaft zu beschäftigen.“

Fegebank: „Hamburg ist Vorreiterin der digitalen Bildung“

Hamburgs Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank weiß, wie wichtig die Arbeit der HOOU für die Stadt ist: „Die Hamburg Open Online University ist Garant für eine hochwertige, offene und digitale Bildung in der Hansestadt. Sie bietet allen Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei Zugang zu akademischem Wissen, unabhängig von ihrer Vorbildung, ihrem Alter oder ihrem Berufsfeld. Damit steht die HOOU für eine neue Art von Lernen, die wir als Wissensgesellschaft dringend benötigen: Ein lebenslanges Lernen, das sich an den Interessen der Lernenden orientiert und ihnen fundiertes Wissen aus einer Fülle von Fachgebieten vermittelt. Ich freue mich sehr, dass mit Prof. Dr. Sönke Knutzen einer der frühen Verfechter einer offenen digitalen Bildung in Hamburg die Geschäftsführung der HOOU übernimmt.“

Weiterentwicklung: Neue technische Plattform für die HOOU

Um die Lernangebote künftig noch interaktiver und flexibler nutzbar zu machen, wird die Plattform in den nächsten Monaten neu aufgesetzt. „Wir wollen uns verstärkt auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen ausrichten. Daher entwickeln wir auch Angebote, die mit weniger Zeit und Aufwand genutzt werden können“, erklärt Knutzen. „Gleichzeitig werden wir unser Netzwerk an Kooperationspartnern ausbauen, laufend aktuelle Themen aufgreifen und damit eine hohe Bandbreite an Inhalten gewährleisten.“ Ziel sei es, die digitale und offene Hochschulbildung in Hamburg zu stärken, Zugänge zu Bildung zu erleichtern und Lebenslanges Lernen zu fördern.

Ein aktuelles Gespräch mit dem neuen Geschäftsführer der HOOU, Prof. Dr. Sönke Knutzen, ist ab sofort in der aktuellen Podcast-Episode „Hamburg hOERT ein HOOU! zu hören: „Sönke Knutzen, neuer Geschäftsführer der HOOU“: https://www.hoou.de/blog/episodes/hhh-057-soenke-knutzen-neuer-geschaeftsfuehrer-der-hoou

Weitere Informationen zur HOOU und ihrem Netzwerk auf www.hoou.de

#15 Noch viel mehr Upmix!

12.03.2023 | HOOU

Upmix-Challenge #15: Noch viel mehr Upmix!

In den letzten Beiträgen haben wir zahlreiche Lernangebote der HOOU vorgestellt und Upmix-Anregungen unterbreitet. Die gute Nachricht lautet: Es gibt davon noch viel, viel mehr! Zum Abschluss der Upmix-Challenge empfehlen wir Dir, Dich selbst durch das gesamte Lernangebot zu scrollen, für Dich spannende Angebote zu identifizieren und diese für einen Upmix zu nutzen.

Anregungen zum Upmix

- Suche Dir einen Inhalt aus, den Du im Rahmen eines größeren Lernangebots weiternutzen kannst.

- Suche Dir etwas aus, das Du in ein einfach weiternutzbares Format übertragen kannst.

- Suche Dir etwas aus, zu dem Du zunächst auch selbst lernst – und es dann für Deine Lehre weiternutzt.

Und wenn Du selbst eine Idee für ein Lernangebot hast, dann nimm Kontakt zu uns auf. Die HOOU freut sich immer über neue Kooperationen und die Aufarbeitung spannender, gesellschaftlich relevanter Themen.

Wie darf ich die Inhalte weiternutzen?

Über die jeweilige Lizenz des Lernangebots wirst Du direkt bei den Angeboten informiert. Wenn nicht spezifisch eine Lizenz angegeben ist, dann gilt CC BY 4.0. Das bedeutet: Du darfst den Inhalt weiternutzen, aber musst einen Lizenzhinweis angeben, in dem der Titel des Lernangebots, die Urheber*innen und der Fundort sowie Lizenz und Link dazu angegeben sind.

Noch mehr #Upmix!

Viele weitere Anregungen zum Upmix findest Du in den Upmix-Slidern zu Auswahl, Erweiterung und Teilen. Wenn Du Deinen Upmix mit uns teilen willst, dann nutze den Hashtag #Upmix in sozialen Netzwerken oder die Kommentarfunktion unter diesem Beitrag.

10.03.2023 |

4222: Steffen Walk – Bioabfall als Ressource

Lebensmittelabfälle sind wertvoll. Wieso? Sie sind ein wichtiger Baustein des „BioCycle“, also dem Kreislauf von Lebensmitteln zu Lebensmittelabfällen und wieder zu Lebensmitteln. Wie? Durch richtiges sortieren im Haushalt, angepasste Sammelsysteme und eine wertschöpfende Aufbereitung hin zu Biogas und Kompost. Während ersteres ein wichtiger Baustein in der nachhaltigen und erneuerbaren Energieautarkie darstellt, dient Kompost als wertvoller Bodenverbesserer für die Landwirtschaft und schließt somit den BioCycle zur Lebensmittelproduktion. Vielleicht fragst du dich wie diese Schritte zusammenhängen, oder wie viele Lebensmittelabfälle wir eigentlich produzieren oder wie sie sich zusammensetzen? Am besten findest du das heraus, wenn du mit diesem Lernangebot beginnst. Du wirst nicht nur vieles über den BioCycle lernen, sondern auch selbst erfahren können, was du persönlich machen kannst, um diesen effizient zu schließen.

Shownotes:

Hier geht es zum Lernangebot:

https://lernen.hoou-tuhh.de/overview/biocycle

Modellanlage in Hamburg-Willhelmsburg

http://zinnwerke.de/zinnwerke/biogasanlage

Gesellschaftliche relevante Erkrankungen

21.12.2022 | Katrin Schröder

Spannende Einblicke in die Medizin: Gesellschaftlich relevante Erkrankungen

Ob Herzschwäche, Diabetes oder Depressionen: Einige Krankheiten sind in Deutschland so weit verbreitet, dass viele Menschen irgendwann im Leben davon betroffen sind. Symptome, Risiken und Behandlungswege solcher gesellschaftlich relevanten Erkrankungen erklären Mediziner:innen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) leicht verständlich im gleichnamigen HOOU-Lernangebot. Im Video begleiten wir sie bei der Arbeit und lernen die Sicht Betroffener kennen.

Der medizinische Fortschritt, mehr Wohlstand und verbesserte Arbeitsbedingungen – das sind einige der Faktoren, die dazu führen, dass die Menschen in den westlichen Ländern immer älter werden. Eine gute Nachricht! Allerdings steigt mit dem Alter auch das Risiko für viele Krankheiten. Unsere moderne Lebensweise mit wenig Bewegung, ungesunder Ernährung, Alkoholkonsum und Rauchen trägt ebenfalls ihren Teil zu dieser Entwicklung bei. Gesellschaftlich relevante Erkrankungen sind deshalb ein Thema, das nicht nur Wissenschaft und Politik, sondern uns alle angeht. Die Expert:innen des UKEs sind sich sicher: Nur wer Erkrankungen kennt, kann diesen vorbeugen und sich rechtzeitig behandeln lassen. Mit ihrem Lernangebot möchten sie deshalb zur Aufklärung über dieses immer wichtiger werdende Thema beitragen.

Gesellschaftlich relevante Erkrankungen: Was versteht man darunter?

Der Begriff klingt sperrig, beschreibt jedoch etwas Allgegenwärtiges: Als „Gesellschaftlich relevante Erkrankungen“ bezeichnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) alle Krankheiten, die eine hohe persönliche und gesellschaftliche Krankheitslast verursachen. Und was heißt Krankheitslast? Dabei handelt es sich um eine Kennzahl, die den Gesundheitszustand einer Bevölkerung veranschaulicht. Bemessen wird die Krankheitslast in den sogenannten Disability-Adjusted Life Years (DALY). Ein DALY setzt sich aus zwei Teilen zusammen, nämlich den durch Erkrankung und den durch Tod verlorenen Lebensjahren. Ein DALY entspricht einem verlorenen Lebensjahr. Das bedeutet: Je höher der Wert, desto niedriger ist die Lebensqualität im betreffenden Gebiet.

Die WHO gibt regelmäßig eine Liste der Erkrankungen heraus, die weltweit die größte Krankheitslast verursachen. Die zehn wichtigsten Erkrankungen auf dieser Liste umfassen fast ausschließlich Krankheiten, die in den westlichen Ländern häufig sind. Auf Platz eins stehen dabei die Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Seltene Einblicke in die Medizin: Ärzt:innen bei der Arbeit begleiten

Das Lernangebot des UKE umfasst aktuell neun video-basierte Webinars zu DALY-relevanten Krankheiten. Es richtet sich an alle interessierten Personen, medizinische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Auf der projekteigenen Website finden sich Videos, in denen die Expert:innen Vorsorge und Therapie der jeweiligen Erkrankung allgemeinverständlich erläutern. Besonders gut nachvollziehbar werden die Informationen dadurch, dass die Teilnehmenden den Ärzt:innen quasi bei ihrer Arbeit in typischen Behandlungssituationen über die Schulter schauen können. Zudem wird die Perspektive der Betroffenen mit einbezogen, indem reale Patient:innen berichten, welchen Krankheitsverlauf sie erlebt und welche Therapien ihnen geholfen haben. Weiterhin werden vertiefende Informationen in Form von Downloadmaterial bereitgestellt.

Von COPD bis seltene Erkrankungen: Diese Krankheitsbilder werden vorgestellt

Bislang gibt es Webinare zu den Themen Herzinsuffizienz, Schlaganfall, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Frühgeburt, HIV und AIDS, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), unipolare Depression, seltene Erkrankungen und Prostatakrebs. Allein die Aufzählung vermittelt die Bandbreite und Vielfalt des Angebots. Doch worum genau geht es in den einzelnen Videos? Hier einige Beispiele:

- Herzinsuffizienz

Eine Herzerkrankung ist die häufigste Todesursache in Deutschland. Im Webinar schildert der Herzchirurg Priv.-Doz. Dr. Markus Johannes Barten die Symptome einer Herzschwäche ebenso wie moderne Therapiemöglichkeiten. Die Teilnehmer:innen begleiten zudem einen Patienten, der inzwischen dank einer Herztransplantation wieder ein normales Leben führen kann, auf seinem Weg.

- Depression

Die Depression zählt zu den hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Ärzt*innen und Psycholog*innen aus der Psychiatrie des UKEs veranschaulichen im Video den Krankheitsverlauf am Beispiel einer Patientin. Was können Symptome sein? Welche Behandlungsmethoden gibt es? Wie läuft die Therapie in einer Psychiatrischen Klinik ab? Diese und weitere Fragen beantwortet das Webinar und baut so Berührungsängste ab.

- Frühgeburt

In Deutschland werden pro Jahr 63.000 Kinder zu früh geboren. Die zu frühe Geburt kann die weitere Entwicklung beeinträchtigen und begleitet Betroffene oft ein Leben lang. Im Webinar geben die Experten Prof. Dr. Kurt Hecher und Prof. Dr. Dominique Singer wertvolle Informationen darüber, wie sich Risiken erkennen lassen, welche Vorsorgemaßnahmen sinnvoll sind und worauf es bei der Behandlung von Frühgeborenen ankommt.

Krankheiten verstehen und Gesundheit fördern

Umfassende Information ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem gesunden Leben. Das Lernangebot des UKE ist also nicht nur interessant, weil es Einblicke in den ärztlichen Alltag gibt, die man sonst nicht bekommen würde – es kann einem auch persönlich nützen. Hier geht es direkt zum Lernangebot: https://www.hoou-uke.de/

Open News Education

14.12.2022 | Katrin Schröder

„Demokratische Gesellschaften brauchen eine informierte Bevölkerung“

„Ukrainekrieg und Falschinformationen auf Social Media“, „9 Tipps für kritischen Medienkonsum bei Breaking News“, „Wie nutzen Jugendliche Social Media und andere Medien“ – die Hamburg Open Online University (HOOU) bietet verschiedene Lernangebote im Bereich Medienbildung an. Dahinter steht das Projekt „Open News Education“ (ONE), eine von drei Säulen der Initiative #UseTheNews. Im Interview erzählt Christian Stöcker, wissenschaftlicher Leiter des Projektes an der HAW Hamburg, warum Medienbildung heute so wichtig ist und was ein kritischer Umgang mit Medien mit Demokratie zu tun hat.

Open News Education, was ist das überhaupt?

Es geht im Kern um die Frage: Wie informieren sich Menschen jetzt und in der Zukunft? ONE und #UseTheNews verfolgen das Ziel, Medienkompetenz, in einer aktuellen, zielgruppengerechten, inhaltlich hieb- und stichfesten Art in den Schulunterricht zu bringen. Wir wollen, dass junge Menschen wissen, was Journalismus von Gerücht unterscheidet. Wir wollen, dass sie verstehen, wie digitale Plattformen und algorithmische Kuratierunggssysteme funktionieren, wie sich Desinformation ausbreitet, welche Methoden angewendet werden von Leuten, die Desinformation verbreiten und welcher Mechanismen sie sich bedienen.

Es gibt die Sorge, dass es Teile der Bevölkerung gibt, die den Kontakt zu Informationen verlieren, die journalistischen Standards entsprechen. Es gibt Menschen, die überhaupt kein Interesse an Nachrichten haben. Manche stolpern nur gelegentlich über einen Schnipsel Desinformation und haben sonst gar keinen Bezug mehr zum öffentlichen Diskurs. Demokratische Gesellschaften brauchen aber zum Funktionieren eine informierte Bevölkerung. #UseTheNews und ONE sollen dazu beizutragen, dass das auch in Zukunft noch gewährleistet ist. Gleichzeitig versuchen wir, dafür zu sorgen, dass die Menschen besser geschützt und gewappnet sind gegen Des- und Missinformation. Und das soll nach Möglichkeit in Deutschland flächendeckend irgendwann im Schulunterricht stattfinden. Wir versuchen gerade, in Zusammenarbeit mit der HOOU, Formate zu spinnen und zu schaffen, die auch zu einer eher niedrig informationsorientierten, aber trotzdem sehr handy- und internetaffinen Zielgruppe durchdringt. Ein Beispiel für so ein Format wäre eine App, in der die Nutzer*innen selbst Desinformations-Content produzieren können, in einer Art Spiel, um mal zu sehen, wie das eigentlich funktioniert. Oder eine, in der man spielerisch lernt, Quellen zu prüfen.

Wie ist #UseTheNews aufgebaut und welche Rolle spielt ONE dabei?

#UseTheNews wurde ursprünglich von der Deutschen Presseagentur (dpa) initiiert. In dem Projekt arbeiten Medienhäuser quer durch die deutsche Medienlandschaft hinweg zusammen. #UseTheNews bildet sozusagen das Dach und steht auf drei Säulen. Es gibt erstens die Forschungssäule, in deren Rahmen das Hans-Bredow-Institut (Leibniz-Institut für Medienforschung) Studien zum Nachrichtennutzungsverhalten durchführt. Zweitens das News Literacy Lab, das neue Nachrichtenformate entwickelt, um die Bevölkerung besser zu erreichen. Und drittens die Bildungssäule, also ONE.

Was ist aus Ihrer Perspektive das Besondere an „#UseTheNews“?

Wir haben in dem Bereich auch schon andere Medienbildungsprojekte durchgeführt, auch am Department Information an der HAW Hamburg. Aber so eine breite Allianz wie jetzt bei #UseTheNews hat es in der deutschen Geschichte der Medienkompetenz und Medienbildungsinitiativen noch nicht gegeben.

Wie kam es, dass Sie Teil von #UseTheNews wurden und nun ein Lehrangebot im Bereich ONE anbieten?

Wir hatten vorher einen Wettbewerb gemacht, bei dem es um ähnliche Ziele ging: „Klickwinkel“. Darauf ist die dpa aufmerksam geworden und hat gefragt, ob wir uns bei #UseTheNews beteiligen wollen. Ich bin da sehr intrinsisch motiviert, weil ich glaube, dass wir dieses gesellschaftliche Problem der Desinformation dringend angehen müssen. Bildung ist immer der langsamste Weg, ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Aber in diesem Fall ist das essenziell, denn viele wissen nicht, welcher und wie viel Propaganda sie ausgesetzt sind. Und wir können junge Menschen nicht in eine Medienwelt entlassen, die sie überhaupt nicht verstehen.

Wieso ist das Projekt gerade jetzt so wichtig?

Im Zuge des Ukrainekriegs, der Pandemie usw. hat Desinformation eine große und extrem problematische Rolle gespielt – und spielt sie noch. In einer Pandemie ist Desinformation wirklich tödlich. Es sind mit Sicherheit in Deutschland Menschen gestorben, die sich nicht haben impfen lassen, weil sie der Propaganda geglaubt haben. Es gab auch früher, im Zeitalter der gedruckten Zeitung, schon Propaganda und Desinformation, aber im Internet bewegt sie sich viel schneller und kann tiefer in die Gesellschaft eindringen. Wir wissen aus der Forschung, dass sich Desinformation in sozialen Medien schneller und tiefer verbreitet als die Wahrheit. Das liegt daran, dass sich Desinformation nicht an irgendwelche Regeln halten muss. Sie kann sich selbst möglichst interessant und möglichst kompatibel für die Medien machen, während die Wahrheit leider daran gebunden ist, sich an das zu halten, was der Fall ist.

Was macht falsche Mediennutzung so gefährlich?

Anders formuliert: Was macht falsche Informationen so gefährlich? Warum ist es problematisch, wenn Menschen Desinformation, meistens natürlich unwissentlich, konsumieren? Weil es eben realweltliche Auswirkungen hat. Bei der Pandemie kann man es besonders klar sehen. Aber auch in den USA: Eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der Republikaner glaubt immer noch, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Und das führt am Ende zu Gewalt. Um es ganz pathetisch zu formulieren: Menschen, die Böses tun wollen, lügen immerzu. Effektiv und mit hoher Reichweite zu lügen ist sehr viel einfacher geworden, als es jemals war.

Für wen ist es besonders gefährlich?

Das ist schwer zu beantworten: Es gibt hoch gebildete emeritierte Professoren, die seit zweieinhalb Jahren unterbrochenen Corona-Desinformation verbreiten oder sogar selbst herstellen, also ist das keine Frage des Bildungsniveaus. Auf den Querdenker-Demos sind hoch gebildete Menschen unterwegs, genauso wie Menschen aller Altersgruppen. Das betrifft also nicht nur die Jungen. Die Jüngeren sind bei #UseTheNews auch deshalb im Fokus, weil man sie gut erreichen kann. Und weil sie durch ihr Medienrepertoire besonders gefährdet sind, mit Desinformation in Kontakt zu kommen. Sie benutzen fast gar keine klassischen Medien mehr und können auf komplett unkontrollierten Plattformen von denen beschallt werden, die am besten darin sind, Reichweite zu erzeugen. Das muss nicht, kann aber sehr problematisch sein. Ich würde also nicht sagen, es gibt diese eine Gruppe, die besonders anfällig für Desinformation ist.

Aber es gibt noch einen zweiten Punkt: Es geht nicht nur um Desinformation, sondern auch um eine gewisse Grundinformiertheit für eine demokratische Öffentlichkeit. Demokratische Gesellschaften brauchen einen faktenbasierten Diskurs, und zwar über alle Altersstufen hinweg. Um sie zu immunisieren gegen Desinformation, ist es hilfreich, in der Schule anzufangen.

Wie ist die Resonanz auf das Lernangebot?

Im Zuge des Einmarsches von Russland in die Ukraine hatten wir für die HOOU ein Paket zusammengestellt, mit Quellen für Desinformationsaufklärung. Uns wurde mitgeteilt, dass das extrem hohen Zuspruch findet. Das wundert mich nicht, weil viele Lehrer*innen vor dem Problem stehen, dass Schüler*innen in der Klasse sagen: „Vielleicht hat ja Putin recht?“ Und es hilft natürlich, wenn man auf ein fertiges Lernangebot zurückgreifen kann.

Parameric by Design

07.12.2022 | Katrin Schröder

„Es ist visuelles Excel für Designer“

Parametrisches Design klingt ziemlich kompliziert. Fakt ist aber, dass wohl viele von uns bereits auf diese Art entworfen haben – zum Beispiel bei der Gestaltung von Küchen, Schmuck oder Schuhen in Onlineshops. Doch trotz der Vorteile scheuen viele Designer die Algorithmen. Kai Schramme möchte das ändern und hat die Plattform „Parametric by Design“ ins Leben gerufen. Im Interview erklärt er, wer dort was lernen kann und warum die Welt mehr Gestalter*innen mit einem Herz fürs Programmieren braucht.

Herr Schramme, Sie beschäftigen sich schon seit Ihrem Studium mit “Parametric Design”, also dem Parametrischen Entwerfen. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Parametrisches Entwerfen funktioniert im Prinzip wie normales Entwerfen. Man zeichnet zum Beispiel einen Raum und setzt in diesen eine Tür oder weitere Elemente. Parametrisch bedeutet nun, dass man das Ganze abstrahiert und Abhängigkeiten der Elemente untereinander festlegt. Man definiert also zum Beispiel, dass die Tür immer in einem bestimmten Abstand zur Wand bleibt. Verändere ich nun die Größe des Raums, würde sich auch die Lage der Tür automatisch verändern oder vielleicht auch die Anzahl der Fenster. Der Vorteil ist, dass ich durch parametrisches Entwerfen und iterative Prozesse Änderungen viel einfacher und flexibler gestalten und Elemente aus ähnlichen Projekten wiederverwenden kann. Das ist sehr effizient.

Können Sie Beispiele aus dem Alltag nennen?

Ja, der IKEA Küchenplaner ist zum Beispiel eine vereinfachte Form des Parametrischen Entwerfens. Hier gestalte ich meine Küche am Computer. Wenn ich etwa die Schränke kleiner oder schmaler haben möchte, damit sie bei mir reinpassen, berechnet das Programm auch die Größe und Lage der anderen Küchenelemente und passt diese automatisch an. Das geschieht aufgrund der parametrischen Verknüpfungen zwischen den Objekten. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte „Customizing“ bei Konsumprodukten. Es gibt Hersteller, da können Sie selbst festlegen, welche Farbe zum Beispiel Ihre Schuhe haben sollen. Hierzu steht ein abgespecktes Interface zur Verfügung, wo Sie verschiedene weitere Parameter einstellen können. Wir nehmen das nicht als Parametrisches Entwerfen wahr, aber unter dem Schlagwort „Customizing“ begegnet es uns auch im Alltag.

Sie haben nun die englischsprachige Plattform „Parametric by Design“ ins Leben gerufen und sie über die HOOU online als Lernangebot für alle zugänglich gemacht. Was war der Anstoß?

„Parametric by Design“ ist eigentlich aus der Lehre heraus entstanden. Wir wollten zunächst den Teilnehmer*innen unseres Kurses „Computer Aided Engineering“ an der HafenCity Universität eine Plattform bieten, auf der wir zu den häufigsten Fragen Antworten und Hilfestellungen liefern. Anfänglich war die Plattform also als Anlaufstelle für die Studierenden gedacht. Dann hatten wir aber die Idee, die gesammelten Tipps und Anleitungen auch allen anderen Interessierten zur Verfügung zu stellen – und damit auch das Parametrische Entwerfen generell zu mehr Praxis zu verhelfen.

Warum denken Sie, ist das nötig?

Wie wir ja schon anhand der Alltagsbeispiele gesehen haben, ist Parametrisches Design eine sehr mächtige Methode. Nur ist diese Denkweise noch nicht unbedingt in der Praxis angekommen. Dabei kann man damit viel Zeit sparen. Viele Arbeitsschritte, die man als Designer oft händisch macht, können durch den Automatismus überflüssig werden. So kann ich sehr gut und einfach Optimierungen vornehmen. Ich ändere Parameter und sehe das Ergebnis sofort.

Die Idee der Plattform ist es auch, Leute zu erreichen, die schon fünf oder zehn Jahre im Beruf sind und diesen Entwicklungsschritt vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Mit der Plattform soll es möglich werden, aufzuholen oder sein Wissen aufzufrischen und zu vertiefen. Bislang verhält es sich ähnlich wie bei Excel: Viele arbeiten zwar damit, nutzen aber nicht das volle Potenzial dieses eigentlich sehr mächtigen Werkzeugs. So ist es auch mit dem Parametrischen Entwerfen in 3D-Umgebungen – es ist sozusagen das Excel der Designer.

„Parametic by Design“ richtet sich also vor allem an Designer*innen, Architekt*innen, Ingenieur*innen und andere 3D-Anwender*innen und -Interessierte. Wie ist die Plattform aufgebaut?

Bislang gibt es vor allem die Tutorials und die „How-Tos“. Die Tutorials richten sich an Anfänger*innen von 3D-Anwendungen. Es sind Einführungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen in und durch die Software des Parametrischen Designs, wie etwa Grashopper. Die „How-Tos“ hingegen sind für Anwender*innen gedacht, die schon länger dabei sind und Parametrisches Design im Alltag anwenden. Dabei handelt es sich um eine Art Kochrezepte, die zeigen, wie ich bestimmte Dinge programmieren kann. Das Schwierige am Parametrischen Entwerfen ist ja die nötige Abstraktion und das Programmierdenken. Man hat eben keine Maus, mit der angeklickt wird, sondern man muss die eigenen Vorstellungen als mathematische oder geometrische Abhängigkeiten definieren können. Die „How-tos“ sollen hier konkret helfen und den Frust nehmen, wenn man mal nicht weiterkommt.

Ist noch mehr geplant?

Ja, aktuell ist noch eine Wissensseite am Entstehen. Also eine Seite für den Einstieg in die Welt des Parametrischen Entwerfens: Was ist das eigentlich, was sind die Möglichkeiten etc. Hier sollen die theoretischen Grundlagen erklärt werden, mit einer Mischung aus Texten, Videos und anschaulichen Beispielen. Außerdem wird es noch die „Explanations“ geben. Sie erklären das Parametrische Entwerfen noch einmal im Detail oder zeigen, wo man es im Alltag wie nutzen kann. Also eine Art Vorbereitung, so dass man versteht, wie diese Algorithmen eigentlich funktionieren und was die Basics einer solchen Programmierlösung sind. Generell ist „Parametric by Design“ als offene Plattform gedacht: In Zukunft soll jeder Tipps oder Beiträge darauf ergänzen können oder auch Feedback geben. Dadurch wird das Lernangebot auf der Plattform nur besser. Die Leute sollen mitmachen, denn auch ich habe in der Vergangenheit von Open-Source-Projekten profitiert. Daher wollte ich etwas zurückgeben.

Parametric by Design – Ein Lernangebot auf der HOOU-Plattform

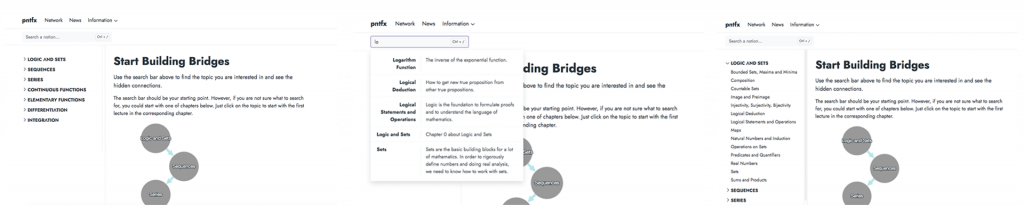

Pontifex

30.11.2022 | Katrin Schröder

Pontifex: Mathematik besser verstehen

Ob gezielter Studienwunsch, notwendiges Begleitübel oder grundsätzliche Neugier auf die Materie: Mathematik lässt sich besser im Kontext verstehen. Genau da setzt die Lernplattform Pontifex an.

Informatik? Klar. Wirtschaftswissenschaften? Sehr wahrscheinlich. Psychologie? Ja, auch. Philosophie? Nee, oder! – Mathematik spielt in vielen Fächern zumindest im Grundstudium eine wichtige Rolle. Das gilt für MINT-Fächer ohnehin, aber auch für manche Sozial- und Geisteswissenschaft. Ob gezielter Studienwunsch, notwendiges Begleitübel oder grundsätzliche Neugier auf die Materie: Mathematik lässt sich besser im Kontext verstehen. Genau da setzt die Lernplattform Pontifex an.

Context matters

Entwickelt wurde Pontifex von Fabian Gabel und Dr. Julian Großmann. Die rein englischsprachige Plattform spiegelt die Überzeugung der beiden Mathematiker wider: In der Mathematik geht es nicht um isolierte Formeln oder Rechenverfahren, sondern um Konzepte und die Brücken zwischen den Konzepten. Bei Pontifex – von lat. pons (Brücke) und facere (machen) – stellen sie dieses Netzwerk der Mathematik in den Fokus. Auf diese Weise macht Pontifex Lernenden wichtiges Zusammenhangswissen besser verfügbar und hilft ihnen nicht nur einzuschätzen, welche Wissens-Voraussetzungen sie für bestimmte Aufgabenstellungen benötigen. Die Vernetzung der Themen untereinander erlaubt es zusätzlich, weiterführende Themen zu entdecken und über unerwartete Lernbrücken zu gehen.

How to Pontifex

Und wie genau funktioniert Pontifex jetzt? Zum Beispiel so:

1. Lernthema finden

Auf der Startseite finden Nutzende eine thematisch sortierte Navigation zum Ausklappen sowie eine Suchleiste. Damit können sie genau das Thema finden, das sie interessiert oder zu dem sie gerade mehr Wissen brauchen. Wer offener nach Themen suchen möchte, kann auch einfach auf eines der Themen im Flussdiagramm auf der Startseite klicken.

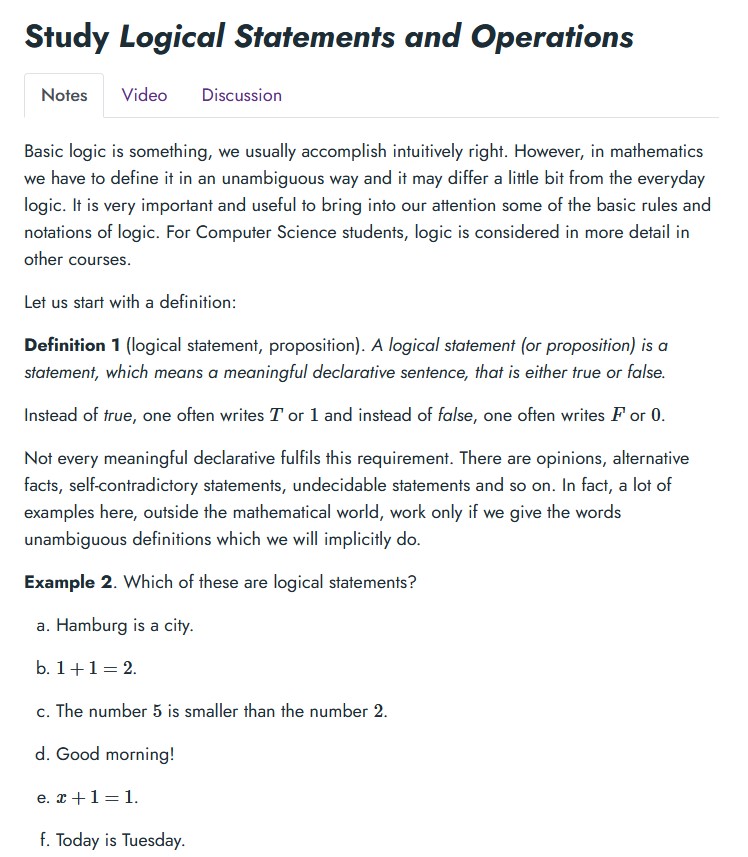

Als ehemalige Philosophie-Studentin konnte ich mich vor dem Grundkurs Logik drücken. Jetzt nutze ich die Chance: Ich entscheide mich für das Thema „Logical Statements and Operations“.

2. Brücken bauen

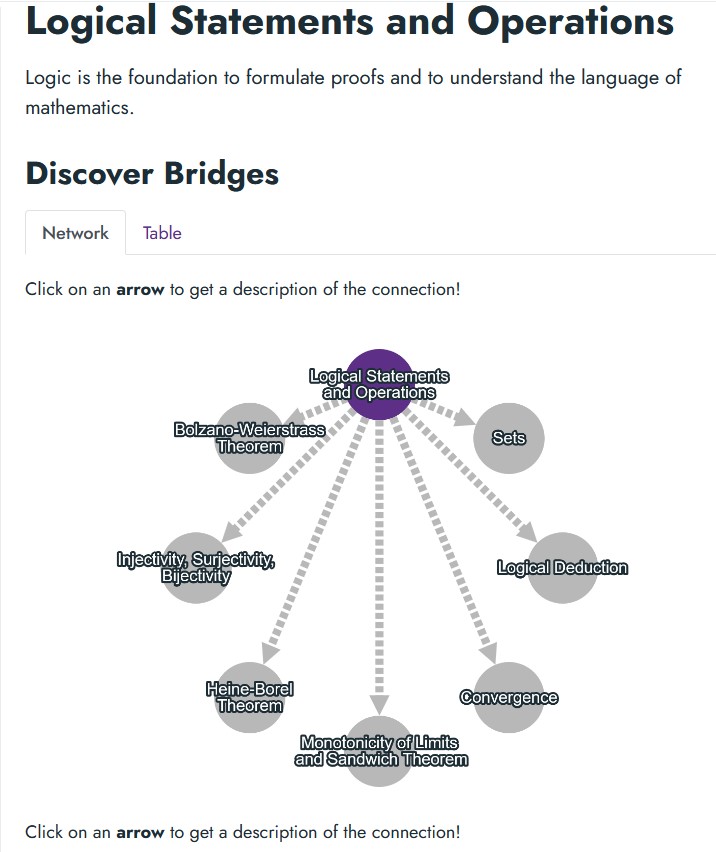

Nach der Themenauswahl öffnet sich die zugehörige Lernseite. Ganz oben zeigt eine Grafik unter der Überschrift „Discover Bridges“ gleich die „Brücken“ zu weiteren Themen an, die in Verbindung zu logischen Aussagen und logischen Operationen stehen.

Wer sich doch mit einer Tabelle wohler fühlt, klickt einfach den Reiter „Table“ an.

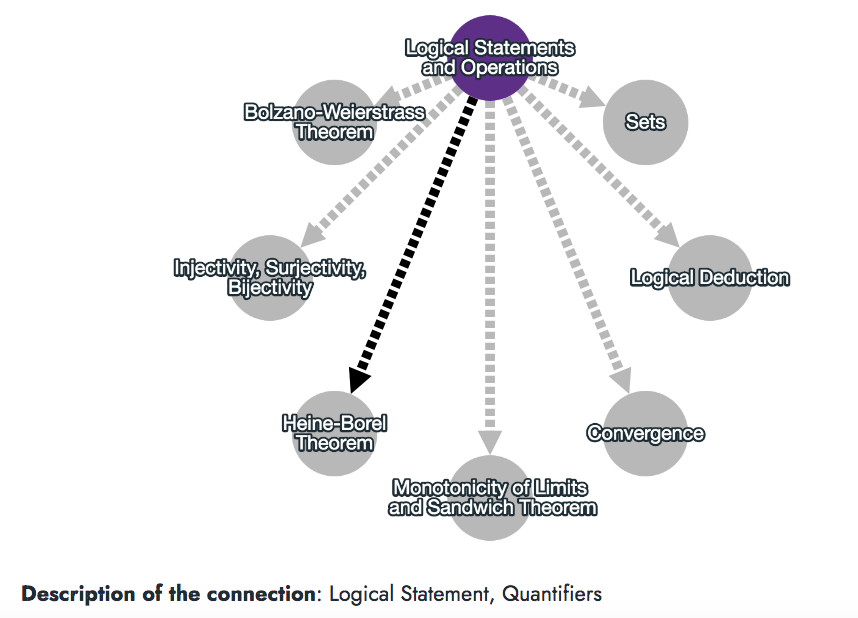

Eine Brücke führt zum Heine-Borel-Theorem. Mittels Klick auf den gestrichelten Pfeil erfahre ich schon einmal, welche Verbindung zwischen beiden Themen besteht: Das Heine-Borel-Theorem ist selbst eine logische Aussage.

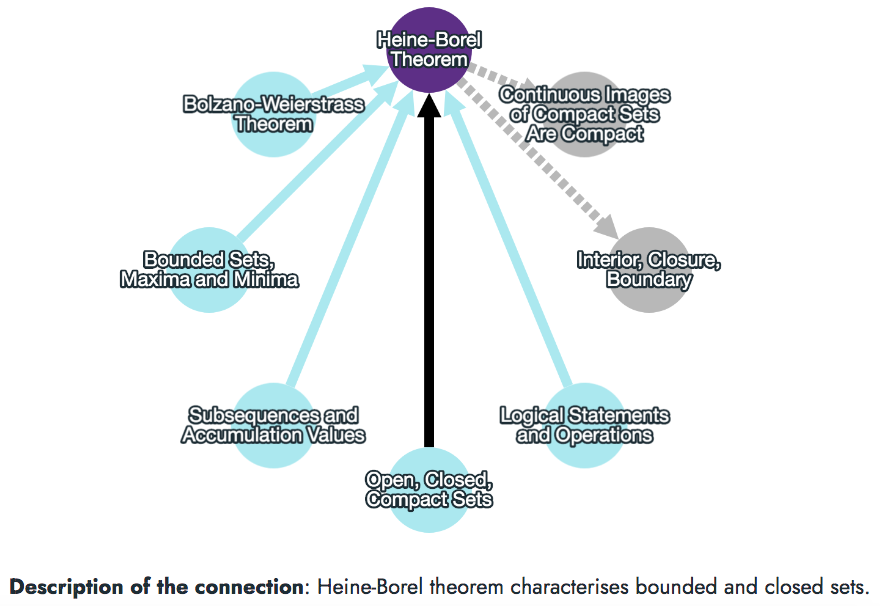

Mit einem zweiten Klick – diesmal auf den Kreis – gelange ich auf die Lernseite zum Heine-Borel-Theorem. Aha, es geht um metrische Räume. Das führt mir hier zu weit, darum klicke ich mich zurück – nicht ohne zu registrieren, dass diese Lernseite mir ihrerseits nahebringt, in welchen anderen Themenfeldern nun wiederum das Heine-Borel-Theorem eine Rolle spielt.

3. Eintauchen

Zurück zu „meiner“ Lernseite, den logischen Aussagen und logischen Operationen: Im mittleren Teil der Seite kann ich nun in das ausgewählte Thema eintauchen. Ich lese Zusammenfassungen, lerne formale Definitionen kennen und finde Beispiele, die mir den Weg zum Verständnis ebnen. Außerdem kann ich ein Lernvideo aufrufen und Fragen an die Community stellen. Dafür benötigen Nutzende ein Profil bei GitHub.

Gut zu wissen:

Zu den Lernmaterialen gehören auf allen Seiten Zusammenfassungen und Anwendungsbeispiele, je nach Verfügbarkeit zum Thema auch Lernvideos oder Podcasts. Die Frage-Funktion gibt es ebenfalls als Standard auf allen Lernseiten.

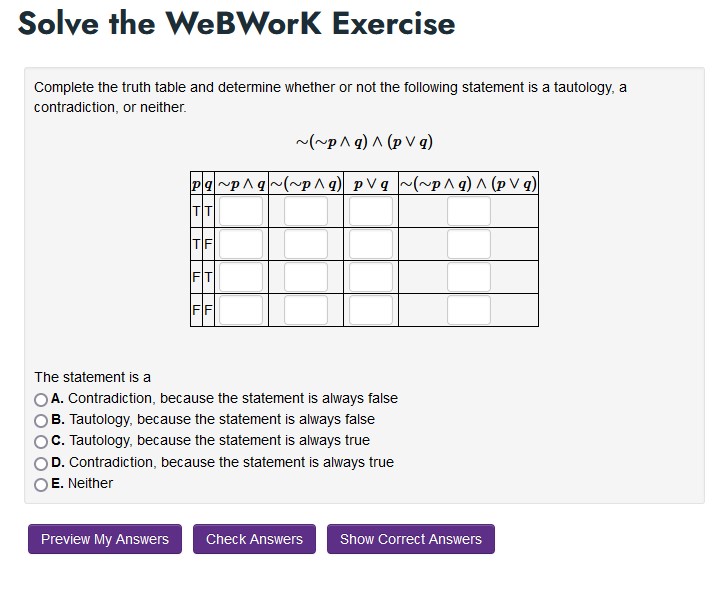

4. Lernerfolg checken

A und B. A oder B. Weder A noch B … Habe ich denn nun verstanden, was logische Aussagen und logische Operationen sind – und kann ich sie anwenden? Ja. Nein. Vielleicht. Ich muss nicht im Ungewissen bleiben: Auf jeder Lernseite bietet Pontifex als Abschluss eine Aufgabe an, mit der Nutzende ihr gewonnenes Wissen testen können.

Ich soll eine Wahrheitstabelle ausfüllen – natürlich habe ich vorher gelernt, wie das geht.

Das Ergebnis verrate ich aber nicht – einfach selbst einmal ausprobieren!

Hier geht es zum Lernangebot Pontifex auf der Webseite der HOOU:

https://www.hoou.de/projects/pontifex/preview

Hier geht es direkt zu Pontifex:

Abenteuer Rechtsmedizin

16.11.2022 | Katrin Schröder

Abenteuer Rechtsmedizin: Wissenschaft mit Gruselfaktor

Das Lernangebot „Abenteuer Rechtsmedizin“, entwickelt vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und bereitgestellt auf der Lernplattform der Hamburg Open Online University (HOOU), vermittelt spielerische Einblicke in die Welt der Forensik. Egal, ob du über eine Karriere in dem Bereich nachdenkst oder einfach nur am Thema interessiert bist: Das Spiel lässt dich in den Arbeitsalltag eines jungen Rechtsmediziners eintauchen. Ich habe das Lernangebot getestet. Achtung: Spoiler-Alarm!

Tatort, Sherlock Holmes, Kommissar Wallander– zahlreiche Serien, Filme und Bücher drehen sich um Kriminalfälle. Bei der Aufklärung der Verbrechen spielen Rechtsmediziner*innen eine bedeutsame Rolle. Sie werden bei ungewöhnlichen Todesfällen im Auftrag der Staatsanwaltschaft oder eines Gerichtes tätig und untersuchen die Körper der Toten auf Hinweise etwa zu Todeszeitpunkt oder -ursache. Der alltägliche Umgang von Rechtsmediziner*innen mit Verstorbenen ruft bei vielen eine Mischung aus Faszination und Unbehagen hervor.

Wie der Arbeitsalltag in der Rechtsmedizin aussieht und mit welchen Methoden sie arbeitet, ist dagegen den meisten Menschen nicht bekannt: Was machen Rechtsmediziner*innen eigentlich genau? Das können Interessierte anhand des Lernangebots „Abenteuer Rechtsmedizin“ spielerisch herausfinden.

(Rechts-)Medizinisches Know-How spielerisch vermittelt

Das Spiel richtet sich an alle, die sich für das Thema Rechtsmedizin interessieren und ist in deutscher sowie in englischer Sprache verfügbar. Vorwissen ist nicht erforderlich. Gespielt wird online im Browser oder offline über eine Android-App.

Mit „Point & Click“ der Todesursache auf die Spur kommen

Das Spiel arbeitet nach dem „Point & Click“-Prinzip: Ich fahre mit dem Mauszeiger über das Bild und kann Objekte anklicken, zum Beispiel einen Körperteil der verstorbenen Person. Dann öffnet sich eine Auswahl von Werkzeugen, darunter verschiedene medizinische Instrumente und eine Hand, mit denen ich mit dem ausgewählten Objekt interagieren kann. So lässt sich zum Beispiel die Körpertemperatur messen oder eine äußere Leichenschau durchführen. Aber nicht vergessen: nach der Obduktion den Körper wieder zunähen!

Vielfältige Aufgaben lösen

Zu lösen gibt es fünf verschiedene und zum Teil echt gruselig klingende Fälle, die einen Einblick in das breite Aufgabenspektrum der Rechtsmediziner*innen geben:

- „Todeszeitbestimmung am Leichenfundort“,

- „Äußere Leichenschau: Todesursache und Todesart“,

- „Das Skelett im Wald“,

- „Der Vaterschaftstest“,

- „Fahrt im Rausch“.

Als Spielerin schlüpfe ich in die Rolle eines jungen Assistenzarztes, der seinem Chef helfen muss, das Ableben der Verstorbenen aufzuklären.

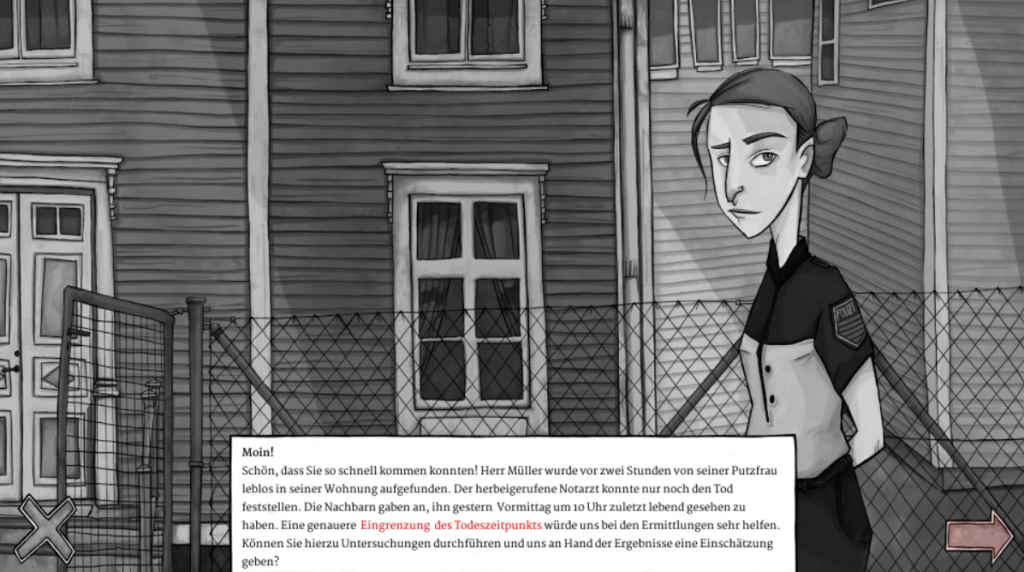

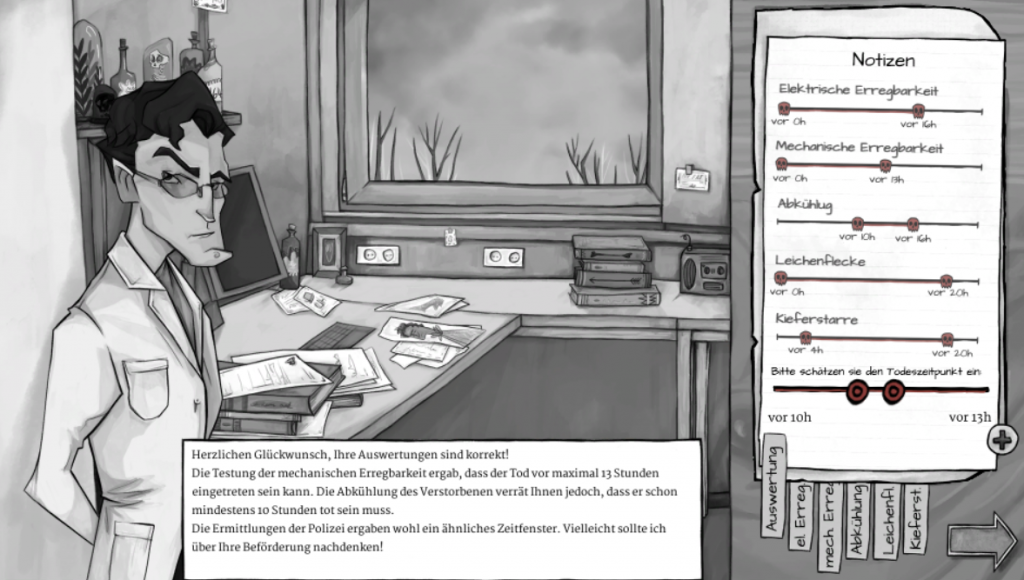

Angespielt: Ermittlung des Todeszeitpunktes am Leichenfundort

Ich entscheide mich für den ersten Fall: Todeszeitbestimmung am Leichenfundort. Als ich das Spiel öffne, fällt mir sofort die ansprechend gezeichnete Spieloberfläche im Comic-Stil ins Auge: Die schwarzweiße Farbgebung sorgt für eine schaurig-schöne Atmosphäre, ich fühle mich gleich mittendrin in meinem ersten rechtsmedizinischen Fall. Wer es noch dramatischer mag, kann zusätzlich noch die Tonspur aktivieren und sein Abenteuer von spannungsgeladener Musik begleiten lassen.

Zurück zu meinem Fall: Am Tatort wartet schon mit besorgter Miene die Polizeibeamtin, die mir die Situation schildert: Herr Müller wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Nur: Wie lange liegt er schon da? Der Todeszeitpunkt muss ermittelt werden – von mir.

Die darauffolgende Szene zeigt einen leblosen Körper, der auf dem Boden eines schummrig beleuchteten Zimmers liegt. Ein Klick in das Bild erhellt den Raum. Etwas ratlos schaue ich mich zunächst erstmal um. In der Ecke finde ich einen Notizzettel mit meinen To-Dos: Um den Todeszeitpunkt zu ermitteln, muss ich die elektrische und die mechanische Erregbarkeit der Muskulatur untersuchen. Außerdem soll ich überprüfen, ob Leichenflecken oder eine Kieferstarre vorliegen und welche Körpertemperatur der Tote hat. Als aufstrebender Assistenzarzt gebe ich natürlich alles, um den Fall zu lösen. Nur: Wie geht das alles?

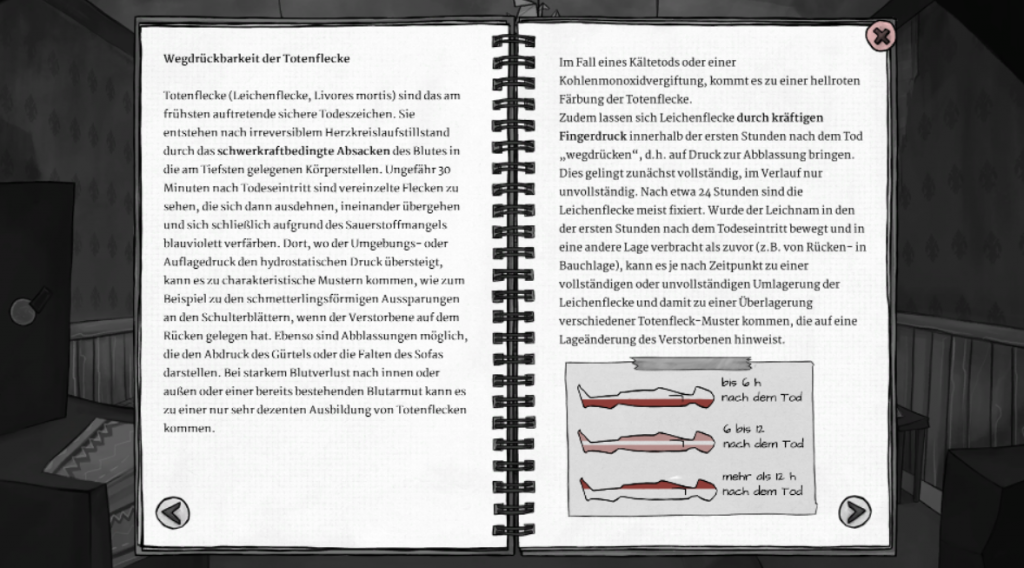

Ich klicke auf den Oberkörper des Toten und sehe eine Reihe von Werkzeugen, die mir bei der Arbeit helfen. Ich wähle zunächst eine Hand aus und ziehe diese auf den Oberkörper der Leiche. Eine Notiz erscheint, die mir sagt, dass ich versuchen muss, die Leichenflecken wegzudrücken. Ich werfe einen Blick ins Kurzlehrbuch: ganz schön viel Text! Dafür lerne ich, wie sich anhand der Leichenflecken auf den Todeszeitpunkt schließen lässt. Im Falle meines „Patienten“ lassen sich diese noch nahezu vollständig wegdrücken. Meine erste Schlussfolgerung lautet: Der Todeszeitpunkt liegt sehr wahrscheinlich noch nicht länger als 20 Stunden zurück.

Mit dem Thermometer messe ich als nächstes die Körpertemperatur: Der Körper des Toten ist bereits auf 32,3°C runtergekühlt – ein Zeichen dafür, dass der Tod vor 10 bis 16 Stunden eingetreten sein muss.

Als nächstes widme ich mich dem Kopf des Verstorbenen. Hier messe ich mit einem Reizstromgerät die Erregbarkeit der mimischen Muskulatur. Inzwischen schon etwas routinierter ziehe ich das Gerät auf das Gesicht des Verstorbenen: Das Augenoberlid zuckt noch. Das Ergebnis deutet auf einen Todeszeitpunkt vor weniger als 16 Stunden hin. Dass der Tod vor maximal 13 Stunden eingetreten sein muss, wird auch durch die mechanische Erregbarkeit der Skelettmuskulatur, die ich mit einem Reflexhammer am Oberarm des Verstorbenen messe, bekräftigt. Dann prüfe ich mit der Hand, ob und wie stark die Leichenstarre an Kiefergelenk sowie Armen und Beinen eingetreten ist: Der Tod muss vor 4 bis 20 Stunden eingetreten sein.

Meine Untersuchungen zeigen also: Der Tod muss vor 10 bis 13 Stunden eingetreten sein. Ich gebe meinen Tipp ab und liege richtig. Zur Belohnung stellt mir der Oberarzt eine Beförderung in Aussicht. Lief doch schon mal ganz gut!

Fazit

Das Lernangebot „Abenteuer Rechtsmedizin“ vermittelt spielerisch und anwendungsnah rechtsmedizinische Fachkenntnisse. Dabei laden die liebevoll gestaltete Spieloberfläche und die kniffeligen Fälle dazu ein, direkt in den Alltag der Rechtsmedizin einzutauchen. Die zu lösenden Aufgaben sind anspruchsvoll und bringen den Kopf zum Rauchen. Zum Lösen der Fälle muss das Gelernte kombiniert und eingeordnet werden – Gehirnschmalz und Transferleistung sind gefragt.

Wer noch nie ein „Point & Click“-Adventure gespielt hat, braucht vielleicht eine kurze Zeit, um sich an die Funktionsweise zu gewöhnen. Nicht immer sind die erforderlichen Schritte gleich ersichtlich. Aber: So ist es in der Realität ja auch und dranbleiben lohnt sich! Besonders gut gefallen hat mir die Verbindung von rechtsmedizinischem Handwerk und wissenschaftlichem Hintergrundwissen. Das Kurzlehrbuch ist informativ, die komplexe Thematik verlangt den Spielenden jedoch einiges ab. Ein Plus: Mir als Spielerin bleibt es selbst überlassen, wie tief sie in die rechtsmedizinische Materie eindringen will. Ich habe für die Lösung des ersten Falles etwa 20 Minuten benötigt. Die Tonalität des Spieles ist humorvoll und die Fragen im Quiz-Charakter machen es zu einem unterhaltsamen und kurzweiligen Erlebnis. Versuch es doch mal selbst! Vielleicht hast du ja das Zeug zur Rechtsmediziner*in?

Relationen in Stadt und Landschaft

09.11.2022 | Katrin Schröder

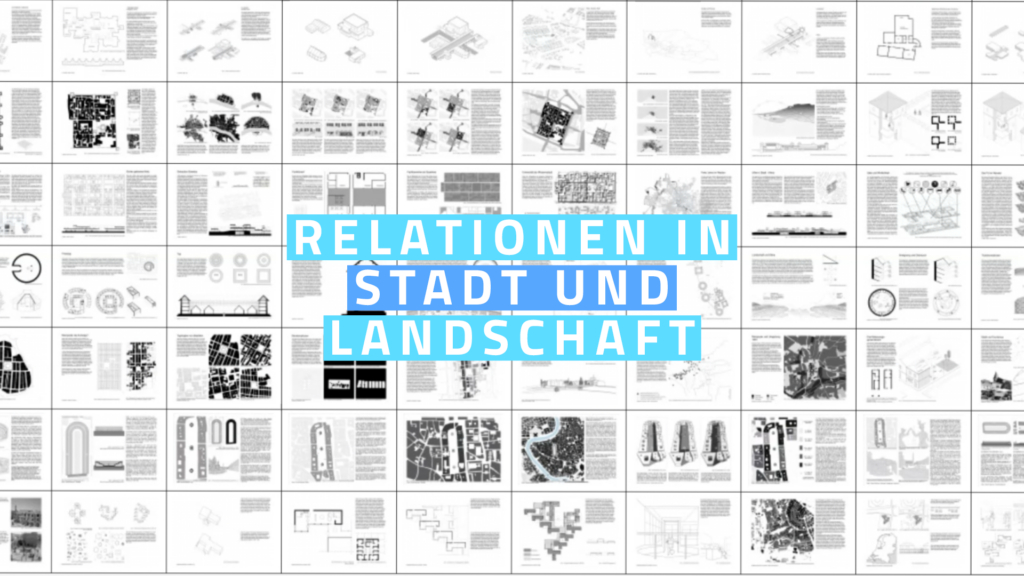

Stadt, Land, Fluss – die Plattform „Relationen in Stadt und Landschaft“

Häuser. Straßen. Große Parks. Kleine Grünanlagen. Plätze. Siedlungen. Freistehende Villen. Wald. Gewerbegebiete. – Stadt und Landschaft umgeben uns alle. Studierende und Lehrende der HCU erforschen im Studiengang Architektur regelmäßig, was Städte und Landschaften ausmacht, wie sie sich aufeinander beziehen, welchen Entstehungsbedingungen sie sich verdanken. Die Ergebnisse der Seminare archivieren und präsentieren sie auf der Online-Plattform „Relationen in Stadt und Landschaft“. Und ermöglichen es damit auch neugierigen Lai*innen, mehr über das komplexe Verhältnis von gebautem Raum und Gesellschaft zu lernen.

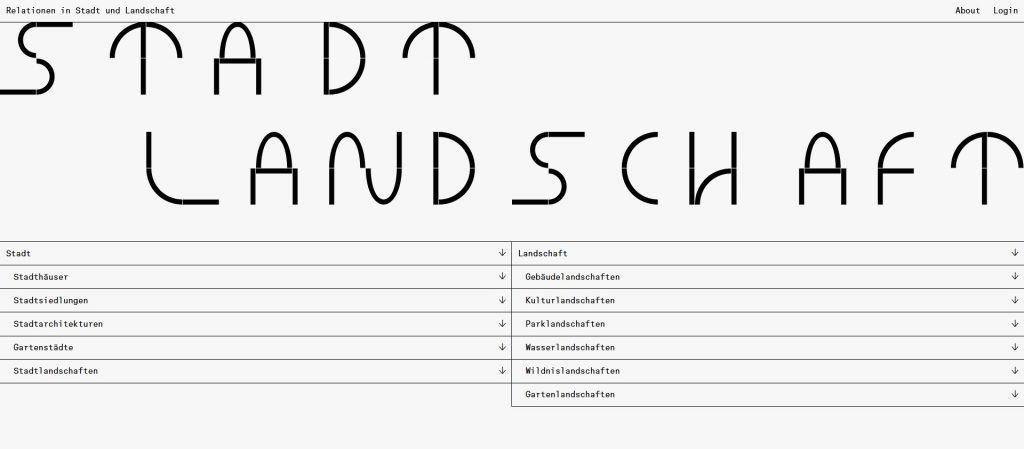

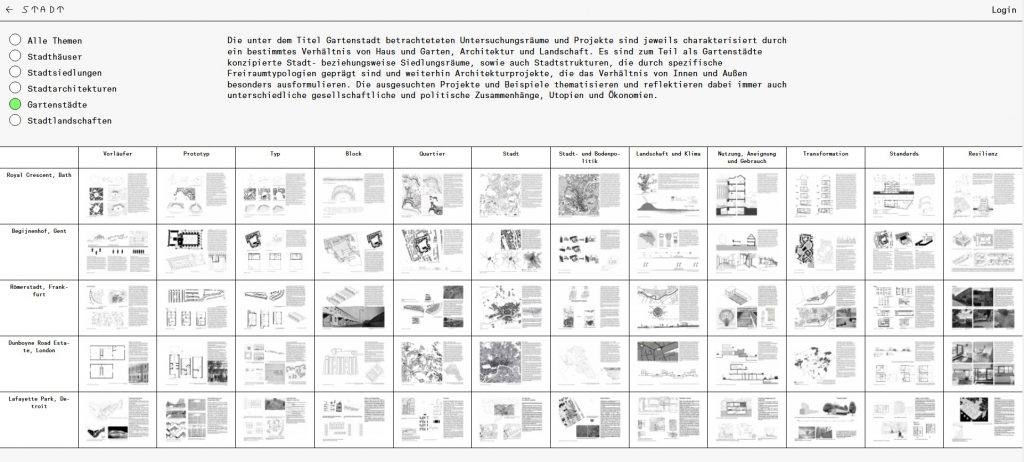

Raster für Raster

Auf der Startseite der Plattform geht es optisch nüchtern, dafür aber sehr aufgeräumt los. Ich kann über das Header-Bild zwischen den Hauptkategorien „Stadt“ und „Landschaft“ wählen oder dank der Navigation unterm Header auch direkt in bestimmte Themenbereiche von „Stadt“ und „Landschaft“ einsteigen.

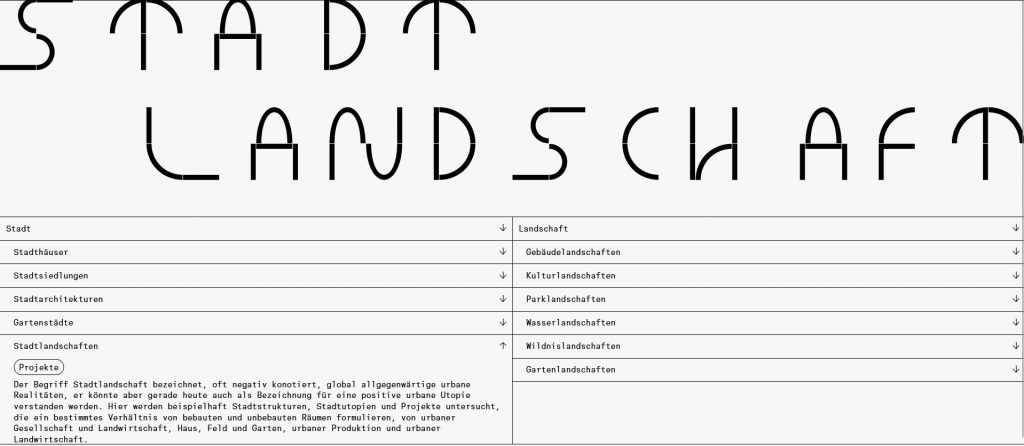

Da ich gar keine Ahnung von Architektur oder Stadtplanung habe, folge ich meinem Neugierradar und entscheide mich für „Stadtlandschaften“. Was damit wohl gemeint ist? Ein Klick auf den Pfeil öffnet einen kurzen Einführungstext. Aha, „Stadtlandschaft“ bezieht sich unter anderem auf eine „positive urbane Utopie“. Weitere Einsichten verspreche ich mir von dem Button „Projekte“.

Dann allerdings: große Verwirrung. Der Bildschirm vor mir zeigt ein Raster mit Abbildungen, Grafiken, Textelementen. Was soll das? Auf dem YouTube-Kanal der HOOU stoße ich auf ein Video, in dem Lehrende der HCU die Plattform vorstellen – sehr hilfreich! Jetzt komme ich wieder mit. Das, was ich laienhaft als „Raster“ bezeichnet habe, heißt in der Fachsprache „CIAM-Grid“. Es ermöglicht es, Projekte anhand von verschiedenen Kategorien systematisch zu analysieren, aufzubereiten und auf diese Weise vergleichbar und diskutierbar zu machen.

Blöd nur: Sobald die Inhalte abgehängt werden, geht der Zusammenhang verloren. Die Plattform „Relationen in Stadt und Landschaft“ bietet nun gewissermaßen ein virtuelles Grid an, auf dem die Studierenden ihre Semesterprojekte archivieren und dokumentieren – und damit auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen können.

Learning by Klicking

Die zugrunde liegende Idee ist denkbar einleuchtend: In der linken Spalte steht, um welche Stadt, Siedlung, Landschaftsart – oder in meinem Fall eben Stadtlandschaft – es geht. Nach rechts entfalten sich die Kategorien, unter denen die Projekte analysiert werden. Und das sind einige. Dazu gehören etwa Überlegungen zu Stadt- und Bodenpolitik, Auswirkungen von Landschaft und Klima, Analysen zu Nutzung, Aneignung und Gebrauch von Gartenstädten oder die Frage, wie sich aus ersten Ansätzen zu Gartenstädten schließlich typische Merkmale entwickelt haben.

Wenn ich es genau wissen möchte, zoome ich einfach per Klick in das jeweilige Feld im Grid und erfahre Details etwa zur Geschichte, zum Bewirtschaftungsformen oder lokalen Bedingungen, unter denen die Gartenstadt meiner Wahl entstanden ist. Extra gut: Die Programmierung erlaubt es mir, mich in jeder Kategorie nach oben oder unten zu klicken, sodass ich Informationen zu den einzelnen Projekten direkt vergleichen kann.

Fazit

Wenn man sich in die Logik des virtuellen Grid eingefuchst hat, bietet die Plattform „Relationen in Stadt und Landschaft“ einen reichen Fundus an Wissen zu stadtplanerischen, städtebaulichen, landschaftlichen und urbanistischen Aspekten. User*innen erleben durch die Grid-Struktur ganz unmittelbar, dass die Gestalt von Städten und Landschaften durch vielfältige Zusammenhänge entstehen. Der Aufbau der Plattform erlaubt es zudem, der eigenen Neugier zu folgen – so lässt sich assoziativ, aber dennoch systematisch lernen.

Ein bisschen Lust auf Fachsprache sollten Lernende außerdem mitbringen. Angst vor unverständlichem Fachsprech muss aber niemand haben.

07.11.2022 | Katrin Schröder

Barrierearme Lehrmaterialien gestalten

Wie schaffen Sie eine möglichst barrierearme Gestaltung Ihrer Lehrmaterialien und erreichen damit möglichst viele Studierende? In unserem neuesten Artikel geht es genau darum!

Sie wollen Ihre Lehrmaterialien möglichst barrierearm gestalten, und es damit vielen Studierenden ermöglichen, schließlich gaben in einer Sozialbefragung 15% der Studierenden in Hamburg an, eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu haben (1).

by Susana Salas via Blush

Wie wird Behinderung definiert?

Nach § 2 Abs. 1 SGB IX wird eine Behinderung und Beeinträchtigung folgendermaßen definiert:

„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. “ (2).

Was ist Barrierefreiheit?

2006 haben die Vereinten Nationen das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (VN-BRK) erstellt, welches 2009 von der BRD ratifiziert wurde.

Damit hat die Debatte um Menschenrechte und Barriereabbau in Deutschland neue Fahrt aufgenommen.

Wozu aber ist es wichtig, Barrierefreiheit in Bildungsthemen mitzudenken?

Dafür werfen wir einmal einen Blick auf die VN-BRK:

„Die Vertragsstaaten […]

o) in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben sollen, aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über Programme mitzuwirken, insbesondere wenn diese sie unmittelbar betreffen […]

v) in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen vollen Zugang zu […] Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben, damit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll genießen können, […] haben Folgendes vereinbart.“

In der Begriffserklärung wird ausgeführt, was Kommunikation in diesem Übereinkommen bedeutet:

„Im Sinne dieses Übereinkommens

schließt „Kommunikation“ Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile Kommunikation, Großdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologie, ein;“

Und weiter heißt es in Artikel 24 zum Thema Bildung:

„(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen […]“ (3).

by Bonnie Kate Wolf via Blush.

Warum brauchen wir Barrierefreiheit?

Nach den Ausführungen im VN-BRK wird deutlich, dass Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen durch Barrierefreiheit ermöglicht wird, stärker am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

In der Open Educational Resource (kurz OER) „OER barrierefrei gestalten“ wird die Sinnhaftigkeit von Barrierefreiheit in digitalen Medien erläutert.

Neben der besseren Zugänglichkeit und Teilnahme von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigung können auch andere Personenkreise von einer barrierearmen Gestaltung profitieren, wie z. B. Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

OER und Barrierefreiheit

Der Gedanke von OER ist der freie Zugang zu Bildungsmaterialen für alle und ohne Restriktionen. Natürlich haben auch OER ihre Grenzen, es gibt schließlich bestimmte Zugangsvoraussetzungen wie z. B. im Besitz eines Laptops o. Ä. zu sein, ein bestimmtes Bildungsniveau zu haben und generell alphabetisiert zu sein. Dennoch ist es besonders bei OER wichtig mit gutem Beispiel voranzugehen und so wenig Hürden wie möglich einzubauen.

Schauen wir uns also die gängigsten Medienformate in OER an und wie wir diese möglichst barrierearm aufsetzen können:

- Textdokumente/PDF

- Blogseiten

- Videos

- Podcasts

- H5P-Elemente

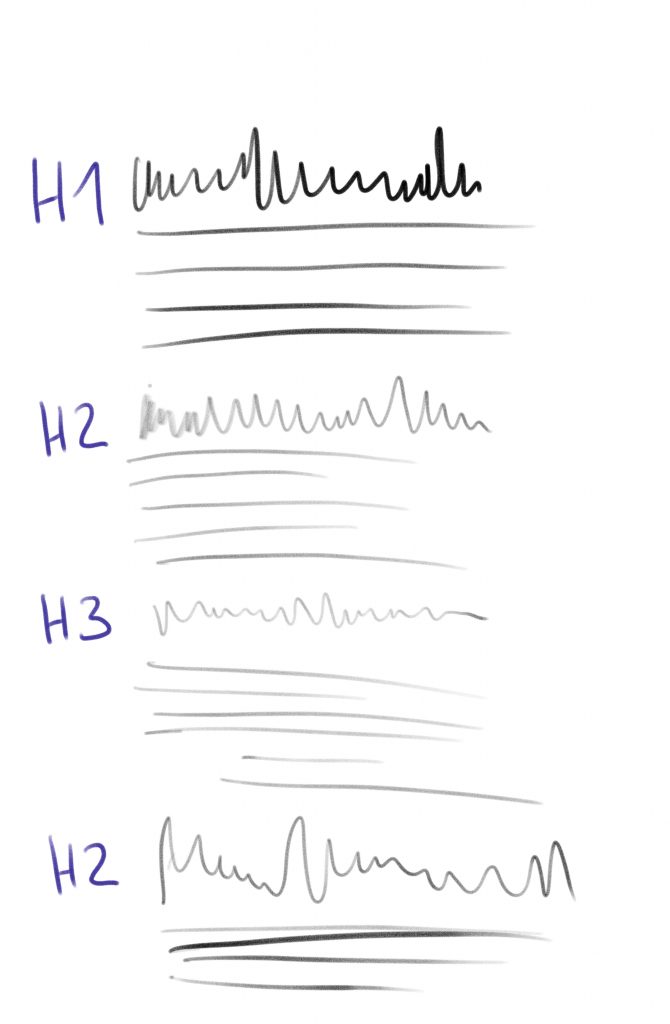

Textdokumente/PDF

Für Textdokumente, die danach in PDF umgewandelt werden sollen, gilt vor allem eins: Formatierung, Formatierung, Formatierung!

Es kann gut mit der Formatierung des jeweiligen Textprogramms gearbeitet werden, das heißt, es sollte eine sinnvolle Strukturierung und Ordnung durch Überschriften aufgesetzt werden. Die Strukturierung hilft nicht nur den Nutzenden, sondern auch den Erstellenden, um den Überblick zu halten.

Bilder und Grafiken sollten immer mit Alternativtext bestückt werden, damit Screenreader vorlesen können, was in den Bildern zu sehen ist. Kontraste sollten berücksichtigt werden, damit das Dokument gut lesbar ist. Also z. B. keine hellgraue Schriftfarbe auf weißem Hintergrund verwenden (4). Weitere und ausführlichere Hinweise zu barrierefreien Dokumenten finden sich in dem Dokument des „agilen Netzwerks für sehbeeinträchtigte Berufstätige“.

Blogseiten

Für Verschriftlichtes auf Blogs gelten in der Regel dieselben Grundsätze wie für Textdokumente, also (5):

- Eine gute Strukturierung und Formatierung des Texts (z. B. keine leeren Absätze)

- Alternativtexte für Grafiken und Bilder, die Screenreader vorlesen können

- Alternativen für Medien: Nach dem Zwei-Sinne Prinzip, d. h. Podcasts benötigen eine Transkription, Videos Untertitelung und am besten auch eine Hörversion (Audiodeskription).

- Leichte Sprache verwenden, die einfach zu verstehen ist. Hilfreich kann auch ein Glossar sein, das kompliziertere Wörter erklärt.

Übrigens: Google indiziert Text, aber kein Audio, Bild oder Video. Transkripte und Alt-Attribute helfen also bei der besseren Platzierung in Suchmaschinen. In diesem Blogartikel ist das nochmal nachzulesen.

Weitere und ausführlichere Tipps finden Sie bei dem Projekt BIK für alle.

Sarah Franke Digital Campus / ZHAW Departement Soziale Arbeit unter der Lizenz CC BY 4.0 (Stand 31.01.2022)

Videos

Wie schon erwähnt, ist das Einstellen von Untertiteln bei Videos unabdingbar. Somit haben auch Menschen mit Hörbehinderung die Möglichkeit, die Videoinhalte zu verstehen.

Für Menschen mit Sehbehinderungen ist es von Vorteil, eine Audiodeskription des Videos zu erstellen, die man vielleicht auch vom Tatort aus der ARD-Mediathek kennt.

Hierbei wird auf der Tonspur Bild für Bild beschrieben, was gerade passiert.

Podcasts

Auch hier sollte es eine Struktur geben. Das bedeutet in dem Fall Kapitelmarker einzusetzen, um besser navigieren zu können.

Außerdem sollte es für Menschen mit einer Hörbehinderung auch hier wieder eine Transkription geben, die den Podcast als verschriftlichen Dialog wiedergibt.

Eine Anleitung zur Erstellung von Kapitelmarkern bei dem Anbieter Podcaster, finden Sie hier.

Für podlove gibt es hier eine Anleitung, allerdings nur auf Englisch.

Hierbei können Speech to text (STT) Programme helfen. Sehr akkurate Software kann kostspielig werden, aber ist sinnvoll, sofern Sie viel transkribieren müssen. Das Ausprobieren des kostenfreien browserbasierten Programms Speechnotes.co ergab, dass man sich mit ein wenig Übung Arbeit sparen kann, aber am Ende den gesamten Text nochmal auf eventuelle Fehler überprüfen sollte.

H5P-Elemente

Mit H5P (Abkürzung für HTML5 Package) lassen sich wunderbar barrierefreie und interaktive Lehrinhalte konzipieren. Daher eignet sich H5P bestens für die Erstellung von OER.

Da der Quellcode in H5P zudem offen ist, können Inhaltstypen von Entwickler:innen um Funktionen ergänzt oder nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Dies entspricht in besonderer Weise den Grundgedanken von OER.

In diesem Artikel auf lehre:digital hat Martina Schradi Impulse und wertvolle Links für den Einstieg in H5P zusammengetragen.

Oliver Tacke arbeitet gerade an einem neuen H5P-Tool, mit dem Transkripte zu Audio- und Videodateien erstellt werden können. Hier kann der Inhaltstyp ausprobiert werden und Feedback gegeben werden: https://www.olivertacke.de/labs/2022/10/25/ho-ho-ho-now-i-have-a-content-type-starting-with-t/

by Cezar Berje via Blush

Barrierefreiheit in der Lehre

Wie verhält es sich mit der barrierearmen Lehre an den Hochschulen in Deutschland? Bei der Recherche für diesen Artikel wurde klar, dass viele Hochschulen in Deutschland sich bereits Gedanken zu dem Thema machen. Weiter unten finden Sie viele Handreichungen und Checklisten, die bei der Gestaltung weiterhelfen können.

Nun werfen wir noch einen Blick auf die Hamburger Hochschulen und die HAW Hamburg im Besonderen. So ist im Inklusionsplan der HAW Hamburg folgendes Zitat zu finden.

Die Lehre an der HAW Hamburg ist frei von Diskriminierung und weiteren Barrieren.

Inklusionsplan der

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Dieser Leitspruch wird im Hamburger Hochschulgesetz (kurz HHGstz §3) nochmal konkretisiert.

HHGstz §3 (8)

Die Hochschulen sind gesetzlich dazu verpflichtet darauf hinzuwirken, dass Studierende mit Behinderung in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und sie die Angebote der Hochschulen möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können.

Anregungen, wie Sie die Lehre abseits digitaler Medien möglichst barrierearm gestalten können, finden Sie in dieser Handreichung der HAW Hamburg.

In dieser Checkliste der Gleichstellungsbeauftragten können Sie herausfinden, ob Ihre Lehre und ihr Lernraum barrierearm aufgebaut sind.

Weiterführende Informationen und Quellen

[1] Poskowsky, J. et al. (2018): beeinträchtigt studieren – best2: Datenerhebung zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 2016/2017, hrsg. vom Deutschen Studentenwerk, Berlin 2018.

[3] Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 2008

Seiten 2 ff, 18 ff

[4] Quick Guide. Barrierefreie Word-Dokumente agnes@work c/o DVBS e.V., Marburg 2022

[5] Webinhalte barrierefrei pflegen – ein Leitfaden für Online-Redakteure

BIK für Alle, Hamburg 2022

Linkliste

- Untertitelung von Videos

- Audiodeskription für Videos erstellen

- Transkription via Speech to Text

- Transkription in H5P

- „OER barrierefrei gestalten“

- Lernumgebungen und Lernmaterialien barrierefrei gestalten — ein Beitrag der HAW Zürich

- Indexierung und Darstellung von Medien in einem Entitäten-basierten Index

- Hamburgisches Hochschulgesetz

- Checkliste Lernumgebung

- Handreichung zu barrierearmer Lehre

- Inklusionsplan der HAW Hamburg

- Studieren an der HAW Hamburg mit Beeinträchtigung

- Blush – Frei verfügbare und abwandelbare Illustrationen

DOROTHEE WAGNER begleitet, berät und unterstützt OER-Projekte, die von der HOOU@HAW gefördert werden. Seit Herbst 2021 arbeitet sie mit an dem Aufbau eines Hochschulübergreifenden Qualitätsmanagement. Zudem kümmert sie sich um die Außenkommunikation der HOOU@HAW, schreibt Blogbeiträge und entwirft Social Media Strategien.

Diese Inhalte sind, wenn nicht anders vermerkt, lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Lizenzhinweis: Barrierearme Lehrmaterialien gestalten, Dorothee Wagner | HOOU@HAW, CC BY 4.0.