Kategorie: Startseite

Titelbild: Maximilian Glas

27.10.2023 | hoouadmin

Nutze diesen Tag und erzähle eine Geschichte – mit ChatGPT und unserem Lernangebot

Heute – am 27. Oktober – wird vor allem in Großbritannien der Erzähl-eine-Geschichte-Tag gefeiert. Und welche Jahreszeit wäre besser geeignet, um sich mit den Themen Geschichten, Märchen und Fantasiewelten zu beschäftigen, als der Herbst?

Mündliche Überlieferungen sind die älteste Form der Unterhaltung. Unterhaltung im Sinne der Kommunikation und der Aufrechterhaltung eines gesellschaftlichen Gedächtnisses auf der einen Seite, jedoch auch im Sinne von Zeitvertreib auf der anderen Seite. Uralte Götter- und Heldensagen, Zaubermärchen und Legenden bereichern bis heute unseren Alltag und unsere Sprache. Thor, der Donnergott, hat es nicht nur geschafft, dass wir jeden vierten Tag der Woche seines Namens gedenken. Seit einigen Jahren besetzt er zusätzlich in regelmäßigen Abständen unsere Kinoleinwände. Der gute Mann hält sich seit 1500 Jahren in unserem Gedächtnis!

Nach der Keilschrift kommen Feder und Tinte – und heute tippen wir

Vor etwa 5000 Jahren beginnt die Geschichte der Schrift. Dies war der Startschuss für die Bewahrung von Göttergeschichten und noch viel älteren mündlichen Überlieferungen. Seitdem ist viel passiert: Aus geritzter eckiger Keilschrift wurden im Laufe der Zeit mit Feder und Tinte geschwungene Buchstaben. Heute tippen wir auf der Tastatur und automatische Transkriptionssoftware lässt gesprochenes Wort auf unsere Bildschirme schreiben. Auch die Entstehung von Geschichten, Anekdoten, Handlungen und Co. ist heute eine andere. Nicht umsonst streiken die Autor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood wegen veränderten Arbeitsbedingungen.

Geschichten zu entwickeln und zu erzählen, ist ununterbrochen ein wesentlicher Baustein der Menschheitsgeschichte. In diesem Kontext möchten wir ein Angebot der HOOU vorstellen.

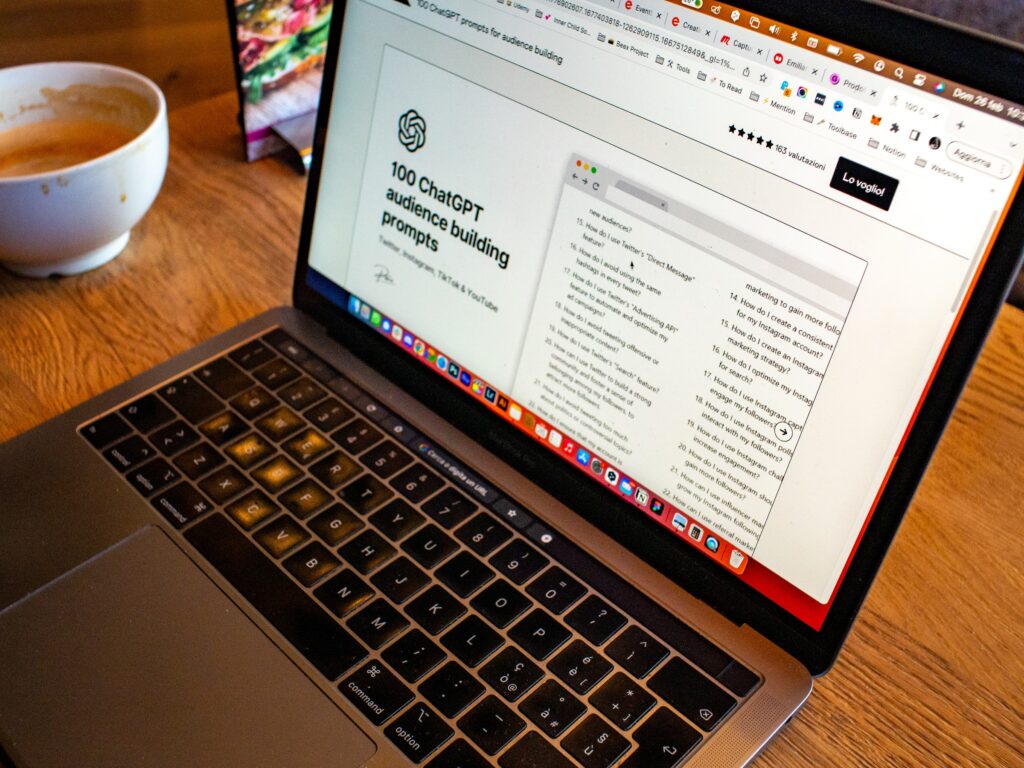

Aktuell schreibt Künstliche Intelligenz (KI) selbst Geschichte. In sämtlichen Medien ist KI eines der Top-Themen. Aus diesem Grund entwickelt die HAW Hamburg ein neues Angebot für die HOOU-Lernplattform. Es richtet sich an Schüler:innen und Lehrende, die das Thema KI auf spielerische Weise in ihren Unterricht integrieren möchten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für ChatGPT

Mit dem Lernangebot können Schüler:innen ihre ganz eigene Geschichte entwickeln. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt, wie dies – mit und ohne initiale Idee für eine Story – in Zusammenarbeit mit dem KI-Sprach-Tool ChatGPT funktioniert. Dafür existieren zusätzliche Hilfestellungen zur Anregung der eigenen Fantasie und viele Inspirationsquellen. Die Anleitung soll ein Leitfaden zur Orientierung sein. Gewünscht ist zudem ein freies und kreatives Ausprobieren, ein Austesten dessen, was geht und wo es aktuell mit dem Large-Language-Modell ChatGPT eventuell noch hapert.

Um das Angebot ganz ohne Sicherheitsbedenken ausprobieren zu können, ist der Chatbot für die nächste Zeit sogar direkt auf der Seite testbar. Ganz ohne Anmeldung und somit ohne Kontaktdaten hinterlassen zu müssen.

Testrunden zum wachsenden Lernangebot

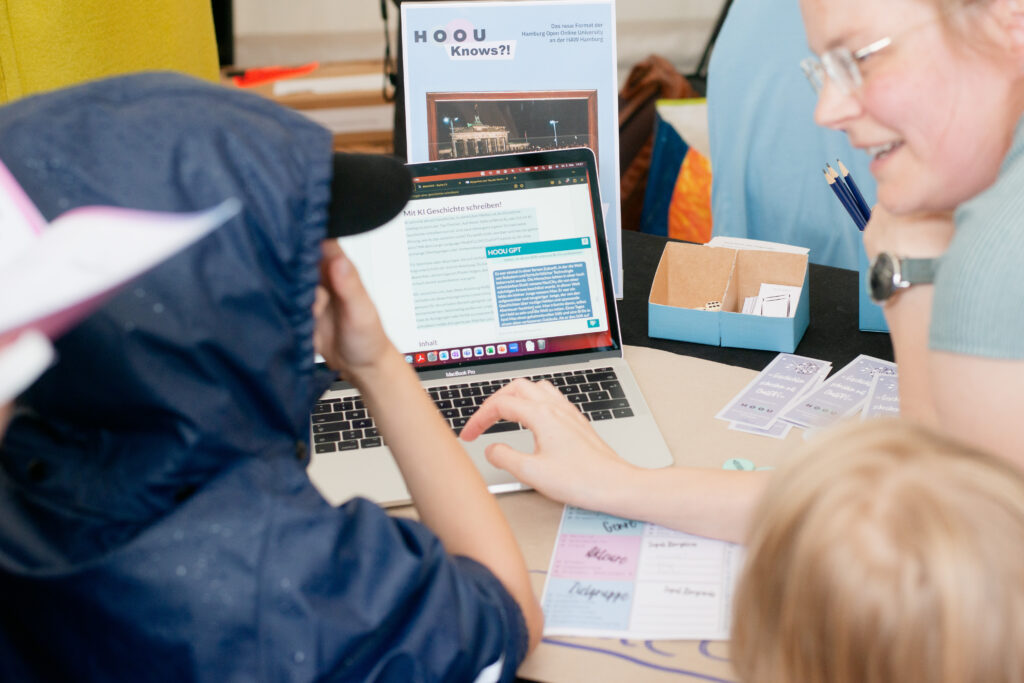

Hierfür möchten die Entwickler:innen des HOOU-Angebotes möglichst viel Feedback von Teilnehmenden sammeln und dieses in das endgültige Produkt einfließen lassen. Erste Testrunden fanden im Juni am deutschlandweiten Digitaltag sowie zum Bürgerfest am 2. und 3. Oktober in Hamburg statt. Bei den Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit flanierten rund 700.000 Interessierte rund um die Binnenalster und informierten sich zum Motto „Horizonte öffnen“. Horizonte zu öffnen, beinhaltet für die HOOU nicht nur Bildung für alle zu öffnen, sondern diese auch für jeden Menschen zugänglich zu machen.

HOOU präsentiert sich auf dem Bürgerfest

Aus diesem Grund war die Hamburg Open Online University mit einem Stand beim Bürgerfest mit dabei. Die HOOU stellte sich vor und zeigte, was es auf der Lernplattform alles zu erleben gibt. Neben dem Angebot der HAW Hamburg zu „Geschichten schreiben mit ChatGPT“ konnten mit der HfMT ungewöhnliche Instrumente wie das Đàn bầu ausprobiert und sich darüber informiert werden, wie Inklusion in der Musikpädagogik stattfinden kann. Mit der TUHH wurde Mechanik hautnah erlebbar und auch ein kniffeliges Müll-Sortier-Spiel im Rahmen der WATTwanderungen stieß auf großes Interesse.

Fantastische Geschichten vom Bürgerfest

Mit unserem Angebot „Geschichten schreiben mit ChatGPT“ erlebten wir am Bürgerfest magische Welten und abenteuerlustige Helden. Wir lernten zum Beispiel lyrisch veranlagte Androiden kennen, die unsere Welt mit magischen Gedichten retteten. Fantastisch wurde es hingegen mit einem Telefon, das mit Tieren sprechen konnte. Mit den Sonnensuchern, einer Gruppe von Jugendlichen, befreiten wir unser Zentralgestirn vor einem bösen Zauber und mit magischen Stiften und Wünsche erfüllenden Würfeln gingen wir auf Streifzug.

Wir wurden von einem KI-Programm (wie passend!) bedroht, welches Gedanken und Gefühle der Menschen manipulierte und waren mit einer außerirdischen Zivilisation namens Corona konfrontiert, die uns einen gewaltigen Sonnensturm auf die Erde jagte und flogen unbeschadet zum Planeten Xylon-7. Eine durch die Zeit wandernde Frau hatte jedoch weniger Glück: Ihre Zeitreisebrille ließ sie immer älter werden. Aber auch den Menschen, die ihre Körper in holografische Projektionen hochluden, erging es nicht viel besser: Sie wurden Opfer eines Hackerangriffs.

Dennoch: Schlussendlich, nach all diesen abwechslungsreichen Abenteuern, freuten wir uns immer über ein glückliches Happy End, die Rettung der Welt und das Fortbestehen der Menschheit.

Unser Lernangebot vor Live-Publikum in Bonn

Anfang November findet eine dritte Testrunde zum Lernangebot „Geschichten schreiben mit ChatGPT“ mit Live-Publikum statt. Am 8. und 9. November wird die HAW Hamburg in Bonn beim DIGITAL@School Campus 2023 – Digitale Welten zum Anfassen mit vertreten sein. Das Ziel ist es, das Angebot zusammen mit Schüler:innen weiter auszutesten, zu verbessern und anzupassen.

Text: Dr. Nicole Hagen

Foto: Nick Fewings / unsplash

20.10.2023 | Meena Stavesand

Mit diesen 5 Projekten lernst du mehr über Klimawandel und Nachhaltigkeit im Alltag

Du willst mehr über Mülltrennung, Umweltschutz und alternative Kraftstoffe erfahren? Dann lies hier, wie du konkret für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit eintreten und dies teilweise sogar direkt in deinen Alltag integrieren kannst.

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl von Extremwetterlagen und Naturkatastrophen stetig angestiegen. Ein Grund dafür ist auch der Klimawandel. Hitzewellen forderten auf der ganzen Welt Todesopfer, Fluten und Stürme richteten vor allem auch wirtschaftliche Schäden an. Darum haben die Vereinten Nationen den internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung ausgerufen. Am 13. Oktober weisen jedes Jahr viele Aktion darauf hin, was Katastrophen genau sind, wie wir darauf reagieren und welche Rolle der Mensch generell dabei spielt.

Mehr Naturkatastrophen durch Klimawandel

Denn eines macht auch die Bundeszentrale für politische Bildung klar: „Klimawandel erhöht Frequenz der Extremereignisse.“ So merke die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in einem Bericht an, dass es zwar auch ohne menschlichen Einfluss auf das Klima eine große Bandbreite an Wetterextremen geben würde, der Klimawandel aber die Frequenz und Intensität der Fälle erhöhe. „In der Forschung gehe es daher nicht länger um die Frage, ob ein spezielles Ereignis durch die klimatischen Veränderungen ausgelöst worden sei. Vielmehr liege das Interesse darin zu erkunden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein extremes Wetterereignis durch den Menschen beeinflusst wurde“, heißt es weiter.

Besserer Schutz für unsere Umwelt und unser Klima

Wir nehmen diesen internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung zum Anlass, um zu schauen, was wir Menschen tun können, um unsere Umwelt und unser Klima besser zu schützen. Vier Lernangebote zeigen ganz unterschiedliche Aspekte auf – es geht etwa um Mülltrennung, um Digitalisierung und Nachhaltigkeit, um Wasser- und Bodenschutz sowie um alternative Kraftstoffe beispielsweise im Verkehr.

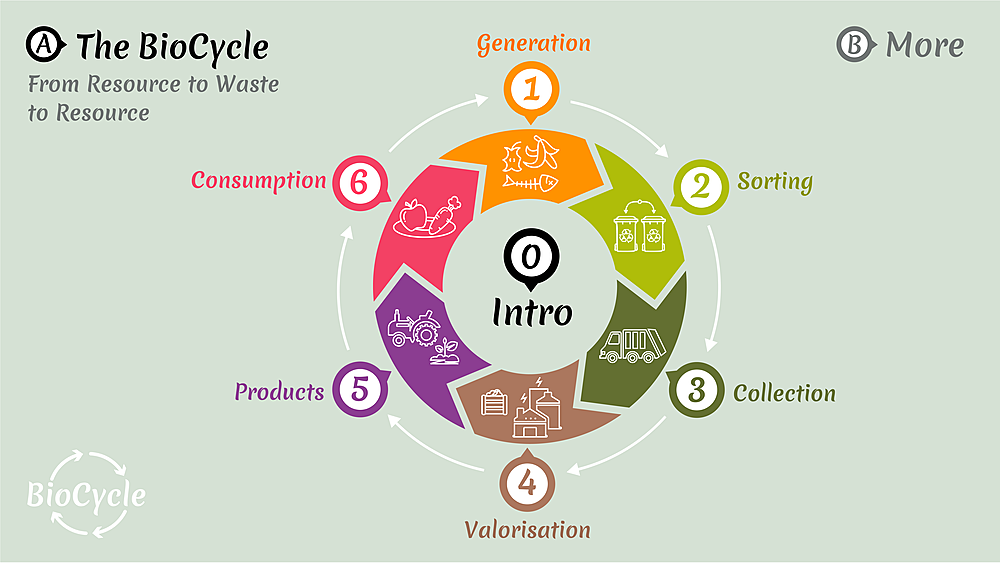

1. Lernangebot: Biocycle – wandle Lebensmittelabfälle in Energie um

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, die Schalen deiner Kartoffeln, Äpfel, Gurken oder Bananen nicht einfach wegzuschmeißen, sondern sie umweltfreundlich zu nutzen? Möglich ist das mit dem Ansatz von BioCycle. Dabei wird das, was wir als Abfall betrachten – wie eben unsere Gemüseschalen – in etwas Positives und Wichtiges verwandelt: in Energie und Nährstoffe. Wie das geht, erklären wir die in unserem neuen Lernangebot.

Mit BioCycle geben wir den Lebensmitteln eine zweite Chance, indem wir ihren Lebenszyklus verlängern und sie in eine Form umwandeln, die uns und der Umwelt zugutekommt. Was auf den ersten Blick kompliziert klingt, ist es vom Prinzip aber nicht. Du musst deine Lebensmittel nur richtig trennen und sie dann kompostieren oder in einer Biogasanlage wie jene im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg recyclen. Du willst mehr erfahren? Dann klicke hier.

2. Lernangebot: CliMap-Health – Klimawandel und unsere Gesundheit

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel eigentlich auf unsere Gesundheit? In unserem Lernangebot „CliMap-Health“ wird genau diese Frage beantwortet. Als interaktive Weltkarte schafft es dieses E-Learning-Tool, praxisnahes Wissen über die Einflüsse von Klima und Umwelt auf unsere Gesundheit darzustellen.

So geht es in den verschiedenen Abschnitten etwa um Smog-Probleme in Indien oder die Auswirkungen von Dürre und Waldbränden in Brasilien. Auch die Buschfeuer in Austrialien, die immer verherrender ausfallen, werden thematisiert. Es geht in dem Lernangebot darüber hinaus um Krankheiten wie Cholera im Jemen oder den Zika-Virus auf den Fidschi-Inseln. Lies mehr über die Bedrohungen und was Menschen unternehmen können.

Außerdem gibt es einen spannenden Podcast zum Thema. In „Let’s Talk Climate Action“ wird den Herausforderungen des Klimawandels auf die Gesundheit zusammen mit Expert:innen verschiedenster Forschungsdisziplinen und Handlungsfelder auf den Grund gegangen. Gerne reinhören!

3. Lernangebot: RUVIVAL – kümmere dich um unsere Böden

Boden, Wasser- und Ernährungssicherheit sind stark miteinander verknüpft. Gute Bodenqualität, also ein gesunder Boden, ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Nahrungsmittelproduktion und damit für unser Überleben. Auf immer weniger Fläche lässt sich Nahrung anbauen, während die Zahl der Menschen auf der Erde weiter steigt. Dies bringt eine besondere Herausforderung mit sich, der wir uns stellen müssen. In unserem Lernangebot „RUVIVAL“ zeigen wir Wissenswertes zu Boden, Wasser und auch Ernährung. Es geht dabei um an Anbau von Lebensmitteln, aber auch um den nachhaltigen, ökologischen Hausbau.

Es gibt bei „RUVIVAL“ nicht nur interaktive Vorlesungen, sondern auch eine Toolbox. Diese enthält Wissen und Methoden, um das Land zu beleben, Synergieeffekte zu nutzen und ländliche Gebiete zu entwickeln. Themen sind etwa: nachhaltige Bewässerung, Regenwassernutzung, Viehzucht oder ländliche Energiesysteme. Klick dich jetzt durch das Lernangebot.

4. Lernangebot: Digitalisierung und Nachhaltigkeit – spannende Symbiose zweier Megathemen

Digitalisierung und Nachhaltigkeit – diese zwei Themen sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Darum ist es umso spannender, sie miteinander zu verknüpfen. Wie kann eine Symbiose dieser beiden Megathemen aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Lernangebot „Digitalisierung und Nachhaltigkeit“. Dabei soll kein Schwarz-Weiß-Denken entstehen, vielmehr leben die Antworten von Graustufen.

Du hast dir bestimmt auch schon einmal die Frage gestellt, wie nachhaltig Netflix, Spotify und Co. eigentlich sind. Unser Lernangebot sucht daher nach Antworten, wie Streaming unseren Energieverbrauch in die Höhe treibt. Außerdem geht es um smarte Technik, digitale Arbeit, vermeintlich umweltschonendes Einkaufen mit einer App, nachhaltige Landwirtschaft und Digitalisierung im Verkehr. Hier erfährst du mehr über diese spannenden Themen.

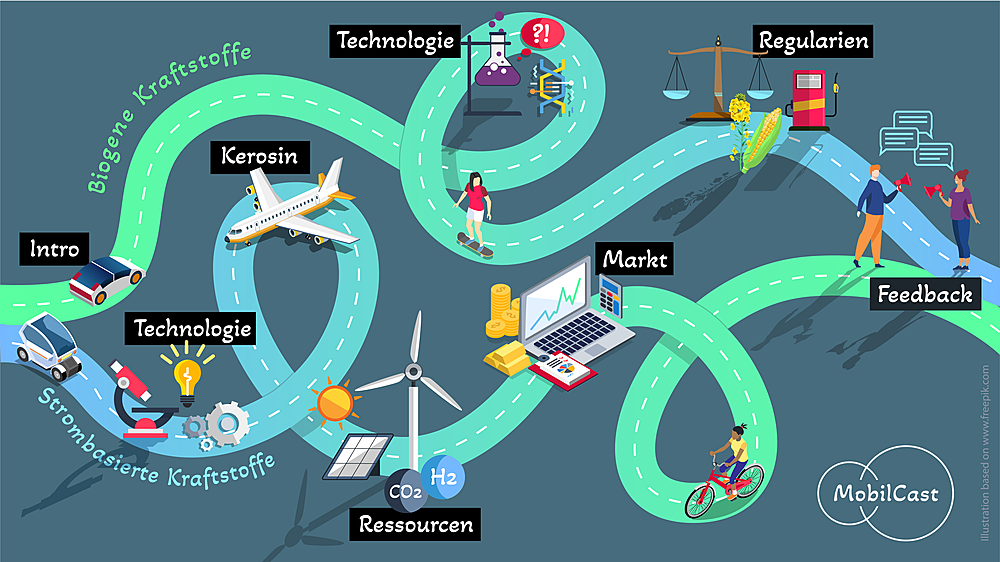

5. Lernangebot: Zukunftsweisende Kraftstoffe – was ist die Alternative zu Erdöl?

Verkehr ist ein riesiger Teilbereich des Klimaschutzes. Wie wollen wir uns in Zukunft fortbewegen? Welche Möglichkeiten gibt es? In dem Lernangebot „Zukunftsweisende Kraftstoffe“ geht es insbesondere um die Produktion verschiedener Kraftstoffe, die aktuell verfügbar sind oder in Zukunft eine wichtigere Rolle bei der Ersetzung von erdölbasierten Kraftstoffen einnehmen könnten. Außerdem werden potenzielle Rohstoffe thematisiert, die bei der Herstellung moderner Kraftstoffe zum Einsatz kommen könnten.

Jedes Kapitel des Lernangebots ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die durch erläuternde Texte, Grafiken und zusätzliche Berichte, Artikel und Videos angereichert sind. So ist ein tieferes Verständnis garantiert. Außerdem gibt es auch den spannenden Podcast „Mobilcast“, der sich mit biogenen und strombasierten Kraftstoffen befasst. Das Lernangebot spannt daher einen interessanten Bogen und bringt alle wissenswerten Informationen zu dem Themenbereich auf den Punkt.

Nachhaltig leben: Klimaschutz ist wichtig

Ob Müll, Verkehr, Digitalisierung oder Ernährung – alle Themen können und sollten wir nachhaltig denken. Und dabei können wir selbst auch aktiv werden und unser eigenes Verhalten hinterfragen. Das fängt beim Essen an und hört bei der Freizeit nicht auf. Gibt es weitere Themen, die dich beschäftigen? Dann nutze gerne unsere Suche und finde weitere interessante Lernangebote.

Tim Mossholder / unsplash

30.09.2023 | Meena Stavesand

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit: Besuche uns am Jungfernstieg

Die Suche nach Wissen ist ein lebenslanger Prozess – und wir glauben daran, dass Bildung für alle zugänglich sein sollte. Mit diesem Leitspruch begrüßen wir dich am 2. und 3. Oktober beim Bürgerfest und zeigen dir, wer und was die HOOU ist.

Hamburg nimmt den Tag der Deutschen Einheit zum Anlass, ein besonderes Event für seine Bürgerinnen und Bürgern zu veranstalten. Am 2. und 3. Oktober gibt es im Herzen der Hansestadt ein inspirierendes Bürgerfest – und wir sind mit der Hamburg Open Online University mittendrin. Unter dem für uns sehr passenden Motto „Horizonte öffnen“ kannst du bei uns im Pavillon am Jungfernstieg mehr über unsere Lernangebote erfahren.

Unsere Mission ist es, Bildung leicht zugänglich zu machen

Das Bürgerfest bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich nicht nur zu informieren, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander zu feiern. Es ist ein Event, auf dem wir als HOOU auch die Bedeutung offener Bildung in unserer Gemeinschaft betonen wollen. Mit unserer Teilnahme unterstreichen wir unsere Mission, eine inklusive Lernumgebung zu fördern.

Wir möchten allen Menschen den Zugang zu Wissen ermöglichen – online wie offline. Die HOOU ist daher ein innovativer Bildungsort für alle. Du kannst dich zu den unterschiedlichsten Themen informieren – von Technik über Musik bis hin zu Nachhaltigkeit und Gesundheit. Du willst mehr über unser Angebot erfahren? Dann komm am 2. Oder 3. Oktober vorbei – oder lies diesen Artikel. Interessant könnten für dich auch unsere zehn Fakten über die HOOU sein, die dir unsere Vision erläutern.

Das ist unser Programm beim Bürgerfest

In unserem Pavillon am Jungfernstieg findet ihr am 2. und 3. Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr drei Stationen, an denen wir euch besondere Lernangebote näherbringen. Das Programm im Detail:

Montag, 2. Oktober, 10 bis 14 Uhr

- „Geschichten schreiben mit ChatGPT“ von der HAW Hamburg – hier geht’s zu unserem Lernangebot.

- Wissenswertes über die Entwicklung der HOOU-Plattform vom Multimedia Kontor Hamburg – hier geht’s zur Webseite.

Montag, 2. Oktober, 14 bis 18 Uhr

- „Mechanik hautnah“ von der TU Hamburg – hier geht’s zum Lernangebot.

- „Schule der Folgenlosigkeit“ von der Hochschule für bildende Künste – hier geht’s zum Lernangebot.

Dienstag, 3. Oktober, 10 bis 16 Uhr

- „Biocycle“ von der TU Hamburg – hier geht’s zum Lernangebot.

Dienstag, 3. Oktober, 10 bis 12 Uhr

- „Learning dan-bau“ von der Hochschule für Musik und Theater – hier geht’s zum Lernangebot.

Dienstag, 3. Oktober, 12 bis 14 sowie von 16 bis 18 Uhr

- „Inklusion in der Musikpädagogik“ von der Hochschule für Musik und Theater – hier geht’s zum Lernangebot.

Dienstag, 3. Oktober, 14 bis 18 Uhr

- „Geschichten schreiben mit ChatGPT“ von der HAW Hamburg – hier geht’s zum Lernangebot.

Wir freuen uns, dich an einem der beiden Tage in unserem Pavillon zu treffen – und uns zu Bildung und Wissen auszutauschen.

21.09.2023 | Meena Stavesand

Campus Innovation: HOOU-Projekte wollen sich weiterentwickeln – und du kannst dabei helfen

Wolltest du schon immer mal bei der Weiterentwicklung eines Podcasts mitwirken? Dann komm‘ zum Barcamp der Campus Innovation am 29. September im Hamburger Forum Finkenau. Dort gibt’s auch mehr über KI und weitere spannende Ansätze.

Seit 2003 bringt der Multimedia Kontor Hamburg die klügsten Köpfe zusammen, um die Zukunft unserer Hochschulen zu formen. Spannende Persönlichkeiten aus Bildung, Politik und Wirtschaft diskutieren vom 27. bis 29. September wieder in Hamburg über die diesjährigen Fokusthemen KI, Nachhaltigkeit und OER an Hochschulen.

Auch die Hamburg Open Online University ist mit ihren Verantwortlichen und spannenden Themen vor Ort. Die ersten beiden Eventtage inspirieren die Teilnehmenden vor allem mit Vorträgen und Workshops im Lichthof der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, während der 29. September mit einem für alle kostenfreien Barcamp im Forum Finkenau der HAW Hamburg aufwartet, das von der Spontaneität der Besucher:innen lebt. Es gibt aber auch schon feste Slots mit innovativen Themen.

Mittendrin statt nur dabei: Die HOOU beim Barcamp der Campus Innovation

Das sind die drei bereits geplanten Sessions beim Barcamp mit HOOU-Beteiligung:

- Podcast Reloaded: Ideenwerkstatt für Hamburg hOERt ein HOOU!

Ellen Pflaum und Jakob Kopczynski von der HAW Hamburg freuen sich über Ideen und Vorschläge zu Themen, Formaten und Gästen für den Podcast „Hamburg HOERt ein HOOU“.

- „KI-GeneratOER“

KI-basierte Text- und Bildgeneratoren sind für viele zum alltäglichen Arbeitswerkzeug geworden. Was bedeutet das in rechtlicher Hinsicht für die Entwicklung von Open Educational Resources (also offen lizenzierten Bildungsmaterialien, kurz OER)? Dazu spricht Andrea Schlotfeldt, Juristische Beratung HOOU@HAW.

- Barcamp-Workshop Data Analytics/Open (Citizen) Science

Das Forum Hochschule BNE (HH Masterplan BNE 2030) und die Innovations Kontakt Stelle (IKS) Hamburg geben den Workshop „Data Analytics in der Hochschullehre und Forschung im Kontext von Open (Citizen) Science“. Von der HOOU@TUHH ist Axel Dürkop mit dabei, der über „Data Acting, Dancing Algorithms und kollaboratives Storytelling: spielerische Ansätze für die Auseinandersetzung mit Daten, Tools und Workflows“ spricht. Dieser Workshop hat einen festen Slot am 29. September von 10.50 bis 12.20 Uhr.

Probiere beim Barcamp die Welt von Virtual Reality aus!

Goran Lazarevic von der HfMT und Sebastian Olariu vom MMKH werden beim Barcamp ein ganz besonderes Erlebnis präsentieren – die VR-Orgel. Alle, die Lust haben, einmal Virtual Reality auszutesten, haben hier die Möglichkeit. Angelehnt ist die Präsentation an unser Lernangebot „VR-Orgel“, bei dem man seine eigene Orgel in zwei verschiedenen Räumen – in einem klassischen Kirchenraum und in einem modern aussehenden Konzertsaal – bauen kann. Klicke hier, um zu dem Lernangebot zu kommen.

Melde dich direkt an!

Ihr wollt mehr über die diesjährige Campus Innovation und das Barcamp erfahren? Dann schaut auf der Webseite vorbei. Dort gibt es alle Informationen – und ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, euch anzumelden! Die Teilnahme am Barcamp ist kostenlos.

13.09.2023 |

4223: Ann-Kathrin Watolla – Lehrkräftebildung und Digitalität

Wir sprechen mit Ann-Kathrin Watolla zum einen über die Schwierigkeit, den passenden Beruf zu finden, und zum anderen über ihre Dissertation. Darin beschäftigt sie sich mit dem Thema Lehrerbildung, das eng mit der Digitalisierung verknüpft ist, denn digitale Kompetenzen sind für Lehrerinnen und Lehrer heute unerlässlich. Dazu gehört nicht nur die Beherrschung der digitalen Werkzeuge, sondern auch die Fähigkeit, diese sinnvoll im Unterricht einzusetzen und den Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz zu vermitteln. Eine kontinuierliche Fortbildung und Unterstützung der Lehrkräfte in diesem Bereich ist für eine zeitgemäße Bildung unerlässlich.

Titelbild: thisisengineering / Unsplash

30.08.2023 | Meena Stavesand

„Mehr Diversität in MINT-Fächern fördert vielfältige Perspektiven und Kreativität“

Mit unserer Reihe „Who is HOOU?“ wollen wir uns vorstellen. Den Anfang macht Dr. Paula de Oliveira Guglielmi, die an der TUHH für die HOOU die Wissenschaftskommunikation verantwortet. Paula ist Ingenieurin und freut sich über viele weibliche Mitstreiterinnen, um die Vielfalt im MINT-Bereich zu erhöhen.

Paula, du bist Ingenieurin – warum hast du dich für ein MINT-Studium entschieden?

Dr. Paula de Oliveira Guglielmi: Eigentlich fiel die Entscheidung für ein MINT-Studium bereits, als ich 14 Jahre alt war. Damals habe ich angefangen, Chemie und Physik in der Schule zu lernen. Diese Fächer haben mich direkt fasziniert. Die Themen machten mir viel Spaß und es fiel mir leicht, sie zu verstehen. Ich wollte unbedingt etwas studieren, das diese beiden Fächer zusammenbringt. Und so habe ich mich für die Materialwissenschaft entschieden. Vorher wollte ich mal Journalismus studieren – daher stammt auch mein Interesse für die Wissenschaftskommunikation.

Warum empfiehlst du anderen – insbesondere Frauen, die dort leider noch unterrepräsentiert sind – MINT-Fächer zu studieren?

Paula: Die MINT-Fächer schaffen die Grundlagen, damit wir unsere Umwelt verstehen. Sie sind sehr vielfältig. Man kann viel mit diesem Wissen machen. Am schönsten finde ich es, wenn Menschen dieses Wissen nutzen, um Sachen zu entwickeln, die entweder unser Leben schöner und bequemer machen oder die Lösungen für aktuelle Herausforderungen bieten. Als Beispiele könnte man die Entwicklungen im Bereich der Medizintechnik und Diagnostik nennen, die uns ermöglichen, länger und gesünder zu leben, oder die Entwicklungen im Bereich des Transportwesens (Flüge und Züge), durch die wir große Distanzen in kurzer Zeit zurücklegen können, um unsere Welt zu entdecken und sich so mit Menschen aus der Ferne zu verbinden. Auch im Feld der erneuerbaren Energien finden sich viele Anwendungsmöglichkeiten, die uns aktuell dabei helfen, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Es macht Spaß, Sachverhalte zu verstehen und neue Sachen zu erfinden und entwickeln!

Aus meiner Erfahrung heraus bin ich fest davon überzeugt, dass es überhaupt keine technische oder MINT-bezogene Aufgabe gibt, die ausschließlich von Männer durchgeführt werden kann. Frauen können dies genauso gut wie Männer. Deswegen sollen sich junge Frauen, die sich für MINT-Fächer interessieren und daran Spaß haben, unbedingt trauen, MINT-Fächer zu studieren. Außerdem würde mehr Diversität in technischen Bereichen vielfältige Perspektiven schaffen und dabei mehr Kreativität fördern.

Was machst du bei uns an der HOOU?

Paula: Mein Schwerpunkt bei der HOOU ist die Wissenschaftskommunikation. Meine Aufgabe besteht darin, neue Strukturen und Formate zu schaffen, die den Wissenschaftler:innen unserer Hochschulen ermöglichen, ihr Wissen und ihre Erfindungen in einer verständlichen Weise an die Gesellschaft weiterzugeben. Das ist eine wichtige Aufgabe, da unsere Gesellschaft heute ständig den immer schnelleren Fortschritten in Wissenschaft und Forschung ausgesetzt ist. Dabei fehlt es vielen Menschen häufig die Zeit oder das Grundlagenwissen, diese Fortschritte gründlich zu verarbeiten und zu verstehen. Hinzu kommt die große Menge an Information, die teilweise unprofessionell über Social-Media-Kanäle verbreitet wird und so oft zu Verwirrungen und Unsicherheiten führt.

Als zentrale Wissenschaftsakteure haben die Hochschulen die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, durch ihre Fachexpertise und Reputation, die aktuellen Forschungsfortschritte in einer verständlichen Weise zu kommunizieren, um der Bevölkerung dabei zu helfen, sich mit eben jenen Fortschritten besser auseinanderzusetzen und vielleicht auch die positiven Seiten der wissenschaftlichen Entwicklungen wahrzunehmen.

Die Hamburg Open Online University stellt eine hervorragende Schnittstelle zwischen den Hochschulen und der Gesellschaft dar und spielt somit eine entscheidende und strategische Rolle in der Wissenschaftskommunikation. Mir macht dieser Job Spaß, weil man nicht an ein einziges Thema gebunden ist, sondern man viel aus verschiedenen Bereichen lernt, da die Angebote der HOOU so vielfältig sind. Außerdem war es mir als Wissenschaftlerin immer wichtig, meine Forschung so didaktisch und verständlich zu formulieren, dass sie jeder versteht. Jetzt kann ich auch andere dabei unterstützen.

Wind und Sonne sind als Erneuerbare Energien unabdingbar für die Zukunft. Bild: Karsten Würth

24.08.2023 | Meena Stavesand

„Wir möchten Erneuerbare Energien für alle erlebbar machen“

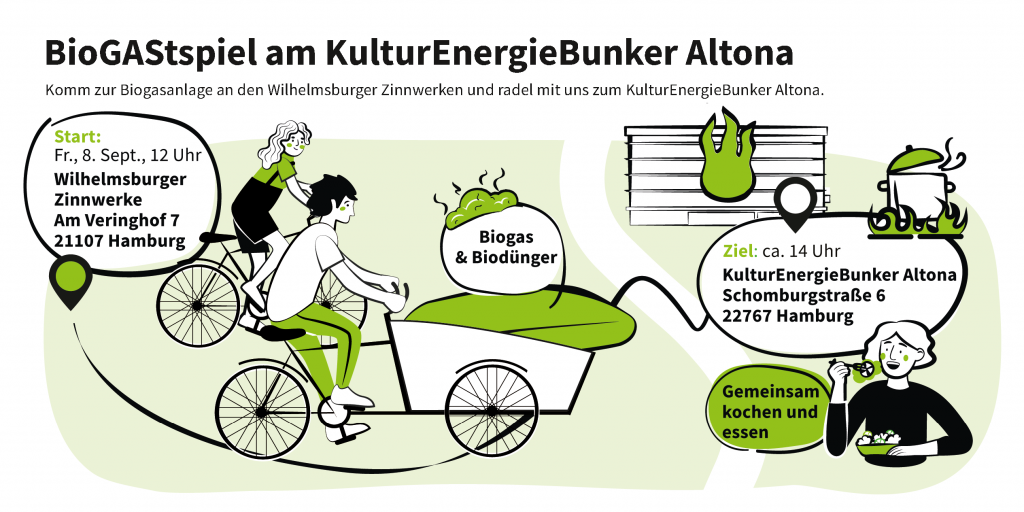

Für die zweite WATTwanderung in Hamburg hat sich Axel Dürkop wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Mit dem Rad bringen wir gespeichertes Biogas von Wilhelmsburg nach Altona, um damit am KulturEnergieBunker gemeinsam und nachhaltig zu kochen. Im Interview erklärt er den Hintergrund.

Axel Dürkop, bei der zweiten WATTwanderung verbindet ihr die beiden Stadtteile Wilhelmsburg und Altona als Lernorte miteinander. Was hat es damit auf sich?

Axel Dürkop: Bei der ersten WATTwanderung haben wir bei verschiedenen Veranstaltungen an den Wilhelmsburger Zinnwerken erklärt, wie man aus seinen eigenen Biofällen Energie gewinnen kann – durch eine Biogasanlage. Nun möchten wir Menschen den Energiekreislauf dahinter stadtteilübergreifend näherbringen. Das Biogas, das aus Lebensmittelabfällen gewonnen wird, ist in Säcken gespeichert. Diese wollen wir am 8. September um 12 Uhr mit dem Fahrrad nach Altona zum KulturEnergieBunker bringen, um damit gemeinsam zu kochen. Die Bioabfälle, die dabei entstehen, bringen wir wiederum mit einem Lastenrad nach Wilhelmsburg zurück, um dadurch in der Biogasanlage an den Zinnwerken erneut Energie zu produzieren. So machen wir den Energiekreislauf für alle erlebbar. Die Route, die wir am 8. September fahren, stellen wir zeitnah online, damit jeder, der Lust hat, sich anschließen kann.

Kann jeder bei der Aktion dabei sein?

Dürkop: Jeder, der Lust, Zeit und ein Fahrrad hat, kann gerne dazustoßen. Ob es uns wirklich gelingt, mit den Säcken voller Biogas nach Altona zu fahren, ist noch nicht klar. Gerade sprechen wir mit den verantwortlichen Behörden und erfahren, welche Regeln es dafür gibt. Wenn es dieses Mal noch nicht klappt, bleiben wir weiter im Dialog. Wir fahren aber auf jeden Fall und essen am Ziel gemeinsam. Wir hoffen, dass es irgendwann selbstverständlich möglich ist, mit Lastenrädern selbstproduziertes Biogas in der Stadt zu transportieren. In anderen Ländern ist das auch möglich. Unser Ziel bei dieser Aktion ist es daher, zu zeigen, wie ein stadtteilübergreifender Kreislauf in Zukunft aussehen kann.

Am 16. September gibt es noch eine weitere Aktion: Was plant ihr da?

Dürkop: Michel Langhammer wird in dem Workshop die Libre Solar Box vorstellen. Es geht darum, im Team die Bestandteile einer mobilen Solaranlage kennenzulernen, mit der man seinen Laptop oder sein Smartphone laden kann. Wir legen damit den Schwerpunkt auf Sonnenenergie und beantworten die Frage, wie wir diese für uns im Alltag nutzen können. Das Thema ist durch die Diskussion um Balkonkraftwerke und die neuen politischen Regelungen zur privaten Installation hochaktuell. Mit unserem Workshop am 16. September von 13 bis 16 Uhr im KulturEnergieBunker in Altona erfährt man, welche Technik dahintersteckt.

Warum veranstaltet ihr die WATTwanderungen?

Dürkop: Mit der Veranstaltungsreihe der WATTwanderungen möchten wir Menschen spannende Perspektiven auf die Energiewende bieten. Wir verbinden dieses wichtige Thema mit einer künstlerisch-ästhetischen Einladung. Das heißt: Wir laden Menschen zu Events ein, die sie schön finden, die sie genießen können – also etwa zu Kunst, zu Theater oder auch zu einem leckeren Essen. Dabei bewegen wir uns immer im öffentlichen Raum und schaffen durch die Verknüpfung des Ästhetischen mit Wissen spannende Energie- oder auch Lernorte, an denen Menschen mit dem Thema der Erneuerbaren Energien auf Tuchfühlung gehen können.

Wie sieht die Verbindung zur HOOU aus?

Dürkop: Unser Angebot fußt auf drei Säulen: Wir haben erstens einen Erlebnismoment, der die Menschen für das Thema sensibilisiert, neugierig macht. Wir bieten spannende Veranstaltungen, die Spaß machen – wie die Radtour oder das gemeinsame Essen. Zweitens haben wir die Lernangebote der Hochschulen auf hoou.de, die die kognitive Ebene anregen. Wer mehr über die Wissenschaft und Forschung zu den Themen erfahren möchte, kann sich von den Lernangeboten inspirieren lassen. Drittens bieten wir ein Praxisangebot; das Wissen kann in Workshops direkt angewendet werden – bei der zweiten WATTwanderung ist das der Workshop „Libre Solar Box“. Jede:r kann individuell entscheiden, welches Angebot er oder sie nutzen möchte – oder ob vielleicht sogar alle interessant sind. Wir freuen uns auf viele Hamburgerinnen und Hamburger, die mehr über Erneuerbare Energien wissen möchten.

Mehr zu den WATTwanderungen und zu den einzelnen Terminen gibt es auf https://wattwanderungen.hoou.tuhh.de/.

Die erste WATTwanderung fand an den Wilhelmsburger Zinnwerken statt. Was dort alles passiert ist, lest ihr hier.

Titelbild: Emiliano Vittoriosi/Unsplash

27.07.2023 | HOOU

Künstliche Intelligenz in der Lehre

Bei Lehre:Digital gibt es viel zu entdecken. Durch die Corona-Pandemie veränderten sich die Anforderungen an die Lehre rasant und dieser Bedarf ist bis jetzt nicht abgeebbt. Ganz im Gegenteil tut sich, unter anderem bedingt durch moderne KI-Tools, eine neue Art von Lehren und Lernen auf. Daher möchte das Autor:innen-Team des Blogs Lehre:Digital niedrigschwellig sein Wissen teilen, unterstützen und mit anderen in den Austausch kommen.

Von Nicole Hagen

Streitgespräch zu Künstlicher Intelligenz und ChatGPT

Dafür bereiten die Teammitglieder in regelmäßigen Abständen aktuelle Themen für den Bereich Lehre und Lernen auf. So haben in der heutigen digitalen Ära Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen auch hier viel Aufmerksamkeit erlangt. Deshalb erläutert ein aktueller Beitrag auf dem Blog den Unterschied dieser beiden Begriffswelten. Der weitere Verlauf des Artikels Künstliche Intelligenz & ChatGPT beschäftigt sich intensiv mit ChatGPT und vor allem mit seinen Vor- und Nachteilen. Das Thema bietet enorm viel Diskussionsstoff. Aus diesem Grund erwartet die Leserschaft ein ausführliches Streitgespräch zu diesem KI-Schreib-Tool welches als Einstieg in eigene Diskussionsrunden dienen kann.

Ein Beispiel, wie ChatGPT konstruktiv zur kreativen Gestaltung benutzt wird, zeigt die Aktion zum just vergangenen deutschlandweiten Digitaltag: »Geschichtenschreiben mit KI-Tools« auf Lehre:Digital. Eine ausführliche und spielerische Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft beim ersten Umgang mit dem Large-Language-Model. Spannende Kurzgeschichten mit unterschiedlichsten Charakteren und Wendungen wurden durch Teilnehmende eingereicht und sind nun auf der Plattform veröffentlicht.

Videosammlung zu KI in der Hochschullehre

Auf Lehre:Digital besteht zudem eine Sammlung an informativen Videos zu Künstlicher Intelligenz in der Hochschullehre. Zu Wort kommen u.a. Michael Kipp von der TU Augsburg, Christian Spannagel von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsautor, Journalist) und Doris Weßels (Fachhochschule Kiel).

Zu all den spannenden Facetten, welche die neuen und alten KI-Anwendungen mit sich bringen, gestaltet sich die rechtliche Lage von mit KI-Tools produzierten Inhalten als aktuell schwer durchschaubar. Genau hierfür bietet ein ausführlicher Artikel von Andrea Schlotfeldt, Rechtsexpertin an der HAW Hamburg, Orientierungshilfe.

Die HOOU an der HAW Hamburg

Die HOOU an der HAW Hamburg steht für ein mediendidaktisches, medienpädagogisches, medientechnisches und medienrechtliches Knowhow. Sie bietet Impulse, Ideen sowie Materialien zur Gestaltung und Umsetzung von Lehre mit digitalen Methoden und Werkzeugen. Dabei behält Lehre:Digital vor allem offene Lehr- und Lernmaterialien (OER) im Blick, stellt open source Tools wie H5P vor und geht auf das Thema Creative-Commons-Lizenzen ein. Feedback und Anregungen sind immer willkommen. Schreiben Sie dafür gerne dem Lehre:Digital-Team unter HOOU@haw-hamburg.de.

Titelbild: Mike Swigunski/Unsplash

17.07.2023 | Meena Stavesand

Inselentwicklungsländer: So funktioniert nachhaltiger Tourismus

Malediven, Barbados oder Seychellen sind traumhafte Reiseziele. Auch in diesen Wochen fliegen viele Menschen dort hin. Das ist gut, denn die Inseln leben vom Tourismus, doch diese Abhängigkeit birgt auch Risiken. Wir erzählen mehr über nachhaltigen Tourismus.

Die Small Island Developing States (SIDS) – kleine Inselentwicklungsländer – sind Orte von atemberaubender natürlicher Schönheit. Sie locken jährlich Millionen von Besucherinnen und Besuchern an, die ihre einzigartigen Landschaften, reiche Biodiversität und inspirierenden Kulturen erleben möchten. Aber hinter den strahlenden Stränden stehen diese Inseln vor ernsthaften Herausforderungen.

Risiken des Tourismus: Es braucht nachhaltige Strategien

Als einer der am schnellsten wachsenden Sektoren der Welt hat sich der Tourismus in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren für viele SIDS entwickelt. Allerdings ist der Tourismus mit Risiken für die empfindlichen Ökosysteme verbunden. Darüber hinaus sind viele SIDS aufgrund ihrer Größe und geografischen Lage mit Schwachstellen konfrontiert, die ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Tourismusbranche einschränken. In Anbetracht dieser Herausforderungen besteht ein Bedarf an gut formulierten Strategien, Vorschriften und Standards im Tourismussektor. Hier spielen die politischen Entscheidungsträger eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Übergangs zu einem nachhaltigen Tourismus. Mit unserem kostenlosen englischsprachigen Lernangebot erfährst du mehr darüber und die SIDS allgemein.

Charakteristika der SIDS bzw. der Inselentwicklungsstaaten:

- Abhängigkeit vom Tourismus: Die meisten SIDS haben eine starke Abhängigkeit vom Tourismus, der einen erheblichen Anteil an ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) und ihrer Beschäftigung ausmacht. Aufgrund ihrer natürlichen Schönheit und einzigartigen Ökosysteme ziehen sie jährlich Millionen von Besuchern an. Dieser Aspekt macht sie jedoch auch abhängig davon, was gravierende Folgen haben kann.

- Anfälligkeit für Klimawandel und Naturkatastrophen: SIDS sind durch den Klimawandel besonders gefährdet. Anstieg des Meeresspiegels, steigende Temperaturen und extremere Wetterbedingungen bedrohen ihre Existenz und das Wohlergehen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Darüber hinaus machen ihre geografischen Merkmale sie in manchen Fällen anfällig für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Tsunamis und Erdbeben.

- Begrenzte natürliche und wirtschaftliche Ressourcen: SIDS haben oft mit begrenzten natürlichen Ressourcen zu kämpfen wie fruchtbaren Boden und Süßwasser. Ihre Wirtschaften sind oft weniger diversifiziert und stark von Importen abhängig, was sie anfällig für globale Preisschwankungen und Handelsbedingungen macht.

- Einzigartige Biodiversität: Trotz ihrer geringen Größe beherbergen SIDS eine erstaunliche Vielfalt an Flora und Fauna, die nirgendwo anders auf der Welt zu finden sind. Dies macht sie zu Hotspots der Biodiversität, aber auch zu Ökosystemen, die besonders anfällig für Umweltveränderungen und invasive Arten sind.

- Internationale Unterstützung und Anerkennung: Die internationale Gemeinschaft erkennt die besonderen Herausforderungen an, vor denen SIDS stehen. Organisationen wie die Vereinten Nationen haben spezielle Programme und Initiativen eingeführt, um die nachhaltige Entwicklung in SIDS zu fördern. Diese Unterstützung zielt darauf ab, den SIDS bei der Bewältigung ihrer einzigartigen Herausforderungen zu helfen und ihre Resilienz gegenüber Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialrisiken zu stärken.

In unserem kostenlosen englischsprachigen Lernangebot der HAW Hamburg gehen wir auf diese Besonderheiten ein. Klick dich durch unseren spannenden Online-Kurs, der konstruktiv an der Nachhaltigkeit des Tourismus arbeiten möchte.

Bild: jonas / unsplash

14.07.2023 | Meena Stavesand

Mobilitätswende: Innovative Ideen für die Zukunft des Verkehrs gesucht

In vielen Städten weltweit begegnen wir täglich den Herausforderungen der Mobilität: Verstopfte Straßen, verschmutzte Luft und laute Geräuschkulissen sind oft Alltag. Aber es gibt Hoffnung! Immer mehr Städte erkennen die Notwendigkeit, Mobilitätskonzepte zu überdenken und innovative, umweltfreundliche Lösungen zu finden. Auch Hamburg zählt dazu und hat schon einige Maßnahmen ergriffen, um den öffentlichen Verkehr attraktiver und effizienter zu gestalten.

Diskutiere mit uns deine Ideen zur Verkehrswende!

In unserem kostenlosen Lernangebot „Mobilität findet Stadt“ der TU Hamburg kannst du dich über die Herausforderungen der Verkehrswende informieren. Du erfährst in unserem kurzweiligen Kurs mehr über

- zentrale Begriffe und Akteurinnen sowie Akteure der Mobilität in der Stadt

- die Geschichte des Verkehrs

- Ziele der Verkehrs- und Mobilitätswende

- konkrete Maßnahmen, die eine Stadt umsetzen kann.

Außerdem freuen wir uns über deine Unterstützung. Was sind deine eigene Ideen? Dafür kannst du auch eine individuelle Mental Map erstellen, die als eigene Reflektion fungiert. Denn auch wir sind gefragt, an Lösungen mitzuarbeiten und unser Handeln selbst zu hinterfragen. Wir freuen uns, wenn du mit uns gemeinsam diskutierst!

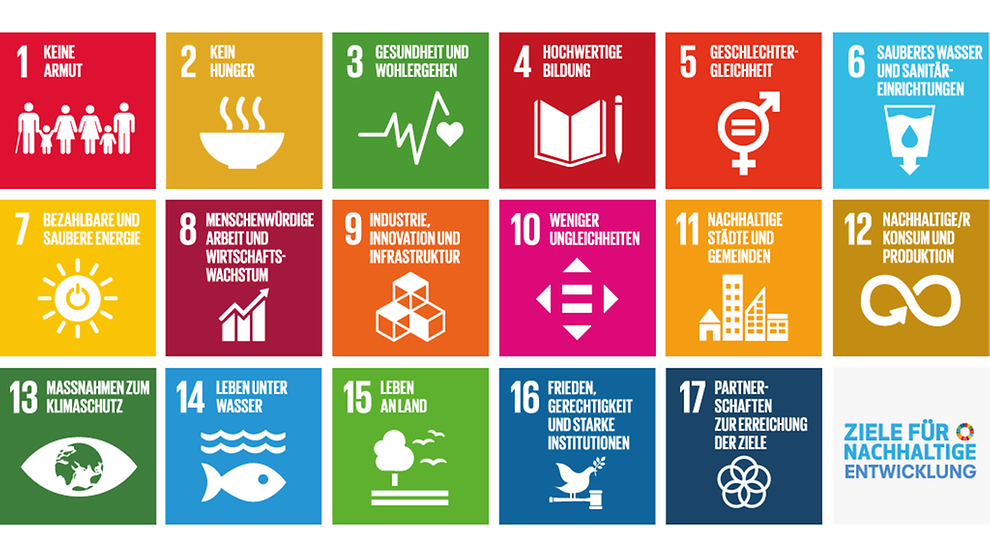

Agenda2030: Maßnahmen gegen globale Herausforderungen unserer Zeit

Wie wichtig die Mobilitätswende ist, zeigen die internationalen Bemühungen. Die Agenda2030 für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet wurde, ist ein ambitionierter Plan zur Förderung nachhaltiger Entwicklung und zum Umgang mit den globalen Herausforderungen unserer Zeit. Sie besteht aus 17 nachhaltigen Entwicklungszielen, den so genannten Sustainable Development Goals (SDGs), die darauf abzielen, Armut zu beenden, Ungleichheiten zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen.

Nachhaltige Verkehrssysteme für gesunde Citys

Die Mobilitätswende spielt in der Agenda2030 eine wesentliche Rolle, insbesondere in Bezug auf das SDG 11 („Nachhaltige Städte und Gemeinden“), das SDG 9 („Industrie, Innovation und Infrastruktur“) und das SDG 13 („Maßnahmen zum Klimaschutz“). Nachhaltige Verkehrssysteme können sauberen und gesunden Städten ermöglichen. Darum sind alle Städte der Welt aufgefordert, Mobilität neu zu definieren und in erneuerbare und umweltfreundliche Verkehrssysteme zu investieren.

Das bedeutet, dass

- Fahrrad- und Fußgängerinfrastrukturen verbessert,

- öffentliche Verkehrsmittel ausgebaut und

- Elektromobilität gefördert werden muss.

Dabei ist es entscheidend, dass Mobilitätskonzepte sozial gerecht sind und allen Menschen den Zugang zu sicheren, erschwinglichen und nachhaltigen Verkehrsmitteln ermöglichen. Die 2030-Agenda und die SDGs bieten hierfür den Rahmen und die Zielvorgaben, um unsere Städte lebenswerter zu machen und unser Klima besser zu schützen.

Diese achte Städte setzen auf emissionsfreien Verkehr

Weltweit arbeiten Städte an diesen Zielen. Hier sind ein paar Beispiele – Hamburg ist natürlich auch dabei:

- Amsterdam, Niederlande: Amsterdam ist berühmt für seine Fahrradfreundlichkeit und fördert aktiv die Nutzung von Fahrrädern und Elektrofahrzeugen. Die Stadt hat das Ziel, bis 2030 nahezu emissionsfrei zu sein. Bis dahin sollen Verbrennermotoren in Autos, Zweirädern und Booten verboten sein.

- Stockholm, Schweden: Auch Stockholm hat sich das Ziel gesetzt, den Verkehr bis 2030 emissionsfrei zu gestalten.

- Kopenhagen, Dänemark: Kopenhagen hat eine der höchsten Raten von Fahrradpendlern weltweit und wollte bis 2025 CO2-neutral sein. Dieses ehrgeizige Ziel verfehlt die Stadt zwar, soll aber bereits in den vergangenen Jahren 80 Prozent seiner CO2-Emissionen reduziert haben.

- Oslo, Norwegen: Oslo hat sich darauf konzentriert, Elektrofahrzeuge zu fördern und bezeichnet sich selbst als die Welthauptstadt der Elektroautos. Es gab auch schon Pläne, das Stadtzentrum bis 2025 für Autos zu sperren.

- Hamburg, Deutschland: Hamburg verbessert kontinuierlich sein öffentliches Verkehrssystem und fördert Carsharing und Radfahren.

Städte können Vorgaben machen und Regeln treffen, die etwa die Emissionen des Verkehrs reduzieren. Doch auch wir haben die Möglichkeit, durch unser Verhalten Städte klimafreundlicher zu machen. Naheliegend ist natürlich stärker den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, als immer mit dem Auto von A nach B zu fahren. Bei kürzeren Strecken können wir uns indes auf unser Fahrrad schwingen. Manchmal ergibt es auch Sinn, Fahrgemeinschaften zu bilden und so den Verkehr zu entzerren. Wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, dass umweltfreundliche Mobilität nicht mit Einschränkungen gleichzusetzen ist. Es kann durchaus Spaß machen.

Hast du jetzt viele neue Ideen im Kopf, wie die Zukunft des Verkehrs aussehen könnte? Dann klick doch mal in unser kostenloses Lernangebot rein und erfahre noch mehr über das Thema.