Kategorie: HAW

19.06.2025 | Christian Friedrich

Die Sicherheits_lücke Live vom IT-Executive Forum 2025

zu Gast: Stefanie Dreyer

Stefanie Dreyer (Digitalcluster Hamburg)

IT-Executive Club bei LinkedIn

Nächstes ITEC Forum: 09.06.2026

Podcast App Empfehlungen

Unsere Kapitelbilder könnt ihr mit einer guten Podcast App sehen. Zum Beispiel mit:

Die Sicherheits_lücke im Netz

Abonniere Die Sicherheits_lücke überall, wo es Podcasts gibt, oder über unsere Website: https://www.sicherheitsluecke.fm

Die Sicherheits_lücke bei Mastodon

Die Sicherheits_lücke bei LinkedIn

Die Sicherheits_lücke bei Pixelfed

Feedback oder Kritik? Wünsche? Schreib uns: post@sicherheitsluecke.fm

Die Sicherheits_lücke ist ein Podcast der Hamburg Open Online University (HOOU).

Credits

Die Kapitelbilder in dieser Folge sind Bildausschnitte der Graphic Recordings von Jessica Frische.

Volker Skwarek an der HAW Hamburg

Produktion und Musik: Christian Friedrich

Das in dieser Episode verwendete Bildmaterial steht unter der Lizenz CC-BY 4.0, Urheberin des Episodencovers ist Anne Vogt. Urheberin der Kapitelbilder ist Jessica Frische.

10.06.2025 | Christian Friedrich

Hamburg, was willst du wissen? Georgios Souleidis

Über Schach, Nudging, Ernährung, KI Tools und Social Media.

Georgios Souleidis kennen die meisten als „The Big Greek“, den Namen seines YouTube Kanals, den er knapp vor der Corona-Pandemie startete. Inzwischen hat er über 160.000 Abonnent:innen, streamed bei Twitch, hat einen Podcast und vieles mehr.

Links

Youtube: The Big Greek Highlights

Interview mit Georgios für den Schachgeflüster Podcast (2020)

Wikipedia: Regisseur Luis Buñuel

Wikipedia: Netflix-Serie Damengabit

Deutschlandfunk: Der eskalierte Streit zwischen Magnus Carlsen und Hans Niemann

Wikipedia: Anya Taylor-Joy, Darstellerin der Hauptrolle in Damengambit

Wikipedia: Schach-Großemeisterin Judit Polgár

Hamburger Schachklub Mädchenschachtag

Mädchenschachcamp der Deutschen Schachjugend

Wikipedia: Starcraft Computerspiel

Wikipedia: Mephisto Schachcomputer

Wikipedia: Kasparov vs. Deep Blue

10 modern feats of automation that were just humans in disguise

Lernangebote

HOOU Lernangebot: Nudging in der Ernährung

HOOU Lernangebot: KI Tools kurz erklärt! So verwendest du ChatGPT, Leonardo.AI & Co.

HOOU Lernangebot: Wie nutzen Jugendliche Social Media und andere Medien?

Credits

Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich

Musik: Jakob Kopczynski

Produktion: Christian Friedrich

Die Angebote zum Selbstlernen auf der Online-Plattform der Hamburg Open Online University stehen allen Interessierten frei zur Verfügung.

Um unsere Lernangebote zu nutzen, brauchst du weder zu studieren noch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de

Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de

Bild: Matheus Bertelli / pexels

19.05.2025 | Ellen Pflaum

Urheberrecht bei KI-Inhalten: 10 entscheidende Antworten - auch für OER

Zum 10. Geburtstag der HOOU präsentiert das Team der HAW Hamburg eine Broschürenreihe, die durch zehn ausgewählte Impulse, Konzepte und Ideen Einblicke in die Welt der HOOU und insbesondere der Open Educational Resources (OER) gewährt. Den Auftakt dieser Reihe bildet eine Broschüre zu Urheberrechtsfragen bei der Verwendung KI-generierter Inhalte. Autorin ist Andrea Schlotfeldt, Juristin an der HAW Hamburg.

Unter dem Titel „10 Fragen zu KI-Output, Urheberrecht und OER“ werden zehn häufig gestellte Fragen rund um KI-generierte Inhalte, deren Nutzungsmöglichkeiten, Kennzeichnungspflichten sowie KI-Output als Bestandteil von Open Educational Resources umfassend beantwortet.

In den vergangenen Jahren haben sich KI-Systeme zur Text- und Bildgenerierung im Bildungs- und Wissenschaftsbereich zu einem alltäglichen Arbeitsinstrument entwickelt – sei es für die Zusammenfassung, Umformulierung oder Übersetzung von Texten oder für die Erstellung passender Bilder und grafischer Darstellungen.

Auch werden KI-generierte Inhalte zunehmend in offene Bildungsmaterialien (OER) eingebunden. Diese Anwendungen bringen verschiedene urheber- und lizenzrechtliche Fragestellungen mit sich.

Praxisnahe Antworten auf relevante Fragen

Die neue Broschüre greift gezielt jene zehn Fragen auf, die in Urheberrechts- und OER-Workshops sowie -Beratungen häufig gestellt wurden. Sie bietet nicht nur praxisnahe Antworten auf diese relevanten Fragen, sondern sensibilisiert die Leserschaft auch für rechtliche Sonderfälle, die bei der KI-Nutzung bislang möglicherweise übersehen wurden. Sämtliche Antworten auf die FAQ stehen sowohl in einer knappen Übersicht als auch in einer ausführlichen Fassung zur Verfügung.

Zitiervorschlag:

10 Jahre HOOU – 10 Fragen zu KI-Output, Urheberrecht und OER, HOOU@HAW Hamburg | Andrea Schlotfeldt, CC BY 4.0 (2025)

13.05.2025 | Christian Friedrich

Hamburg, was willst du wissen? Reyhan Şahin – Dr. Bitch Ray

Nicola Wessinghage im Gespräch mit Reyhan Şahin

Reyhan Şahin ist manchen besser als Lady Bitch Ray oder auch Dr. Bitch Ray bekannt. Sie spricht mit Nicola Wessinghage über ihre Erfahrungen im Rap, über Skandalisierung und über Anerkennung in der Wissenschaft.

Links

Website Reyhan Şahin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg

Autorinnenporträt Reyhan Şahin bei Klett Cotta

Lady Bitch Ray und Ulf Poschardt in der Talksendung „Willkommen Österreich“, Januar 2008

Lernangebote

Credits

Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich

Musik: Jakob Kopczynski

Produktion: Christian Friedrich

Die Angebote zum Selbstlernen auf der Online-Plattform der Hamburg Open Online University stehen allen Interessierten frei zur Verfügung.

Um unsere Lernangebote zu nutzen, brauchst du weder zu studieren noch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de

Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de

Hamburg, was willst du wissen? bei Instagram

Hamburg, was willst du wissen? bei Mastodon

Foto Reyhan Şahin: Carlos Fernandez Laser

29.04.2025 | Christian Friedrich

Neuer Podcast: Hamburg, was willst du wissen?

Das Team von Hamburg hOERt ein HOOU meldet sich noch einmal, um auf einen neuen Podcast aufmerksam zu machen:

In Hamburg, was willst du wissen? sprechen Nicola Wessinghage und Christian Friedrich mit bekannten Menschen aus Hamburg darüber, was sie wirklich interessiert, was sie lernen und wissen wollen. Sie haben sich in Film, Sport, Literatur und anderen Bereichen einen Namen gemacht – und verraten nun, welcher Weg sie dahin geführt hat, wo sie auch anders hätten abbiegen können.

Wir würden uns freuen, wenn ihr auch in unseren neuen Podcast der Hamburg Open Online University reinhört. Folgt uns direkt dort, wo ihr Podcasts hört, oder auch bei Instagram und bei Mastodon.

Unsere Website: https://www.hamburgwaswillstduwissen.de

Abonniere Hamburg, was willst Du wissen?

Feedback, Anregungen und Kommentare zum neuen Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de

Bild: Tirachard Kumtanom / pexels

08.04.2025 | Meena Stavesand

Gesundheits-Hacks für ein fittes Leben: Dein Toolkit gegen Verspannungen, Stress & Co.

Während in Deutschland der Krankenstand mit etwa 5 Prozent immer noch auf Rekordhöhe liegt, bieten wir dir zum Weltgesundheitstag (7. April) passende Lösungen für mehr Fitness und eine stabile Gesundheit. Bei uns findest du alltagstaugliches Gesundheitswissen: Von schnellen Übungen gegen den Computer-Nacken über smarte Ernährungstricks (ohne erhobenen Zeigefinger!) bis hin zu verständlich erklärten medizinischen Innovationen. Unsere kostenlosen Kurse machen dich fit für die gesundheitlichen Herausforderungen von heute – ohne dass du Medizin studieren musst und mit Tipps, die du in deinen Alltag einbauen kannst.

Ob Norovirus, Influenza oder psychische Leiden – der Krankenstand liegt in Deutschland mit 5,3 Prozent im Jahr 2024 auf einem fast gleichbleibend hohen Niveau. Angesichts dieser Zahlen wird der diesjährige Weltgesundheitstag besonders wichtig.

Er steht am 7. April unter dem Motto „Gesunde Anfänge, hoffnungsvolle Zukunft“ und startet eine einjährige Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Verbesserung der Mutter-Kind-Gesundheit. Diese Initiative ist dringend nötig: Trotz Fortschritten starben 2020 etwa 1.000 Frauen in der Europäischen Region an Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen.

Gesunde Anfänge zu schaffen bedeutet auch, Wissen zu teilen und Gesundheitskompetenz zu fördern – genau hier setzen die Lernangebote der HOOU an.

Medizin verstehen – in einfachen Worten

Mit unserem Angebot „Medizin. Online. Verstehen.“ hat das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Plattform geschaffen, die komplexe Gesundheitsthemen einfach erklärt. Hier findest du leicht verständliche Videos und Texte zu Themen wie Adipositas, Schlaganfall, Diabetes oder Depressionen – ein wichtiger Baustein für einen besseren Blick auf deine Gesundheit.

Medizin. Online. Verstehen.

In diesem Lernangebot stellen wir verschiedene Erkrankungen und deren Behandlung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in Form von kurzen Filmen und informativen Texten auf einer projekteigenen Webseite vor.

Verspannungen ade – kleine Übungen mit großer Wirkung

Kennst du das? Nach einem langen Tag vor dem Computer ziehen Nacken und Schultern, der Kopf brummt. Mit unserem Kurs „Spielend gesund bleiben“ lernst du einfache Übungen, die wirklich helfen. Die Expert:innen der Hochschule für Musik und Theater und des UKE zeigen in kurzen Videos, wie du Verspannungen selbst lösen kannst. Diese Übungen wurden ursprünglich für Musiker:innen entwickelt, aber sie sind für uns alle ein echter Gewinn. Probier’s aus – dein Nacken wird es dir danken!

Spielend gesund bleiben

Gesundes Musizieren braucht einen gesunden Körper und wir zeigen Dir die Übungen dafür!

Die Macht der Klänge – wie Geräusche heilen können

Passend dazu entdeckst du bei „Healing Soundscapes“, wie Klänge unsere Gesundheit beeinflussen können. Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Geräusche stressen und andere entspannen? Dieses gemeinsame Projekt des UKE und der Hochschule für Musik und Theater gibt Antworten und zeigt praktische Anwendungen. Auch für Menschen, die in Kliniken arbeiten, ist dieses Lernangebot interessant – damit die Notaufnahme bald entspannender auf die Patient:innen wirken kann.

Healing Soundscapes - DE

Healing Soundscapes sind Klangumgebungen, die durch künstlerisch und raumbezogen gestaltete Musical Soundscape Interventions (MSI) entstehen. Lerne hier, wie wir die klangliche Umgebung von Warte- und Arbeitsbereichen in Krankenhäusern gestalten, dass das Wohlbefinden von Patient:innen und Mitarbeitenden gesteigert wird.

Clever essen ohne Verzicht – so geht’s

Gesund essen im Uni-Stress oder im Büroalltag? Klingt gut, scheitert aber oft an der Praxis. Unser Kurs „Gesund durchs Studium“ der HAW Hamburg nimmt dich mit auf eine entspannte Entdeckungstour. Keine strengen Diätregeln, sondern alltagstaugliche Tipps, spannende Quizze und der Podcast „fit & fröhlich“. Hier lernst du nebenbei, wie du mit Stress besser umgehst und ein paar gesunde Gewohnheiten entwickelst.

Gesund durchs Studium

Gesund durchs Studium und noch viel weiter? Wie das gehen kann und was das bedeutet, findest du hier heraus.

Weiter geht’s mit „Nudging in der Ernährung“ – ein Kurs, der zeigt, wie kleine Veränderungen große Wirkung haben können. „Nudging“ bedeutet übrigens nichts anderes als ein freundlicher Anstupser in die richtige Richtung. Nimm die gesunden Alternativen wahr. Sie stehen meistens griffbereit.

Nudging für mehr Gesundheit und Nachhaltigkeit

Dieser Online-Kurs führt Multiplikatoren und interessierte Personen in den Einsatz von Nudging zur Förderung von Gesundheit und Nachhaltigkeit ein. Das Schulungskonzept ermöglicht eine schnelle Einarbeitung und praktische Anwendung des Gelernten. Der Kurs richtet sich an Fachkräfte und Einzelpersonen mit Interesse an Gesundheit und Nachhaltigkeit, ist kostenlos und flexibel online zugänglich. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Nudging zu entwickeln und Teilnehmende zur Anwendung im Beruf oder Alltag zu befähigen. Durch Quizzes und Übungen können Teilnehmende ihr Wissen vertiefen, mit dem Ziel, Nudging effektiv für Gesundheit und Nachhaltigkeit einzusetzen.

Diese Ernährungsangebote greifen den Kerngedanken des WHO-Mottos auf: Gesunde Anfänge schaffen wir durch informierte Entscheidungen im Alltag – jede gesunde Mahlzeit ist ein kleiner Schritt in Richtung einer hoffnungsvollen Zukunft.

Sport ohne Risiko – was du über Energiedefizite wissen solltest

Du bewegst dich gerne und regelmäßig? Super! Aber hast du schon vom relativen Energiedefizit gehört? Unser Kurzangebot „Wissenschaft kurz erklärt: das relative Energiedefizit“ der HAW Hamburg nimmt dich in nur 15 bis 20 Minuten mit in ein Thema, das nicht nur Profisportler:innen betrifft. Du erfährst, woran du erkennst, ob dein Körper genug Energie bekommt und wie du Probleme vermeiden kannst. Praktisches Wissen, das dir helfen kann, langfristig mit Freude aktiv zu bleiben.

Wissenschaft kurz erklärt: das relative Energiedefizit

Was ist das relative Energiedefizit im Sport? Hier erhältst du einen ersten Einstieg in dieses komplexe Thema.

Medizin der Zukunft – Ein Blick in die Forschung

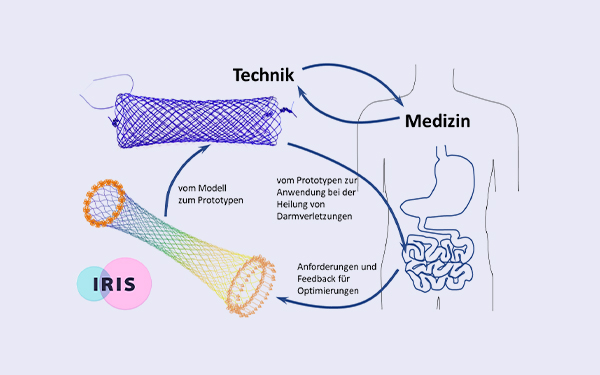

Du interessierst dich für medizinische Innovationen? Dann schau dir „IRIS – Individual Resorbable Intestinal Stents“ an, ein gemeinsames Projekt des UKE und der TU Hamburg. Der Kurs zeigt verständlich, wie spezielle Darmstents die Heilung von Darmverletzungen verbessern können. Hier bekommst du einen faszinierenden Einblick in ein Forschungsgebiet, das vielen Menschen helfen kann.

IRIS - Individual Resorbable Intestinal Stents

In diesem Lernangebot geht es um den Entwicklungsprozess von individuellen resorbierbaren Darmstents.

Medizinische Innovationen wie diese sind entscheidend für eine hoffnungsvolle gesunde Zukunft, wie sie die WHO mit ihrer Kampagne anstrebt. Sie verbessern nicht nur die Gesundheitsversorgung von Müttern und Neugeborenen, sondern aller Menschen weltweit.

Gesundheit in deinen Händen: kleine Schritte, große Wirkung

Unsere Kurse sind so vielfältig wie das Leben selbst. Ob du einfach weniger verspannt sein möchtest, deine Ernährung ohne großen Aufwand verbessern willst, bereits erkrankt bist und mehr darüber erfahren willst oder dich für medizinische Themen interessierst – bei uns findest du verständliche Informationen aus erster Hand, direkt aus der Forschung.

Triff gesunde Entscheidungen

Während die WHO mit dem diesjährigen Weltgesundheitstag den Fokus auf Mutter-Kind-Gesundheit legt, bieten wir ergänzend ein breites Spektrum an Gesundheitsthemen für jeden Alltag. Denn „Gesunde Anfänge, hoffnungsvolle Zukunft“ beginnt mit dem Wissen und den Fähigkeiten jedes Einzelnen, gesunde Entscheidungen zu treffen.

08.04.2025 | Katrin Schröder

Hamburg, was willst du wissen? Maya Lindholm

Christian Friedrich im Gespräch mit Maya Lindholm

„Mit Training und mit Lernen kann man Dinge erreichen, und das ist auch für das Selbstbewusstsein enorm gewinnbringend“, sagt Maya Lindholm, die sehr viel erreicht hat: Sie hat vier Teilnahmen bei den Paralympischen Spielen verbucht, einmal die Gold- und einmal die Silbermedaille erreicht, und ihren Sport geprägt. Sie ist Empfängerin des Silbernen Lorbeerblatts, steht mehrfach im Goldenen Buch der Stadt Hamburg, arbeitet als Ergotherapeutin und war schon immer hier, in Hamburg.

Im Gespräch mit Christian Friedrich ging es um ihren Sport, ihren Beruf, um Mobilität in der Stadt und beim Reisen, um mentale Stärke und auch um Schmerz.

Maya im Interview bei GQ (2024)

Maya im Interview beim Abendblatt (2013)

Lernangebote der HOOU in dieser Folge

Lernangebot: Mobilität findet Stadt

Lernangebot: Mentales Training

Credits

Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich

Musik: Jakob Kopczynski

Produktion: Christian Friedrich

Die Angebote zum Selbstlernen auf der Online-Plattform der Hamburg Open Online University stehen allen Interessierten frei zur Verfügung.

Um unsere Lernangebote zu nutzen, brauchst du weder zu studieren noch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de

Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de

Hamburg, was willst du wissen? bei Instagram

Hamburg, was willst du wissen? bei Mastodon

Foto Maya Lindholm: Steffi Wunderl

11.03.2025 | Katrin Schröder

Hamburg, was willst du wissen? Jan Müller

„Dass man wirklich etwas bewegt hat, ist ja eigentlich nur eine Illusion, wenn man das Ganze betrachtet“, sagt Jan Müller, Podcaster, Autor und Bassist der Band Tocotronic. Befragt von Nicola Wessinghage, spricht Jan in dieser Folge über die Entstehung seines Podcasts Reflektor, seine Beziehung zur Stadt Hamburg, über Kunst und Aktivismus. Aber auch über Joghurt, Science-Fiction und das Rätsel der Unendlichkeit.

Shownotes

Website der Band Tocotronic

Jan Müller, Reflektor Podcast

Nicolas Semak, Podcast Elementarfragen

Jan Müller, Rasmus Engler: Vorglühen. Berlin, Ullstein Buchverlage 2022

This Band is Tocotronic – ARD Podcast mit neun Folgen zum 30jährigen Bestehen der Band in 2023

The End – der Podcast auf Leben und Tod, Jan Müller (Tocotronic) „Ich bin nicht einverstanden mit dem Tod“, 2021, Gespräch mit Eric Wrede

Neues aus der Opiumhölle, Podcast der Hamburger Band „Der Bürgermeister der Nacht“, Folge 43, September 2024

Initiative Save Social

Esther Bejarano im Reflektor Podcast, Dezember 2019

Lernangebote der HOOU in dieser Folge

Die Schule der Folgenlosigkeit, Hochschule für bildende Künste Hamburg

Das Rätsel der Unendlichkeit, Technische Universität Hamburg

SciFiVisions, Technische Universität Hamburg & HafenCity Universität Hamburg

Foto Jan Müller: Michael Peterson

Credits

Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich

Musik: Jakob Kopczynski

Produktion: Christian Friedrich

Die Angebote zum Selbstlernen auf der Online-Plattform der Hamburg Open Online University stehen allen Interessierten frei zur Verfügung.

Um unsere Lernangebote zu nutzen, brauchst du weder zu studieren noch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de

Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de

25.02.2025 | Katrin Schröder

SSL003 Cui Bono Sicherheitslücken?

Wer nutzt Sicherheitslücken? Und Warum? Was ändert das an der Art und Weise, wie sich Einzelne und Organisationen mit Sicherheitslücken umgehen und sich vor Angriffen schützen? Darum geht’s in dieser Folge von „Die Sicherheits_lücke“.

Links

Red Team, Blue Team (Security Team)

Spionieren unter Freunden (Deutsche Welle)

CIA Triade (IT-Service Network)

NSAKEY in Windows NT 4.0 (Wikipedia)

NSA Built Back Door In Microsoft’s All Windows Software by 1999 (Techworm)

Lagebild Cybercrime 2023 (BKA)

Bedrohung durch Innentäter (Verfassungsschutz, PDF)

Hacker-Verfahren wegen CDU-Wahlkampf-App eingestellt (Golem)

Hackerparagraf soll entschärft werden (Spiegel Online)

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hacker-Paragraphen

Hackerparagraf wird entschärft, aber nicht gestrichen (heise)

Responsible Disclosure (Wikipedia)

Podcast App Empfehlungen

Unsere Kapitelbilder könnt ihr mit einer guten Podcast App sehen. Zum Beispiel mit:

Die Sicherheits_lücke im Netz

Abonniere Die Sicherheits_lücke überall, wo es Podcasts gibt, oder über unsere Website: https://www.sicherheitsluecke.fm

Die Sicherheits_lücke bei Mastodon

Die Sicherheits_lücke bei Pixelfed

Feedback oder Kritik? Wünsche? Schreib uns: post@sicherheitsluecke.fm

Die Sicherheits_lücke ist ein Podcast der Hamburg Open Online University (HOOU).

Monina Schwarz, LSI Bayern

Volker Skwarek an der HAW Hamburg

Produktion und Musik: Christian Friedrich

Das in dieser Episode verwendete Bildmaterial steht unter der Lizenz CC-BY 4.0, Urheberin ist Anne Vogt.

14.02.2025 | Katrin Schröder

SSL002 Desinformation im Kontext von Wahlen

Kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 sprechen wir über Desinformation und „Fake News“. Wir unterscheiden verschiedene Arten von Falschnachrichten und überlegen, wie sich einzelne und die Gesellschaft gegen sie schützen können.

Links zu dieser Folge

bpb: Desinformation, Misinformation, Malinformation

Claire Wardle: Why Do We Fall For Misinformation? – Malinformation, misinformation, disinformation

HOOU Angebot: Ukraine-Krieg und Falschinformationen auf Social Media

HOOU Angebot: Gewappnet gegen fiese Social Media Tricks

Deepfakes – Gefahren und Gegenmaßnahmen (BSI)

»Deepfakes«: Mit KI-Systemen Audio- und Videomanipulationen verlässlich entlarven (Fraunhofer)

Security Insider: Typosquatting

Wikipedia: Doppelgänger (Desinformationskampagne)

Hörmepfehlung: In Sockenpuppenzoo – Angriff auf Wikipedia (SWR) finden wir ähnliche Mechanismen wie beim Twinning

Security Insider: Was ist ein Hash?

Philosophie Magazin, Philosophischer Grundbegriff: Wahrheit

Vertrauen – Lexikon der Psychologie

Operation Overload: Draining fact-checkers’ resources

Hans Seidel Stiftung: Fake oder Fakten?

Stiftung Wissenschaft und Politik: Wie man erfolgreich Desinformation bekämpft

Podcast App Empfehlungen

Unsere Kapitelbilder könnt ihr mit einer guten Podcast App sehen. Zum Beispiel mit:

Die Sicherheits_lücke im Netz

Abonniere Die Sicherheits_lücke überall, wo es Podcasts gibt, oder über unsere Website: https://www.sicherheitsluecke.fm

Die Sicherheits_lücke bei Mastodon

Die Sicherheits_lücke bei Pixelfed

Feedback oder Kritik? Wünsche? Schreib uns: post@sicherheitsluecke.fm

Die Sicherheits_lücke ist ein Podcast der Hamburg Open Online University (HOOU).

Monina Schwarz, LSI Bayern

Volker Skwarek an der HAW Hamburg

Produktion und Musik: Christian Friedrich

Das in dieser Episode verwendete Bildmaterial steht unter der Lizenz CC-BY 4.0, Urheberin ist Anne Vogt.