Das Reichstagsgebäude in Berlin, in dem der Bundestag tagt. Bild: Maheshkumar Painam

23.05.2024 | Meena Stavesand

75 Jahre Grundgesetz: Das Fundament unseres Zusammenlebens in einem freien, demokratischen Land

Der 23. Mai 1949 ist ein ganz besonderer Tag für Deutschland. Er markiert einen Wendepunkt in der Geschichte dieses Landes. Das Grundgesetz trat heute vor 75 Jahren in Kraft. Es folgte die Gründung der Bundesrepublik Deutschland.

In einer Zeit, die noch von den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs und der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus geprägt war, symbolisierte das Grundgesetz einen Neuanfang und die Hoffnung auf eine stabile, demokratische Zukunft. Das von den Mitgliedern des Parlamentarischen Rates um den späteren ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) mit Sorgfalt und Weitsicht erarbeitete Dokument legte den Grundstein für ein demokratisches und rechtsstaatliches Deutschland.

Stabiler Rahmen der deutschen Demokratie

Die Entstehung des Grundgesetzes war geprägt von intensiven Diskussionen und dem Bestreben, eine Verfassung zu schaffen, die sowohl die Fehler der Vergangenheit vermeidet als auch die Grundlagen für eine friedliche und gerechte Gesellschaft legt.

Am 8. Mai 1949 wurde es verabschiedet und trat schließlich heute vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, in Kraft. Das Grundgesetz bildet bis heute den stabilen Rahmen der deutschen Demokratie.

„Die Menschenwürde und die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger stehen am Anfang des Grundgesetzes. Sie bilden seinen Kern und sein inneres Selbstverständnis. Wir können uns glücklich schätzen, in einem Land mit einer solch großartigen Verfassung zu leben. Unser Grundgesetz ist Garant für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat.“

Dr. Marco Buschmann, Bundesjustizminister

Der aktuelle Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann (FDP) macht deutlich, welch große Bedeutung das Grundgesetz für den Staat, aber auch für uns als Bürgerinnen und Bürger hat.

Das Grundgesetz: Menschenwürde, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit

Die Bedeutung des Grundgesetzes für die Demokratie in Deutschland lässt sich durch fünf wesentliche Eigenschaften erklären:

- Schutz der Menschenwürde: Artikel 1 des Grundgesetzes stellt die Menschenwürde in den Mittelpunkt und verpflichtet den Staat, sie zu achten und zu schützen. Dieser Grundsatz bildet das ethische Fundament der Verfassung und stellt sicher, dass alle staatlichen Maßnahmen die Menschenrechte achten.

- Grundrechte und Freiheiten: Das Grundgesetz garantiert grundlegende Freiheitsrechte wie Meinungs-, Presse-, Versammlungs- und Religionsfreiheit sowie das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz. Diese Rechte sind für eine offene und pluralistische Gesellschaft unverzichtbar.

- Rechtsstaatlichkeit: Das Grundgesetz schafft die Grundlage für einen Rechtsstaat, in dem Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung an die Verfassung gebunden sind. Gewaltenteilung und eine unabhängige Justiz sorgen dafür, dass Machtmissbrauch verhindert und Gerechtigkeit gewahrt wird.

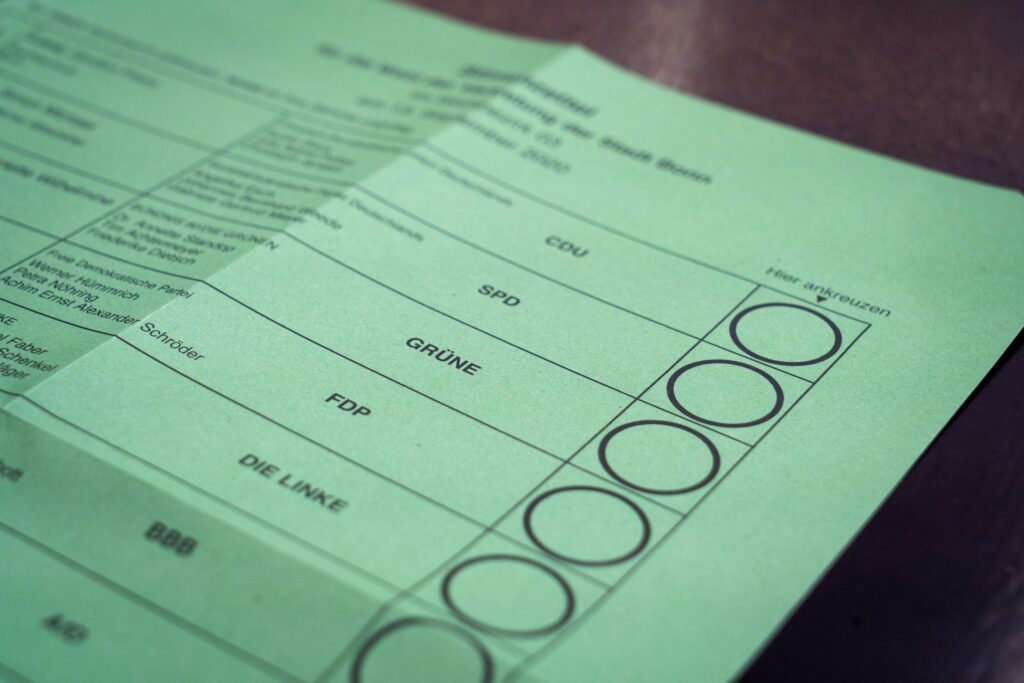

- Demokratische Teilhabe: Die Verfassung garantiert das Recht auf politische Partizipation durch freie, gleiche und geheime Wahlen. Dies ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen und die Richtung des Landes mitzubestimmen.

- Sozialstaatlichkeit: Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, soziale Gerechtigkeit und Sicherheit zu fördern. Dies spiegelt sich in den Sozialstaatsprinzipien wider, die soziale Sicherheit und Chancengleichheit gewährleisten sollen.

Das Grundgesetz hat sich in den vergangenen 75 Jahren als tragfähiges Fundament der politischen Ordnung erwiesen. Es schützt die Rechte und Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger und verankert die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung.

Hass im Netz und Fake News bedrohen demokratische Werte

Doch auch in einer gefestigten Demokratie stehen die Prinzipien, die im Grundgesetz verankert sind, vor neuen Herausforderungen, insbesondere in der digitalen Welt.

Die zunehmende Verbreitung von Hassrede im Netz und Fake News stellt eine ernste Bedrohung für die demokratischen Werte dar, die das Grundgesetz schützt. Diese Phänomene untergraben den gesellschaftlichen Zusammenhalt, fördern Extremismus und gefährden die freie Meinungsbildung. In einer Demokratie ist der Kampf gegen Hatespeech und die Verbreitung von Falschinformationen von entscheidender Bedeutung.

Wir helfen dir, Falschnachrichten zu erkennen und gegen Hatespeech vorzugehen

Es ist essenziell, dass wir Maßnahmen ergreifen, um die Integrität unserer demokratischen Prozesse zu wahren und die Menschenwürde zu schützen. Das Grundgesetz bietet die rechtliche Grundlage, um gegen diese Bedrohungen vorzugehen und die Freiheit und Sicherheit im digitalen Raum zu gewährleisten.

Daher ist es unsere Verantwortung, die Prinzipien des Grundgesetzes zu verteidigen und sicherzustellen, dass auch im digitalen Zeitalter eine offene und demokratische Gesellschaft bestehen bleibt.

Wir an der HOOU bieten unter anderem zwei Lernangebote, die dir helfen, erstens Fake News als Falschnachrichten zu erkennen sowie deine Medienkompetenz zu stärken und zweitens gegen Hassrede vorzugehen, solltest du selbst davon betroffen sein oder bei anderen davon lesen.

Lernangebot zu Hass im Netz: Don’t hate. Participate!

Hass im Netz ist ein allgegenwärtiges Thema und betrifft sehr viele Menschen. Darum ist es wichtig, dagegen vorzugehen. Doch wie? In unserem Lernangebot „Don’t hate. Participate.“ der HAW Hamburg gibt es Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte und Jugendliche, die sich gegen Online-Hetze stemmen wollen. Du findest darin Hintergrundwissen und Materialien, um etwa lokale Aktionstage zu den Themen „Hass im Netz“ und „Demokratiebildung“ zu organisieren.

Wer Hass im Netz erlebt oder bei anderen Menschen Hetze beobachtet, kann auf einige bewährte Maßnahmen zurückgreifen:

- Nicht schweigen: Ignoriere Hass und Hetze nicht. Es ist wichtig, solche Inhalte nicht zu verbreiten, aber du kannst sie melden oder öffentlich darauf reagieren, um auf das Problem aufmerksam zu machen.

- Beweise sammeln: Wenn du belästigst wirst, ist es ratsam, Beweise zu sammeln, indem du Screenshots machst oder Aufzeichnungen führst, um die Vorfälle später melden zu können.

- Hass melden: Nutze die Meldefunktionen der Plattform, auf der der Hass oder die Hetze stattfindet. Die meisten sozialen Medien haben Richtlinien gegen Hassrede und Hetze und werden Schritte unternehmen, um diese zu entfernen.

- Unterstützung suchen: Suche Unterstützung bei Freundinnen und Freunden, bei der Familie oder bei professionellen Beraterinnen und Beratern, um mit den emotionalen Auswirkungen von Hass und Hetze umzugehen.

Lernangebot: #usethenews für mehr Medien- und Nachrichtenkompetenz

Seit dem schrecklichen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die Eskalation im Nahen Osten erreichen uns insbesondere über Social Media immer wieder Nachrichten und Bilder aus Kriegsgebieten. TikTok, Instagram, YouTube und andere Social-Media-Plattformen sind voll davon. Doch wie erkennen wir direkt, ob die Nachrichten echt sind? Wie können vor allem Jugendliche zwischen Nachrichten, Fakes und Propaganda unterscheiden?

Das Lernangebot #usethenews der HAW Hamburg greift diese Frage und weitere spannende Aspekte auf. Es geht dabei um Nachrichtennutzung, aber auch um Nachrichten- und Medienkompetenz. Diese soll gestärkt werden – und das schließt auch das Erkennen von Fake News ein.

Demokratische Werte stärken und widerstandsfähige Gesellschaft fördern

Am 23. Mai sollten wir indes nicht nur die Errungenschaften des Grundgesetzes feiern, sondern auch die Gelegenheit nutzen, uns aktiv mit den aktuellen Herausforderungen auseinanderzusetzen, die unsere Demokratie bedrohen. Indem wir uns mit den Lernangeboten zu Medienkompetenz und dem Kampf gegen Hass im Netz beschäftigen, können wir die Prinzipien des Grundgesetzes in der digitalen Welt verteidigen, unsere demokratischen Werte stärken und eine respektvolle, informierte und widerstandsfähige Gesellschaft fördern.